【ダイヤモンドガイ】について

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回は私がリアルで組んでいる【ダイヤモンドガイ】が2022/4/1のリミットレギュレーション変更を受けて強化されるため、現在のデッキを記録として残しておくべく記事にすることにしました。

自分のカードがどのような理由で採用されているのか再確認することで、リミットレギュレーション変更後の構築を思案しやすくする、という目的もあります。

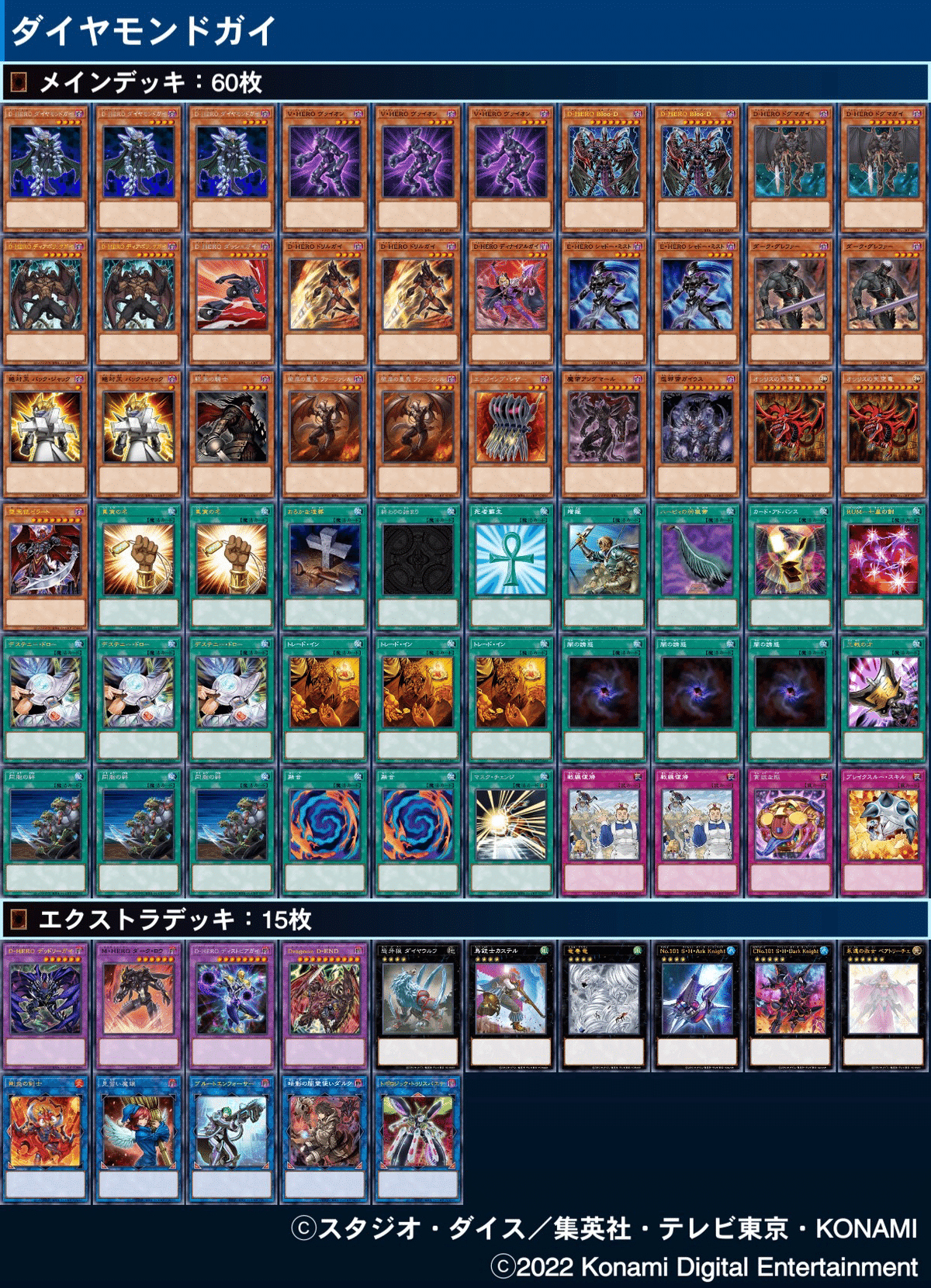

デッキレシピ

こちらが現在使用している【ダイヤモンドガイ】のデッキレシピです。

これもカジュアルでプレイしているもののため、手札誘発の類いはありません。ガチガチなデッキが見たい方はブラウザバックしてください。

特別変わったところは無いですが、それぞれ採用理由について述べていきましょう。

画像の左上からいきます。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》

このデッキのキーカードでありコンセプトそのものでもあるカードです。そのため当然3枚積みです。

起動効果でデッキの一番上をめくり、通常魔法だった場合そのカードを墓地へ送ることで、次の自分のメインフェイズにコストや発動条件や誓約効果を無視して効果を適用できます。これによって何度も魔法カードの効果を適用させようというのがこのデッキの目的です。

このカード自身は「D-HERO」に関する効果を持っていませんが、多くの「D-HERO」のサポートカードの効果を受けることができます。

また闇属性戦士族という恵まれたステータスであることから汎用カードの恩恵も多く受けることができます。

そして効果の成功を狙うためのカードも多く入れているため、それなりに高い効果の成功率を誇ります。

以下、【ダイヤモンドガイ】を支える面々です。

《V・HERO ヴァイオン》

このデッキの初動となるカードです。

無論3枚積みです。

召喚・特殊召喚に成功した場合に「HERO」モンスター専用のおろかな埋葬と、起動効果で墓地の「HERO」を除外することで《融合》をサーチする効果を持ちます。

1.《V・HERO ヴァイオン》召喚

2.《V・HERO ヴァイオン》効果発動

→《E・HERO シャドー・ミスト》を墓地へ送る

3.《E・HERO シャドー・ミスト》効果発動

→《D-HERO ディアボリックガイ》を手札に加える

4.《V・HERO ヴァイオン》効果発動

→《E・HERO シャドー・ミスト》を除外

→《融合》を手札に加える

5.《融合》発動

→《D-HERO ディアボリックガイ》と

《V・HERO ヴァイオン》を融合

→《D-HERO デッドリーガイ》融合召喚

6.《D-HERO ディアボリックガイ》効果発動

→デッキの《D-HERO ディアボリックガイ》特殊召喚

7.《D-HERO デッドリーガイ》と

《D-HERO ディアボリックガイ》を素材にする

⇒《永遠の淑女 ベアトリーチェ》をエクシーズ召喚

という流れで《永遠の淑女 ベアトリーチェ》を出すことが展開ルートの1つです。

なぜ《永遠の淑女 ベアトリーチェ》を出すのかについてはそちらの項で書きますが、大雑把に言うと《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果の補助や相手の妨害をするためです。

それを手札1枚で行える点は非常に魅力的であり、「HERO」が主体であることから2枚目3枚目のこのカードが腐りにくい点も評価を上げます。

その反面、これに妨害札を当てられると非常に苦しいのでハイリスクハイリターンと言えるでしょう(ファンデッキなんて基本そんなものだと思いますが)。

《D-HERO Bloo-D》

手札コストその1。

もちろんフィールドに出しても強いです。

それなりに展開できるデッキであり、後述する《D-HERO ドグマガイ》とは異なり召喚に必要なリリースも限定されていないため、たまにフィールドに出します。

相手だけに作用する《スキルドレイン》と、身代わり効果の無い《サクリファイス》もどきの効果を持つため制圧力は高いです。

しかしこのカードの真価はそこではありません。

「D-HERO」、レベル8、闇属性という3種類の特徴を持っているため《デステニー・ドロー》《トレード・イン》《闇の誘惑》という3種類のドローソースの手札コストになることができるのです。

《D-HERO ドグマガイ》《D-HERO ドレッドガイ》の2枚も同じ特徴を持っているため、3種類ともデッキの回転率を上げることに貢献してくれる便利なカードと言えるでしょう。

そのため筆者は基本的にこのカードは手札コスト扱いであり、たまに「そういえばそんな効果あったな」くらいの感覚でフィールドに出すくらいです。

それゆえ必要に応じてサーチするだけで済む2枚を採用枚数としました。

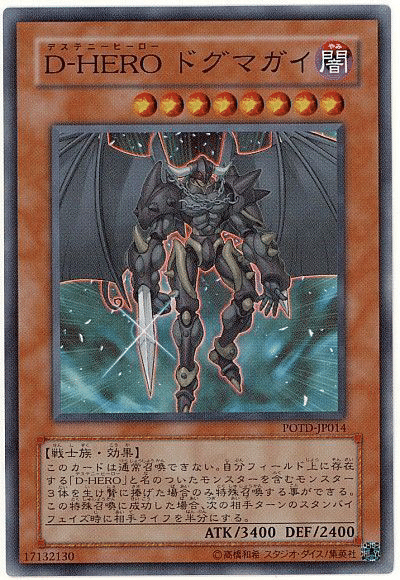

《D-HERO ドグマガイ》

手札コストその2。

かつて【ドグマブレード】という先攻ワンキルデッキのキーパーツとして名を馳せたこのカードですが、このデッキでは《D-HERO Bloo-D》と同様、基本的には手札コスト扱いです。

「D-HERO」を含む3体のモンスターをリリースすることで特殊召喚でき、特殊召喚した次の相手のスタンバイフェイズ時に相手のライフポイントを半分にします。

現代の視点だとあまり強そうには見えませんが、融合体である《Dragoon D-END》よりも高い攻撃力を誇るため、その攻撃力を目当てに出すことがあります。

基本的には手札コストとして考え、たまに出したり融合素材にしたりといった扱いのため、《D-HERO Bloo-D》と同様に2枚の採用です。

《D-HERO ディアボリックガイ》

言わずと知れた永遠の準制限カードです。

採用するからには2枚採用です。

基本的には《V・HERO ヴァイオン》からの展開用として使用しますが、《D-HERO ディナイアルガイ》とのコンボにより上述した《D-HERO Bloo-D》などのリリース要員としても使うことがあります。

ただ結局のところそれだけの存在なのであまり書くことはありません。

《D-HERO ダッシュガイ》

珍しい「D-HERO」の上級モンスターです。

モンスター1体をリリースすることでターン終了時まで攻撃力を1000アップさせることができますが、効果の発動に関係無く攻撃したバトルフェイズの終了時に守備表示になってしまいます。

そして墓地にいる時に1度だけ、ドローフェイズにドローしたモンスターを特殊召喚できます。

攻撃力がどうとか守備表示になるとかはどうでもいいです。使う効果は最後のドローしたモンスターを特殊召喚する効果だけなので。

後述する《絶対王 バック・ジャック》や《カード・アドバンス》によってデッキの上のカードを操作することが多いです。そのため、意図的にこの効果で出したいモンスターを選ぶことができるのです。

特殊召喚するモンスターに誓約が無い点も嬉しい部分であり、《オシリスの天空竜》や《堕天使ゼラート》によるフィニッシュも狙うことができます。

現時点では《フュージョン・デステニー》が禁止カードであり積極的に墓地へ送ることは少々難しいですが、レベル6でありフィールドに出すことがあれば《永遠の淑女 ベアトリーチェ》のエクシーズ素材にもなれることから1枚採用としました。

《D-HERO ドリルガイ》

シンプルに優秀な下級の「D-HERO」です。

召喚・特殊召喚に成功した場合に自身以下の攻撃力の「D-HERO」1体を手札から特殊召喚できる効果と、貫通効果を持っています。

特筆すべきは前者で、このデッキでは《D-HERO ダッシュガイ》以外の「D-HERO」が全て特殊召喚できます。同名カードも特殊召喚できるため、2枚引いてしまってもあまり問題になりにくい点も優秀ですね。

無論、《D-HERO ダイヤモンドガイ》も特殊召喚できるため、効果を発動した後にランク4のエクシーズ召喚やリンク2のリンクモンスターにすることもできます。

手札で腐りにくく雑に扱えるため便利なカードですがこのカードから展開したいというパターンが少ないため2枚の採用としました。

《D-HERO ディナイアルガイ》

あの《D-HERO デストロイフェニックスガイ》と共に誕生した下級の「D-HERO」です。

召喚・特殊召喚に成功した場合に手札・フィールド以外の場所にある「D-HERO」モンスターをデッキの一番上に置くことができる効果と、デュエル中1度だけ自己再生する効果を持ちます。

恐らくKONAMIによって想定されたコンボですが、自己再生によって一度除外された《D-HERO ディアボリックガイ》をデッキの一番上に起き、再び《D-HERO ディアボリックガイ》の効果を発動させる動きは非常に強力です。

低ステータスのモンスターですが、召喚権を使わずにモンスター2体を並べる行為それ自体が強力で、利用方法に何も誓約がかかっていないためあらゆる素材に使うことができます。

しかし自己再生がデュエル中1度だけであることから採用枚数は1枚としました。《同胞の絆》でデッキの主軸となるレベル4の闇属性戦士族と並べられない点がネックだったのも理由に含まれます。

デッキの一番上に「D-HERO」を置く効果は何度でも使用できるため、《D-HERO ディアボリックガイ》を何度も使い回す構築であれば2枚目を検討してもいいかもしれません。

《E・HERO シャドー・ミスト》

元制限カードの強力なカードです。

特殊召喚した場合に「チェンジ」速攻魔法をサーチする効果と、墓地へ送られた場合にデッキから「HERO」モンスターをサーチする効果のうちいずれか片方だけ1ターンに発動できます。

このデッキではその両方を活用します。

前者の主な発動タイミングとしては《同胞の絆》で特殊召喚された場合ですね。

詳細な内容は後述しますが、これで《マスク・チェンジ》を手札に加え、相手ターンに発動することで後者の「HERO」を手札に加える効果にも繋げます。

後者は先述した《V・HERO ヴァイオン》による展開の時に使う他、《マスク・チェンジ》で墓地へ送った際に発動したり、《ダーク・グレファー》や《絶対王 バック・ジャック》などで墓地へ送ることで発動したりします。

サーチ先はその場によって変えますが、基本的には《D-HERO ダイヤモンドガイ》か☆8の「D-HERO」のどちらかですね。

皆さんが使う場合でも何度か発動機会に遭遇すると思うので、その場その場で何が必要かだいたいわかると思います。

特別手札に来てほしいカードではなく、むしろ引きたくないカードである反面それなりに重要なカードなため採用枚数は2枚です。

《ダーク・グレファー》

手札コストを要する《終末の騎士》もどきです。

レベル5以上の闇属性を捨てることで特殊召喚できる効果と、手札の闇属性を捨てることで闇属性専用のおろかな埋葬を発動する効果があります。

基本的には自身の効果では特殊召喚せずに、召喚権を使って召喚するか《同胞の絆》で2枚目以降の《終末の騎士》として特殊召喚することになります。

ただし《D-HERO ディアボリックガイ》や《D-HERO ダッシュガイ》など墓地にいた方が都合が良い闇属性を持った状態でさらに召喚権を使用して展開したい場合などには自身の効果で特殊召喚することもあります。

基本的には大量のドローソースでデッキを回すことになるため手札コストに困る場面は少ないですが、デッキの回転が良くない時に引いてしまうと手札コストを捻出できず次へ繋げられないことになります。

そのためこのカードに依存せずに戦えるよう、2枚の採用としました。流石に1枚だと引けないと判断したのも理由の1つです。

《絶対王 バック・ジャック》

漫画版『遊戯王5D's』ではチューナーだったモンスターです。OCGに登場した後に漫画版でチューナーであることが明言されたため、《閃珖竜 スターダスト》と同様にチューナーになれなかったモンスターです。

チューナーだったら《水晶機巧-ハリファイバー》からリクルートできたため非常に残念です。

墓地へ送られた場合にデッキの上から3枚を入れ替える効果と、相手ターンに墓地から除外することでデッキの上をめくり通常罠ならばセットして発動可能に、それ以外なら墓地へ送る効果を持ちます。

《終末の騎士》や《永遠の淑女 ベアトリーチェ》により墓地へ送られることで、デッキの上を操作して《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果の成功率を100%にすることが基本ギミックの1つです。

また墓地から除外することでセットできる通常罠カードも少量搭載されている他、《エッジインプ・シザー》や《彼岸の悪鬼 ファーファレル》などの墓地へ送りたいモンスターの補助も行えます。

そんな優秀なカードですが、手札に来たら困る点やそもそも墓地へ送る機会が限られることから2枚のみの採用としました。

《終末の騎士》

古くから活躍している闇属性専用の《おろかな埋葬》を使えるモンスターです。

基本的には《同胞の絆》から呼び出し、そのまま《絶対王 バック・ジャック》を墓地へ送ることで《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果発動を狙うことになります。

召喚してもステータスが低い点が足を引っ張り、実は手札にあまり来てほしくないカードです。引きたい時は《D-HERO ダイヤモンドガイ》がフィールドに残ったままターンが返ってきた時くらいですね。

制限カードであるため採用枚数は1枚ですが、規制が解除されても2枚目の採用すら少々怪しい存在です。

《彼岸の悪鬼 ファーファレル》

極度の人見知り集団「彼岸」の一員です。

このデッキには「彼岸」以外のモンスターしかいないため、墓地へ送られた場合フィールドのモンスター1体をエンドフェイズまで除外する効果のみを目当てに使います。

そもそもなんでこいつなの?という疑問があるかと思います。理由は2つほどあり、1つは《永遠の淑女 ベアトリーチェ》の効果で相手ターンに墓地へ送って強いカードであること、もう1つは引いても手札コストとして扱いやすく腐りにくいことが挙げられます。

元々このデッキには《魔界発現世行きデスガイド》が採用されており、《エッジインプ・シザー》に次ぐリクルート先として採用されたのがこのカードでした。

しかしフリーチェーンで素材を使えるランク3モンスターが《機装天使エンジネル》くらいであり、他のカードにも召喚権を割きがちであることから《魔界発現世行きデスガイド》が抜けました。

このカードが採用されたままなのはその名残りと言えるでしょう。ですがちゃんと活躍の場が与えられていることから無意味に残っているわけではありません。

主にデッキから落としたいカードであるため、1枚は引いても問題無いように2枚の採用としました。

2枚目の《永遠の淑女 ベアトリーチェ》を少ない消費で出せるようであれば、もう少し採用枚数を吟味できるかもしれません。

《エッジインプ・シザー》

《ゾンビキャリア》もどきのモンスターです。

本来は「ファーニマル」と共に「デストーイ」になるためのカードですが、【ダイヤモンドガイ】ではもっぱら蘇生するためのコストである手札をデッキの一番上に置く行為が目当てで採用されます。

そう、自己再生することによって手札の通常魔法をデッキの一番上に置くことができるため《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果が確定で発動できるようになるのです。

とはいえ役割はそれだけであり、リンク召喚の登場まではフィールドに余ったこのカードの処理に困っていました。10期に入って強化されたポイントの1つですね。

同じことは《ゾンビキャリア》でもできます。

詳しくは不採用カードの一覧で書きますが、元々《魔界発現世行きデスガイド》を採用していたことやエクストラデッキの枠の都合からこちらを採用しています。

墓地にあるだけで仕事ができ、《永遠の淑女 ベアトリーチェ》などによって墓地へ送れるため1枚のみの採用です。

《魔帝アングマール》

漫画版『遊戯王ARC-V』にて沢渡シンゴが使用したモンスターの1体です。

漫画版では召喚時に墓地の魔法カードの効果を発動させる効果でしたが、OCG化に際して墓地の魔法カードを除外することで同名カードをサーチする効果になりました。

墓地の制限カードを使い回せない点は残念ですが、豊富に搭載されているドローソースをサーチすることで次への足掛かりにすることができます。

レベル6である点も優秀で、《D-HERO ダッシュガイ》と同様に《永遠の淑女 ベアトリーチェ》のエクシーズ素材になることができます。

また後述する《怨邪帝ガイウス》のリリース軽減効果にも繋がるため、このデッキにおける陰の功労者と呼べる存在でしょう。

引けた時にその場の必要性に応じて役割を変えるため1枚のみの採用です。

《怨邪帝ガイウス》

手札コストその3。

「D-HERO」ではないだけで、2種類の手札交換カードのコストに対応しています。

アドバンス召喚されたモンスター1体をリリースしてアドバンスできる効果外テキストを持ち、アドバンス召喚成功時に1〜2枚のカードを除外しつつ枚数に応じた1000ポイントのバーンダメージとそれが闇属性なら根こそぎ除外するおまけ効果を持ちます。

最上級「帝」モンスターの高い攻撃力と相まって、高いフィニッシャー性能を持ちます。

2枚のカードを除外する効果はリリースに闇属性を含んでいればいいのですが、このデッキでアドバンス召喚する際には必ずと言っていいほど闇属性が絡みます。

そのため2000のバーンダメージが保証されていると言ってもいいでしょう。

闇属性が除外される効果はそのプレイヤーに及ぶため自分のカードを除外した場合は自分のカードがさらに除外されます。

バーンダメージは何を除外しても発生するので、発動機会が無くなって持て余している通常魔法やフリーチェーンの罠カードを除外するといいでしょう。

基本的には手札コスト扱いのため1枚しか採用していませんが単体性能が高いカードなので、アドバンス召喚によりゲームエンドが狙える場合は積極的に狙いましょう。

《オシリスの天空竜》

切り札その1。

召喚を妨害されず、原作にあった手札の枚数×1000の攻撃力になる効果と「召雷弾」をそのまま引っ提げて登場した神のカードです。

《オベリスクの巨神兵》と比較されやすいですが、あちらは安定した攻撃力と耐性を誇る一方で相手への干渉力が皆無です。

こちらは安定感こそ少ないものの攻撃力2000以下のモンスターの生存を許さない制圧力と手札が多い時の爆発力が売りです。

そもそもデッキの回りが良く上振れた時しか出てこないので、どうせなら爆発力の高いこちらにしてやろうと思って採用しました。

安定感を求める人はこんなデッキを組まないと思いますが、《オベリスクの巨神兵》を選ぶといいでしょう。

《ラーの翼神竜》は無理でした。許してください。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》の補助としてデッキの一番上を操作するカードを複数枚採用しているため、神のサポートカードである《真実の名》の効果も成功しやすくなっています。

それにより、即座に打点が欲しい時には特殊召喚、フィールドに残したい場合は手札に加える、と状況に合わせて効果処理を行います。

《真実の名》自体が複数枚採用されていることから、神のカードも2枚採用しました。あちらがデッキからのサーチかリクルートしか行えないので仕方ないです。

2枚の採用をする以上、片方を《オベリスクの巨神兵》にしてもいいと思います。

筆者は《オシリスの天空竜》の方が好きなので2枚ともこちらにしました。

《堕天使ゼラート》

手札コストその4。

こちらも手札交換カード2種類の手札コストになることができます。

墓地の闇属性が4種類以上の時に発揮されるリリース軽減効果と、手札の闇属性を墓地へ送ることでエンドフェイズに自壊する代わりに《サンダー・ボルト》を何度でも発動できる効果を持ちます。

こちらも《怨邪帝ガイウス》と同様に2800という高い攻撃力を誇るため、自身の効果で相手フィールドを空にした後に直接攻撃を叩き込むことができます。

またリリース軽減効果が非常に緩い条件であることから、《怨邪帝ガイウス》以上に場に出しやすいカードでもあります。

「堕天使」の名を冠しますが、そのサポートカードは一切入っていません。そもそも「堕天使」がカテゴリとして成立する前からデッキに採用していたカードだったので採用の余地はありませんでした。

手札コスト扱いで1枚の採用ではありますが、こちらも突出した単体性能を誇るため必要に応じて呼び出しましょう。

《真実の名》

デッキの一番上のカード名を当てることで、そのカードと神を呼び込むことができるカードです。失敗したらデッキの一番上のカードが墓地へ送られます。

《オシリスの天空竜》の項でも書きましたが、《D-HERO ダイヤモンドガイ》の補助としてデッキの一番上を操作することが多いため、成功を見込むことができるカードです。

《エッジインプ・シザー》の効果で戻したカードを宣言して発動してもいいでしょう。

また外した時のデメリットも利用することができます。

デッキの一番上のカードが墓地へ送りたい《エッジインプ・シザー》などであるとわかっている状況ではあえて外すことで《おろかな埋葬》のような役割を果たすこともできます。

加えて、デッキの一番上がわからなくてもデッキのカード36種類から1枚を当てれば効果はちゃんと適用されます。《絶対王 バック・ジャック》など墓地へ送りたいカードは避けて宣言することで成功率はちょっとくらいは高まるでしょう。

上振れのその先を目指すカードではありますが、デッキの一番上がわかっていれば手札1枚が2枚になるカードのため、発動できる時は積極的に使いましょう。

成功さえすれば手札の増えるカードのため2枚の採用です。

《おろかな埋葬》

親の顔より見た制限カードその1。

《絶対王 バック・ジャック》や《エッジインプ・シザー》など墓地へ送りたいモンスターはそれなりにいるので、適当に使えるカードです。

《彼岸の悪鬼 ファーファレル》を墓地へ送ることで1ターン限りの単体除去として扱うこともできます。

また《E・HERO シャドー・ミスト》を墓地へ送ることで《D-HERO ダイヤモンドガイ》のサーチや手札コストの捻出が行えるのも魅力です。

通常魔法であることから《D-HERO ダイヤモンドガイ》にも対応する点も良いですね。

《終わりの始まり》

墓地コストのみで3枚のカードをドローするとんでもない魔法カードです。

墓地の闇属性が7体以上の時に5枚を除外することで3枚ドローできますが、《D-HERO ダイヤモンドガイ》ならばコストを踏み倒して3枚ドローできます。

かつては無制限カードだったため3枚積むことでひたすらドローしていましたが、現在は制限カードのため1枚しか使えません。しかし2022/4/1のリミットレギュレーション変更を受け準制限カードになることから、このデッキのドローソースがさらに増えることになります。嬉しいです。

また手札に引いてしまっても発動できるカードである点も優秀なところです。

【ダイヤモンドガイ】は通常魔法の発動条件とコストを踏み倒せることから、非常に重いカードを採用することもあるのですが、筆者のデッキは「素引きしてもちゃんと使えるカード」を搭載することを心掛けたため、引いて困るカードはほとんどありません。

そもそも《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果で無条件に3枚ドローできるカードはこれしかありません。

発動条件もコストも効果も噛み合っていたので採用しない理由は無いですね。

《死者蘇生》

親の顔より見た制限カードその2。

説明いる?ちょっとしますか。

主な蘇生先は《D-HERO ダイヤモンドガイ》ですが、ゲームエンドを狙って《オシリスの天空竜》や《堕天使ゼラート》を出すこともあります。

特に《堕天使ゼラート》は《怨邪帝ガイウス》と異なりアドバンス召喚していなくても全体除去を行える点が強力なため、蘇生効果の候補となります。

特殊召喚成功時の効果を使いたいがために《終末の騎士》や《E・HERO シャドー・ミスト》を蘇生することもあります。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果で発動できる通常魔法であることも含め抜く理由がありませんでした。

《増援》

親の顔より見た制限カードその3。

初期手札で引いた場合、基本的には《D-HERO ダイヤモンドガイ》か《V・HERO ヴァイオン》の2択です。《同胞の絆》が手札にあれば前者、無ければ後者といった具合ですね。

それ以外のタイミングでは、《終末の騎士》をサーチすることが多いでしょうか。

サーチ先には困りませんが1枚で状況をなんとかできるようなモンスターはいないので器用貧乏感が否めないですね。

こちらも《D-HERO ダイヤモンドガイ》でめくっても効果を使えるため不採用はあり得ませんでした。

《ハーピィの羽根帚》

親の顔より見た制限カードその4。

説明いる?

通常魔法だし全体除去だしこれを差し置いて《ツインツイスター》とか採用する必要無いよね?

《カード・アドバンス》

使うと必ず「何ですかこれ」って聞かれるカード。

デッキの上から5枚を並べ替え、アドバンス召喚の権利が増えるカードです。

《魔帝アングマール》や《怨邪帝ガイウス》などのリリースが必要なモンスターを複数体採用していた真の理由でもあります。

そのため《オシリスの天空竜》以外は条件付きではありますがリリースが1体で済むモンスターしか採用されていません。どのような状況でもアドバンス召喚できるようにするためですね。

ただしこのカードはデッキの上を操作しながらアドバンス召喚の権利を増やすだけのカードであり、使った時点でアドバンテージは-1です。

あくまでコンボありきのカードであり何度も手札に来られても困ります。

そのため1枚のみの採用とし、隠し味的な存在として運用します。このカードに助けられた場面もそれなりにあるので《魔帝アングマール》と同様に陰の功労者ですね。

《RUM-七皇の剣》

ご存知「カオスオーバーハンドレッド・ナンバーズ」を呼び出すカードです。効果の適用がデュエル中1度きりのため1枚のみの採用です。

発動条件は厳しく、ドローフェイズの通常ドローでドローしたターンのメインフェイズ1の開始時にしか発動できません。《リロード》や《アーティファクト・デュランダル》によるドローでも発動できず、メインフェイズ1の開始時に発動しなかった場合はそのまま手札で腐ることになります。

さらに初期手札で引いてしまった場合は発動タイミングすら存在しません。

しかし《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果でめくることができれば効果を適用できます。

手札に来ても《エッジインプ・シザー》で戻し、デッキに眠る際にも《絶対王 バック・ジャック》や《カード・アドバンス》で操作することでデッキの上に呼ぶことができます。

相手ターンに《絶対王 バック・ジャック》を墓地へ送った場合は相手に気付かれずに通常ドローで効果を発動することも狙えます。

このデッキには《終わりの始まり》を筆頭に多くのドローソースが搭載されているため、各種カードの効果でこのカードを引いてしまう可能性が高いです。ですが、上述のカード達によって発動を確実なものとすることができます。

呼び出せるモンスターは全部で7種類いますが、何をどのような理由で採用したかについては後述します。

《デステニー・ドロー》

手札の「D-HERO」を捨てることで2枚ドローする、ありふれた普通のドローソースです。

このデッキのキーカードである《D-HERO ダイヤモンドガイ》を筆頭に多くの「D-HERO」が採用されているため、手札からの発動も無理なく行うことができます。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果でめくった場合はノーコストで2枚ドローするカードになるため、問答無用で3枚積みです。

《トレード・イン》

手札のレベル8のモンスターを捨てることで2枚ドローする、こちらもありふれた普通のドローソースです。

対応するカードは重複するものも含めて《デステニー・ドロー》の半分以下ですが、レベル8の「D-HERO」達はサーチが容易なため見た目ほど重いカードではありません。

こちらも《デステニー・ドロー》と同様に《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果でノーコストの2枚ドローに化けるため3枚積みです。

《闇の誘惑》

こちらは先述した2枚と異なり、効果で手札の闇属性を除外します。そのためこのカードに「コスト」の概念はありません。

しかしながら《オシリスの天空竜》を除く全てのモンスターが対応するという点で非常に強力であり、デッキの潤滑油とも呼べるカードです。

一時期この効果で除外することを利用したギミックも搭載していましたが、このカードに依存しすぎるために断念し除外されたカードは再利用できない、と割り切ることにしました。

《三戦の才》

自分のメインフェイズに相手がモンスター効果を発動したターンにのみ発動でき、《強欲な壺》《心変わり》《強引な番兵》の中から1つの効果を発動できます。

手札誘発やモンスター効果による妨害が跋扈する現環境では発動条件を満たすことは容易です。しかし相手によってはそれをしてこない可能性もあります。

ですがこの発動条件は《D-HERO ダイヤモンドガイ》で無視することができ、好きな禁止カードの効果を適用できるのです。

3枚まで積むことができるカードで発動さえできれば非常に強力ですが、筆者が身を置いている環境が手札誘発や妨害の少ない環境であることから、腐りやすさを考慮して1枚のみの採用にしています。

手札誘発が多く飛び交うような環境でデュエルする人は採用枚数を増やしてもいいでしょう。

《同胞の絆》

ライフポイントとバトルフェイズとそれ以上の展開を引き換えに、自分のモンスターと同じ種族・属性・レベルのモンスターを2体もリクルートするカードです。

《V・HERO ヴァイオン》に次ぐ初動となるカードでもあります。

先述した重い発動コストは全て《D-HERO ダイヤモンドガイ》で踏み倒すことができます。次のターンにこの効果に対応するモンスター、すなわちレベル4の闇属性戦士族を確保しなければなりませんが、それを補って余りあるパワーを持ちます。

初期手札に引けた場合の理想は、《D-HERO ダイヤモンドガイ》を対象とすることで《終末の騎士》と《E・HERO シャドー・ミスト》をリクルートし、それぞれの効果で手札に《マスク・チェンジ》を、墓地に《絶対王 バック・ジャック》を用意する動きです。

これによってデッキの上を操作して1回目の効果の発動を確定させつつ、相手ターンに《M・HERO ダークロウ》を呼び出しながら後続の「HERO」モンスターを呼び込むことができます。

こちらは《V・HERO ヴァイオン》の動きとは異なり直接《D-HERO ダイヤモンドガイ》が絡んでいるため、コンボとしてわかりやすいでしょうか。

当初は《魔界発現世行きデスガイド》も採用していたことでレベル3の闇属性悪魔族も揃えることができましたが、基本的にはその後の展開に繋がらないことからプランごと消滅しました。

サーチの効かないカードであるため3枚積みです。

《融合》

《V・HERO ヴァイオン》の展開において必ず必要となるカードです。

近年「D-HERO」にも融合モンスターが増えたため、採用することで戦術の幅が広がるカードでもあります。

一応通常魔法であることから《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果で発動することもできますが、次のターンにその効果を適用できるかは運次第なので基本的にはハズレ扱いです。

しかしながら、特に《Dragoon D-END》は出せれば強力なカードであるためにそちらによる勝利も狙えるように2枚の採用としました。

《マスク・チェンジ》

「HERO」モンスターを同じ属性の「M・HERO」へ変身させる速攻魔法です。

このデッキにおける唯一の通常魔法ではない魔法カードですね。

対象にできるモンスターが「HERO」であることから闇属性の「HERO」である「D-HERO」は全員がこのカードによって変身できます。

変身先は相手だけに《マクロコスモス》の効果を与えつつ1ターンに1度相手の手札が増えた際にハンデスする《M・HERO ダークロウ》と、実質攻撃力1400で直接攻撃を行え相手モンスターを戦闘破壊することで「チェンジ」速攻魔法をサーチできる《M・HERO 闇鬼》の2種類がいますが、このデッキでは前者だけを採用しました。

詳しくは後述しますが端的に述べると、このデッキは【ダイヤモンドガイ】であって【M・HERO】ではないからです。

《M・HERO ダークロウ》も維持することは考えずに使い切りのヘイトを集められる妨害札として認識しています。

そのため《E・HERO シャドー・ミスト》によってサーチする1枚だけの採用になりました。

積みすぎて《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果を阻害するきらいも採用を少なめにした理由のひとつです。

《戦線復帰》

10期に突如現れた、完全蘇生できる罠カードです。

守備表示限定であるためリンクモンスターの蘇生はできませんが、それ以外の蘇生には使えます。

《絶対王 バック・ジャック》の後半の効果を活かすために採用されているカードです。

フリーチェーンで蘇生できるため除去に強く、特に相手ターンに《E・HERO シャドー・ミスト》を蘇生させることで《マスク・チェンジ》をサーチしながら次の自分のターンに「HERO」モンスターをサーチする手筈が整います。

全体的にモンスターの攻撃力が低いことから守備表示で出したい場面は多く、このカードの性質に合っていたため採用に至りました。しかしこのデッキのメインとなるのは通常魔法のため2枚の採用となりました。

《貪欲な瓶》

墓地のカードをデッキに戻しつつ1枚ドローできる罠カードです。

《貪欲な壺》とは異なり、1枚しかドローできない代わりにデッキへ戻すカードの種類を問いません。

そのため、再び発動したいドローソースや《真実の名》から持ってくるための神のカードなどを中心に戻します。

こちらも《絶対王 バック・ジャック》でセットできる他、《オシリスの天空竜》の攻撃力が1000上がることから簡単なコンバットトリックとしても機能させることができます。

しかし特別墓地肥やしが得意なデッキというわけではないため、1枚のみの採用です。

《ブレイクスルー・スキル》

相手のモンスター効果を無効にする罠カードです。

似たようなカードに《無限泡影》があります。

このデッキでは数少ない、相手を直接的に妨害するカードですね。

こちらも通常罠カードであることから《神の通告》などよりも優先されますが、同じ効果範囲のカードには《無限泡影》があるためちょっと比較してみましょう。

《無限泡影》の長所は何と言っても手札から発動できる奇襲性の高さでしょう。加えてセットされた状態で発動すると直線上の相手の魔法&罠ゾーンのカード効果は無効になります。

対するこのカードの長所は、自分のターン限定ですが墓地から除外することでもモンスター効果を無効にできる点です。1枚で2枚分の働きをできるカードですね。

贔屓目に見ても《無限泡影》の方が強そうです。《絶対王 バック・ジャック》の効果で任意の場所にセットすることで、特にペンデュラムカードを中心にする相手には大きな圧力をかけられます。

ではなぜこのカードを優先して採用したのかというとそれは筆者の手元に《無限泡影》が無かったからです。

前向きに考えると、安価なカードであるため入手が容易で、誰でも使える点が魅力的です。

筆者が【ダイヤモンドガイ】を組み始めてから8年近く経ちますが、その頃からの付き合いなのでそれも未だに使い続ける理由になります。せめて後半の効果も墓地へ送られたターンに使用できたら現代でも通用するカードだったんだろうなと思います。

ただし《無限泡影》であっても積みすぎると事故要因になり得るため1枚のみの採用です。

筆者が《無限泡影》を手に入れた暁には、このカードとどちらを入れるかで真剣に悩むことになります。

《D-HERO デッドリーガイ》

融合素材が非常に緩い「D-HERO」の融合モンスターです。

フリーチェーンで、手札を捨てることにより手札かデッキの「D-HERO」を墓地へ送りつつ自分の全ての「D-HERO」の攻撃力を墓地の「D-HERO」の数だけアップさせることができます。

《永遠の淑女 ベアトリーチェ》の下敷きです。

ただし緩い融合素材であるため、《貪欲な瓶》で戻してから再び融合召喚し、アタッカーとして扱うこともあります。

終盤では墓地が肥えていることもあり、馬鹿にならない数値になります。後述する《D-HERO ディストピアガイ》のサポートにもなるので、下敷きにも有用な効果があることは覚えておきましょう。

《M・HERO ダークロウ》

めちゃくちゃ強いデコイです。

フィールドに存在する限り相手だけに《マクロコスモス》の効果を発揮し続け、サーチに反応してハンデスまで行います。このカードの登場後、長らく【HERO】がこのカードを主軸に戦っていけたくらいには非常に強力で、そちらでは罠による防御や《E・HERO オネスティ・ネオス》による戦闘補助がされていました。

しかしこのデッキにはそんなものは入っていません。《ブレイクスルー・スキル》くらいです。

そのため処理されたらそれまでの、使い切りのデコイ扱いです。

上述した通り相手に対して多大な影響を及ぼすカードであるため、単体除去は真っ先に飛んできます。

全ては《D-HERO ダイヤモンドガイ》を守るため、勝利のためにその身を犠牲にしてもらいましょう。

何枚も投入すると《D-HERO ダイヤモンドガイ》の存在感が薄れてしまうので1枚のみの採用です。

《D-HERO ディストピアガイ》

比較的緩い素材で出すことができる融合モンスターです。

ほとんど出しません。

《融合》を持て余すのが勿体無いから入ってるだけです。

しかし持っている効果は優秀なので、抜くに抜けないカードでもあります。

特殊召喚に成功した場合、墓地の下級「D-HERO」の攻撃力分のダメージを与える効果と、自身の攻撃力が元々の数値(=2800)ではない場合にフリーチェーンで場のカードを破壊しつつ元々の攻撃力に戻す効果があります。

前者の最大ダメージは《D-HERO ドリルガイ》の攻撃力1600なので、引導火力としては十分でしょう。初期ライフポイントの1/5は大きいです。

蘇生にも反応することから、一度融合させておけば《戦線復帰》などで再使用が望めるのもポイントですね。

後者は基本的にこちらからは狙えません。攻撃力を変動させられるカードが《D-HERO デッドリーガイ》と後述する《剛炎の剣士》《見習い魔嬢》しかいないからです。

そのため相手による弱体化への対抗策といった色合いが強いですね。フリーチェーンの強化や弱体化と組み合わせることができたらよかったのですが、デッキの中心である通常魔法にそのようなカードが無いため断念しました。

《融合》自体何度も発動するようなカードでもないため1枚だけの採用です。

《Dragoon D-END》

切り札その2。

「最後のD」と呼ばれる、開発費1000億円のカードです。メインデッキに採用している最上級「D-HERO」2体による融合モンスターです。

《CNo.39 希望皇ホープレイV》の如き効果を使えますが、代償としてバトルフェイズが行えません。

また自分のスタンバイフェイズに墓地に存在する場合は、墓地の「D-HERO」1体を除外することで自己再生できます。

前者の効果にバトルフェイズ不可のデメリットがついているのは時代を感じますね。せめて自分だけが攻撃できない、でよかったと思います。

対象を取る破壊ではありますが、通れば強い効果でもあります。全体的に攻撃力の低いこのデッキにおける高打点の処理要員にもなります。

一応このカードの攻撃力は3000あるため、場合によっては効果を使わず攻撃するのも手だと思います。

ちなみに裏側表示のモンスターを対象にして破壊することもできますが、効果解決時に相手モンスターが表側表示になっていないとダメージは与えられないため注意しましょう。

後者はこのカードのしぶとさを体現する効果です。

手札から融合素材にした各種融合素材や、効果を使用した《D-HERO ディアボリックガイ》などが優先してコストにされるでしょう。

効果の分類が起動効果から誘発効果になったことで1度無効にされるとそのターンは自己再生できませんが、次のターンは問題無く自己再生できます。

後者の効果の存在もありバウンスや除外には非常に弱く、特に遭遇率の高い《墓穴の指名者》は天敵と呼べるでしょう。

言い換えるとその標的をこちらに向けられるため、墓地で効果を発動する他のカードを守れるとも言えます。

あくまでヘイトを集めやすいだけなので確実性はありませんが、ちょっとは期待してもいいでしょう。

何度も出せるカードではないので1枚だけ採用です。

《恐牙狼 ダイヤウルフ》

ランク4全盛期にはよく見かけた、自爆する汎用ランク4モンスターです。

特別目立つようなモンスターではありませんが、破壊するカードは相手のカードに限りません。

主に相手の除去として使用しつつ、ごく稀に自分の《CNo.101 S・H・Dark Knight》を破壊して、ライフポイントを回復しながら吸収効果を2回使用するといった動きをします。

正直適当な他のランク4やリンクモンスターと差し替えてもいいでしょう。自由枠です。

《鳥銃士カステル》

【風霊使いウィン】でも採用していた汎用ランク4モンスターです。

上の効果はインクの滲みです。

表側表示に限定されますが、デッキバウンスという強力な除去をすることができます。裏側表示のカードに対応できない点は《恐牙狼 ダイヤウルフ》に劣りますが、表側表示に対する処理能力はこちらの方が上です。

こちらは《恐牙狼 ダイヤウルフ》と異なり効果発動後もフィールドに残るため、効果の使用後もアタッカーとしての活躍を見込めます。

ですがこのカードも他のランク4やリンクモンスターと入れ替えてもいい自由枠です。

《恐牙狼 ダイヤウルフ》共々安価で手に入るため、困ったらとりあえず入れておけるカードなのは良い点ですね。

《竜巻竜》

こちらも【風霊使いウィン】で採用していた汎用ランク4モンスターです。

フリーチェーンで《サイクロン》が使えるだけのカードですが、シンプルで強力ですね。

特に除去の少ないこのデッキでは1枚で2枚の処理が行えるため、重宝する存在です。

上述した2枚と比較すると、明確な役割が存在する点で差別化できますね。

一方でモンスターには貧弱な攻撃力で挑む以外の対抗策がありません。

あくまで魔法罠を除去するためのモンスターだと割り切りましょう。

《No.101 S・H・Ark Knight》

《RUM-七皇の剣》で呼び出すモンスターです。

正確には下敷きですが、下敷き呼ばわりするには強力すぎる効果を持っています。

近年の《ライトニング・ストーム》の流行に際して、強力な効果を持つ攻撃力の高いモンスターでも守備表示で特殊召喚するプレイングがあります。その煽りを受ける哀しいカードでもあります。

アニメ版とは異なりエクシーズ素材を2つ使わなければ相手モンスターを奪えないため、永久機関にすることはできません。

加えて特殊召喚された攻撃表示モンスターしか奪えないため、守備表示モンスターには無力です。

しかしこのデッキにおける真の利用方法は後述する「カオスオーバーハンドレッド・ナンバーズ」の素材であるため、あまり場に出しません。

特にこのカードのエクシーズ召喚に《神の宣告》などを当てられた瞬間に《RUM-七皇の剣》は使えなくなります。

そのため、エクシーズ召喚に成功した場合は効果を使用した後速やかにリンク素材などにして墓地に落としておきましょう。

「No.」は世界に1枚しかないので1枚の採用です。

《CNo.101 S・H・Dark Knight》

切り札その3。

《RUM-七皇の剣》によって呼び出される「カオスオーバーハンドレッド・ナンバーズ」です。

あちらの効果の性質上、エクストラデッキか墓地に特殊召喚可能な《No.101 S・H・Ark Knight》がいないと出すことができません。

こちらはランクアップ前と異なり、守備表示でも奪うことができます。さらに特殊召喚されているならば裏側表示でも奪うことができます。

さらにエクシーズ素材を持ったまま破壊され墓地へ送られると、自己再生して2800もライフポイントを回復します。

《CNo.107 超銀河眼の時空龍》と並び扱いやすい「カオスオーバーハンドレッド・ナンバーズ」ですが、こちらを優先した理由は下敷きが単体でも機能するからですね。

あちらの下敷きはランク8であり、それを並べる手段は少ないので腐りやすいです。

一方こちらは効果も使いやすいランク4であるため、そこが決定打となりました(あとスリーブも《CNo.101 S・H・Dark Knight》のものなので)。

こちらも破壊以外の除去に弱い点は《Dragoon D-END》と同じですが、加えてこちらの自己再生は時の任意効果である点も致命的です。

チェーン2以降に破壊された場合は自己再生することができないのです。

アニメではタイミングを逃すというルールが存在しないため何度でも自己再生していましたが、現実には再現不可能です。

ですが、それを差し引いても強力なモンスターなのでばっちり活躍させましょう。

《永遠の淑女 ベアトリーチェ》

冒頭から話に出ていた例のカードです。

ランク6版《ラヴァルバル・チェイン》とも言うべきカードで、あちらと違いフリーチェーンで効果を発動することができます。

「ダンテ」モンスターの上に重ねて出せる効果や、破壊された場合の「彼岸」モンスターを呼び出す効果については使わないので割愛します。

禁止カードである《ラヴァルバル・チェイン》との最大の相違点はやはりフリーチェーンであることでしょう。そのためこれを前提としたデッキ構築をしました。

基本的に自分のターンには《エッジインプ・シザー》を、相手ターンには《彼岸の悪鬼 ファーファレル》か《絶対王 バック・ジャック》を墓地へ送ることを意識します。

特に相手ターンのカードの選択ですが、妨害として扱える《彼岸の悪鬼 ファーファレル》を要所にぶつけ、使い所が見当たらない場合は《絶対王 バック・ジャック》でデッキの一番上の操作をします。

たまに《絶対王 バック・ジャック》で《彼岸の悪鬼 ファーファレル》の効果を狙おうとしますが、皆さんはやめましょう。基本的にそんなにうまくいかないです。

初動以外で出した場合は《D-HERO ダッシュガイ》や《D-HERO ディナイアルガイ》を墓地に落とすことが多いです。

墓地で機能するカードを落とせるので、終始腐りにくいカードですね。

《剛炎の剣士》

「トロイメア」リンクモンスターと同じ召喚条件の汎用リンク2モンスターです。

フィールドにいる限り自身を含むお互いの戦士族の攻撃力が500アップし、相手によって破壊されると墓地の戦士族を蘇生させることができます。

効果こそ戦士族のサポートですが素材に戦士族の縛りがないため、蘇生させた《エッジインプ・シザー》や役割を終えた《永遠の淑女 ベアトリーチェ》などを素材にすると無駄がありません。

全体強化は打点の低めなこのデッキの弱さを補うカードで、下級モンスターのパワーラインを高めることができます。

《D-HERO ディストピアガイ》の補助ができる点も嬉しいところです。

ただし相手も強化されてしまうため《オシリスの天空竜》や《CNo.101 S・H・Dark Knight》がこれで超えられる可能性も否めません。

相手によっては出さない方が賢明なこともあるので、召喚タイミングは見極めましょう。

蘇生効果は蘇生させたモンスターがフィールドを離れると除外されるデメリットがありますが、リンクモンスター以外の戦士族であれば何でも構いません。

そのため《D-HERO ダッシュガイ》や《D-HERO ディアボリックガイ》を蘇生させ《永遠の淑女 ベアトリーチェ》に繋げることもできます。

効果も無効にならないことから《E・HERO シャドー・ミスト》や《V・HERO ヴァイオン》の効果を発動することもできます。

特別目立つカードではありませんが、その汎用性の高さから戦士族主体のデッキには採用したいカードです。

《見習い魔嬢》

闇属性2体によるリンク召喚で出せるリンク2のモンスターです。

お互いの闇属性のステータスを500アップさせ、光属性のステータスを400ダウンさせる、シンプルながら強力な効果を持ちます。また、破壊されると墓地の闇属性モンスターをサルベージすることもできます。

このデッキは《オシリスの天空竜》を除けばメインデッキのモンスターは闇属性しかいないので、リンク召喚は容易です。

仮に闇属性が揃わずとも、相手の墓地に闇属性がいれば後述する《暗影の闇霊使いダルク》で奪えばそのままリンク召喚できます。

全体強化は《剛炎の剣士》と同様に打点の底上げになりますが、相手の攻撃力も上げてしまう点は惜しいところです。

ただし光属性の弱体化は《剛炎の剣士》にはない強みであり、このデッキでも《永遠の淑女 ベアトリーチェ》以外は影響を受けないため光属性主体の相手には刺さるカードと言えるでしょう。

サルベージ効果は自身も対象にすることができます。

コストとして捨てた最上級モンスターをサルベージすることも考えられますが、このカードを使い回すことで全体強化を持続させることができる点も忘れないでおきましょう。

《ブルートエンフォーサー》

起動効果で手札1枚と引き換えに相手のカードを破壊できる(かもしれない)汎用リンク2モンスターです。

筆者の身内がペンデュラムモンスターを多用することから、リンクマーカーが相手に向く《トロイメア・ケルベロス》や《トロイメア・フェニックス》を採用したくなかったため採用されました。

闇属性である点も差別化できるポイントですね。

起動効果でもあり遅いカードではありますが、《E・HERO シャドー・ミスト》をリンク素材にした場合にデッキから「HERO」モンスターをサーチし、それをコストに効果を発動できるという「トロイメア」に勝る利点があります。

また除去が不確実であるきらいはありますが、相手に手札が無い場合や手札が判明していて対応できないことがわかっている状況であれば除去ができます。

少々扱いにくいカードではありますが、エクストラデッキ1枠で用意できる除去カードとしては十分な性能ではないでしょうか。

《暗影の闇霊使いダルク》

最後に登場したリンクの「霊使い」です。

《見習い魔嬢》とは異なり、闇属性を含んでいれば片方は異なる属性でもリンク召喚できます。

「霊使い」リンクモンスターの共通効果として、自身と同じ属性の相手の墓地のモンスターをリンク先に蘇生させる効果と、相手によって破壊されるとデッキから守備力1500以下の同じ属性のモンスターをサーチする効果があります。

明確な役割はありませんが、闇属性は遭遇率が高いため、相手のモンスターを奪える機会はそれなりにあります。そのまま《見習い魔嬢》になったり後述する《トポロジック・トゥリスバエナ》になったりするくらいでしょうか。

サーチ先も中途半端で、なんと守備力1600であるために《D-HERO ダイヤモンドガイ》をサーチできないのです。

しかし《V・HERO ヴァイオン》や《D-HERO ドリルガイ》はサーチできるため後続へ繋ぐことはできます。

言ってしまえば、役割の終えた《永遠の淑女 ベアトリーチェ》や《鳥銃士カステル》の処理用のカードでありこのカードである必要性はありません。

事実上の自由枠であるため好きなカードに入れ換えていいでしょう。

《トポロジック・トゥリスバエナ》

ターン制限の存在しない、大嵐と除去と地味バーンを行えるリンクモンスターです。

効果のトリガーには自分のモンスターも使うことができます。

あまり出ることは少ないです。

出せる時はだいたい《D-HERO Bloo-D》が出せるので、コンボ前提のこのカードは優先されにくいです。

シンプルに強い《デコード・トーカー》や《デコード・トーカー・エクステンド》と比較すると、条件付きとはいえ相手の魔法罠カードを一掃できる点が魅力的ですね。

お役御免にはなりますが《エッジインプ・シザー》を犠牲にすることで自発的に発動でき、上に向いたリンクマーカーもペンデュラムモンスターやリンクモンスターに対する牽制として働くためデメリットになりません。

バーンダメージは相手のカードしかカウントせず、1枚につき500という数値なので、基本的にはおまけです。

しかしこの数値が積もるとそのままゲームエンドとなるため、相手も無視はできないでしょう。

2500という攻撃力の高さも魅力的で、安定した火力として活躍してくれます。

まとめ

60枚デッキとなると流石に長いですね。

1枚1枚のカードの採用理由について説明できるように心掛けているため、どうしても長くなってしまいました。誠にごめんなさい。

人によって色々な型がある【ダイヤモンドガイ】ですが、筆者は切り札を3本立てした上でなるべく安定した動きができるように調整を繰り返しました。

たまにひっくり返るような事故を起こす時もありますが、こんなピーキーなデッキを使うからには付き合わなければいけない事例なので仕方ありません。

マスターデュエルでもほぼ同じデッキを組んでいる最中です。「HERO」であるせいかレアリティの高いカードが多く少々手こずっています。

《暗影の闇霊使いダルク》が未実装な他、《フュージョン・デステニー》が無制限、《終わりの始まり》が準制限という環境のため、一部に手を加える必要はあります。

他にも様々な型やコンボパーツを考えては不採用を繰り返してきたので、この後に適当に書いておきます。

暇な人や【ダイヤモンドガイ】に興味の湧いた人は少し読んでみてください。

2022/4/1のリミットレギュレーション改訂でまた少々デッキの中身が変わります。

組んでみたいなと思った人は手を出してみてはいかがでしょうか?

それでは、良いデュエルライフを!

おまけ1(4月以降の採用カード)

《フュージョン・デステニー》

おかえりなさい。(禁錮3ヶ月)

冤罪で投獄されていた「D-HERO」を素材とする融合カードです。この記事を書いた理由でもあります。

《Dragoon D-END》や後述する《D-HERO ドミネイトガイ》を1枚で出せる狂ったカードですね。

発動後は闇属性の「HERO」モンスターしか特殊召喚できない効果がありますが、このデッキはご存知の通りだいたい【D-HERO】みたいなものなので問題ありません。

ついでにこの効果は《D-HERO ダイヤモンドガイ》で踏み倒せるため、めくっても強いです。

このカードの強さは皆さんご存知だと思うのでこれ以上は蛇足でしょう。

《D-HERO ドレッドガイ》

メインデッキに入るもう1枚の最上級「D-HERO」です。

《幽獄の時計塔》によって特殊召喚された場合に「D-HERO」だけを生かして「D-HERO」を展開する効果と、特殊召喚されたターンの「D-HERO」とプレイヤーへの耐性付与、そして他の「D-HERO」の攻撃力の合計のステータスとなる効果を持ちます。

《幽獄の時計塔》に関する効果はどうでもいいです。

あちらが不採用なのでインクの滲みです。

肝心なのは2つ目の効果である耐性付与ですね。

こちらは特殊召喚に成功した瞬間に適用され、その後に場に出たモンスターにも付与されます。

つまり相手の全体除去に対して《戦線復帰》などで蘇生させた場合、他の「D-HERO」共々全員を守ることができます。

後述する《D-HERO ドミネイトガイ》の蘇生対象に含めることで、そのターン中の生存を保証することができます。

3つ目のステータスを決定する効果はあって困るものではありませんが、あまり期待していません。

《D-HERO ドミネイトガイ》の効果で《D-HERO ダイヤモンドガイ》と《D-HERO ドリルガイ》と共に蘇生させることで攻撃力3000まで上昇しますが、個々のステータスが低いことから見た目以上の脆さが垣間見えます。

《D-HERO ディストピアガイ》などステータスの高い「D-HERO」が増えたことで若干場持ちは良くなりましたが、アタッカー性能は求めてないのでたまに役に立つなくらいの印象です。

総じて最上級モンスターらしからぬ扱いの悪さではありますが、《D-HERO ドミネイトガイ》を運用する上で欠かせない存在でもあります。

《D-HERO ドミネイトガイ》

こいつが件のモンスターです。

「D-HERO」3体を融合素材とする大型モンスターですね。

本来は《フュージョン・デステニー》による融合召喚を前提としてデザインされましたが、あちらが禁止カードとなったことでデッキから抜けました。

それが帰ってきたのだから入れないわけがないだろう???

自分のメインフェイズにお互いどちらかのデッキの上を5枚操作する効果と、相手モンスターを戦闘破壊すると1枚ドローする効果、融合召喚された自身が破壊されると墓地の「D-HERO」を3体蘇生させる効果を持ちます。

サーチ効果の横行する現環境で5ターンも素直にドローすることは考えづらいです。そのため、次に引くカードを決められる効果、と言い換えてもいいでしょう。

無論《D-HERO ダイヤモンドガイ》の補助にも使えます。5枚も見られることから《カード・アドバンス》を抜くか悩んだ時期もあったくらいです。

ドローする効果は単純に強いです。自分のデッキの上を操作することで、ドローするカードを決めることもできます。

ただし攻撃が妨害されてしまうとドローできないためこれを当てにしすぎると計算が狂うこともあります。

そして、蘇生する効果は融合素材が丸ごと帰ってきます。無論融合素材にしていない「D-HERO」も蘇生させることができますが、3体を対象とするため《D-HERO ドグマガイ》と《D-HERO Bloo-D》を同時に素材にして蘇生対象がいない、なんてことにならないように注意しましょう。

自分の効果で破壊しても発動できるため、《恐牙狼 ダイヤウルフ》や《フュージョン・デステニー》の自壊デメリットによって破壊されても蘇生できます。

蘇生対象には《D-HERO ドレッドガイ》を含むと、そのターン中の安全が保証されるため余程の理由がない限り含んでおくといいでしょう。

総じて高水準で纏まった素晴らしいカードと言えるでしょう。4月からが楽しみです。

おまけ2(不採用カード)

《D-HERO ディバインガイ》

元4000円買取のカードです。

攻撃時に相手の表側表示の魔法カードを破壊しながら500ダメージを与える効果と、手札が0枚の時に墓地の「D-HERO」と一緒に除外することで2枚ドローする効果を持ちます。

特に後者の効果で活躍したカードですが、このデッキはドローソースが豊富で手札が途切れにくいように組みました。

そのため効果の発動機会が一向に訪れないのです。

事故を起こした時はだいたい最上級の「D-HERO」が手札にいるので、手札が無くなることはほぼありません。

前者の効果も発動機会が少ないため、結果として不採用になりました。

《D-HERO ダイナマイトガイ》

現代では珍しい、引き分けが発生し得るカードです。

モンスターの戦闘時に手札から捨てることで自分への戦闘ダメージを0にしつつお互いに1000のダメージを受ける効果と、墓地の自身を除外することで自分の「D-HERO」1体の攻撃力を相手ターン終了時まで1000アップさせる効果を持ちます。

それなりのダメージが引導火力になる他、《D-HERO ディストピアガイ》の補助もできます。

しかしながら基本的には大量のドローソースでデッキを回していき、切り札を呼び込むことがこのデッキのコンセプトであるため、手札に抱えがちなこのカードはお荷物になります。

プレイヤーへのダメージが0になってもモンスターは戦闘破壊されてしまう点もマイナスですね。

決して弱いカードではなく採用の余地はありましたが筆者は不採用としました。

《ゾンビキャリア》

《エッジインプ・シザー》と同様に手札をデッキの上に戻すことで自己再生できるチューナーです。

チューナーであることから《水晶機巧-ハリファイバー》の採用も検討でき、デッキの軸であるレベル4のモンスターと共に《BF-星影のノートゥング》や《瑚之龍》などの優秀なレベル6シンクロも狙えます。

しかし《エッジインプ・シザー》とは異なり基本的には使い捨てであること、他にチューナーがいないためシンクロモンスターのためにエクストラデッキに枠を割くことが難しいことがネックとなり不採用になりました。

《絶対王 バック・ジャック》がチューナーだったならば採用を検討できただけに残念です。

《幽獄の時計塔》

《D-HERO ドレッドガイ》のインクの滲みを意味のあるものにするカードです。

4回目の相手のスタンバイフェイズ以降は自分への戦闘ダメージを全て0にする効果もあります。

とても遅いため不採用となりました。

せめて《D-HERO ドレッドガイ》の特殊召喚が墓地からも行えたならば検討できたのですが、手札とデッキからしか呼び出せない点が足を引っ張りました。

《エターナル・ドレッド》は《絶対王 バック・ジャック》でセットでき、時計カウンターを進めることができるカードでしたが、あまりにも不安定な要素だったのでこちらもまとめて不採用としました。

《D-フォース》

《D-HERO Bloo-D》の真の力を発揮させる永続魔法です。

発動時に《D-HERO Bloo-D》をサーチ・サルベージできる他、ドローフェイズのドローを失うことで自分フィールドのカード全てに効果対象耐性を、《D-HERO Bloo-D》に効果破壊耐性と雀の涙程度の攻撃力強化と2回攻撃を付与します。

《D-HERO Bloo-D》を主軸にするならば非常に強力な1枚であり、より強固な布陣を敷くことができます。

しかしこのデッキはあくまで【ダイヤモンドガイ】であり《D-HERO Bloo-D》のメインの役割は手札コストです。

サルベージできる点は優秀ですが、《D-HERO Bloo-D》が目立ってしまっては元も子もないので不採用としました。

これは筆者のこだわりのせいなので、皆さんは入れた方が役に立つ場面が増えると思います。

《強欲で謙虚な壺》

コンボパーツを揃えたいデッキではお馴染みだった魔法カードです。ドローではないため《強欲で金満な壺》などを発動した後に発動できますが、《ライオウ》などによって妨害されるため一長一短でしょう。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果でめくることができたら、誓約を踏み倒して効果を適用できます。

そのため比較的相性は良いのですが、《V・HERO ヴァイオン》や《同胞の絆》の効果の発動が遅れることで次のターンを迎えられない事態に陥っては意味が無いと判断したため不採用となりました。

《D-HERO デストロイフェニックスガイ》

《フュージョン・デステニー》冤罪事件の犯人です。

共犯の《捕食植物ヴェルテ・アナコンダ》は入れ替わりで牢屋行きが決まりました。

永続効果で決して低くない数値のステータスダウンと、フリーチェーンの対象を取らない《スクラップ・ドラゴン》の如き効果、そして《Dragoon D-END》を凌駕するお手軽蘇生効果を持つバケモンです。

実は一時期採用していたこともありますが、あまりに強すぎてこいつ一人でいいんじゃない?って思ってしまったので抜きました。

強いです。めっちゃ強いです。

ただしあくまで主役は《D-HERO ダイヤモンドガイ》であり《Dragoon D-END》が切り札なので、それより目立つ奴は間引くしかありませんでした。

勝ちを追求する人は入れるといいと思います。デッキやカードに対する考え方は人それぞれなので、強いカードを入れることを否定するつもりはありませんから。

《M・HERO 闇鬼》

《M・HERO ダークロウ》の項でも少し触れましたが直接攻撃の効果しか活かせないことから不採用になったカードです。

このカードを利用して《マスク・チェンジ》を連打しているだけで勝ててしまうのは【ダイヤモンドガイ】としては不服なところです。

加えてこのカードは《M・HERO ダークロウ》ほどのデコイにはなりません。

結果として自然と抜けるカードだったと言えるでしょう。

《トロイメア・ユニコーン》

闇属性の「トロイメア」であり、デッキバウンスを行える便利な除去要員です。

ではなぜ不採用なのかというと、それはリアルで未所持だからです。

持っていたら採用していいレベルのカードです。《暗影の闇霊使いダルク》を採用する明確な理由にもなりますね。

決闘者の数だけデッキの可能性は広がります。

筆者が採用しなかったカードにも可能性を見出し、皆さんだけのオリジナルのデッキを是非組み上げてください。

数多の変t……奇抜なデッキが世に放たれるのを楽しみにしています。