【地霊使いアウス】について

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回は【地霊使いアウス】について書いていきます。

元々OCGで組んでいたものをそのままマスターデュエルで再現したものとなっています。

OCGの方では《地霊媒師アウス》の実装に伴ってデッキ調整を行っているため、あくまでマスターデュエルで運用している旧来の構築です。

いつも通り誘発の類いは無く、友人同士でわいわい遊ぶためのファンデッキとしてお考えください。

ランクマッチを勝ち抜くようなデッキではないので。

前置きはこれくらいにして早速デッキを見ましょう。

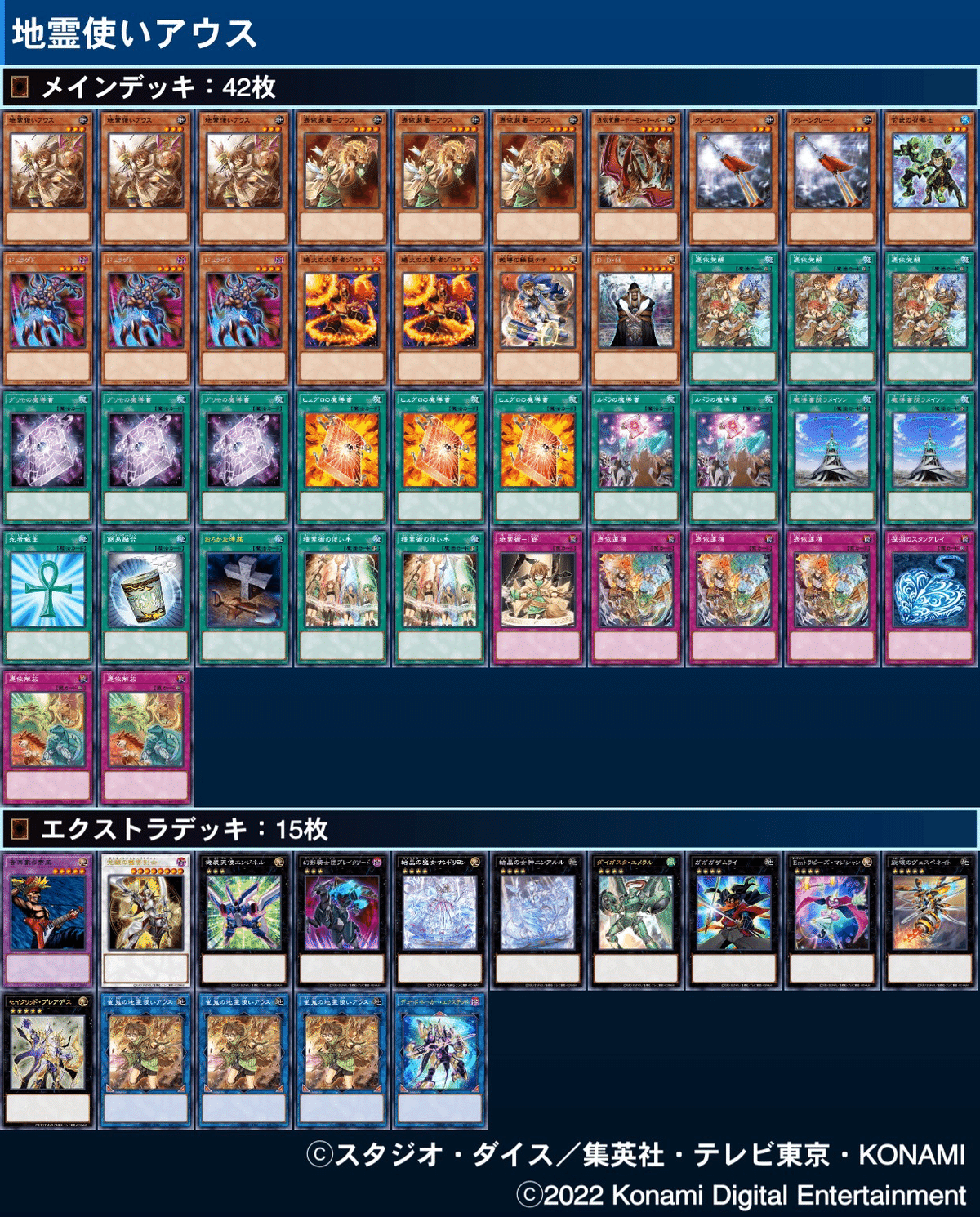

デッキレシピ

まず大前提として「POWER OF THE ELEMENTS」で「春化精」が登場するまでの間、地属性のサポートカードは非常に層が薄い状態でした。

デッキを選ばずに採用できる地属性サポートは事実上《巌征竜-レドックス》のみという状態でありながら、現在は禁止カードとなっています。

そのため【風霊使いウィン】のような地属性を中心とした属性サポートによるデッキではなく、準アタッカークラスの攻撃力を持つ《憑依装着-アウス》によるビートダウンを補助する形のデッキにすることにしました。

いわゆる【嫁ビート】ってやつですね。

筆者の嫁は《風霊使いウィン》なので【嫁ビート】ではありませんが、基本的な設計思想は同じです。

その結果、攻撃力で勝てない相手には勝てない、というビートダウンの基本に立ち返ったデッキとなっています。

その代わり瞬間的な火力ならば高打点のモンスターをも圧倒できるように練りました。火力を上げて魔法(物理)で殴れば神も倒れます。

メインデッキ

《地霊使いアウス》

このデッキの主役です。

リバースした時に相手の地属性モンスターを自身が存在する限り永続的に奪う強制効果を持ちます。

地属性のサポートは少ない、と言いましたが地属性そのものは闇属性と並び遊戯王ではメジャーな属性です。

《ナチュル・ビースト》《超弩級砲塔列車グスタフ・マックス》《鉄獣戦線 銀弾のルガル》《シーホース》といったモンスターが在籍しており、それらの素材まで含めると地属性と遭遇しない方が珍しいと思います。

しかしこのデッキには《月の書》などは採用されておらず、基本的にこのカードの効果は無視して運用することになります。

《憑依解放》の影響下で攻撃された際にモンスターを奪えたらラッキーとでも思っておきましょう。

《憑依装着-アウス》

このデッキのエースモンスターです。

《地霊使いアウス》と地属性モンスターをフィールドから墓地へ送ることで手札・デッキから特殊召喚できる効果と、自身の効果で特殊召喚されている場合に貫通能力を得る効果を持ちます。

なんかめっちゃ引きます。

高確率で初手か後攻のドローで引き、そのままアタッカーとして活躍します。

自身を特殊召喚するための墓地送りはコストのため、ペンデュラムモンスターはコストにできません。

《地霊使いアウス》でペンデュラムモンスターを奪った際は注意しましょう。

それで得られる効果は貫通効果です。

そもそも守備表示を持たないリンクモンスターも増えたため活用する機会は少ないですが、ひたすら壁モンスターを並べて粘られても勝ち筋を用意できるのはビートダウンにとってありがたい点です。

攻撃力1850の魔法使い族であり、《憑依覚醒》のドロー効果に対応しています。

豊富なサポートカードを駆使して彼女をゴリゴリに鍛えて戦うのがこのデッキの基本戦術です。

というか《電光千鳥》や《ダイガスタ・スフィアード》などの飛び道具を扱える【風霊使いウィン】と異なり、相手を殴り倒す以外の勝ち筋がありません(一応《セイクリッド・プレアデス》はありますが)。

彼女の打撃を信じて戦いましょう。

《憑依覚醒-デーモン・リーパー》

《デーモン・ビーバー》君の最終進化形態です。

魔法使い族とレベル4以下の地属性モンスターを墓地へ送ることで手札・デッキから特殊召喚できる効果、自身の効果で特殊召喚された時に墓地のレベル4以下のモンスターを効果を無効にして蘇生できる効果、フィールドから墓地へ送られた場合に「地霊術」か「憑依」魔法・罠カードをサーチできる効果を持ちます。

特殊召喚条件は《憑依装着-アウス》に近いですが、魔法使い族であれば《地霊使いアウス》である必要はなく、地属性はレベル4以下という指定があります。

このため《ブンボーグ003》で《ブンボーグ001》を特殊召喚した後に《サクリファイス・アニマ》を経由して特殊召喚するといった芸当もできます。

この効果で特殊召喚された時に墓地のレベル4以下のモンスターを蘇生できます。

レベルが揃わないためエクシーズ召喚や《武神姫-アハシマ》のリンク召喚には繋がりませんが、蘇生先そのものは地属性である必要がありません。

《幻獣機オライオン》の蘇生から《フルール・ド・バロネス》のシンクロ召喚などが狙えるでしょう。

そしてこのカードがフィールドから墓地へ送られた場合に「地霊術」カードか「憑依」魔法・罠カードをサーチできます。

サーチ先の筆頭候補はやはり《憑依覚醒》でしょう。

とりあえず置いておくだけでも全体の攻撃力を300アップできる優秀なカードです。

この効果は自身の効果で特殊召喚されていなくても発動できるため、蘇生札などを駆使して繰り返し使うのを検討してもいいかもしれません。

サポートの層も質も薄い地属性にしてはなかなか強力なカードであり、地属性そのものが幅広く分布していることからある種の汎用カードのようにも扱えます。

後述する《クレーンクレーン》から《憑依装着-アウス》を呼び出す際に、このカードを経由することで《憑依覚醒》をサーチして発動できるため、手札損失を抑えながら貫通能力を得た《憑依装着-アウス》を出すことができます。

攻撃力も上がるのでよりお得ですね。

欲しい場面は少ないと思いますが《地霊術-「鉄」》をサーチする事実上唯一のカードでもあるので、忘れないようにしておきましょう。

ただし上級モンスターであること、デッキからも特殊召喚できることから引いてしまうとそれだけでディスアドバンテージとなるためピン挿しにしました。

《クレーンクレーン》

《地霊使いアウス》のために生まれてきたカードです(違います)。

召喚に成功した時に墓地のレベル3モンスター1体を効果を無効にして蘇生できます。

ただそれだけのカードですが、【ランク3】では手札1枚からエクシーズ召喚に繋げることができるカードなので役に立つでしょう。

そして《地霊使いアウス》も蘇生できます。

このカード自体が地属性であるため、蘇生からそのまま《憑依装着-アウス》や《憑依覚醒-デーモン・リーパー》に繋ぐことができます。

無論ランク3のエクシーズ召喚も狙えます。

単純な効果であるが故に使い方が幅広い便利なカードです。

しかし初手で欲しいわけではなく、墓地が肥えなければ使えないことから2枚の採用としました。

《玄武の召喚士》

お爺ちゃんの姿をした《執念深き老魔術師》です。

え?あっちもお爺ちゃん?

あっちはお婆ちゃんかもしれないから……。

リバースした場合に相手フィールドのモンスターを対象に取り破壊する強制効果を持ちます。

なぜか守備力1500の魔法使い族であるため《憑依解放》によるリクルート、《憑依連携》による特殊召喚に対応しています。

属性も水であるため、このデッキに採用されているあらゆるモンスターの破壊をトリガーに《憑依解放》からリクルートできます。

除去の蔓延した現代遊戯王においても流石にバトルフェイズ中に飛んでくる《執念深き老魔術師》には対応を考えなければなりません。

このカードの最も強い点は戦闘で対応できないモンスターを闇討ち気味に処理できることにあるでしょう。

とりあえず入れておくだけで獅子奮迅の活躍を見せるのでピン挿しにしています

《ジュラゲド》

漫画『遊☆戯☆王』およびアニメ『遊戯王デュエルモンスターズ』でマリク・イシュタールの使用した特に効果のないモンスターが魔改造を受けた結果、高性能な戦闘補助マシーン(悪魔族)になりました。

お互いのバトルステップ時に手札から特殊召喚しライフポイントを1000回復する効果と、自身をリリースすることで自分のモンスター1体の攻撃力を1000アップできる効果を持ちます。

バトルフェイズ中に突然現れるだけでも強力なのに、なぜかライフポイントを回復できます。しかも1000。

ビートダウンにおける殴り合いの影響で削れたライフポイントを回復できるだけでなく、《簡易融合》のライフコストも賄うことができます。

攻撃できない、といった制約すら存在しないためそのまま戦闘に参加できるのも高評価ですね。

さらにフリーチェーンで自身をリリースすることにより自分のモンスターの攻撃力をターン終了時まで1000アップできます。

単体の攻撃力が高い相手に対して強く出られるカードです。1000アップという数値はバカにならないので、元々の《憑依装着-アウス》の攻撃力も相まって戦闘破壊できる範囲が大きく広がります。

またフリーチェーンで発動できることから、《デコード・トーカー・エクステンド》の効果の補助も行えます。

リンク先のモンスターがいなくなるため実質的な攻撃力の増加量は500ですが、2回攻撃を得ることでそれ以上のダメージを叩き出してくれるでしょう。

また闇属性である(=他のモンスターと属性が被らない)点も優秀で、《憑依覚醒》による攻撃力アップの恩恵を全体にばら撒くことができます。

その場合はこのカードをリリースすることによるパンプアップが不要になりがちですが、《憑依覚醒》が破壊された場合の保険となるので無意味な効果にはなり得ません。

総じて単体の汎用性がズバ抜けて高いモンスターであり、3枚積まない理由はありませんでした。

《絶火の大賢者ゾロア》

「憑依装着」にとっての希望の星です。

自分フィールドの「マギストス」モンスターにエクストラデッキの「マギストス」モンスターを装備させる効果、このカードが「マギストス」モンスターを装備した場合に手札・墓地のレベル4の魔法使い族を効果を無効にし守備表示で特殊召喚できる効果を持ちます。

エクストラデッキに「マギストス」モンスターを用意していれば自己完結する効果であり、《憑依装着-アウス》を蘇生させることができます。

レベル4同士になるためランク4のエクシーズ召喚やレベル8のシンクロ召喚なども狙えます。

エクストラデッキをやや圧迫するきらいはありますがそれを考慮しても強力なカードでしょう。

何よりこのカード自身が守備力1500の魔法使い族であるため《憑依解放》や《憑依連携》の効果を受けることができます。

そのためエクストラデッキの「マギストス」カードが枯渇しても《憑依連携》による蘇生でフィールドを荒らしてエクシーズ素材になるなどテキスト以上の活躍を見せます。

蘇生させるモンスターが守備表示である点が唯一の欠点ですね。

効果が無効になるとはいえ攻撃表示で蘇生させることができたらそのまま戦闘に参加させることができたため非常に惜しい点です。

当初は積み得カードとして3枚積んでいましたが、同名モンスターを特殊召喚できない点やエクストラデッキの圧迫が目立ったため2枚に減らしました。

《教導の鉄槌テオ》

「ドラグマ」モンスターの1体です。

エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターが存在する場合に手札から特殊召喚できる効果、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターとの戦闘では破壊されない効果、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスター1体の攻撃力を600ダウンさせ自身の攻撃力を600アップさせる効果を持ちます。

特殊召喚する効果は自分フィールドにエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがいても発動できます。

モンスターを横に広げて打点を伸ばす他、新たな展開への足掛かりにも使えます。

エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターに対する戦闘破壊耐性は強力で、昨今のエクストラデッキに依存したデッキを相手にするとこれ1枚で止まることがあります。

そしてエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターを弱体化させ自身を強化する効果は自身の攻撃力の高さもありなかなか優秀な効果です。

相手のモンスターに使用した場合は都合1200の数値変動になるため実質的に攻撃力3000となり、《鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ》なども単独で撃破可能になります。

自分のモンスターでも《簡易融合》で特殊召喚された《音楽家の帝王》や効果を使い自壊する予定の《幻影騎士団ブレイクソード》などを弱体化させることで、攻撃力アップの恩恵のみを得ることができます。

際立って強力なカードではありませんが、いぶし銀の活躍を見せるカードでしょう。

守備力が1500の魔法使い族であるため、必要に応じて《憑依解放》からリクルートするためにピン挿しとしています。

《D・D・M》

あの《サイバー・ドラゴン》の同期です。

手札の魔法カード1枚を捨てることで、除外されている自分のモンスターを帰還させる効果を持ちます。

ただしこのデッキは自力でモンスターを除外する手段が無いため、相手によって除外されたモンスターを帰還させる効果、と読み替えてもいいです。

というかこいつの効果はコストも重く一度も使ったことがないです。

じゃあ何のためのカードかというと、《セイクリッド・プレアデス》のエクシーズ素材となるためだけに採用されたカードです。

このカードもまた守備力1500の魔法使い族モンスターであり、比較的自由に特殊召喚することができます。

さらに効果もまあ無いよりはマシな部類なので採用に至りました。

無論リクルートが基本となるのでピン挿しです。

できれば引きたくありません。

《憑依覚醒》

汎用的な全体強化としては恐らく最高峰に位置するカードです。

自分のモンスターの攻撃力を自分のフィールドの属性の数×300アップする効果、「霊使い」「憑依装着」に効果破壊耐性を付与する効果、元々の攻撃力1850の魔法使い族が自分フィールドに召喚・特殊召喚された場合に1枚ドローする効果を持ちます。

流石に1つの属性のみであれば《ガイアパワー》などの古のカードの方が強化値も高いですが、2つの属性が揃った時点でそれらの恩恵を受けられないモンスターまで強化でき、強化値もより高いものとなります。

このデッキが《ジュラゲド》を筆頭に地属性以外のモンスターを採用している理由は主にこれです。

本来は【憑依装着ビート】で複数の「憑依装着」を並べて殴るためのカードだと思いますが、強化の参照先が魔法使い族に縛られていないため異なる種族でも採用しやすかったです。

ついでに複数枚並べることで爆発的な強化値となる点も永続魔法ならではの利点です。

「霊使い」「憑依装着」への効果破壊耐性は、相手に対して《憑依装着-アウス》を殴り倒せ、ということを意味しています。

無論バウンスや除外には弱いですが、破壊以外の処理を使わせることができるならば及第点でしょう。

そして元々の攻撃力1850の魔法使い族が召喚・特殊召喚された場合に1枚ドローする効果は強制発動となっています。

対象となるのは「憑依装着」の面々に加えて「妖精伝姫」の面々と、レベル5の「霊使い」、《エンプレス・オブ・エンディミオン》《神聖魔皇后セレーネ》となっています。

《妖精伝姫-カグヤ》は各種「憑依装着」をサーチでき、《神聖魔皇后セレーネ》も「霊使い」「憑依装着」を蘇生できるためいずれも相性は良いでしょう(不採用ですが)。

ビートダウンするに際して心強い全体強化となる1枚と言えます。

ドロー効果は1ターンに1度ですが、全体強化は重複できるため3枚採用しました。

あとイラストが良い。皆かわいい。

《グリモの魔導書》

おや?この流れはどこかで見たような……。

同名カード以外の「魔導書」カードをサーチします。

白状します。

結局【憑依装着ビート】は【ヒュグロビート】との混成が一番手っ取り早く打点を伸ばしてアドバンテージを稼げると判断しました。

筆者の各種【霊使い】で「魔導書」が採用されていないのは【水霊使いエリア】くらいです。

各種カードへアクセスしやすくするために3枚積みとしました。

《ヒュグロの魔導書》

強い《破天荒な風》です。

ターン終了時まで魔法使い族の攻撃力を1000アップさせ、さらにそのモンスターが相手モンスターを戦闘破壊した場合に「魔導書」魔法カードをサーチできます。

厳密には相手ターンまで効果が続かないため《破天荒な風》と異なり返しのターンは弱くなりますが、こちらは「魔導書」であることから再利用が容易であり差別化はできているでしょう。

このカードの発動自体は1ターンに1度ですが、サーチ効果は何度でも使えるため《Emトラピーズ・マジシャン》で攻撃回数を増やせばさらなるサーチが可能となります。

《魔導書院ラメイソン》で使い回せますが、【風霊使いウィン】以上に戦闘で勝つことに重きを置いているため3枚積みました。

なるべく早く手札に引き込んで後続へと繋げたいですね。

《ルドラの魔導書》

2:2交換のよくあるドローソースです。

同名以外の手札・フィールドの「魔導書」カードかフィールドの魔法使い族を効果で墓地へ送り、2枚ドローします。

この手のカードでは珍しくコストで墓地へ送るわけではないため、無効にされても1:1交換で済みます。

ただし効果で墓地へ送られないと2枚ドローの処理ができないため、ペンデュラムモンスターは事実上ドローに変換できず、《マクロコスモス》などをチェーンされるとそのままお通夜です。

魔法使い族だけでなく「魔導書」カードも処理できるため、被った《グリモの魔導書》などをドローに変換することもできます。

しかし思考停止で使える手札交換カードではないため2枚の採用とし、必要に応じてサーチすることにしました。

《魔導書院ラメイソン》

あの《惑星探査車》の同期です。

自分の墓地かフィールドに魔法使い族が存在する場合に自分のスタンバイフェイズ時に墓地の「魔導書」魔法カードをデッキの一番下に戻して1枚ドローできる効果と、相手によって破壊され墓地へ送られた時に墓地の「魔導書」魔法カードの合計以下のレベルを持つ魔法使い族を手札・デッキから特殊召喚できる効果を持ちます。

まずスタンバイフェイズに墓地リソースを削りながらドローを加速させます。

これで《グリモの魔導書》からさらなる「魔導書」をサーチしていけば次のターン以降の効果の補助も行え、長期間に渡りドローが加速します。

事実上毎ターン2枚のドローをしているに等しく、墓地が肥えていればほぼ無条件でドローできる破格のカードです。

相手がそれを嫌いこのカードを破壊すると、次の効果へ繋がります。

相手によって破壊された時に、墓地の「魔導書」魔法カードの合計以下のレベルの魔法使い族を特殊召喚できます。

このカード自身も含むためレベル1のモンスターならば必ず特殊召喚できますが、このデッキには採用されていません。

とりあえず3枚が墓地にあれば《地霊使いアウス》を特殊召喚できるため、それができれば嬉しいといったところでしょう。

相手依存なのでアテにはできませんが、こちらのターンに破壊されて《D・D・M》を特殊召喚できると《セイクリッド・プレアデス》へ繋げやすくなり非常にうま味です。

【風霊使いウィン】ではピン挿しでしたが、このデッキでは戦闘破壊を補助するために手札を増強させるこのカードの存在が非常に頼もしいため2枚採用しました。

1枚目が処理されても使えるようにするためですね。

最悪《ルドラの魔導書》の効果でドローに変換します。

《死者蘇生》

説明要らないでしょ。

《簡易融合》

各種「結界像」モンスターの同期です。

1000のライフコストと引き換えに、攻撃できずエンドフェイズに自壊するレベル5以下の融合モンスターを融合召喚扱いで特殊召喚します。

このデッキでは《音楽家の帝王》を出すためだけに採用されているので《簡素融合》でもいいのですが、こちらは効果モンスターも特殊召喚できるため、警戒して妨害札を使ってくれる相手が多いのが利点です。

妨害を受けても《セイクリッド・プレアデス》が出ないだけなので擦り傷で済みます。

制限カードでありサーチ手段も搭載していないため引けたら使うだけのカードですが、各種ドローソースによってそれなりの頻度で引き込むことができます。

《おろかな埋葬》

言わずと知れた制限カードの1枚です。

《地霊使いアウス》をわざわざ手札から場に出して墓地へ送るのは手間がかかるため、基本的にはこのカードで墓地へ送ることになります。

また《憑依連携》で蘇生させたいモンスターがいる場合にもこのカードで墓地へ落とせるため、状況に応じて落とすカードは決めましょう。

《精霊術の使い手》

「霊使い」「憑依装着」「憑依」魔法・罠カードを一括でサポートするカードです。

手札1枚を捨て、上述のいずれかのカードのうち1枚を手札に加えて1枚をセットします。

セットしたモンスターはそのターン反転召喚できず、罠カードもこのターンには発動できません。

そのため自分のターンで発動させた場合はモンスターを手札に加えつつ《憑依覚醒》をセットしてそのまま発動させる動きが多くなるでしょうか。

場所がバレるとはいえ罠カードをセットして次のターンに備えるのも悪くありません。

速攻魔法なので相手ターンにも使えますが、あまり使ったことはないですね。

まあ弱いカードではありませんが、特別強いとも感じないことと複数回発動させたい場面が少ないことから2枚の採用としました。

手札コストの捻出がそれなりに痛い点も評価を下げるポイントです。

《地霊術-「鉄」》

各属性に存在する霊術の地属性バージョンです。

地属性モンスターをリリースすることで、コストにしたモンスター以外のレベル4以下の地属性1体を蘇生させます。

あくまで基本戦術は《憑依装着-アウス》を強化して殴ることであり、わざわざをそれをリリースしてまで新たな《憑依装着-アウス》を出す必要性は薄いです。

そのため詰めの一手としての追撃やサクリファイス・エスケープとしての利用、サンドバッグ状態の《崔嵬の地霊使いアウス》を逃すといったことに使います。

コストのモンスターはレベルを問わないため、相手から奪ったモンスターを使ってもいいでしょう。

《憑依覚醒-デーモン・リーパー》でサーチできること、よく使うカードではないことからピン挿しです。

《憑依連携》

「霊使い」サポートに見せかけた《玄武の召喚士》を酷使するためのカードです。

1ターンに1度、手札・墓地の守備力1500の魔法使い族を攻撃表示か裏側守備表示で特殊召喚し自分フィールドの属性が2種類以上ならば追加で表側表示のカードを破壊できる効果と、墓地のこのカードを除外することで「憑依」永続魔法・罠カードを1枚表側表示で自分フィールドに置くことができる効果のいずれか1つを使えます。

このデッキに採用しているメインデッキの魔法使い族は全て守備力1500のため、魔法使い族ならばどれでも特殊召喚できます。

またエクストラデッキにも《音楽家の帝王》が存在し《簡易融合》で出したあちらを特殊召喚することもできます。

特殊召喚後にフィールドの属性が2種類以上存在する場合は追加で表側表示のカードを破壊できるため、そちらを狙ってあえて《地霊使いアウス》や《玄武の召喚士》を攻撃表示で特殊召喚してもいいでしょう。

バトルフェイズに《ジュラゲド》を特殊召喚することで追加効果の発動条件を満たせるので臨機応変に発動していきましょう。

後半の効果は墓地の「憑依」永続魔法・罠カードを再利用できる効果です。

相手の攻撃宣言に合わせて《憑依覚醒》や《憑依解放》を置くことで計算を狂わせることができるでしょう。

ただし1ターンの間ではいずれか片方しか発動できない点に注意しましょう。

《精霊術の使い手》でサーチ・セットができますが、手札からも特殊召喚できるため腐りにくいと考えフル投入しました。

貴重な除去手段でもありますからね。

《深淵のスタングレイ》

罠モンスターの1体です。

雷族・光属性・レベル5・攻撃力1900・守備力0のステータスとなり戦闘破壊耐性を持って特殊召喚できます。

それなりのステータスを持ちますが、特筆すべきは光属性のレベル5ということでしょう。

そう、《セイクリッド・プレアデス》のエクシーズ素材担当です。

なお罠モンスターは墓地では罠カードなので、墓地では属性を参照できません。

そのため効果で破壊されても《憑依解放》で魔法使い族をリクルートすることができないので注意しましょう。

戦闘破壊耐性を持ちますが効果破壊には弱いこともあり、なるべく自分のターンに出すことを意識すると《セイクリッド・プレアデス》に繋げやすいと思います。

《憑依解放》

実は「霊使い」「憑依装着」の初のサポートカードです。

「霊使い」モンスターへの戦闘破壊耐性の付与、「憑依装着」モンスターが攻撃するダメージ計算時のみ攻撃力が800アップする効果、自分フィールドのモンスターが破壊された場合にそのモンスターと元々の属性が異なる守備力1500の魔法使い族を攻撃表示か裏側守備表示でリクルートする効果を持ちます。

「霊使い」への戦闘破壊耐性の付与はシンプルながら強力な効果です。

「霊使い」リバースモンスターはフィールドに存在し続けなければコントロール奪取を維持できないため、攻撃されても戦闘破壊されずにコントロールを奪う動きができるこの効果との相性は抜群です。

その一方でリンクモンスターの「霊使い」は攻撃力が特別高いわけでもなく、守備表示にもできないためサンドバッグになり得ます。

状況によりその強さが変わるため、場合によっては「霊使い」リンクモンスターをリンク素材にして処理することも検討すべきでしょう。

「憑依装着」の攻撃時のみの強化は「憑依装着」をアタッカーとする場合非常に頼りになります。

単体で攻撃力2650まで到達し、アニメ主人公のエースモンスターの攻撃力である2500を超えることができます。

「霊使い」リンクモンスターには「憑依装着」モンスターとしても扱う効果外テキストがあるため、そちらもアタッカーに転用できます。

前半の効果と合わせて同攻撃力帯のモンスターとの相打ちを狙えますが、残念ながら元々の攻撃力が2650のモンスターは《スカルビショップ》しかいません。

また攻撃する時にしか攻撃力が上がらない点も欠点です。攻撃を受ける際には攻撃力1850のか弱い少女になってしまいます。

そしてこのカードの目玉となるリクルート効果ですがなんと破壊されたモンスターとは異なる属性のモンスターしかリクルートできません。

そのため属性統一するタイプの【霊使い】ではこの効果を使えません。

しかしこのデッキには複数の属性のモンスターを採用しており、相互にリクルートできるカードとなっています。

【霊使い】を組む場合の採用筆頭候補であり、強力なサポートカードであることは間違いありません。

しかしこのカードを前提としたデッキ構築を迫られるため、デッキ構築の自由度がやや下がります。

漠然と搭載して属性を統一するのもひとつの作戦ではありますが、やはりフルスペックを発揮できないのは元々パワーの高くないカードを使う上では大きな枷となるでしょう。

ただし《精霊術の使い手》でサーチやセットができるようになったこと、《憑依連携》で墓地へ送られても再発動が容易になったことから2枚採用しています。

このカードおよび《憑依覚醒》を採用したために、地属性統一ではなくあらゆる属性を使うデッキになりました(「春化精」が出るまで地属性サポートが貧弱だったのも要因の一つ)。

エクストラデッキ

《音楽家の帝王》

百合の間に挟まる男です。

特に効果を持たない融合モンスターですが、各種「憑依」カードに対応する守備力1500の魔法使い族であり効果モンスターではないことから《ダイガスタ・エメラル》の蘇生にも対応します。

基本的には《セイクリッド・プレアデス》のエクシーズ素材ですが、豊富な蘇生手段によりフィールドに戻りやすいため《憑依覚醒》を絡めたアタッカーとして運用することもあります。

あと攻撃力が100高ければ《憑依覚醒》のドロー効果も使えたんですけどね。

《覚醒の魔導剣士》

アニメ『遊戯王ARC-V』で主人公の榊遊矢が自力で生み出したシンクロモンスターです。

「魔術師」ペンデュラムモンスターを素材にシンクロ召喚された場合に墓地の魔法カードをサルベージできる効果と、いわゆる直火焼き効果を持ちます。

今回はペンデュラムモンスターそのものを採用していないため前半の効果は使えません。

相手の《竜脈の魔術師》を奪えた場合に発動機会が訪れるかどうかといったところでしょうか。

メインとなるのは後半の直火焼き効果です。

このカードの攻撃力分のダメージをそのまま通すに等しく、引導火力としては十分でしょう。

他のモンスターと属性が被りにくい点も良いですね。

《Emトラピーズ・マジシャン》の効果で2回攻撃を付与すればそのままフィニッシャーになり得ます。

《絶火の大賢者ゾロア》1枚からシンクロ召喚でき、《憑依装着-アウス》に使っていた強化カードがそのまま流用できるため、相手モンスターを戦闘破壊できれば大ダメージに繋がります。

ただし戦闘破壊できなければ意味がないため、壁モンスターには《憑依装着-アウス》やランク4を経由した《旋壊のヴェスペネイト》で対応し貫通ダメージを蓄積させるなど場面によって使い分けましょう。

《機装天使エンジネル》

守りに特化したエクシーズモンスターです。

フリーチェーンでエクシーズ素材を1つ使うことで、自分のモンスターを守備表示に変えそのターン中の破壊から守る効果を持ちます。

守備表示に変える必要があるためリンクモンスターは守れませんが、自身を対象とすることで2ターンを稼ぐことができます。

ランク3の汎用枠のため好きなカードに変えてもいいでしょう。

《幻影騎士団ブレイクソード》

言わずと知れた強力なランク3のエクシーズモンスターです。

エクシーズ素材を1つ使うことでお互いのフィールドのカードを破壊する効果と、エクシーズ召喚された自身が破壊された場合に墓地の同じレベルの「幻影騎士団」を2体レベルを1上げて蘇生させる効果を持ちます。

今回は「幻影騎士団」を採用していないため前半の効果のみ使います。

お互いのフィールドのカードを破壊する、とはつまり《憑依解放》のリクルート効果の発動条件を満たすということです。

このカード自身を破壊しても全ての魔法使い族をリクルートできますが、フィールドのモンスターの属性の種類を増やしたい場合は属性の被っているモンスターを破壊するのも手でしょう。

言ってみれば打点の低い《スクラップ・ドラゴン》なので、幅広い使い方ができるでしょう。

《結晶の魔女サンドリヨン》

「マギストス」モンスターであり《絶火の大賢者ゾロア》用の装備カードです。

エクシーズ素材を1つ使うことで「マギストス」モンスターをリクルートできる効果と、自身がモンスターに装備されている場合に相手フィールドの効果モンスターの効果をターン終了時まで無効にできる効果を持ちます。

「マギストス」モンスターのサーチができますが、このデッキの「マギストス」モンスターは《絶火の大賢者ゾロア》しかいません。

エクシーズ素材の関係もあり、エクシーズ召喚したことはありません。

《絶火の大賢者ゾロア》に装備されるためのカードです。

このカードが装備されていると相手フィールドのモンスター1体の効果をターン終了時まで無効にできます。

一見強そうな効果ですが、《絶火の大賢者ゾロア》を出し、自身を対象に取りこのカードを装備し、魔法使い族モンスターを特殊召喚してからようやくこの効果を使えます。

めちゃくちゃ遅いです。

しかしこれでも装備できる「マギストス」モンスターの中でもマシな部類なので我慢して使います。

《結晶の女神ニンアルル》

こちらも「マギストス」カードであり《絶火の大賢者ゾロア》のためのカードです。

エクシーズ素材を1つ使うことでレベル4以上の魔法使い族モンスターをサルベージする効果、このカードを装備したモンスターが2回攻撃できるようになる効果、装備カード状態の時に魔法&罠ゾーンの「マギストス」カードと相手の魔法・罠カードを選択して破壊できる効果を持ちます。

レベル4の魔法使い族モンスター2体で出せますが、このカード自体は岩石族です。

サルベージ効果自体は悪くありませんが、《ダイガスタ・エメラル》の方がより多くのカードを回収できるので重宝します。

まあそもそもエクシーズ召喚自体しませんが。

2回攻撃を得る効果も飾りです。

《絶火の大賢者ゾロア》で攻撃する場面はほぼありません。

本命は自分の「マギストス」魔法・罠カードと相手の魔法・罠カードを破壊する効果でしょう。

《結晶の魔女サンドリヨン》と同様に発動自体は非常に遅いため召喚反応型の罠カードは既に使われているでしょう。

またフリーチェーンのカードもチェーンする形で使われてしまうので、メインの標的は攻撃反応型の伏せカードでしょう。

厄介な効果を持つフィールド魔法や永続カードを処理してもいいです。

《絶火の大賢者ゾロア》は「マギストス」カードを装備できれば何でも良く、装備後のカードは適当な手段で処理することになります。

このカードは自力で除去カードへと変貌するため、装備できる「マギストス」モンスターの中で最も有能だと考えています。

《ダイガスタ・エメラル》

いつものファンデッキのお供の兄ちゃんです。

エクシーズ素材を1つ使うことで、墓地のモンスター3枚をデッキに戻して1枚ドローする効果か、墓地の効果を持たないモンスター1体を完全蘇生させる効果から片方を選択して発動できます。

大抵の場面では前者の効果を選択するでしょう。

リソースを回復しながら手札が増えるため純粋に使いやすく強い効果です。

墓地へ送られている「マギストス」モンスターや《ジュラゲド》を戻しつつドローに変換しましょう。

1枚引いただけで相手の攻撃力を越えられる場面もあるのでお祈りは大事です。

しかしこのデッキでは後者の効果も発動を視野に入れましょう。

蘇生先は《音楽家の帝王》しかいませんが、この効果であちらを蘇生させるとフィールドのモンスターの属性は2種類になり《憑依覚醒》による強化値が600となります。

《セイクリッド・プレアデス》のエクシーズ召喚にも繋がるので、存在は忘れないようにしましょう。

《ガガガザムライ》

アニメ『遊戯王ZEXAL』のラストデュエルで突然現れた新たな「ガガガ」エクシーズモンスターです。

エクシーズ素材を1つ使うことで自分の「ガガガ」モンスター1体に2回攻撃を付与する効果と、他のモンスターが攻撃対象になった時にこのカードを守備表示に変え攻撃対象をこのカードに移し替えてダメージ計算を行う効果を持ちます。

基本となるのは前半の効果です。

自身も対象にできるため、そのまま直接攻撃できれば3800ものダメージを稼ぐことができます。

《憑依覚醒》で攻撃力が上がれば上がるほどその脅威度も増すため、なるべく多くのモンスターを揃えて攻撃に転じましょう。

またあまり使われることは多くないですが仲間の身代わりになる効果もあります。

守備表示になってしまうため高い攻撃力で迎撃することはできませんが、《憑依解放》がある時の「霊使い」をサンドバッグにせずに済みます。

攻めも守りもできる優秀な汎用ランク4ですが、あくまで自由枠なので使いたいカードがあれば入れ替えてください。

《Emトラピーズ・マジシャン》

アニメ『遊戯王ARC-V』でデニス・マックフィールドが操る彼のエースモンスターです。

自身の攻撃力以下のダメージをシャットアウトする効果、お互いのメインフェイズ1にエクシーズ素材を1つ使うことで自身以外の攻撃表示モンスターに2回攻撃を付与する代わりにバトルフェイズ終了時に自壊させる効果、相手によって破壊され墓地へ送られた場合に「Em」モンスター1体をサーチできる効果を持ちます。

永続効果の消失は戦闘破壊の確定したタイミング、つまりダメージ計算後なので、攻撃力5000以下のモンスターとの戦闘によるダメージは受けません。

無論、他のモンスターの戦闘でもダメージを受けず、効果によるダメージも無くすことができるのでライフポイントが少ない状況でも多少の無理が効くようになるでしょう。

《憑依覚醒》などで攻撃力が上がっていればその分だけ受けないダメージの範囲も広げることができます。

メインとなるのはあらゆるモンスターに2回攻撃を付与する効果でしょうか。

自身にはかけられませんが、他のモンスターであれば対象を取れれば誰でも2回攻撃ができます。

その代償としてバトルフェイズ終了時に破壊されてしまうため、破壊されてもいいモンスターや破壊耐性を持つモンスターに使いましょう。

《憑依覚醒》が存在する時に「憑依装着」モンスターに使うと破壊されずに連続攻撃が仕掛けられるので相性が良いですね。

《憑依覚醒》が無くとも《地霊術-「鉄」》で逃がして他のモンスターを蘇生させるなどテクニカルな動きができるでしょう。

相手のモンスターにもかけられるので、この効果で破壊するのもアリです。

そして相手によって破壊されると「Em」モンスターをサーチできます。

あらゆるダメージを1回潰せる《Emダメージ・ジャグラー》がサーチの筆頭候補ですが、「Em」そのものが他に採用されていないため意味の無い効果となっています。

エクシーズ素材に縛りこそありますが、このデッキではクリアしやすく、総じて強力なカードと言えるでしょう。

このカード自身も魔法使い族であるため各種サポートを受けられます。

必須とまでは言いませんが、高頻度で出すであろうモンスターなので採用しておくと便利です。

《旋壊のヴェスペネイト》

ランク4版の《迅雷の騎士ガイアドラグーン》です。

ランク4モンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できる代わりにそのターンこのカード自体がエクシーズ召喚の素材にできない効果外テキスト、貫通能力、エクシーズ召喚されたこのカードが相手によって破壊された場合に墓地のレベル5以下のモンスターを蘇生できる効果を持ちます。

適当なランク4の上に重ねられるため、効果を使った《ダイガスタ・エメラル》などを放置するよりはこのカードを乗せた方が後から受けるダメージを減らせるでしょう。

ただしこのカードは地属性であり《憑依装着-アウス》と属性が被るため《憑依覚醒》による攻撃力の増加量が減る可能性があります。

状況に合わせてエクシーズ召喚しましょう。

貫通能力はシンプルながら優秀な効果ですね。

《憑依装着-アウス》も貫通能力を得られますが、あちらに頼り切りだと全て使い切った後が困るので適当なランク4から出せる貫通能力持ちは偉いです。

そして相手によって破壊されるとレベル5以下のモンスターを蘇生できます。

《憑依覚醒-デーモン・リーパー》も蘇生することができあちらの効果を再利用できる他、《憑依解放》があれば《地霊使いアウス》を盾にすることもできます。

自爆特攻でも蘇生できるため、その場合は《ジュラゲド》を蘇生させ味方を強化させるのもアリでしょう。

攻撃力2500というのもあり詰めのモンスターとして優秀なカードです。

適当に使っても強いですが、要所で出すことで相手の除去札を吐かせる使い方をした方がより確実な勝利に近付けるでしょう。

《セイクリッド・プレアデス》

7期に登場したシンプルつよつよカードです。

光属性レベル5×2でエクシーズ召喚でき、フリーチェーンでエクシーズ素材を1つ使うことでフィールドのカードを1枚バウンスします。

効果は非常にシンプルであり、フィールドのカード1枚を手札に戻すだけです。

1ターンに1度しか使用できない永続系カードや起動効果を持つ起点となるモンスターやエクストラデッキのモンスターをバウンスすることでそのターンを潰すことができるでしょう。

しかしあくまで手札に戻すだけであるため、デュエルの最序盤よりは中盤以降のカードを消費した状態で出した方が相手に与えるプレッシャーが大きくなります。

その召喚条件には光属性のレベル5モンスター2体を要求してきます。

このデッキにその条件を満たせるモンスターは《D・D・M》と《音楽家の帝王》、罠モンスターの《深淵のスタングレイ》がそれぞれ1枚ずつ採用されているのみとなっています。

これらのうち2枚がフィールドに揃ったらやっと出せる影の切り札的なカードです。

《憑依装着-アウス》とは属性が異なるため《憑依覚醒》の恩恵を受けられ、より高い攻撃力を叩き出すことができます。

強いカードだし使いたいから出せるギミックをわざわざ用意した、というのが正しいですかね。

あまり無理なく上記カードを採用できるデッキを考えた結果、光属性以外の霊使いが適当であり、属性そのものの特徴が薄い【地霊使いアウス】が最有力だったという感じです。

他にもレベル5の光属性モンスター2体を揃えられるようなデッキであればこのカードを出すギミックをねじ込むことがあるくらいには頼れるカードです。

《崔嵬の地霊使いアウス》

リンクモンスターになった《地霊使いアウス》です。

ルール上「憑依装着」カードとしても扱う効果外テキスト、相手の墓地の地属性モンスターを自身のリンク先に蘇生できる効果、リンク召喚された自身が相手によって破壊された場合に守備力1500以下の地属性モンスターをサーチできる効果を持ちます。

「憑依装着」としても扱うため、《憑依解放》の効果の恩恵を全て受けることができます。

戦闘破壊されず、攻撃する際は攻撃力2650となる優秀なアタッカー兼壁役ですが、守備表示にできないためサンドバッグにされる危険性も孕んでいます。

相手の墓地の地属性モンスターを蘇生できる効果は完全蘇生でありその効果まで利用することができます。

地属性のカードの種類は闇属性と並び非常に多く、何も考えていなくても《増殖するG》が相手のデッキに入っていることがあるため発動機会はそれなりにあるでしょう。

少なくとも《蒼翠の風霊使いウィン》よりは発動機会に恵まれるはずです。

そして相手によって破壊されると守備力1500以下の地属性モンスターをサーチできます。

このデッキの地属性モンスターは全てサーチできますが、その筆頭候補は《クレーンクレーン》でしょう。

ただし《憑依解放》《憑依覚醒》の両方がフィールドにある場合は相手によって破壊してもらう術が無くなるため、あまり頼りきりにならない方がいいです。

筆者の趣味個人的なこだわりにより2枚は採用していたのですが、思った以上に他に入れたいカードがなかったためエクストラデッキを埋めるために3枚積むことにしました。

《デコード・トーカー・エクステンド》

より攻撃的な効果となった《デコード・トーカー》です。

フィールドにいる間《デコード・トーカー》として扱う効果、攻撃力がリンク先のモンスターの数×500アップする効果、自分のバトルフェイズ中にリンク先のモンスターが戦闘破壊されるか墓地へ送られた場合そのバトルフェイズ中に2回攻撃できるようになる効果を持ちます。

カード名が変わる効果はこのデッキでは関係ありません。

そもそも関係あるのは《デコード・エンド》の効果を受けられるかどうかだけですからね。

本家の《デコード・トーカー》と同様に攻撃力がリンク先のモンスター1体につき500アップします。

単体での最大攻撃力は3800ですが《憑依覚醒》による全体強化もあるため4000を超える攻撃力にもなれるでしょう。

ただしこのカードを出した場合相手はリンク先にモンスターを置きたがらないため、早期の決着を心がけるか相手のモンスターに依存しないことを考えましょう。

そしてバトルフェイズ中にリンク先のモンスターがいなくなると2回攻撃を得られます。

リンク先のモンスターを戦闘破壊してもいいのですが墓地へ送られるだけでも2回攻撃を得られるのは大きなポイントです。

つまり《ジュラゲド》をリリースするだけで2回攻撃を得られます。

リンク先のモンスターが減りますが、《ジュラゲド》の効果での強化があるため実際には500ほど攻撃力が上がっています。

同じ闇属性であるため《憑依覚醒》があっても無くてもその強化幅に影響が無い点も大きいですね。

このカード自体が《デコード・トーカー》と同じく効果モンスター2体以上によるリンク召喚で出せるため、《崔嵬の地霊使いアウス》で相手の効果モンスターを奪えればそのままリンク召喚できます。

つまり実質《クレーンクレーン》1枚からリンク召喚できるため、見た目ほど重いカードではありません。

ただし最大限に効果を活かすためにはある程度モンスターが展開できなければいけないため、使いどころはよく考えましょう。

相手のライフポイントを刈り取ってくれる切り札的なカードです。

サイバース族であるため《ヒュグロの魔導書》の恩恵は受けられませんが、特に何もせずともモンスターを展開するだけで高い攻撃力が得られるので雑にゲームを終わらせてくれます。

最後に

以上が画像の《地霊媒師アウス》が登場するより前に組んだ【地霊使いアウス】です。

全てマスターデュエルで実装しているカードのため、身内でのカジュアル戦ならば使えると思います。

現在は《地霊媒師アウス》も組み込んだ【地霊使いアウス】の構築を考えていますが、地属性で統一する強みがわからず困っています。

こんな構築どう?という意見があれば是非コメントしてください。

また、他の「霊使い」の構築も考えています。

メインとなる「霊使い」が目立つように構築するのって結構難しいんですよね。

皆さんも自分の推しとなる「霊使い」をメインに据えたデッキを組んでみてはいかがでしょうか?

今回もおまけに不採用カードについて書いておくので暇な人は読んでみてください。

それでは、良いデュエルライフを!

おまけ(不採用カード)

《荒ぶるアウス》

いわゆる「大人形態」と呼ばれる姿です。

他の地属性モンスターをリリースすることで手札から地属性モンスターを特殊召喚できます。

「羊トークン」や「カバートークン」など雑に展開できるモンスタートークンには地属性のものが多いため、構築を意識すればリリースするモンスターには困らないでしょう。

問題はこのカードの効果で特殊召喚したい大型モンスターがほとんどいないことです。

《E-HERO マリシャス・エッジ》や《地球巨人 ガイア・プレート》など使いやすい大型モンスターはいますが、それぞれリリース軽減効果や特殊召喚効果を内蔵しているためわざわざこのカードを使う理由が薄いです。

下級モンスターも出せますが、それならば素直に召喚すればいいのでこのカードを使う理由に欠けます。

このカードがフィールドから離れると特殊召喚したモンスターも破壊されてしまう点も難点であり、使う理由が見出せなかったため不採用としました。

「霊使い」でも「憑依装着」でもないため受けられるサポートも少なかったことも向かい風でした。

《デーモン・イーター》

使い魔シリーズの中でも古株の1枚です。

同名カードが1枚しか存在できない効果、魔法使い族が存在する場合に手札から特殊召喚できる効果、相手のエンドフェイズ時に自分の表側表示のモンスターを破壊することで自己再生できる効果を持ちます。

このデッキには魔法使い族がそれなりに採用されているため特殊召喚自体は容易です。

そのままランク4のエクシーズまで繋げることができますが、獣族であるため《Emトラピーズ・マジシャン》などの縛りのあるエクシーズモンスターは出せません。

地属性縛りであれば《憑依装着-アウス》と共にクリアできましたが、その縛りがあるのは《妖精王 アルヴェルド》のみであり、効果も種族も特筆して欲しいものではなかったため纏めて不採用としました。

よって《妖精王 アルヴェルド》は画像すら無しです。

自己再生する効果は各種使い魔の中でも汎用性が高い方の効果であり、他の使い魔との差別化を図る上で重要な効果です。

しかしその発動は相手のエンドフェイズ時と遅く、表側表示のモンスターを破壊しなければなりません。

《憑依解放》とのコンボが真っ先に考えられますが、特別破壊したいモンスターもリクルートしたいモンスターもいません。

特に前者は非常に困った問題で、そのまま使うと単なる1:1交換にしかならないのです。

また蘇生後のこのカードの扱いにも困りました。

以上の点を鑑みた結果、不採用ということになりました。

《憑依解放》を中心とし多くの破壊をトリガーとするカードを採用する構築であれば採用していたでしょう。

適材適所ってやつです。

《教導の聖女エクレシア》

《教導の鉄槌テオ》と同様に守備力1500の魔法使い族である「ドラグマ」モンスターです。

《教導の鉄槌テオ》とは特殊召喚条件と戦闘破壊耐性が共通していますが、攻撃力が異なりもう1つの効果も違うものになっています。

具体的には、あちらはステータス変動なのに対してこちらは「ドラグマ」カードのサーチであるということです。

確かにこちらを含むいくつかの「ドラグマ」カードを採用することで、戦線の安定性と状況への対応力は間違いなく高まります。

しかしそれでは事実上【ドラグマ】であり、【地霊使いアウス】と筆者は認められませんでした。

かつては自分のカードの破壊を得意とする「スクラップ」との混成デッキや、同じ地属性であり戦闘も強い「化石」との混成デッキも考えました。

しかしいずれもそれぞれのテーマの主張が激しく、《地霊使いアウス》を入れただけのテーマデッキ、という表現を否定できませんでした。

そのため「ドラグマ」カードによる補強ができるこのカードも不採用としました。

《教導の鉄槌テオ》は「ドラグマ」カードではあっても「ドラグマ」カードに関連する効果を持たないためテーマとしての主張が弱く、相手モンスターの弱体化が《憑依装着-アウス》の戦闘に対する直接的な支援となることから採用しました。

《マスマティシャン》

9期の初期からあらゆるデッキを支えてきたスーパーお爺ちゃんです。

アニメ『遊戯王GX』で三沢大地が使用したカードとしても有名ですね。え?そんなキャラ知らない?あの頃の三沢は輝いていただろ!

召喚に成功した時にレベル4以下のモンスターを墓地へ送れる効果と、自身が戦闘破壊され墓地へ送られた時に1枚ドローできる効果を持ちます。

《地霊使いアウス》と同じ地属性魔法使い族であり召喚権だけで《地霊使いアウス》を墓地へ送れることから当初は採用していました。

しかし次第に

・他のカードと召喚権を食い合う

・召喚して放置するには心許ないステータス

・ドロー効果が戦闘破壊にしか対応していない

といった弱い部分が露呈してきました。

特に召喚権は《地霊使いアウス》《憑依装着-アウス》《クレーンクレーン》などで使うため手札で渋滞を起こしてしまう欠点が大きすぎました。

加えて地属性であったことが災いし、《憑依解放》によって《地霊使いアウス》をリクルートできませんでした。

《トランスターン》で《憑依装着-アウス》を出すことも考えましたが、あえてこのカードを使う意義を見出せず結果不採用となりました。

カジュアルでもそれなりに高速化した現代遊戯王でこのカードを棒立ちにしたままターンを返すのは流石に厳しいものがあるでしょう。

素直に《ライトロード・アーチャー フェリス》などと組ませた方が賢明です。

《ハーピィの羽根帚》

なんで入ってないんですかね?

ずっと入ってると思ってました。謎です。

皆さんは是非入れてください。

ビートダウン系のデッキで入れない理由がほぼ無いので入れましょう。

《月の書》

現代でも強力なお手軽汎用カードです。

《地霊使いアウス》を寝かせて起こして効果を使う、相手モンスターに使用して《憑依装着-アウス》による貫通ダメージを狙う、そもそも相手の展開の妨害に使うなどあらゆる使い道を考えられるカードです。

基本的に「霊使い」とは相性が良いのですが、フィールドにポン起きされる地属性は意外と多くありません。

それよりはささっと殴り倒して《崔嵬の地霊使いアウス》で蘇生させた方が手っ取り早いです。

デュエルを支配するモンスターの大半は光属性か闇属性です。

制圧要員の少ない地属性は素材やコストとして使われ墓地へ送られることの方が多いです。

そのため最初から《地霊使いアウス》の効果の利用は諦め、《憑依装着-アウス》による純粋なビートダウンで勝つことにしたのです。

リンクモンスターに効かない点も向かい風であり、色々考えた結果不採用になりました。

似たような効果で小回りも効く《ゲーテの魔導書》の採用も考えましたが、《魔導書院ラメイソン》のコストを消費することと墓地の肥えていない序盤で役に立たないことから同じく不採用としました。

《銀嶺の巨神》

地属性レベル3モンスター2体で出せるエクシーズモンスターです。

エクシーズ素材を1つ使うことで相手のセットされた魔法・罠カードの発動を自身が存在する限り封じる効果と、エクシーズ素材を持った状態で相手モンスターを戦闘破壊した場合に墓地の地属性モンスターを蘇生できる効果を持ちます。

相手の伏せカードを封じる効果は強そうですが、この効果に対してチェーンできるという欠点があり、お手軽封印カードではありません。

最大2回発動できますが、後半の効果が使えなくなるため実質的には1回きりの効果でしょう。

後半の効果は戦闘破壊をトリガーとした地属性モンスターの蘇生です。

このステータスでモンスターを戦闘破壊するのは少々難しいです。なんとかやれなくもないですが、流石に手厚い補助が必要でしょう。

蘇生する地属性モンスターにはレベルの制限が無いため高レベルのモンスターやエクシーズモンスターも蘇生できますが、守備表示での蘇生であるためリンクモンスターを蘇生させたり蘇生させたモンスターを戦闘に参加させるといったことはできません。

《クレーンクレーン》から出せるモンスターであり地属性縛りがあることから【地霊使いアウス】の特徴とすることもできましたが、やはり効果が厳しすぎます。

せめて魔法使い族ならば《ヒュグロの魔導書》を共有できたので考えたのですが、岩石族では難しいです。

もしこのカードを採用していたならば、《月の書》も併せて採用していたでしょう。

どうせならなるべく優先的に出して活かしていきたいですからね。

不採用にしたので関係ない話ではありますが。

決闘者の数だけデッキの可能性は広がります。

筆者が採用しなかったカードにも可能性を見出し、皆さんだけのオリジナルのデッキを是非組み上げてください。

数多の変t……奇抜なデッキが世に放たれるのを楽しみにしています。