R5年度航空大学校受験記録(英語編)

今回は、航空大学校の英語試験の概要と、僕が英語試験を突破した際の勉強法について話していこうと思います。

この記事は1次試験の英語編です。その他の記事については以下のリンクから飛んでください。

追記:この記事はR5年度の受験記録であり、情報が古くなっている可能性があります。あくまで過去の記録としてご覧ください。参考にするかどうかは自己責任でお願いします。

総合Part1編

総合Part2編

2次試験編

3次試験編

その他編

航大受験前の状態

僕は、某私立大学に通う文系学生です。

大学受験に失敗し、1浪して今の大学に入学しました。元々国立大学志望だったのですが、数学がとても苦手で、センター試験で文系科目ができたことが幸いして今の大学に進学しました。

航大を受験しようと考えたのは大学1年の冬です。数学と物理の勉強が不安だったこともあり、*パイロット予備校(パイ予備)に入りながら勉強を進めました。

1回目の受験では主に数学と物理の勉強が足りず、1次試験で不合格となりました。その後勉強しなおし、2回目の受験で見事に合格することができました。

*現在パイ予備は航大受験ゼミナール(航ゼミ)になっています。

英語については、幼少期にECCに通っていたこともあり、今でも好きな科目の1つです。予備校で徹底的に勉強し直したこともあり、センター試験では筆記で178/200点、リスニングで42/50点を取りました。また、大学入学後に英検準1級・TOEIC(IPテスト)810点も取得しました。そのため、結論としてはある程度得意な科目といえると思います。

英語試験の概要

航大の英語は筆記(80点)とリスニング(20点)に分かれます。

まず、筆記は3つのパートに分かれており、

・Part1は短文の中の空欄に当てはまる語句を4つの選択肢から選ぶ方式

・Part2は長文の中の空欄に当てはまる語句を4つの選択肢から選ぶ方式

・Part3は長文の中の文章を和訳する方式

となっています。

また、リスニングについては2つのパートに分かれており、

・Part1(No.1〜No.10)は1つの文につき1つの回答を選ぶ方式

・Part2(No.11〜No.20)は1つの文につき2つの回答を選ぶ方式

となっています。

上のリンクから実際の試験問題を見ることができますので、雰囲気をつかんでみてください。

また、募集要項を見ると、求められる技能が次のように書かれています。

英語:読解、語彙、熟語、リスニングについて行います。

以上より、航大の英語試験では、Part1,2では語彙と文法が、Part3では和訳力が求められます。また、リスニングは幅広く、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、どのように)の質問を聞かれます。

突破のための勉強法

それでは、実際に僕がどんな勉強をしたかを紹介していきます。求められる技能に沿って解説したいと思います。

語彙

主に「単語・熟語」の対策です。僕は以下の2冊を使用しました。

まず、1年目は(予備校で使用していたこともあり)システム英単語を継続して使用していました。ただ、同じ英単語帳を継続して使っていたため飽きがきてしまったこと、また内容が僕に合わなかったこともあり、不合格後に新しく単語帳を書い直しました。

2年目に使った本が、「鉄壁」です。この本のいいところは

・確認テストが各セクションごとに設置されている(合格点も設定されている)

・単語だけでなく、熟語も網羅されている

・収録単語が多い

ことです。そのため、「1セクションで単語を覚え、単語テストを受験し、合格点以上だったら(少しわからない単語があっても)次に進む」というサイクルが確立できたことが、自分にとって相性がよかったと感じています。また、単語数が多い、かつ熟語も搭載されているため、単語・熟語双方の勉強が1冊で完結できるのもメリットです。

(とはいえ、単語帳は人それぞれだと思うので、自分の相性に合ったものを使うのが一番だと思います。)

また、単語帳は4ヶ月で2周をまわしました。しかし、確認テストで不合格だったセクションはもう一度読み直したり、苦手な熟語パートについては平均5周ほど回したので、実際はもっと多くの時間を費やしていたと思います。

文法

1年目については過去問中心の勉強をしていたため、文法を全くやっていませんでした。しかし不合格となったことで勉強法を見直しました。

過去問を見ればわかる通り、試験問題のうちPart1は(ほぼ)語彙と文法の問題で、Part2も語彙・文法問題と文章理解問題の構成になっています。つまりそれは、「文法ができない=不合格を意味する」ということです。

そこで、以下の本を購入し、ほとんど毎日目を通しました。

この本は、僕が予備校時代に私大(早慶クラス)英語担当の先生にオススメされて買った本です。内容としては、高校で習う超基本事項から難関私大クラスまでの幅広いレベルで、文法・熟語・イディオムなどが入っています。

文法にレベルが1から10まであると仮定すると、航大の試験はPart1の10問の中で、必ず1〜10のレベルを均等に出してくる印象です。なので、この参考書を完璧にすることで、試験でも満点が取れると考えて勉強を進めました。実際に1次試験を突破できたことからも、この勉強法は間違っていなかったと思います。

また、R5の試験では「二兎を追うものは一兎をも得ず」といったことわざも出題されていたため、そういった言いかえの表現なども見ておいた方がいいかもしれません。

(参考までに、ネットで見つけた言いかえのリンクを貼っておきます)

和訳

大前提として、「単語・熟語がわからないと和訳はできない」ということを伝えたいと思います。どんなに文の構造が分かったとしても、内容がとんちんかんだったら点数は入りません。僕は基準として、「英文1行で分からない単語は1つまで」をあげています。この考え方は、和訳だけでなく、どんな英語学習においても根幹をなすと思っています。その意味でも、上にあげた2冊の参考書を完璧に覚えつつ、和訳にも取り組むという意識で勉強を進めるのが大事だと思います。

話を戻します。僕が和訳で使っていたのは、「構造分析」という手法です。これも予備校時代に英語の先生から教わった手法で、具体的には以下の方法で分析をしていきます。

英文を品詞分解する

和訳する

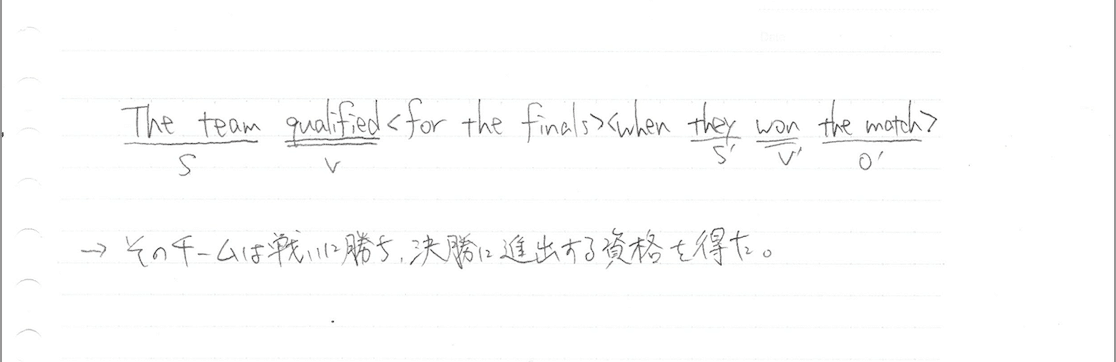

文字にすると簡単そうに見えますが、実際どうやるのか分からないと思います。そこで、R4のPart1の問5の文"The team qualified for the finals when they won the match."を使って、実際に方法を解説したいと思います。

まず、文を品詞分解します。その際、主語であればS、動詞であればVなどの記号を振ります。また、名詞節や形容詞節、副詞節のような節は括弧でくくります。この時に節ごとに括弧の形を変えます。僕であれば名詞節は[]、形容詞節は()、副詞節は〈〉のようにしていました。

その後、日本語と同じ語順で和訳をします。ただし、ここで単語の意味が分からないと完全に詰みです。例えばqualifyが「資格を得る」という意味の動詞であると分からないと、そもそも何を言っているのかがわからないため、そこには注意してください。

参考書については、予備校で和訳のメソッドを叩き込まれていたこともあり、僕はあまり使いませんでした。その代わり、航大の過去問の傍線部以外の部分を1文ずつ丁寧に和訳しました。これでかなり力がついたと思っています(過去問の入手方法についてはまた別の記事で解説します)。

とはいえ、何をやればいいか分からない方もいると思うので、僕が先輩にオススメされた英文和訳の参考書のリンクを貼っておきます。

補足:航大の長文問題は著作権の問題で学校側の過去問では見ることができませんが、こちらのnoteから出展元を見ることができます。参考にしてみてください。

リスニング

まず、僕が行った勉強法についてです。

僕は毎日寝る前に、「CNN10」という10分番組をYoutubeで見ていました。これは米大手放送局のCNNが出している番組で、アメリカの小〜中学生向けに世界のニュースを簡単かつ聞き取りやすい英語で解説してくれるものです。これを聞くことで総合Part2の時事問題対策にもなりますし、何より10分という短い時間なので何度でも聞き直すことができます。また、スクリプトもホームページで公開してくれているので、分からない単語があればそこで調べることができます。「毎日の耳慣れをこれで行い、航大模試で実践する」という勉強サイクルをこなしていました。

次に、僕がやっておいたらよかったなと思う勉強を紹介します。

それは、「センター試験の過去問をやる」ことです。

僕はパイロット予備校(現航大受験ゼミナール)に入っていました。その際、リスニングの勉強法として言われたのが、「英検準1級のリスニングを練習するように」ということでした。

結論から言うと、これはあまり役に立たなかったなと思います。正直な所、航大のリスニングは英検準1級ほど難しくありません。僕の記憶の範囲内ですが、むしろセンター試験のリスニングの問題に近かったと記憶しています。

これから航大受験をする人の多くは、共通テストを受けて大学受験を突破した人で、「センター試験って何?」状態の人がかなり多いと思います。なので、まずは軽くセンター試験のリスニングの概要を説明します。

リスニングは25問(50点満点)で、第1問〜第4問までのセクションに分かれています。難易度はそんなに高くなく、十分に50点満点が狙えるレベルです。

このうち、問題形式としては「それぞれの問いについて対話を聞き、答えとして最も適切なものを選びなさい」という第1問・第3問A、「それぞれの問いについて対話を聞き、最後の相手の発言に対する応答として最も適切なものを選びなさい」という第2問が、航大リスニングの出題形式に一番近いと思います。

(ただし、航大のリスニングは選択肢に答えだけが印刷され、問題文は会話の後に流れるので、注意が必要です。)

なので、「センター試験の過去問をこなす」ことも、リスニング対策としてはとても有効な勉強だと思います。先ほど貼ったリンクでも2006年〜19年までのリスニングができますし、赤本を買って紙ベースで練習するのもいいです。航大のリスニングはメモをとってもいいので、自分の記憶力がよくなる方法を色々と試してみてください(ちなみに僕もメモは取る派です)。

そして、実際の問題形式に慣れるのであれば、パイ予備主催の航大模試や、ネバギバ航大模試などを受けてみるのもいいかもしれません。これについてはまた別の記事で解説しようと思います。

パイ予備のテキストについて

前提として、現在パイ予備は航ゼミと名前を変え、指導体制を一新しています。そのため、ここではあくまで以前のパイ予備の指導がどうだったか、という観点からお話ししたいと思います。

パイ予備に入会手続きをすると、大量のテキストが家に送られてきます。このうち英語については、「文法などの基礎テキスト1冊、リスニングテキスト1冊、過去問10年分」が送られ、あとはテキストに沿って自分で勉強する、という形式でした。

結論を言うと、過去問以外のテキストはあまり役に立ちませんでした。

パイ予備の英語テキストのデメリットとして、「演習問題が圧倒的に少ない」ことがあげられます。僕の状態としては基礎はある程度抑えており、演習問題をこなすことで経験値を上げることが必要だったため、基礎テキストはほとんど使いませんでした。また、リスニングについてはHP上のマイページから音声を聞くのですが、練習用音声が割れており聞き取りづらい、また問題が1年分しかなく反復練習ができない、といった難点がありました。一方過去問については、問題と解説が同封されており、出題の傾向を知るという意味ではかなり使い勝手はよかったと思います。

なので、(あくまでパイ予備時代の指導方法でいうと)英語に関しては入会の必要はなかったかな、と思います。過去問は「パイロット問題集」を買うことで自分で集められるため、過去問のみを求めて入会するのはコスパが悪すぎると思います。実際、僕も2年目は過去問以外ほぼテキストは使わず、上にあげた参考書を自分で買って勉強をし、1次試験を突破しました。

航ゼミと名前を変えてからは色々と学習方法も変わっているようなので、指導内容が気になる方は直接お問い合わせしてみることをオススメします。

最後に

ここで、僕の1年目の不合格の原因を共有したいと思います。

航大受験を始めるにあたり、僕はまず「どんな勉強を、どのくらいすればいいか」が分かっていませんでした。そして、パイ予備のテキストに沿って勉強計画を立てた結果、「過去問を完璧に解く」ことを目指して勉強していました。毎日最低2年分の過去問を解き、和訳も傍線部以外の箇所を何度も自分で訳しました。

結論を言うと、この方法は間違っていました。

特に、語彙・文法に関しては、「過去問を解けるようになる」=「英語力がつく」ことではない、ということが分かりました。10年分の過去問で出た部分以外にも、覚えるべき語彙・文法項目は山のようにあります。

まさに「木をみて森を見ず」状態に陥っていたのが1年目でした。

そのため、2年目は勉強法を一新し、「とにかく基礎固めをする」ことを目標としました。そしてその中で、予備校時代に先生に勧められた参考書をコツコツこなし、じっくりと基礎を固めてから過去問に取り組みました。2年目に過去問を解き始めたのは試験の1ヶ月前でしたが、基礎固めが十分にできていたため、正答率は1年目よりも上昇していました。

この勉強法の見直しが、1次試験突破に繋がったと思っています。

ただ闇雲にテキストを買い、片っ端から勉強を進めるよりも、「どんな勉強を、どれぐらいやればいいのか」を見極めてから勉強を始める。

これを徹底することで、僕が1年目に不合格になったようなことは起こらないと思います。

ぜひ、この記事を参考に英語試験を突破してほしいと思います。