パンツパターンのアプローチ

随分とご無沙汰の投稿となります。

オンラインパタンメイキングレッスンStudio di Felice主宰の坂元です。

ありがたい事にレッスンをご予約頂く事も増え、今年は「弥生会」様より6・7月度例会の講師としてお招き頂き、両日共90名を超す皆さんと対面でお話をさせて頂きました。

7月度の例会では「ボトム・パンツ」をテーマにいたしました。

今回はこのnoteで初めてStudio di Feliceの「パンツパターン」のアプローチに少し触れて見たいと思います。

【お知らせ】

今年お招き頂きました「弥生会」様7月度例会でのテーマ。

そして、先日のStudio di Feliceオリジナルテキスト

「バストダーツをアームホールに逃す操作方法〜身頃続きの袖へのプロローグ〜」

「身頃続きの袖へのアプローチ」

受付の際にリクエストを頂きました

「ボトム・パンツ基礎」総ページ83p¥22,000-(税込)テキストの再販を

Studio di Feliceホームページより11月28日(木)〜12月17日(火)で受付を致します。

テキストは12月28日(土)にメールにてギガファイル便のダウンロード用URLをお送りいたします。

弥生会様の例会ではお時間の都合から一部しかお伝えする事ができませんでしたが、その完全版となります。

また、レッスンご受講、既にテキストをご購入頂きました皆様から

「パンツパターンの各所バランスを上手く取れるようになりました」

「パターン対応が楽になりました」

「納品したお客さまから前よりも履きやすくなったと仰って頂きました!」

「オーダーのお客様にでピッタリのパンツが出来て喜んで頂きました!」

等と嬉しいご感想を頂いています。

詳しくは追ってホームページでご案内致します。

https://studio-di-felice.com/

パンツパターンの苦手意識を無くしたい!

もっとパターンを楽しみたい!

そんな皆さんは是非この機会にお申し込みください。

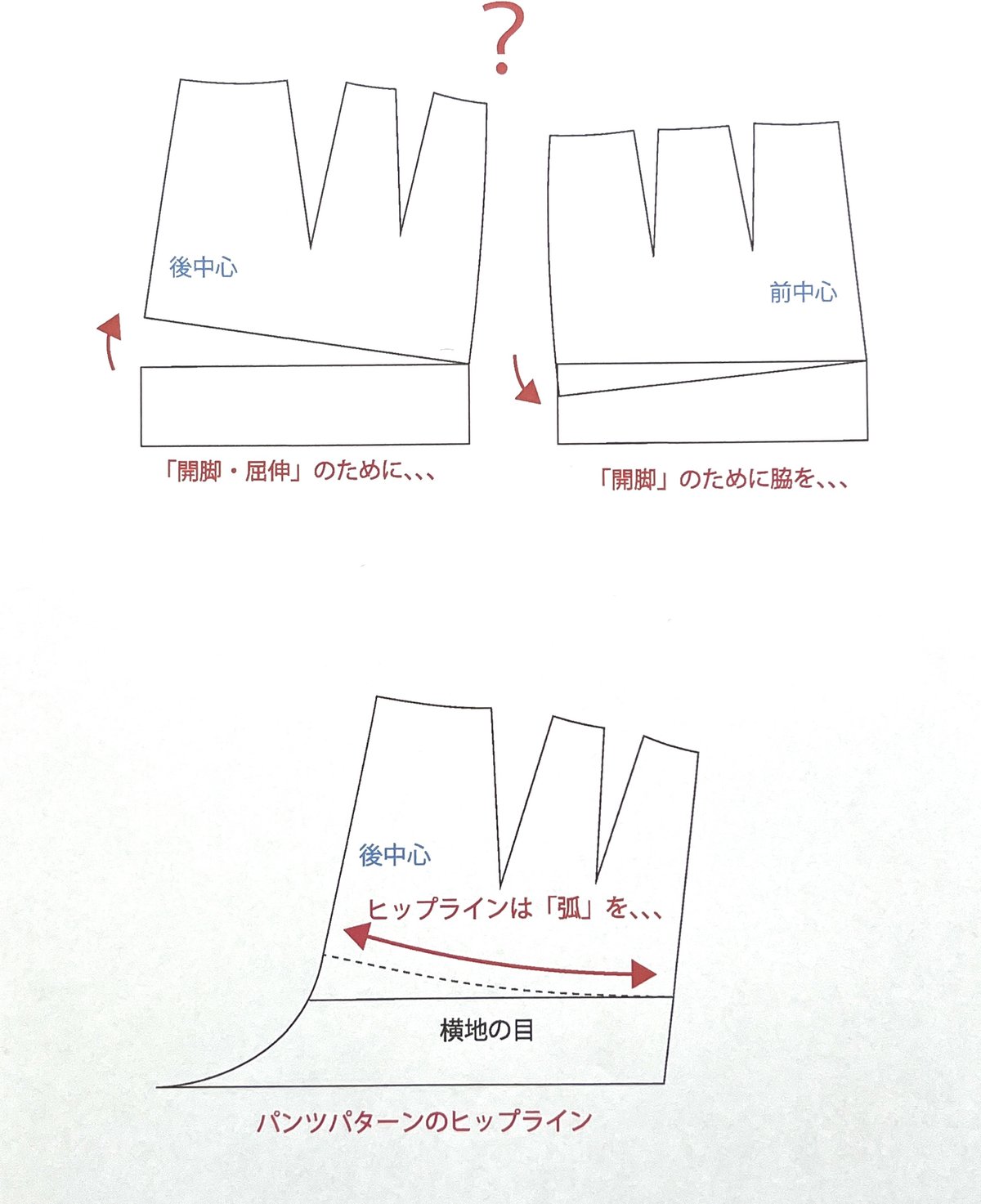

1.前後「寝かし・倒し」の解釈

皆さんはパンツパターンの前後「寝かし・倒し」をどの様に解釈されていますでしょうか?

一般的には「開脚」を目的とした「傾き」として解釈をされている事が多い印象を受けます。

確かに、左右のパーツを中心線で合わせると脚は開いた状態を再現します。

Studio di Feliceの解釈としては、結果的にアウトラインとして「開脚」との解釈にもつながりますが「ウエストダーツの一部」として

前後中心の「ダーツ」

として解釈をしています。

これはスカートとパンツアイテムの構造の違いから生まれて来る現象と考えています。

詳しくはレッスンやオリジナルテキスト「ボトム・パンツ基礎」で解説をしていますが、下の図1をご覧ください。

ウエストからヒップまでの立体形状を概念として紙コップを逆さまにした様な「円錐台形」として捉え、脇線で前後パーツに分けた展開図は「扇状」になり、ヒップラインに該当する部分を水平になる様にウエスト側に向かって任意に切開線をいれ、展開をすると前後中心は傾いた状態となり、前後中心にも「ダーツ」が存在(出現)すると考えられます。

※個々の体型・姿勢によりダーツ量の差は考えられます。

ここでのポイントは前中心線に、「地の目」を通すのではなく前後「パーツの中心」に「地の目」を通すということです。

これはStudio di Feliceが提案する「台型理論」のベースともなる視点です。

私自身かつて、スカート原型からの視点やパンツ補正の際に「開脚」にあたって脇で余る分量を脇線で畳み、後身頃は前屈みの姿勢にたいするヒップ部分での「運動量」として後中心で開くとの操作の解説を受けた事があります。

さまざまな製図方式、またはドレイピングでパンツを作成されたものを組み立て、立体時の水平に通るヒップラインをトレースして製図に記すとヒップラインは直線ではなく「弧」を描いたヒップラインが確認できます。

これは何を意味しているのか?

この疑問がパンツパターンの研究の始まりでした。

2.「開脚」動作を改めて確認してみる

図2のように「脇線」を畳むことにより前後中心線は傾いてきます。

「開脚」度合いが強くなれば、脇で畳む分量が多くなり、前後中心の傾斜=「寝かし・倒し」がつよくなります。

しかしこの操作では脇で畳まれた分量が短い事になり、脚を閉じた時に脇線が吊り上がってしまうことになります。

これでいいのでしょうか?

改めて身体の「開脚」動作を確認してみます。

「開脚」は股関節を基点に「円弧」を描くように左右に広がっていきます。

「開脚」に伴い「脇線」は短くなり、逆に「股下線」は長くなります。

Studio di Feliceでは開脚時に脇線が「余る」部分は逆に「閉脚」時の「運動量」として残しておき、内股側が長くなる事に注目しています。

そして、「開脚」では「股下線」が長くなるだけでなく、中心線部分でヒップライン、股下水平線では横方向が不足する事が見て取れます。

つまり、縦方向だけでなく「横方向」への対策も必要となります。

これはタイトスカートで「開脚」をすると横方向のゆとり不足から「開脚」に制限がかかり、裾が吊り上がることからも容易に理解できる事と思います。

では、フレアースカートではどうでしょう?

「開脚」動作において横方向に対する制限がタイトスカート程かからず、裾が吊り上がることは有りません。

タイトスカートと異なりフレアースカートはウエストダーツを裾に展開した形状となります。

タイトスカート=閉脚とすれば

フレアースカート=開脚

という見方もなりたちます。

図3は片脚をシリンダー状にみたて「閉脚」から「開脚」動作の概念を表しています。

パンツアイテムの利便性として、日常動作で「閉脚」のみならず「開脚」動作をカバーするには、股関節を基点に

「円弧」を描く=ウエストダーツを裾に逃したフレアースカート形状

に、股下側をくり抜いた形状に酷似した状態がイメージする事ができ、図2のパンツの立体時の水平に通るヒップラインは製図上では直線ではなく「弧」を描き、図3の股関節から股下水平線にかけて横方向へのゆとりが必要ということが理解できます。

そして後身頃の「寝かし・倒し」は脇線を基点として縦方向への「運動量」としての展開による傾きではなく、元々の中心に存在するウエストダーツ分量に加えて裾へ展開されたウエストダーツのフレアー分量にて設定・変化すると考えています。

3.運動量は何処に加える?

後身頃に「運動量」を加える際に図2のように、脇を起点に後中心を「切り開く」操作を目にします。

当然、この操作では後股ぐり寸法が長くなります。

この操作は「しゃがむ」「脚を前に出す」などの「屈伸」に対する運動にともなう「股ぐり」寸法変化対応と考えられ、また

「しゃがむと下着が見えそうなくらい後が下がる」

そんな場合の修正としても扱われると耳にする事もあります。

ここで実際に確認をして頂きたいのですが、メジャーをご自身の股ぐりに「ピッタリ」と沿わせ、前後中心ウエスト位置で固定し、「歩く」「しゃがむ」の動作をしてみて下さい。

如何ですか?

股ぐりが長くなるような挙動は起こりましたでしょうか?

長くならなかったのではないでしょうか。むしろメジャーは緩んで余りませんでしたでしょうか?

と言う事は、先ほどの脇を起点に後中心を切り開き、後股ぐり寸法を長くする操作と実際の運動動作との整合性に疑問が生まれて来ます。

「運動量」を付加するために後中心を切り開くと中心線の傾斜が強くなります。

つまり「寝かし・倒し」が強くなると横方向への「開脚」要素が強くなるという事にもなってしまい、脚を前に出す姿勢の「屈伸に対する運動量」への対応操作としてのが辻褄が、、、

こなようなことからも脇を基点に後中心を切り開く操作は慎重にならざるを得ないと感じています。

では、何処にどの様に「運動量」を加えるのか?

ここからはパーソナルレッスンやStudio di Feliceオリジナルテキストで身体構造を基に

・パンツパターン形状の成り立ち

・前後中心「寝かし・倒し」の捉え方

・釜巾、前後釜巾配分

・クセ取りの必要性と操作方法

・クセ取りを必要としないパターン

etc…

上記などを詳しく述べていますので、ここでこれ以上を記すことは出来ませんが、人の身体を良く観察し可動方向を確認すると見えて来る事が有ると感じています。

今回の投稿が新たな一つの「視点」、そして更にパターンを楽しむきっかけとなりましたら幸いです。

今回も最後までご覧頂きありがとうございました。

写真はふと見上げだ空に出ていた「彩雲」です。

この投稿をご覧くださった皆様にご多幸が訪れます様に🌈

いいなと思ったら応援しよう!