こんにちは。

随分と更新に間が空いてしまいましたが、元気にしていました。

Studio di Feliceの坂元です。

なんだかんだで去年の2月1日に独立開業して本当に「あっという間」に一年が経ちました。

ゼロからのスタート、それも私は全くの無名で有りながらもお陰様で、通常レッスンや特別企画レッスンへのお申し込み。そして、インスタライブ配信中は毎回20数名の方がご覧下さり、アーカイブでは閲覧が300回を超える等ありがたい反響を頂いています。

また、TwitterやInstagramで発信をコツコツと続けて来ましたところ、フォロワーさんも当初からすると約一年で5〜6倍になり、沢山の方に支えて頂いていることを実感するとともに感謝しています。

これからも皆さんのお役に立てるような情報を発信して参ります。

そして、今回は過日インスタライブで好評を頂きました「袖の捻り」をnoteに記しました。

ライブのテキストとして、復習用としてご利用いただけたらと思います。

*インスタライブ「袖の捻り」はアーカイブに残してありますので、現在もご覧い

ただけますので、まだご覧になっていない方は是非合わせてご覧ください。

また、ライブでお話をしていない「袖の捻り」+αを今回加筆してありますが、特別企画やレッスンでお伝えしている内容が含まれますので、レッスンを受講してくださった皆さんの優位性を保つ為に、途中から有料とさせて頂いていますので、何卒ご了承願います。

※有料部分記事に関しましてはご自身でお使いになる目的以外での無断転載・コピー及び配布等はご遠慮ねがいます🙏

では!早速まいりましょう☝️

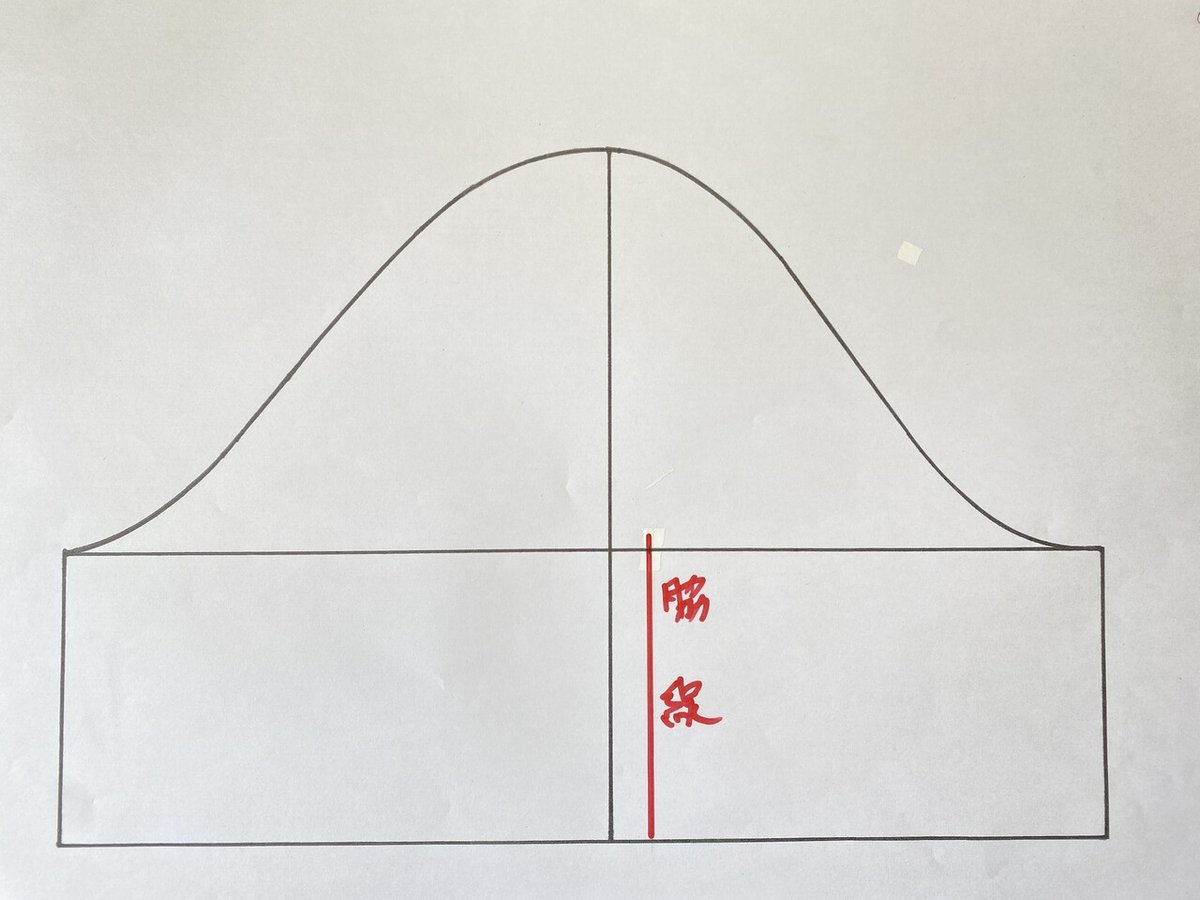

袖の捻りの定義

私が定義付けている「袖の捻り」とは身頃アームホールを正面から見た時の肩先を直下した時の身頃袖下線(脇線)の位置バランスに対して、袖の袖山を「袖の目」形状にした時の「袖山と袖下の位置バランス」がどれだけ身頃よりも広くなっているのかを指しています。

次の写真をご覧ください

扱われるボディや原型によりますが写真のように肩線直下が「脇線(袖下線)」とズレる場合も有り、必ずしも一致するとは限りません。

※肩線直下と脇線が一致、または脇線が後ろ側にズレていても「正しい」「間違い」と言うことを指しているわけでは有りません。

あくまで身頃アームホールの肩線と脇線の位置バランスと言うことになります。

今回は脇線が肩線直下よりも前側に位置するバランスで話を進めて参ります。

「袖の目」からみる「袖の捻り」

皆さんは「袖の目」と言われる形状にする場合、前後袖下線を繋ぎ合わせる位置をどこに設定されますでしょうか。

上の写真で確認しました様に、肩線直下から脇線が前側に位置するバランスの場合、袖の目の袖底をどの位置に設定しても身頃アームホールの肩線(袖山)と脇線(袖底)バランスに縫い合わされる事になります。

☆袖の目という事に限らず、筒状にされた袖の「袖山」と「袖底」は身頃の肩線(袖山)と脇線(袖底)に縫い合わされます。

上の写真の場合、身頃の設定アームホール袖底線で約1.2cm脇線が肩線直下から前側に位置するバランスとなっていました。

その身頃バランスを袖に反映すると下の図になります。

※下の袖は右側が前になります

次に袖山位置を基準に、袖底をこの身頃脇線に合わせて「袖の目」にしてみます。

この「袖の目」形状で縫い合わされた袖が身頃アームホールに素直に付くバランスと言うことになります。

仮に、袖山線直下の位置で袖下線を合わせて「袖の目」を作った場合

※この場合、身頃の脇線バランスより袖下位置を後ろ側に設定ということになります

袖下線は身頃脇線の位置まで前側に移動、すなわち縫い合わされた「筒状」の袖は袖山が固定された状態で袖底が前側に押し出され、外側に「捻られる」格好になります。この場合マイナスの「捻り」ということになります。

※人の身体で言うと、自然に下ろした腕の「手にひら」が外側に廻る状態になります。

下の図はその様子を「袖の目」で現しています。

そして、袖の袖底バランスを逆に身頃袖底より前側に設定すると、その逆の「捻り」が発生するという事になります。

上の図は全て同一の袖山形状で、身頃と袖の捻りバランスを合わせて重ね合わせ、捻りの違いによる挙動傾向を製図と、袖を上から見たときの「捻りの」概念を表しています。

「袖の捻り」の確認

身頃の袖底と袖の袖底バランスにより「袖の捻り」が発生すると書きましたが、袖下以外に縫い目やダーツのない「筒状」の袖では、袖底位置がどこに設定されていても、「筒状」の袖が回転して身頃脇線に縫い合わされるだけで「袖の目」形状で確認できる前後シルエット線が表現されず、ほとんどその「袖の捻り」を確認する事はできません。

そこで、この筒状の袖を「袖の目」形状で押しつぶして丈の短い「二枚袖」のシルエットを作り、袖の前後に折癖をつて「捻り」を確認してみます。

※前切り替えはシルエット線から2.5cm移動し、肘線側はシルエット線をそのまま

肘側縫目として用いています。

まず捻り量による「袖の目」の変化を比較すると下図のようになります。

赤のそれぞれのラインはボディの脇に対して袖底を前側に移動して「捻り」を加えた袖の目。青のラインはボディの脇線に対して後ろ側に移動して「マイナスの捻り」の袖の目になります。

これらをそれぞれ「紙」で組み立てたものをボディに留め付けて見ます。

それぞれの違いが確認できますでしょうか。

上の写真の「袖山線」は全て同一線です。

違うのは袖底線をどこに設定して押し潰すかだけで、押しつぶされた前後シルエット位置は変われど、シルエット線からの内縫い目移動量は2.5cmと全て同一、肘線側縫い目はシルエット線をそのまま使っています。

上の写真から確認できるように、シルエット線の位置が「捻り量」に連動して移動するとともに、二枚袖の前縫い目と肘線縫い目の見え方に違いを確認する事ができました。

袖において、肘でやるかに「くの字」を描く腕のシルエットを再現する、先の「折癖」に値する切り替えやダーツを取って腕を包むシルエットを加えた一枚袖や二枚袖が「袖の捻り」を有効に表現する条件と考えられます。

「捻り量」による変化

上で見て頂きました捻り量を違えたそれぞれの袖を、肩線と脇線で揃えて比較したものを正面と上から見てみます。

上の模型からわかることは「捻り」を加える事により

・前側切り替えは捻り量が増えるごとに正面から見えにくくなり、身体に近づ

き、 手のひらが太腿に向かう。

・後側切り替えは捻り量が増えるごとに身体から離れ「肘」が張り出す。

以上の傾向が確認でき、これは「袖山」を「軸」として袖が回転している事を意味しています。

袖の前接ぎ線が見える原因と「捻り」を応用した修正方法

二枚袖の前接ぎ線が正面から見える修正方法として

「前縫い目を見えない位置まで移動量を多くする」

という修正方法をとると言うことを聞くことがあります。

確かに前縫い目は見えにくくなりますがそれには「クセ処理量の増加」が伴います。

また、その効果を得るための移動量は少なくない様に感じています。

※前側シルエット線に対しての移動量が根本的に少ない場合はこの限りではありません。

Studio di Feliceでは二枚袖の前側縫い目は、縫い目を見えない様にするための「縫い目移動」ではなく「袖の捻り」と整合性のある「必然の縫い目位置」として捉えています。レッスンではその理由を説明させて頂いています。

ここから先は

¥ 3,500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

宜しければサポートを宜しくお願い致します。頂いたサポートは皆さんの使えば使うほど増えるノウハウとして還元出来る様に使わせて頂きます。