【4cメンチ】のパラダイム、ビッグマナとリニア

DMPP-18実装後に流行した【4cメンチ】は【Nエクス】から派生したデッキです。このデッキはDMPP-17環境末期には考案され、その後の洗練を経て、原型である【Nエクス】や新参の【ターボゼニス】とは異なるデッキとして認識されるに至っています。基盤が似通っているにも関わらず!

この記事では【4cメンチ】自体の解説は行いません。この記事の目的は【4cメンチ】のパラダイムを考察し【Nエクス】や【ターボゼニス】との違いを明らかにすることです。

【4cメンチ】について知りたい方は、こちらの方の記事が参考になるでしょう。以下このリストを念頭に置いています。

マスター到達報告をたくさん貰って嬉しかったので、無料の解説記事を書きました。

— あーくん (@suiyotao) January 30, 2023

18弾環境、面白いぜ!#デュエプレ #dm_blog

【DMPS】4cメンチ斬ルゾウ解説 - 晴れた日は畑を耕して https://t.co/aGAMcpVFEb

アレンジ効きそうだけど現状一番感触いいのはこう。《ホワイトフレア》がマナベース問題を解決しててニッコリ。 pic.twitter.com/EfxhWOc3LG

— あーくん (@suiyotao) January 26, 2023

まずは【4cメンチ】が切り捨てたものを考えましょう。目を引くのは《ボルバルザーク・エクス》の不採用でしょうか。そうです、【4cメンチ】は【Nエクス】ではありません!

ここから考察を始めましょう。つまり【Nエクス】では《ボルバルザーク・エクス》が何を担っていたか、ということから。

【Nエクス】すなわちビートダウン

最も重要なのは《サイバー・N・ワールド》です。【4cメンチ】にも採用されていますね。このカードは時として墓地対策などになりますが、主に手札を補充します。

《サイバー・N・ワールド》はお互いの手札が5枚になるので、ハンドアドバンテージはイーブン……そんなはずはありませんね。手札をより多く消費していた方が有利です。そして、手札をより速く消費できる方が有利になります。

【Nエクス】には手札を速く消費するためのカードが、大別して2種類採用されています。ひとつは軽量マナブースト、もうひとつは《ボルバルザーク・エクス》です。

マナブーストは手札消費を促進します。マナが潤沢にあれば多くカードを使えるからです。《フェアリー・ライフ》に代表される軽量マナブーストは、それ自体が手札消費が荒くなるカードなので《サイバー・N・ワールド》との相性は最高です。

マナを消費せず使用できるカードも手札消費を速めます。G・ゼロ、アタック・チャンス、そしてマナを回復するカードなど。最後のが《ボルバルザーク・エクス》ですね。

【4cメンチ】が手放したのは後者です。もう少し掘り下げてみましょう。

デュエプレの《ボルバルザーク・エクス》は、一般的な状況では、召喚に支払った7マナが返ってくるだけのカードです。差し引き0マナで召喚しているので、G・ゼロと性質がよく似ていると言えそうですね。

G・ゼロといえば;

《竜装 ザンゲキ・マッハアーマー》でスピードアタッカーになる

敢えて共通点のある2枚を挙げています。《ボルメテウス・剣誠・ドラゴン》も《味頭領ドン・グリル》も中速ビートダウンデッキのキーカードであり、手札に引き込みやすく、召喚酔いしないという特徴があります。

《ボルバルザーク・エクス》と似ていると思いませんか?

実のところ、これはビートダウンの重要な構造を示唆しています。すなわち手札の補充と消費の対です。

これらエースクリーチャーはいずれも同じターンに複数回アクションを行うことで真価を発揮するカードです。手札を消費してボーナスを得るシステムといっていいでしょう。裏方にはカウンターパートとなる補充手段が必ず存在します。この構図は他にも見覚えがあることでしょう。【青単ツヴァイランサー】ではエースが2種類も採用されていましたね。

ビートダウンにとって、手札は使ってこそ価値があります。言い換えましょう。手札は使えてこそ価値があります。息切れしないために手札補充は重要ですが、使い切れない手札は存在しないのと同じです。ビートダウンは対戦中ある種のタイムリミットに晒されているので、手札を速やかに消費できるシステムは強力というわけです。これは《サイバー・N・ワールド》について述べた文言と似ていますね。同じ方向を向いています。

【Nエクス】の《サイバー・N・ワールド》と《ボルバルザーク・エクス》は手札の補充と消費の対です。このパッケージは明確にビートダウンを指向しているといえます。

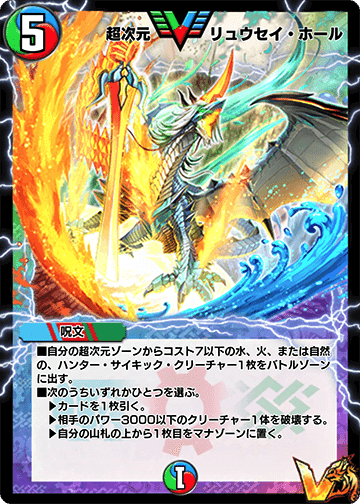

これは少々意外なことです。DMPP-17環境で成立した【Nエクス】基盤では、ビートダウンは複数のプランのひとつに過ぎません。何が他のプランを可能にしているのでしょうか。秘密は【Nエクス】基盤の残りの部分にありそうですね。《ドンドン吸い込むナウ》や《超次元リュウセイ・ホール》は【4cメンチ】でも採用されているのですから。

さて、話を【4cメンチ】に戻しましょう。結論は簡単です。【4cメンチ】はビートダウンを重視しません。

【ターボ〇〇】……ゼニスとか。

続けて【4cメンチ】が何ではないか考えてみましょう。

【Nエクス】との相違点はビートダウンを担っていた《ボルバルザーク・エクス》が重視されないことでした。逆に、軽量マナブーストを採用することは共通しています。【4cメンチ】はマナブーストを重視していることが読み取れます。

とはいえ【4cメンチ】はターボではないようです。

デッキ名にもなっている《バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ》はたしかにフィニッシャーです。ですが一直線に向かう必要はなく、必ずしもフィニッシャー頼りではありません。手出しで《永遠のリュウセイ・カイザー》を並べ、カウンターをケアしながら《勝利のリュウセイ・カイザー》などと共にシールドを詰めるのは、特段珍しいプランではないはずです。

このことは【若頭 鬼流院 刃】や【ターボゼニス】との比較で顕著です。

これらのデッキは特定のフィニッシャーで勝つ以外の動きは想定していません。《スーパー大番長「四つ牙」》に殴り殺された経験のある人はなかなかいないでしょう。

特定のフィニッシャーに到達するためにマナブーストを重ねるデッキを指して【ターボ〇〇】と呼称することがあります。

この理屈では【4cメンチ】は【ターボメンチ】とは言い難いデッキです。

【4cメンチ】がマナを伸ばすのはアドバンテージ戦略の一貫です。相手よりクリーチャーが多い方が、相手より手札が多い方が、相手よりマナが多い方が優勢です。

いってしまえば《バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ》はマナアドバンテージを活かしたフィニッシュ手段に過ぎません。コントロールデッキがしばしば組み込む必殺技というわけです。潤沢なマナを武器にするグッドスタッフはビッグマナと呼ばれます。

差分を探しましょう。

まずは採用されないマナブーストから。《掘師の銀》や《戦攻妖精クルメル》《ライフプラン・チャージャー》など4マナのカードは【4cメンチ】での採用は稀です。《ダンシング・フィーバー》も採用されません。10マナをゴールとするデッキではないので、2→4→6→10の進行を決め打ちする必要はないということです。

反面、5マナ域への到達を重視しているので、9枚目以降のマナブーストは3マナから選ばれます。同時に5マナ域のカードはマナブースト可能で《預言者ヨーデル・ワイス》であれば3→5→7→9と進行できます。おや、デッキリストを見ると5マナ以降は奇数マナのカードがありませんね。気に留めておきましょう。

ファッティも見てみましょう。

前述の通り《若頭 鬼流院 刃》《「祝」の頂 ウェディング》といったゲームエンド級のカードはメインデッキに採用されていません。《永遠のリュウセイ・カイザー》は有利を固めるカード、反対に《勝利宣言 鬼丸「覇」》は不利を覆すカードです。ユーティリティといっていいでしょう。この枠は色が合うグッドスタッフであれば散らして採用することもできます。

フィニッシャーがメインデッキに入っていない点も重大な違いです。サイキック・スーパー・クリーチャーなので複数枚のカードを必要とすること、コストを分割払いできることは特筆すべき点でしょう。

もっといえば、フィニッシャーを出す手段は何ひとつ邪魔になっていません。いずれも他の用途に転用できるカードばかりです。

この観点は面白そうですね。超次元呪文の柔軟性が【4cメンチ】たらしめている可能性があります。

ここまでで【4cメンチ】はビッグマナであることがわかってきました。

ビートダウンを指向したカードは減量し、ファッティはユーティリティを厳選したコントロール寄りのグッドスタッフデッキです。

最後の秘密はマナの消費先です。手札は使わなければ意味が無いのと同様に、潤沢なマナも注ぎ込む先があってこそです。何がマナブーストを肯定しているのでしょうか。

【ビッグマナ】のリニア

《ドンドン吸い込むナウ》

《超次元ホワイトグリーン・ホール》

《超次元リュウセイ・ホール》

この3枚の共通点はわかりますか?

正解は手札を減らさず使える中マナ域のカードです。

もうひとつ見てみましょう。

《ボルメテウス・ホワイト・フレア》

《超次元ホワイトグリーン・ホール》

《超次元リュウセイ・ホール》

いずれもモードを持つ中マナ域のカードですね。

サイキック・クリーチャーは本質的にモードであると捉えるなら《預言者ヨーデル・ワイス》も仲間に加えられるでしょう。

ええ、全て中マナ域です。【4cメンチ】の中マナ域はある種の性質が似通っています。

手札を減らさないこと、モードを持つこと、どちらも競技志向のプレイヤーには好まれる要素だと言われています。これらの要素は選択肢を増やします。カードを使用する機会を増やします。プレイヤーがゲームに介入しやすくなります。

手札を減らさず使えるカードが飽和すると、事情はちょっと特殊になります。

カードを使うたび次のカードが手札に加わり続けるなら、マナがある限り連続でカードを使用できます。引き込んだカードが有用とは限りませんが、モードを持つカードなら状況に適した選択肢があるかもしれません。同様の性質を持つカードが多ければ多いほど期待値は上がり途切れにくくなります。

実質的にカード1枚の価値が使えるマナの量に比例して上昇するといえそうです。ここでは線形、リニアと表現しましょう。カードがリニアなら、そのカードはゲームを通じて常に効果的なカードであり続けます。

9マナまで伸ばしたとき《ドンドン吸い込むナウ》は《超次元リュウセイ・ホール》まで期待できるカードです。【4cメンチ】はここが増強されています。

この理屈は【ビッグマナ】に新しい世界を開きます。

ファッティはマナが溜まるまで役に立ちませんし、終盤にはマナブーストがデッキトップを弱くするのが常でした。中盤に使いたいカードと終盤に使いたいカードとが一致するならデッキトップは相対的に強くなります。同時にマナブーストは他のカードの価値を高めるカードであるといえるのです。

このアイデアはこれまで見てきたビートダウンの哲学ともターボの哲学とも異なるものです。

実際には、カードパワーはマナコストに対して非線形に増加するよう設計されています。5マナの《腐敗電脳アクアポインター》2枚が10マナの《「智」の頂 レディオ・ローゼス》1枚に遠く及ばないのは言うまでもないでしょう。

しかし【4cメンチ】ではP'S覚醒リンクのトリックがこのギャップを埋めています。

パーツのひとつである《魂の大番長「四つ牙」》は盤面に維持しやすく、維持する価値の高いカードです。残りは《超次元ホワイトグリーン・ホール》《超次元リュウセイ・ホール》の9マナで揃えられますが、これが実質1枚であることは前述の通り。条件付きとはいえ9マナでワンショットに手が届くならコストパフォーマンスは《若頭 鬼流院 刃》などのフィニッシャーと遜色ありません。14マナ溜めて全てのパーツを1ターンで揃える場合でも及第点をつけられます。

ようやく核心にたどり着きました。これがこのデッキのパラダイムです。

【4cメンチ】は潤沢なマナでカードの価値を高めるデッキです。中マナ域のパワーカードを厚くしてリニアにし、マナブーストで高めた価値を《バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ》で保証している、という構造になっていることがわかります。

応用を考える

2アクションが強いというのは【4cメンチ】の一般的な認識と乖離していないでしょう。理論的な説明付けができたので、採用カードで何が強化されるかという議論も可能になります。

《超次元ホワイトグリーン・ホール》の5枚目として《超次元グリーンレッド・ホール》を採用することは当然検討できます。これを中盤使わないコンボパーツとして採用するなら、事実上ファッティの入れ替えに相当します。対して中盤強く使うことを意識して《時空の花カイマン》も採用するなら、これは中マナ域のリニアを厚くしたと捉えられるのです。

しばしば【4cメンチ】は原作デュエル・マスターズの【カイザー「刃鬼」】を引き合いに出されることがあります。

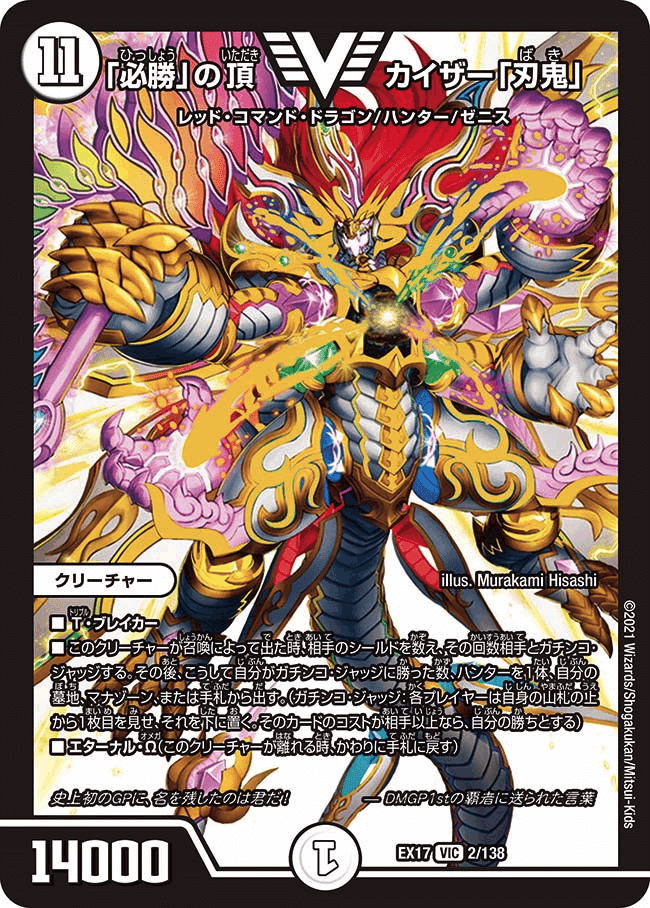

《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》もcipであちこちからハンターを踏み倒す能力を持ち、ワンショットを狙える決定力の高いフィニッシャーです。

両者の違いはもう明らかですね。《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》はファッティで、フィニッシュだけを担うカードです。対して《バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ》は2アクションの価値を保証する存在です。

近い将来《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》が実装された暁には、そちらとは超次元ゾーンの用途で使い分けすることになるでしょう。P'S覚醒リンクを切り捨て《時空の花カイマン》《アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー>》を採用すれば中盤の選択肢がぐんと広がります。両者のトレードオフは、中マナ域のリニアなカードに関して、1アクションを強化するか、2アクションを強化するかという選択だと捉えることができます。フィニッシャーの変更は一見無関係な共通基盤の重心をどこに置くかに依存しているのです。

2アクションとP'S覚醒リンクというパラダイムは、他のデッキを考える際にも応用できるアイデアでしょう。アドバンテージ源となるパーツを維持した後2アクションで覚醒リンクできる組み合わせは他にもあります。

《激天下!シャチホコ・カイザー》は《超次元シャチホコ・ホール》から出して耐性を与えられます。《霞み妖精ジャスミン》を繰り返しリアニメイトしてマナアドバンテージを稼ぎ《激相撲!ツッパリキシ》《激沸騰!オンセン・ガロウズ》を一度に出すデッキを想像すると、これは【4cメンチ】に非常に近そうに見えます。色や種族から《希望の親衛隊ファンク》《聖隷王ガガ・アルカディアス》も取り入れやすいので、メタゲームのどこかで登場するかもしれません。

あるいは、マナを伸ばして2アクションする代わりに、2枚以上同時に踏み倒すプランを取り入れてもいいでしょう。【M・R・C ・ロマノフ】や【アマテラス・セラフィナ】はいずれも超次元呪文を連打可能です。この記事の執筆時点で《光器アマテラス・セラフィナ》は熱心に研究されているようです。《時空の英雄アンタッチャブル》2枚を条件に《時空の戦猫シンカイヤヌス》《時空の魔陣オーフレイム》でのワンショットを狙う動きは【4cメンチ】より早いターンに成立します。

終わりに

この記事の着想は【4cメンチ】の基盤にMagic: the Gatheringの【4cオムナス・アドベンチャー】を見たことでした。当時荒廃しつづけた環境の終着点として象徴的なデッキだったのでよく覚えています。興味のある方は調べてみると楽しいかもしれません。 エルドレイン!