吉延(よしのぶ)の、神さまのおうち

高知県本山町吉延(よしのぶ)

「なんにもない」が、あるところ

この地域の氏神(うじがみ)さま「仁井田(にいだ)神社」

吉延の人たちの「神さまのおうち」です。

子どもが生まれると、神祭(じんさい)で氏子(うじこ)にしてもらいます。

普段は無人。

お祀(まつ)りごとになると、太夫(たゆう)さんに来ていただいて

お祓(はら)いしていただきます。

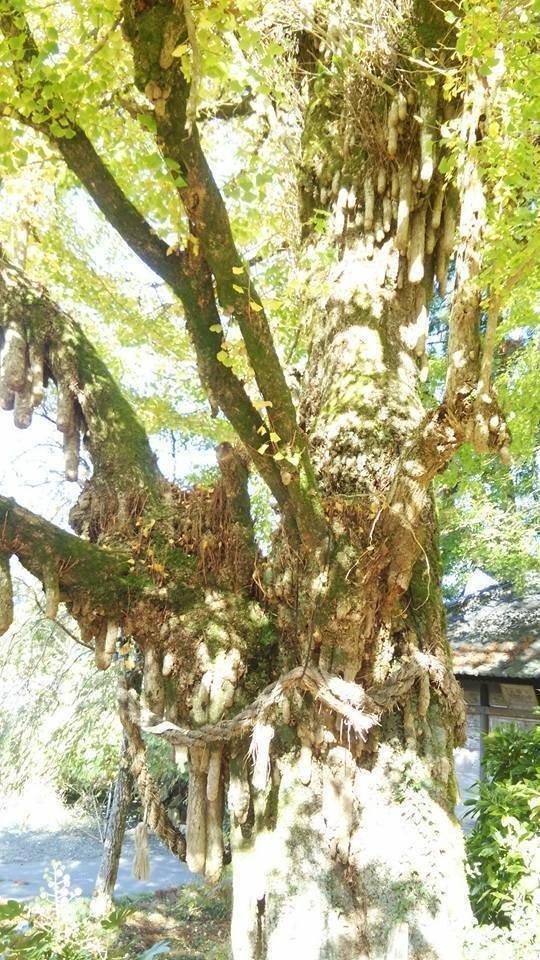

神社の前には、大きな乳銀杏(ちちいちょう)。

安産祈願、お乳がよく出ますようにとお詣(まい)りをしに妊産婦が訪れます。

巻いてあるしめ縄は、年に一度、年の瀬に、地域の人たちが集まって、でっかいなわをなってくくりつけます。

乳銀杏の横には、「オリドの大杉」。

子どもたちは、「トトロの木」と呼びます。

いや、冗談抜きでいますよ~トトロ(笑)

お宮の前のお堂には、たくさんの無縁仏(むえんぼとけ)。

お遍路が盛んな四国ですから、昔は道半ば…という人も多かったでしょう。

長曽我部元親が山之内家に敗れてから後に、この本山の領主に任じられた山之内家の家老「野中兼山(のなかけんざん)」は、こういう行き倒れた人々を、丁重に葬るよう民衆に命を下したそうです。

秋になると、黄葉(こうよう)でモッフモフになる乳銀杏・・・

まるで、お遍路さんたちの祈る思いを全身に吸いこんで、光かがやいているようです。

この神社の面白いところ。

ふつうは神社には、お詣りする前に手や口をすすいで、自身を清める「手水岩【ちょうずいわ】」がひとつだけですが、ここには、入口の鳥居に「太陽の手水岩」、出口の鳥居に「月の手水岩」があります。

実際に、

神祭とかでも使われているところを見たことがないので

「意味ないじゃん」と思いますが

(夏とか、ボウフラがわいてたりするし)、

子どもたちのひじいちゃんくらいのころの改修時に、みんなでお金を出し合い作ったとかで、

風流を好む人がいたもんだと、感心したことです。(でもどんなに風流でも、やっぱり手水では、手を洗わないと意味がないと思う…。)

神社の近くには、冬になると冬いちごがどっさりなるところがあります。

子どもたちはこういう場所を見つける天才です。すっぱくておいしいです。

本山町吉延(よしのぶ)

「なんにもない」が、あるところ

今日も、神さまに見守られています。

では、また。