梅干し干しざる・四角

オーダー本番!

梅干しが2キロくらい干せそうなざるが、完成しました。

50センチ×30センチの高さが9センチ

丸いざるよりもしまい易いよね、ということでの四角いざるのオーダーだったけど、かなり大きめ。こんな大きくて、だ・大丈夫かしら。

編み地は、二目とび網代編み

皮目のひごと身ひごを使ったら、タータンチェックのような柄に。

これも乾燥して乾くと同じ色になってしまうのですけどね。

しまっておいて日に当てなければ、かなり色は残ったりもしますが。

身ひごを今まであまり使ってこなかったのですが、今回は、勿体無いから身ひご使いたい!と思いました。

竹の調達

オーダーいただいた方のご親戚のお宅に竹林があり、そこの竹で作って欲しい、というのが、今回のざるのもう一つのご希望でした。

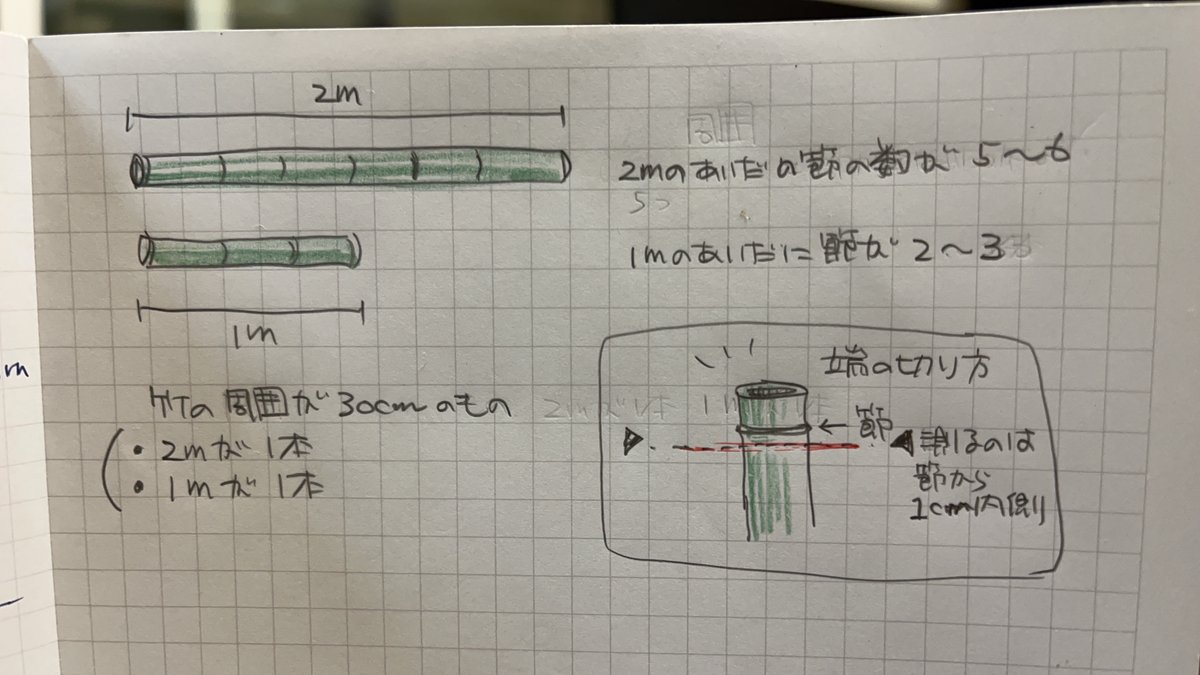

いつもと違い、竹林で竹を選ぶのと伐るのがお任せとなってしまうので、こんなメモを書いて竹材を伐ってきてもらいました。

そして受け渡された竹を見ると、この時期に切ったにしては黒くもならず、表面もキレイで、半月くらい経っているのに割りやすく、いつもの竹とは何か違う感じ。ちょっと不思議さを覚えながらひごにしていきました。

竹林の中で竹同士、風に吹かれて擦れ合って色が変わったりキズがついたりするのですが、そういう部分がありながらも、その傷み方が違うというかなんだかキレイというか…。

この感じが、なんだろうか?と思って言葉にしてみたところ

「大事に育まれた」という言葉が腑に落ちる感じがしました。

竹林の持ち主の方は、この竹林を大切に大事にしていて、丁寧に手入れされているのではないだろうか?

それが当たっているかどうかはわかりませんが、そんな印象もあって、いただいた竹をできる限り無駄にせずに使いたくなり、身ひごも使ってみようと思った、というわけなのでした。

編み地づくり

皮目と身ひごの2色が使えること、縁から抜けづらいこと、と考えて、長方形に対して斜め、バイアスに編み地を配置することにし、ただの四つ目よりはもうちょっと繊細さが欲しい、と二目とび網代を選択。

試作の丸いざるは、少々ワイルドな感じでしたからね。

そして、何も考えずに端からどんどん組んでいったのですが…

ひごの節の上にひごが重なると編み地が歪んでしまうので、節の真上はひごが来ないように編み地を組み、また、強度や見た目を考慮してそれが1箇所に集まらないように、とか実は色々気を遣いつつ編まねばなりません。

案の定、途中で節の位置がうまく治らなくなり、仕方なくいったん全部解くことにしました。とほほ

解いてからは、やっぱりガイドも必要だよ、とマスキングテープで大きさとバイアスのガイドをつけ、再び編み始めました。

編み始めて実感したのは、編み地の真ん中から編んでいく方が、その節の重なりの位置なども決めやすく、どこまで編むかもわかり易くて楽、ということでした。

だから、竹細工の本には、真ん中から編めと書いてあるのか!と納得。

縁作り

縁は、自分が剥げる幅で2センチに。丸いざるを作った時にたくさん剥いでおいたので、出来上がりは予備も入れて3組も出来ました。

縁は、外縁と内縁を作るので2本で1組となります。

2本の間に編み地を挟んで、縁の周りを皮籐でかがって留めていきます。

四角の縁の場合は、縁竹を火曲げします。

蝋燭で、ガスコンロで、テーブルコンロで、と皆さんやり方はいろいろですが、私は工業用ドライヤーを使います。

この、曲げるところを割り出す計算が苦手でしてね。

編み地に縁をつける

外縁と内縁で編み地を挟むのに、外縁は接着して固定してしまいますが、内縁は接着せずに沿わせて留めつけるだけ。

まず、固定した外縁に、編み地を押し込みます。

丸いざるの時はサイズが大きいので編み地を水につけたくても器がなく、湿らせた程度では押し込めなくて手が血だらけになってしまいましたが、今回はきちんと水につけて柔らかく出来ました。

編み地のひごの厚さも違いますけれど、結構すんなりと外縁にハマってくれました。

竹は水につけておくのが本当に大事だなぁと実感。

よくある縁の仕上げ方は、外縁と内縁の隙間に、蓋をするようにささらをのせて、5センチおきくらいで皮籐を巻いていく方法。

しかし、編み地の出来が繊細な雰囲気だったので、もう少し縁も繊細に、と考えました。

そして一芯巻き、という仕上げ方法を選択。

文字通り、外縁と内縁の隙間に載せた芯となるひごに、皮籐を隙間なく巻きつけて仕上げていく方法です。

使った皮籐は幅3ミリ。

1周が160センチあったので…この作業に3日かかりました。

出来ちゃうと、あれ、意外ともう大きいざる作るのに抵抗ないや、っていう感じになるのが不思議です。

丸いざるでの、もうダメというような挫折は、四角いコレではなかったからかな。編んでも編んでも終わらない!という果てのない感はあったけど。

いやー、いい経験になりました。

縁があと2組分残っているので、もう少し編み地を変えて、また編んでみようかな。

丸の干しざると同じく、やっぱりこの大きなざるって、存在感が良い。

日常で見かけたらニヤニヤしちゃう。

これは納品してしまうわけですが、自分でも梅干し干すザルは作りたい!使いたい!と思いながらも、実は梅干しは干さない方が好き。

今年は3キロつけたけど、干す予定は全くなかったりして。

自作のざるで梅干しを干す、憧れるなぁ。