御刀さんがやってきた 9月

【9/1 水】

ツイッターで宝満山を検索したら、登山の写真にまぎれて筑紫野市歴史博物館のツイートが引っかかった

https://twitter.com/Chikushino_M/status/1431764560462028804

宝満山は太宰府市と筑紫野市の境目にある…というか、山で境目を区切ってる感じなので、言われてみれば確かにそりゃそうだ。もっと早く当たればよかった

筑紫野市歴史博物館

https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/48/3550.html

市史の他、旅もテーマになってるみたいで楽しそう。とはいえ今は休館中ですねー…デスヨネーーー……。でも分かりやすいコラムをたくさんPDFでUPして下さっている。

ちくしの散歩

https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/48/1979.html

ちくしの散歩 No.111 宝満山の山伏

https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/uploaded/attachment/2336.pdf

あっまた森先生だヤッター!Google mapで宝満山から英彦山までの距離を測った時は55㎞くらいだったけど、実際に山伏達が歩いたのは130㎞だったんです…?

マップに山の名前入力してみたけど途中までしか出てこない。山用の地図が要るのかも。とりあえずわかるとこまで入れてスクショ撮った

妙に行ったり来たりしてるから本当はもっと違うと思うし、たぶん嘉麻峠の後、ぐるっと南側めぐって英彦山に行く感じなのかな?と思うけど……ていうか標高差すごいな!?

何でわざわざこんな道なき道を歩くんだ…修行か???修行だ。

前に足利学校から小田原城までの距離をGoogleMapで見た時に、それこそ片道130㎞くらいだったので「歩くか普通???」と思ってそっ閉じしたんですが、もしや九州出身の山伏にとってこの距離はただの季節イベントだったん…?

【9/2 木】

ひょっとしたら国土地理院の方が詳しい地図があるかもと思って見てみた。

赤い丸がちくしの散歩に書いてあったポイント。途中、馬見山→嘉麻峠の後、不動岳~愛法窟まで見つけきれなかったんですが、このあたりに名前のない山がたくさん載ってたので地元の人は名前知ってるのかもしれない

というか等高線の密度がおかしい……何でそんなわざわざ山ばっかり選り好んで歩くの?(山伏だからでは?)

これ歩くのどんくらい時間かかったんだろう…

てか峰入り前に1か月くらいお籠り期間もありつつこんなに歩き回りつつ八月吉日に刀作るの、山伏の秋ちょっと多忙すぎない?どういう年間スケジュール???

分からない。保留。

吉盛さん室町後期くらい?らしいんだけどその頃の英彦山てどんな感じだったんかな

添田町HP>分野>文化・歴史>英彦山神宮奉幣殿

https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/2012012500087/

……焼けてる……

それはそうと標高地形図見ると宝満城が要所だったの少し分かる気がする

https://www.gsi.go.jp/common/000215526.jpg

なんかイゼルローンみたいになってる

【9/5 日】

晴れた日は刃紋も肌も白飛びするレベルで日が差すので、細かい凹凸(言うて1㎜もない)(博物館くらいの距離感だったら絶対気付かない)が超絶目立ちまくり、一瞬どきっとする。ゴミじゃなかったああああよかったあああああ

錆びてないよな…大丈夫か…何か毎回どきどきするんだけど……

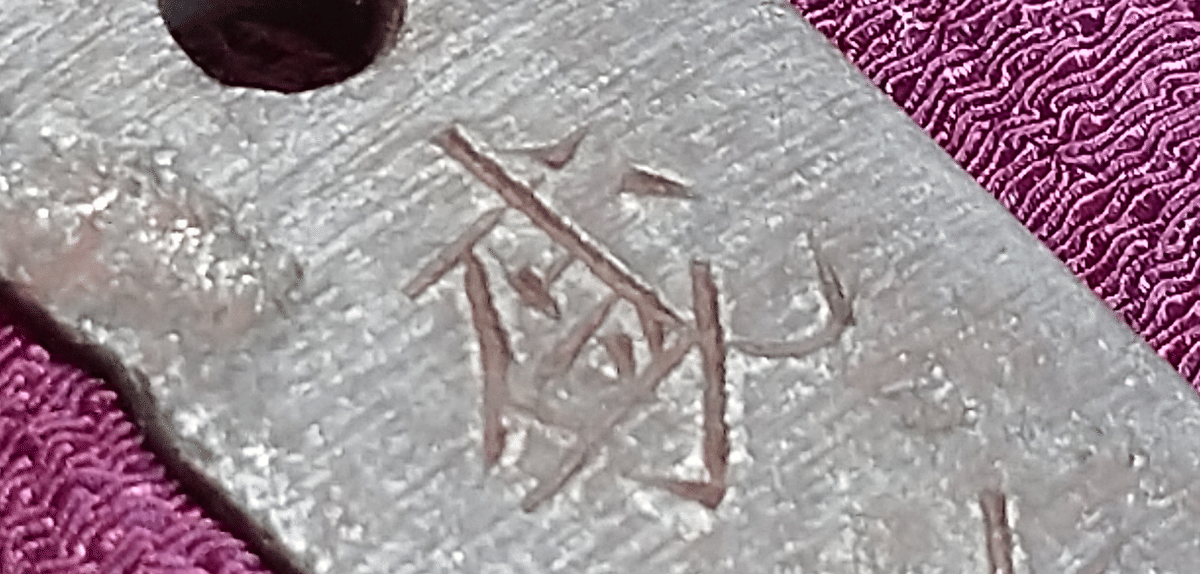

スマホ持って近付くのは心配なので倍率を限界まで上げてみた。

盛の字が現代と違っててへーってなる。「威」みたい。よーく見るとやすり目もちゃんと見えますね。飾らない横向き。書き順が何となく見える気もするのも面白いですね。上から線入れると前の線がつぶれるのか、なるほど

国土地理院の地図を3D表示にすると面白い。ぐるぐる回せるキャッキャ

防塁と左文字の鍛冶場と金剛兵衛の鍛冶場と太宰府、ざっくりこんなイメージ?(広域で適当にマークしたのであんまり正確ではない)(防塁はもっと長い)

海を越えて攻め込む元軍の視点から見ると、海岸沿いの壁が邪魔だしその後ろに鎌倉武士が控えてるのも嫌すぎる(ちなみに左文字の鍛冶場もたぶん壁のすぐ裏にある。スピーディーに武器補充しやがって)

当時の僧兵がどのくらい国防の兵力としてカウントされてたか分からないけど、穀倉地帯でもある筑紫平野に至る谷を山岳ユニットががっつり抑えてるの、攻め込む側からしたら超嫌すぎるな……侵略者に兵糧を補充させない気ですよ良い布陣だ……

これで台風来たら私ならノーダメでも帰る。食べ物なくなる

ところで福岡湾っていう名称、数十年福岡で生きてきて初めて聞いたんだけど博多湾って方言だったの!?

【9/6 月】

昔の偉い人の武具を手入れする係の人を御腰物掛と呼んだらしいと知った。たぶん昔の人って代々同じ職に就いてると思うんだけど子孫向けの手入れマニュアルとか残してないんだろうか。丁子油どうしてた?

レファレンス共同データベースに豊後刀の参考文献がまとまってるところがあった。直接的ではないかもだけど一応メモ

図説豊後刀は県立図書館にあるのが分かってるので、開いたら見に行きたい。大分の図書館は開いてるけど、常識的に考えて宣言出てる地域からふらふら本読みに行くのダメだと思う

行きたい場所ばっかり増える

【9/12 日】

伸びた~~~~まあね。きっちり減らしきった方がいいからね

あまりにも地元の歴史に疎い(地元なのに!)のでわかりやすい本ないかなと思って本屋さん行ってきた

「ものがたり 太宰府の歴史」

おじいちゃんとお孫ちゃんの会話形式で話が進む。たまに「今めっちゃ持論展開しましたよね!?」みたいなシーンがあるけど太宰府の歴史の概要がすごく分かりやすい。分かりやすいけど鎌倉~室町は分かりにくい。登場人物が多い…

巻末に略年表もある。ありがたい

Honya Club.comでお取り寄せした本が調達難航しているっぽい。なんかいつもすみませんマイナーな本ばっかりお願いして…

【9/13 月】

E.H.カーの「歴史とは何か」を数か月単位で積みながら読んでみてるけど難しすぎて進まない。なんて?????

登山グッズのお店の掲示板など見ていたら日本山岳会福岡支部の山登りツアーを発見した。峰入り古道を歩くらしい。いいなあ……自力で歩ける気はしないけど……

【9/15 水】

ふらっとのぞいた本屋さんで「日本刀の教科書(渡邉妙子/住麻紀共著)」を見つけたので買った。佐野美の館長さんだ!この方の日本刀は素敵ていう本もすごい楽しかったんですよね。お手入れの方法とか理想的な環境とかちゃんと載ってる!輸送する時は美術品運送を手掛けている会社に梱包ごとお願いするのが良いのか。助かるー!その情報欲しかった!

巻末の「科学者に聞く日本刀の保存方法」があまりにも超絶分かりやすすぎてスタオベ。……うおお……もっと早く読めばよかった……ていうか最初に読みたかった…!!油に丁子混ぜるのに何の意味がとか、研ぎ師さんの水は良くて普通の水がダメなのはなぜとか、油つけた布どうするんとか、知りたかった情報の宝庫すぎた。対談の顔ぶれ豪華すぎるな…

このへんの話の元ネタ、J-STAGEに論文出してらっしゃらないんやろうか……(調べ)……出ない…CiNii……日本刀関連ではない……オープンアクセスじゃないんだ。企業秘密かな……

著者名のつづりが違う可能性もなきにしもあらず。chiとtiとか

刀について現代までの歴史の概略から重要文献から全部総論的に網羅してあって「困ったらここに戻って来ればいい本」て感じでめっちゃ良かったーーーまじ教科書。いい買い物した。

【9/16 木】

台風来るんかーい。なんか海上でまるまるまるまる動いてると思ったらあんた……よりによって直線て

週末に図書館行きたかったんですが

とりあえずレファレンスお願いしてみよかな。あとたぶん時間制限はまたあるかもなのである程度読みたい本しぼらないと

HonyaClubで在庫なかった宝満山歴史散歩は探したい。あと太宰府の発掘調査資料があれば読んでみたい。読めるかわかんないけど

県立図書館に行けば図説豊後刀もあるはず。そっちも気になる

……キーワード「宝満山」の検索結果見るかぎり県立図書館の郷土資料見てるだけで日が暮れそうかな…あ、映像もある…

図書館て古文書目録とかあるんだ。知らんかった。読める気しないけど目録の目録だけ一応メモっとこう

福岡市総合図書館 現在閲覧できる古文書資料

https://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/materials/classical/

目録番号2 明法寺榊文書(少弐氏の発給文書とか) 3 福岡祠官広羽元佐稿本類(神社関係資料) とか 7 浅見文書(秋月藩士の資料) 20 筑前国若杉山石井坊文書(竈門山関連のお寺の資料) とか関係あるかなどうかな。嘉麻や朝倉あたりの武家の文書もある。お櫛田さんや東長寺の資料多いな。刀匠さんの寄託資料もある(9,10)。

福岡県立図書館 ふくおか資料室 調べてみんね、よかコツ福岡

福岡県の神社について調べるには

https://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/kyoudo/shirabeteminne/k02_web.html

福岡県内の史料(古文書・古記録等)情報の探し方

https://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/kyoudo/shirabeteminne/k10_web.html

大友・立花文書ちょっと気になる

彼岸花の景趣手に入れたけど、今大阪城の関係で近侍が博多君なもので不気味とか異世界感とかっていうよりただただめでたい感じに見える。還暦感がある

【9/18 土】

県立図書館に行ってきた。時間制限1時間はきつい!いや開けてもらえるだけありがたい!以下ざーっと読んだ本…読んだって言うか…「こんなんあるんだ!」で通り過ぎたというか…

・太宰府の伝説(S53)

太宰府に伝わる昔話いろいろ。宝満山の竈門岩と馬蹄石についての伝説、仙厓和尚と山芋の話など

・私たちの町の民話とわらべ歌 電電公社30周年記念出版 江頭光(S57)

宝満山のカッコウにまつわる悲しい親子の話、牛頸の大天狗の話(天狗が村を守ってくれる伝説)など。骨接ぎ河童は知ってる。医者の嫁さんに腕を切られた河童の話

・英彦山修験道館展示資料(S62)

英彦山修験道館の(昭和62年時点の)常設展示の図録。仏像とか山伏の装束とか。冒頭のあいさつ見るかぎり、開館直後かな?今見に行ったらちょっと違うかもしれない

・宝満山修験組織の確立について

僧徒が戦に巻き込まれて帰農したとか云々。英彦山ともめた時の意見書は黒田新続家譜の元禄9年の条にあるとのこと。筑前寺院帳には宗派は天台宗修験となっているそう

・山の神々 九州の霊峰と神祇信仰

九博 竈門神社ちょうし1350年記念トピック展示(2013)。27番は太宰府天満宮所蔵の源盛高(脇差)

コラムに宝満山の歴史や宝満山伏の装束についてなど。山伏問答の話面白いなー。他所の山伏の身元確認のために、教えのこと、装束のことなどかなり突っ込んだ問答をしたそう。…ステ外伝のぶし兄さんのとっさの機転を思い出したりした

・宝満山総合報告書

竈門神社の最古の縁起らしい「竈門山宝満大菩薩記」は横浜の金沢文庫に寄託とのこと

P39-40に金剛兵衛碑(文面含む)、P104 製鉄遺構・遺品 P153春と秋の山行……って、宝満山と英彦山往復するだけじゃないんだ???博多の町の方までぐるーっと大きく回るんですね?遠!?往路の修行で72日、帰りは里を巡って3日で帰るコースらしい

・遺跡分布調査報告書 無理。

・宝満山遺跡群4

P70 19次発掘調査 内山 平安~鎌倉ごろの鍛冶工房。仕上げ工程?刀子、釘など

P95 24次 内山 銅を主体とした鍛冶跡。釘など

P259 29次 北谷 鎌倉後期~室町 複数の鍛冶炉

29次の調査では鍛冶遺構が折り重なっているらしく、山内内需向けを主体に小刀、武具、飾りなど必要なもの、または商品性の高いものを作っていた様子。他、10,12,13,17,27,28次

・図説豊後刀(S49)

激おこな前書き「五箇伝ばっかり褒めやがって豊後刀もすごかろうが!行平おるし高田鍛冶の多さを見ろ!研究進んでないとはなにごとか!(意訳)」

……めっちゃ怒るやん……

P81の源種盛さん(元和七年)(朝鮮国住)は関係者?わからん。元和は1615~1624。元和7年だと1622年か

豊後刀の起源は神仏信仰方面の神器として、からではとか

国東半島は鉄の産地で今(※昭和49年時点)でも砂鉄が取れるとか

高田刀は日清・日露戦争で武用刀として高く評価され、大東亜戦争の時は偽銘まで出たとか

地図に金剛兵衛盛高の高櫨(火へん)跡がある!大分郡庄内町……今だとどこだ…?(2005.10.1から由布市に合併。現在は由布市庄内町とのこと)

高田住吉盛、または平吉盛と銘を切る刀工さんがいる

豊後日出住石見守源吉盛さんという刀工さんがいる。6代丹波守吉道の門人になり、天明6年石見守受領。日出町龍泉寺にお墓がある

天明っていつだ…1781~1789?じゃあ違う人か…

【9/19 日】

私へ。そろそろ読んだ本一覧とか作ってまとめた方がいいよ

山伏のイメージだいぶ変わってきたな。何となく深山幽谷で俗世と交流を断って厳しい修行をしていた神秘的な職業(俗世と離れすぎててたまにいじられる)、みたいなイメージだったんだけど、海外の思想や技術をいち早く取り入れて水源を抑えて、峰入りの帰りには周辺の里でご利益のあるお札配ったりもしてて……なんかこう、コンサル?イノベーター?

宝満山の鍛冶炉跡は金剛兵衛のものだったかもしれないしそうじゃないかもしれない。金剛兵衛は宝満山の鍛冶師が商品向けに刀を作る時のブランド名だったかもしれないしそうじゃないかもしれない。お墓があるし子孫の方がいらっしゃるから少なくとも代表者はいたはず

峰入りコース、ふくおか歴史の山歩きを読み返したら英彦山のページに日付ごと載ってた。……いやでも待ってこれ見方がよく分かんないな???

「首羅山遺跡 福岡平野周縁の山岳寺院」久山町教育委員会 から参照されているらしい。そっち見た方がいいか…?市と県の図書館に1冊ずつある

久山町ってしょっちゅう統計取られてるとこですかね

あとたぶん九州歴史資料館とか行った方がいいんかな。三国ヶ丘?カエル寺とアフタヌーンティーのお店の近くか。めっちゃ映えスポットやんデートコースっすよ吉盛さん

【9/21 火】

HonyaClub.comでお願いしてた本が届いた!やったー読もう

あとメールレファレンスをお願いしてみた…ウオー送る時なんかどきどきするねこれ!?あ、でも質問書く時に頭が整理されるし最初に読んだ参考資料とかももう一回今の頭で読み直すからすごくいいかも

【9/23 木】

お彼岸なので予定通りお手入れをした。角度を寝かし気味にしてよーーーーーく見ると肌の模様部分はうっっっすら凹凸があるように見える。もう本当にうっっっっっすら。ハムのひげ以下くらい。大袈裟に言うと、年輪のところがでこぼこしてるアンティークの家具みたいな感じ

いい匂いだなー。またちょっとバタバタしそうだけどなんとかなるといいな!

【9/29 水】

「よくわかる山岳信仰」

山岳信仰とは何ぞや、を分かりやすく噛み砕いた本。各地の原始的な山への信仰が神道や仏教と繋がって修験道の形をとっていく流れなど。山伏は薬も売ってたのか、そうか。手広い。そして結構民衆に近いし何か…ちょっと…いやだいぶ……雑多……?いろいろ混ざってる。代表的な霊場や山についても触れて下さっている

入門編なので必ずしも全部に出典が書かれてるわけではないけど、清少納言天狗説とか赤鬼は南下したロシア人説とか日本の神様は失言を許さない説とかめっちゃ「そこもっと詳しく!w」みたいな逸話も紹介してくれてて面白かった。天狗て。(どの意味だ?)

多分もっと深く知ろうと思ったらこの著者さんの学会で出してる雑誌見るのがいいんやろね

……修験道が一つの宗教として確立され、山伏という言葉が一般的になったのは室町くらいらしい。金剛兵衛が活躍したのはもっと前の時代からなので、彼らは当時たぶん山伏って呼ばれ方はしてなかったんだろうな(やってたことは一緒なんだろうけど)