【藝人春秋Diaryラジオ書き起こし⑥-2】歌う放送作家 植竹公和のアカシック・ラジオ 2021年12月17日配信分

番組名:歌う放送作家 植竹公和のアカシック・ラジオ

配信プラットフォーム:AuDee

配信日:2021年12月17日

出演:植竹公和

ゲスト:水道橋博士

※こちらより音源が聴けます。

https://audee.jp/voice/show/37510

オープニング&文章に目覚めた話

植竹公和(以下、植竹)「こんにちは。歌う放送作家の植竹公和です。この番組はボクが今どうしてもこの人の存在を多くの方に知ってほしい。そんなボクのレーダーに引っかかった方をご紹介する番組です。本日のゲストは水道橋博士さんです!」

水道橋博士(以下、博士)「こんにちは。どうもー!」

植竹「はい。前回は博士の異常なる日常についてお伺いしましたが、今回は博士の文章修行、そして新刊『藝人春秋Diary』についてお話を伺います。そもそも博士が文章というものに目覚めたというのは、やっぱり作文とかなんですか?」

博士「そうですね。しかもそういう自分が自我が芽生える前に何をしたかみたいなことに関して、自分で辿っていけるっていうのが実家にそういうのを全部取ってあるからなんですけど。もうこちらに持ってきましたけど。小学校2年生ぐらいから日記っていうのは先生との文通なんですけど、そういうのが残ってますね。小4ぐらいには365日全部日記書いてますね」

植竹「うそーっ!?」

博士「小4ぐらいからありますね」

植竹「大概、小学生って日記書くのイヤだけどねぇ」

博士「先生がね、マルつけてくれるんで」

植竹「ああ~そうなんですか!」

博士「で、感想を書いてくれるから、それが楽しかったみたいですね」

植竹「ちゃんとマルをもらってた?」

博士「めちゃめちゃ優等生でしたよ、オレ。小4ぐらいで優等生になったんですね。(当時の先生が)暴力教師だったんですけど、そこから先生に褒められたいようになって且つ自分でもこんないい子なんだ、と思いますね。正義感が強くて。いじめとかああいうのがあるのを全部直して正して、すごい共和国みたいなのを築いてんですよ。男女差別もない。小4の時に。小5小6ぐらいになると、それを快く思わぬ学級の番長なんかにケンカを売られて、毎日ケンカをする日々。その頃は負けてるんですけど、それを先生が助けてくれてっていうような。なんか熱血漢でいい子だなと思いますよ、(当時の日記を)読んでて」

◆注釈

博士は小学校4年生の時、授業中に話を聞いていなかったため、担任の先生から初めての鉄拳制裁を受けることになる。

現在ならば大問題となるほどの体罰であったそうだが、博士のご両親は先生の教育熱心な姿勢に感銘を受けて、先生の自宅へ行き感謝の意を伝えたとのこと。

このできごとから、先生の指導もあって博士は本格的に勉強に目覚めることになる。その際に先生とは交換日記を始め、中学校に進学後の卒業まで文通をし、家を行き来する交流が続き、現在でも恩師と慕っている。

(水道橋博士年表から引用)

プロレス雑誌のライターを目指した話

植竹「で、そもそもプロレスの雑誌のライターになりたかった?」

博士「そうですね。プロレスが好きで、プロレス雑誌その頃は『月刊プロレス』とか『月刊ゴング』でしたけど、『週刊ファイト』を読むようになってそこから新しいプロレス雑誌が創刊されると、そこの編集部にどういうふうに雑誌を作っていくかとか、グラビア批評であるとか、このページのこの企画はこういう企画にしたほうがいいみたいなのを送っていて」

植竹「(笑)」

博士「2、30ページ書いた手紙を送っていて」

植竹「はぁ~~~」

博士「オレの変態的なのは、相手に対して送った手紙の、来るの(を保管するの)はわかりますよ。自分が送った物を全部コピー取ってあります」

植竹「なんだそれ(笑)」

博士「すごいと思いません、それ?」

植竹「すごい」

博士「それだけ紙を残したい、自分が言ったものを。だから自衛隊みたいに消すみたいなことはないですよ、報告書を。全部取ってあるんですから」

【自分史】高校生の頃、『プロレス』『ゴング』に続く『ビックレスラー』という雑誌が創刊されて、その編集部になんとか潜り込もうとして何頁にも渡る嘆願書、企画書のようなものを書いて送った記憶があったのだが、実際、清書前のものがあって驚く。

— 水道橋博士(a.k.a. 御茶ノ水博士・Netflix版じゃない方の『浅草キッド』実物版 (@s_hakase) September 7, 2016

植竹「なるほどね。はぁ~~~。プロレス自体を観始めたっていうのは何歳ぐらいなの?」

博士「小学生の低学年かもしれないですね。タイガーマスク好きでしたからね、漫画のね。アニメのタイガーマスクが好きで。だから日本プロレスぐらいだと思いますよ。熱烈に、新日本(プロレス)ができてから(アントニオ)猪木教徒になりましたけどね」

ルポライター・竹中労に憧れた話

植竹「雑誌に(手紙を)書くようになったのは中学生ぐらいからですか?」

博士「そうですね。雑誌で働きたいとか思うのは中学生ぐらいですね。そっからルポライターになりたいと思うようになり。竹中労に影響を受け。(ビート)たけしさん(に影響を受けたの)ってすごく後ですよね」

植竹「それはそうですよね」

博士「たけしさんの所に行きたいと思うのは19歳の頃なんで。オールナイトニッポンが19歳の頃に始まってからなんで。その前に自分がなりたかった職業みたいなんでいうと、ルポライターであるとか編集者・編集長になりたいって思ってましたね」

植竹「自分の文体自体に影響を受けた人っているの?」

博士「誰なんでしょうね。でもものすごく(本を)読んでましたからねボク。子供の頃の読書量が一番ありますね」

植竹「ああ、そう」

博士「吉川英治とか司馬遼太郎とか全集を全部親のやつを読んでましたからね」

植竹「へぇ~~~」

博士「16歳で『キネマ旬報』デビューしてますからね。そこに送った投稿した文章がもうほぼ完成、今と(文体が)変わってないですからね」

植竹「そうなの?」

博士「ええ」

植竹「はぁ~~~~」

博士「『十八歳、海へ』って藤田敏八の映画ですけど」

植竹「ああ」

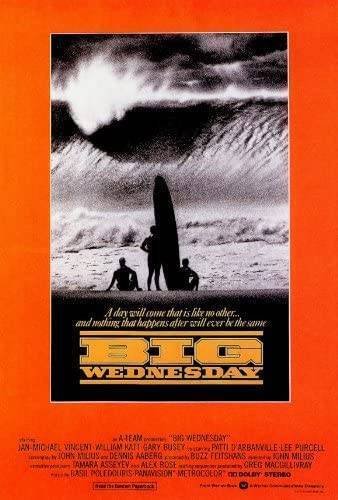

博士「『十八歳、海へ』と『ビッグ・ウェンズデー』を観て、青春の海っていう文章なんですけど。16歳で送ってるんですけど、ものすごいペシミズムにあふれてるんですよ。もう自分でもあきれるぐらい(笑)」

探してました!何年何月何旬号でした?@sujimben 水道橋博士が16歳の時、キネマ旬報のロビイエッセーに書いた文章を発見!高校生とは思えない大人な文章。題名は、青春の海「ビッグ・ウェンズデー」と「18歳、海へ」 pic.twitter.com/tIeQrHjZNd

— 水道橋博士(a.k.a. 御茶ノ水博士・Netflix版じゃない方の『浅草キッド』実物版 (@s_hakase) August 15, 2013

植竹「へぇ~~~~~。さっき竹中労さんって」

博士「ええ」

植竹「どういうところに憧れてたんですか?」

博士「やっぱり竹中労文体って憧れましたよね。あと一匹狼なところ。「人は弱いから群れるのではない。群れるから弱いのだ」みたいなあんなフレーズに憧れましたね。ペン1本を剣に変えてるみたいなところが好きだったんでしょうね。あの人は中国の漢詩とかああいう影響受けてるから」

植竹「ああ、そうなんだ」

博士「リズムとかがものすごくいいんですよね。模写してましたからね」

植竹「あの人が『なんとか歌謡選抜』(正確には『全日本歌謡選手権』)だったっけ?」

博士「ええ。審査員やってますよね」

植竹「審査員やってましたねぇ。天童よしみとかああいうの」

博士「そうです」

植竹「それは観てました?」

博士「観てました観てました」

植竹「へぇ~~~~~。そうですか」

◆注釈

天童よしみは吉田よしみ名義で、1972年に同番組に出演。

10週連続で勝ち抜いて7代目グランドチャンピオンとなる。

審査員であった竹中労が、たけなかろう名義で天童よしみ名義でのデビュー曲となる『風が吹く』の作詞を担当。

ビートたけしに導かれた話

博士「村松友視が“過激とは何か?”っていうのを『ファイター 評伝アントニオ猪木』を書いてんですけど、その過激前夜っていうのでアントニオ猪木の前に過激を感じた人っていうので竹中労の名前を挙げて、竹中労の評論家時代の過激すぎる内容を激写してるんですよ。そこでまず憧れたってのもありますね。村松友視が好きだったっていうのがあるから」

◆注釈

同著「イノキ前夜」と題されたプロローグにおいて、村松友視が猪木よりも前に“過激すぎる存在”として意識させられたのが、竹中労であると記されている。

https://mainichi.jp/sunday/articles/20211102/org/00m/070/008000d

『水道橋博士の藝人余録』

アントニオ猪木と村松友視と古舘伊知郎とボク 「プロレスの味方」との40年ぶりの再会

植竹「ああ、なるほど」

博士「村松友視自体は『私、プロレスの味方です』っていうプロレス評論を演劇論的に写したものなんだけど、その本に影響を受けてプロレスを真面目に観るようになって、活字プロレスっていうことに目覚めたみたいなのがあるんですけど。だからそこからターザン山本みたいな感じのプロレス(雑誌の)編集をやりたいみたいな気持ちと同時に、ルポライターへの憧れっていうのができて。

ただこんなルポライターだって言ってるのに、人見知りで学校行ってなくて映画ばっか観てて、帰ればオナニーばっかしてるヤツが、こんな正義のペンをちゃんと社会に対して突きつけられるかっていう自問自答がすごくて。で、その時にたけしさんが現れて。「ああ、お笑いっていうのは負けがない職業だな」って思って。なんか静的なことをしゃべってる、自分が何もできないってことをしゃべっても面白いし、受けなくても「受けなかったぜコレ!」っていうのも面白いし。

要は売れてないっていうことを「何々さん、売れてなくてさぁ」って言ってることすら面白いんだっていうのは、ホントに負けがないなって思ったんですよ。どういったって負けがないじゃんって。ああ、これは出口がある職業だなって。他のものはなんか行き詰まるんですよ、自分で考えてると。自分はそこで行き詰まるに違いないって思っちゃうんですよ。でもお笑いだけは行き詰まらないなと思って。で、憧れましたね」

植竹「はぁ~~~。たけしさんのラジオ?」

博士「ええ。オールナイトニッポン」

植竹「あのぉ…文章で書いてたって」

博士「書いてた書いてた」

植竹「写してたってホント?」

博士「ええ。そうですそうです。全文をテープを止めながら、全部写経するんです」

植竹「すごいよな、それ!」

博士「その量たるもすごいですよ、オレ。すンごいあれですよ、文字を書いてきてますよ」

植竹「そうだよな!」

博士「釈迦の弟子とかキリストの弟子みたいなもんですよ」

植竹「そっか! そうだよね」

博士「そういう人はかく語りきだから。子曰くだから」

植竹「そうだよね」

博士「子がどう言ったかっていうことを、ボクは書き記す人だから。基本、語り部なんですよねオレ自身はね」

◆注釈

博士が弟子入り前に『ビートたけしのオールナイトニッポン』を書き起こしていた話は、『ビートたけしのオールナイトニッポン傑作選!』(太田出版)内のインタビューでも話している。同書P47には、その書き起こしと分析を加えたノートの一部が公開されている。

ちなみに全文は博士のブログにも掲載されております。

https://ameblo.jp/suidobashihakase/entry-12651827839.html

『藝人春秋Diary』発売までの道のりの話

植竹「なるほどね。そして博士の新刊『藝人春秋Diary』。」

博士「はい」

植竹「これはドキュメンタリー、ルポルタージュですけれども」

博士「ルポルタージュっていうより『週刊文春』に連載された人物エッセイではあるんで、2017年から2018年までの60週分なんですね。それでシーズン1はまとめていて、その後シーズン2として1年間連載したものなんですけど。だから時事ネタを拾っていってるんですよ。話題になった人物を拾っていって、そこから自分なりにその人との交友録であるとか、この人のことをどう思うかって書いてるんですけど。

本にまとめる時には「その後のはなし」っていうのを書き加えて、ちょっと古くなってるものに現代、今の時世の中の考察っていうのを加えつつも、本自体は550ページ進行していく中にテーマを串刺しにするっていうのをやってるんですね。そのテーマの反響があるからページをめくっていくうちにエンディングに向かっていって、「ああ、このテーマは木霊する」っていう作り方をしてますね。テーマが必ず読者に響くっていうね。

だから一編一編を読んでもひとつの物語として書いてるけれど、全編を通してはテーマがあるっていう。最後まで読み通してもらったら、読後感が強く存在するっていうふうに作ってますね」

植竹「自分の部屋でね、ひとりで声出して笑って」

博士「笑いますよね」

植竹「寝てて思い出し笑いしたりしてね。ホントにコレ、笑えるんですけどもね」

博士「面白さは大前提ですよね」

植竹「こういうのって書く時、ハコ書きみたいのするんですか?」

博士「しますします」

植竹「するんだ、やっぱり」

博士「ハコ書きどころか、週刊誌なんで10個ぐらいはこれは書けるっていうようなネタを並べて。(連載原稿の文字数が)3,000、4,000ぐらいあるのか。500字ぐらいはいろんなの書いてるんですよ。それでわーっと、この人が注目を浴びたっていう時はその人のことをそこから調べていってあるんですけど。オチがあるものだけを並べてるんですよね、自分の中で見出しを」

植竹「ああ、はいはいはい」

博士「オチは書いてある、一番最後のオチだけは。だからオチに向かって振りを書けばいいような状態にしてるんですよ」

植竹「なるほど」

博士「この後、文藝春秋に復帰できるように。見出しの天才…花田(紀凱)(元『週刊文春』)編集長。あったじゃないですか、本がね。柳澤健さんの『2016年の週刊文春』(光文社)。あれで、そうかと思って。今度また復帰できるように、自分が書けると思うやつの見出しとオチだけを50本書こうと思って書き出したら、260本書けたんですよ」

植竹「はっはっはっはっは」

博士「だからいつでもまた連載いけるっていう状態にはしてるんですよ」

植竹「ストックあるぞと」

博士「ええ」

植竹「へぇ~~」

博士「今あれなんですけどね。『サンデー毎日』でやり始めたんですけどね」

植竹「ああ、そう」

博士「ええ。『(水道橋博士の)藝人余録』っていうのをやってます」

◆注釈

『2016年の週刊文春』における花田元編集長の見出しにおけるエピソードとは、おそらく『第四章 花田週刊』における『週刊文春』担当時にどんな状況でも四六時中見出しを考えてメモを取っておくことで、読者の購入意欲をかきたてる見出しへと熟成させていたことと思われる。

藝人春秋バンドの話

植竹「これ資料とか大宅壮一文庫とか」

博士「大宅壮一文庫とかもちろん使いますけどね」

植竹「結構、Wikipediaって間違ってないですか?」

博士「Wikipediaはそうでしょうね。間違ってるし。でもオレの『(週刊)文春』に発表してるのは、エッセイとしては異例な読み合わせやってるんですよ。編集者も全部調べてるし、もうひとり編集でオレが雇ってるスタッフを入れて、あと秘書と4人で必ず読み合わせやってるんですよ。裏取りをやってるから、やっぱりノンフィクションなんですよね」

植竹「ああ、すごい」

博士「「あの時、彼はそう言ったはずだ」みたいなのがないんですよ」

植竹「ああ、なるほど」

博士「「テレビでこんなことを言ったような気がする」とか、よくあるじゃないですか。だから林真理子さんみたいなエッセイはないんですよ」

植竹「はっはっはっはっはっは」

博士「林真理子さんって、一日で書くらしいですからね」

植竹「ああ、あれね! 『週刊文春』の(連載エッセイ『夜ふけのなわとび』)」

博士「「今日締切なの?」って言って。文藝春秋のサロン行って、サラサラサラサラって手書きで」

植竹「そうなんだ」

博士「何も調べず」

植竹「はっはっはっはっは」

博士「それはそれで天才ですよ」

植竹「うんうんうん。書くのって早いんですか?」

博士「早くないですね」

植竹「ああ、そう」

博士「ええ。早くないし、だけど自分の文章なんかパソコンができたのが一番大きいですよね」

植竹「そうだよね」

博士「コピーとペーストっていうか、反復っていうかコラージュっていうのかな。駆使してますからね」

植竹「ふふふふふ」

博士「コラージュみたいなことの概念をいうと、連載の中にあるコラージュの中の韻を踏みながら、もっと大きい俯瞰の本としての流れのある韻の踏み方っていうのを組み合わせていくから。音楽で言えば交響曲を書いてるような。ドラムの音をここに入れるんだとか、ここは弦楽器だみたいなのを文章の中でやってるっていうか」

植竹「うんうんうんうん」

博士「音符なんですよね。読み合わせっていうのは、「藝人春秋バンド」って呼んでたんですけど。みんなで声出しして読むんだけど、ひっかかるところを「ここちょっとおかしい」とかって止めてもう一回やり直すんですよね」

植竹「えっ!? 声出して?」

博士「黙読もあるけれど、ちょっとおかしいっていうとこは「ここちょっと読んで」って言って。「あっ、ひっかかる」みたいな。こういう声出しもあるんですよ」

植竹「へぇ~~~~」

博士「だからバンドでしたよ、4人でやってる」

植竹「なるほどね!」

博士「歴代編集者はみんな恐れたっていう。オレの担当はね」

植竹「めんどくせぇって(笑)」

博士「面倒臭いですよ、そりゃ」

作ったら終わりではなく始まりの話

植竹「すでに出てる『藝人春秋2・上 ハカセより愛をこめて』」

博士「ええ」

植竹「えっと3か」

博士「3が『死ぬのは奴らだ』」

植竹「『死ぬのは奴らだ』ね」

博士「それは今年文庫で出たんですけど2、3が。で、この『藝人春秋Diary』っていうのは、文庫でいえば4巻目にあたるんですけど単行本としては3巻目なんですよ。『藝人春秋2』上下巻が文庫で2、3で出たんですね」

植竹「なるほど」

博士「『藝人春秋』が1が絶版になってたんですよ」

植竹「ほお~~~~~」

博士「そんなの気持ち悪いと思いません? 本屋行って2、3があって1がないって」

植竹「そうだなぁ、うんうん」

博士「「それおかしいですよ」って言って。でもそういうことなんでって。『藝人春秋1』って10万部売れて、ものすごいベストセラーになったんですよ。だけどそれはおかしいから「出版しないんだったらボクが1,000冊買いますから重版してください」って言って、1,000冊自分で買ったんです」

植竹「え~~~~っ!?」

博士「最低限2,000冊ロットで重版して、1、2、3が本屋に並ぶようにしたんです」

植竹「へぇ~~~~」

博士「で、今、家に800冊あるんです」

玄関に積まれたダンボールの山を解消すべし。【夏休み読書感想文希望】WEB版「はかせのみせ」で「藝人春秋①」文庫版(特別収録・2013年の有吉弘行・解説・オードリー若林)の押印サイン本をおまけ(写真or缶バッチorシール)付きで通販しています。https://t.co/DLff0UTR15 是非に。 pic.twitter.com/REzcZMn7SY

— 水道橋博士(a.k.a. 御茶ノ水博士・Netflix版じゃない方の『浅草キッド』実物版 (@s_hakase) July 29, 2021

植竹「はっはっはっはっは」

博士「玄関開かないんですよ」

植竹「本屋じゃねぇの(笑)」

博士「それで、しかもその時に帯が付いてなかったんですね。文庫は新しく解説がオードリーの若林(正恭)君なんですよ」

植竹「はいはいはい」

博士「それで特別収録ってボーナストラックに『2013年の有吉弘行』っていう有吉論を入れてるんですよ」

植竹「お~~~~っ」

博士「これってめっちゃ引きじゃないですか、今の人の。引きになると思ったけど、新しく重版した時に帯を入れてもらえなかったんですよ。で、オレ800冊の帯を自分で作って」

植竹「えーっ!?」

博士「発注して自分で巻いて売ってるんです」

【拡散希望】WEB『はかせのみせ』で通販販売中の『藝人春秋』①文庫の帯が届く。たぶん今まで自著の帯を自分で注文をした著者はいないのではないか。残り800冊を手売りだ。この本は手前味噌ながら名著であり、おまけ付きなので皆さん贈答用に買ってください。https://t.co/DLff0UTR15 pic.twitter.com/cw2IRUAaQL

— 水道橋博士(a.k.a. 御茶ノ水博士・Netflix版じゃない方の『浅草キッド』実物版 (@s_hakase) November 6, 2021

植竹「はっはっはっはっは」

博士「そんなヤツいないでしょ」

植竹「いないよぉ(笑)」

博士「自分で近所の本屋に持ち込むんですよ。契約書作って」

植竹「なるほどね」

博士「そうしないとウチの玄関の戸が開かないんですよ」

植竹「なるほどね(笑)」

博士「でもそれぐらいやらないと、本ってオレは売れない時代だと思ってるんですよ。本を出して(売れるのは)、それは一部のベストセラー作家だけですよ。もうそのままお金刷ってるような気持ちになるのは。

だいたいみんな、西野(亮廣)君曰く“育児放棄”してんですよ、自分の作品に対して。作ったままそのままに置くんですよ、作家やクリエイターは今。だけどそんなんじゃオレも ダメだと思ってるから。1作目、長男からもう1回ちゃんと売って(販売促進を)やろうって。こうやってPOPまで今、自分で作ってるんですよ、書店用の」

書店用の『藝人春秋Diary』『藝人春秋』文庫版のPOPを作りました。採用してくださる書店さんはスモール出版にご連絡ください。 pic.twitter.com/1y2ZXJ3bpo

— 水道橋博士(a.k.a. 御茶ノ水博士・Netflix版じゃない方の『浅草キッド』実物版 (@s_hakase) November 21, 2021

POPの効果は、お店の雰囲気の魅力は勿論✨著者の魅力の力も相まって、その本の魅力や内容を説明せずとも想像し易く、購買意欲のひと押しを手助けする、購入への第一歩を促すツールといえます😆🎶今全国の各書店でも手描きPOPのハンド(メイド)パワー🙌🎨に注目されていますので是非✨☺️#水道橋博士 https://t.co/1x9cxOhFob

— 火消し娘 (@DdXu20OoqdR2FuS) November 21, 2021

紀伊國屋梅田本店にて

— 藝人春秋saga (@uPB4V7UR9pEZvp4) November 30, 2021

書店員さんインタビュー

「売れてますよ、はい、

水道橋博士さん、有名ですね。

そうですねー、30代以上の男性層がよくお買い求めになられますねー。」

お忙しい所、本当に

ありがとうございました!

『藝人春秋Diary』絶好調!!発売中

https://t.co/Ieiw3VPY1c pic.twitter.com/WDojxV4kiO

◆注釈

博士が買い取った文庫版『藝人春秋』の帯はWEBショップ『はかせのみせ』のロゴ入り。

博士制作による『藝人春秋』シリーズのPOPは、デザインを火消し娘さんが担当。私も渋谷駅前の大盛堂書店でPOPを見に行き、文庫版『藝人春秋2&3』を購入しました。

藝人春秋sagaさんは大阪地区の販促を担当し、書店員さんへのインタビューを交えてTwitterでレポートを報告している。

全国の博士ヘッズが「ない」ところから「ある」を創造しています。

植竹「ああ~はあはあはあ。はいはいはい」

博士「これを書店に配っていって。えらいでしょ?」

植竹「富山の薬売りじゃねぇかよ(笑)」

博士「ホントにそうですよ。富山の薬売り方式で本を販売していって」

植竹「ほお~~~」

博士「内容には自信ありますからね」

人生は自分が主人公のドラマという話

植竹「うん。1995年の」

博士「はい」

植竹「博士の本で『水道橋博士の異常な愛情』っていうのがございましたよね?」

博士「出しました。処女作ですよ」

植竹「そうですよね」

博士「ええ」

植竹「こっからこう綿々と続いてる」

博士「そうですね」

植竹「本ですよね」

博士「若気の至りっていうか、『博士の異常な愛情 私は如何にしてAVを愛するのを止めたか。』っていう、『博士の異常な愛情』の映画のパロディーをやってるんですけど。それはもうホントにセックスを描いてるんです、自分がやってるセックスをすべて。風俗行って、こういうセックスしたみたいな。そういうルールで書いてた本なんですよ。本ていうか連載だったんですよ。もう今、娘がいるからすンごい困ってんですよアレ」

◆注釈

博士の処女作、正式タイトル名は『水道橋博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて風俗とAVを愛するようになったか。』(青心社)

月刊誌『熱烈投稿』(少年出版社。現・コアマガジン)に連載されていた『水道橋博士のちんちん日記』を書籍化したもの。同時期に電気グルーヴも連載をしており、当時高校生だった私は両者の連載を読みたいがために、ライバル誌『投稿写真』(サン出版。現・マガジンマガジン)と合わせて購入していた。

この二誌のおかげで、私は世の中をまっすぐではなく斜めから見ることを教えてもらえたように思う。それだけ日常では知り得ないサブカル臭がプンプンと漂いまくっており、単なるエロ本というカテゴリでは括れない勢いがあった。まあそりゃあ、グラビアには散々お世話にもなりましたがね…。

植竹「だけど、あの本読んでオレこの人、政治のこと話せるなってボクは思って日テレの『RON!』に出てもらったんだけど」

博士「あれはホントに買い被りだったですよね」

植竹「いいえ、とんでもない!」

◆注釈

残念ながら『RON!』については、Wikipediaに詳細情報がない。

私が記憶しているかぎりでは、番組MCを担当していたのは別所哲也。

同番組に浅草キッドとして出演。

毎回、各界の論者を招いて雀卓を囲むかのような座組で討論会が行われていた。

なかなか番組と噛み合わないことを、当時ラジオ番組で吐露していたことを覚えている。

そして決定的であったのが、作家にして元傭兵の柘植久慶を招いた回。

博士が軍人の同性愛事情をさまざまな角度から攻めてみたものの、柘植氏にものすごい眼力で無言の圧力をかけられて噛み合わず、結局降板に至ってしまう。

このあたりも詳細は『水道橋博士の異常な愛情』に記されている。

が、私はなぜか現在紛失中。部屋のどこかに眠っているのだろう。

※絶賛探索中。

完全に私の記憶のみでの記載なので、詳細情報をお持ちの方いらっしゃいましたら私のTwitterのDMまでご連絡ください。是非お願いいたします。

博士「だけど、あそこからずっと自分を主人公とした物語を描いているっていうことですね。芸能界にいるってことはもう、ほぼ小説と一緒なんで。

終わりなき日常を送っている一般人とは違って。だからそういう自分自身の物語を読者に報いるために、それ故に無茶をしたり分不相応のことをやったり干されたり、いろんなことがありながら。でもそれも一編のドラマであるって思いながらやってんですよね」

植竹「しかし、いろんなことあったけど」

博士「いろんなことあったけど、よく生きられた」

植竹「よく生き延びてきたよね!」

博士「立ち直ってね」

植竹「ホントに」

博士「だから人生っていうのは、本当に1冊の本で伏線っていうのは必ずあるっていって。50歳までは伏線の連続なんだっていうことで。これがテーマなんだけど『藝人春秋Diary』の中で。伏線っていうのは付箋なんだって。みんな人生の中に付箋を貼っていったら、いずれ回収されるんだよっていうことがこの本のテーマですね。人生には予告編があるぞっていう。そういう話です」

『藝人春秋Diary』からおすすめの章および人物の話

植竹「この『藝人春秋Diary』から、ちょっとこの人の話がみたいなの紹介してほしいんですけども」

博士「面白いって言われるのは、『石原伸晃「おマヌケください!」』っていう。この章は面白いのは、石原伸晃が秋葉原に安倍(晋三・元)総理の選挙演説の応援に行くっていう地下鉄の中で起こるできごと。コラアゲンはいごうまんっていう芸人と出会うっていうだけの話なんですけど。それが結果的には東京8区で落選するっていう」

植竹「そうだよなぁ!」

博士「ここに至るっていう予言の書ですね」

植竹「そっかぁ」

博士「そうですそうです。これホント、予言だと思いますよ」

植竹「そうだよね」

博士「ええ」

植竹「あと意外だったのは、キョンキョン(小泉今日子)とか樹木希林さんとすごい接点があったっていうのは」

博士「そうですね」

植竹「樹木希林さんなんかすごいよね」

博士「樹木希林さんは竹中労さんをまさにボクの憧れのルポライターと生前に親交があり、ボク自身が竹中労のことを好きだっていうのを名古屋(東海テレビ『ぷれサタ!』)で知り、その後『竹中労を偲ぶ会』っていうのに樹木希林さんが呼ばれた時に突如電話があって、「貴方が本当に竹中労のことを好きだっていうの知ってるから、私なんかがしゃべるより貴方しゃべりなさい」って」

植竹「濃いよなあ~」

博士「山梨まで呼ばれて行くっていう」

植竹「ねえ!」

博士「そこから2年連続その会に出て、ずっとそこで親交を深めるっていう」

植竹「まさかそんな交友関係があるなんて」

博士「知らないでしょうね」

植竹「ねえ!」

博士「めちゃくちゃ深い話してますよ」

植竹「そうだよね、これ」

博士「ええ。なぜならばオレはオフィス北野騒動の真っ最中だったっていう」

植竹「ああ、そうだ」

博士「希林さんはそういうの面白がる人だから「全部本当のこと教えて」って言って。山梨に記者がものすごい何人もいるんですよ。7~8人いる中に希林さんと2人っきりで「取材させてください」。「ダメ! 私、食事してんだから今、彼と」って。記者が見守る中で2人っきりで。まあ知らないでしょうね、そういう交友はね」

植竹「『麻生漫☆画太郎』っていうのも、おかしかったねぇ」

博士「麻生さんを総理大臣にしたのは、オレの製造者責任があるっていうね」

植竹「そうそうそうそう(笑)」

博士「オレが麻生さんと対談してる時に、麻生さんが漫画、青年漫画が大好きで(日本)青年会議所の会頭をやってる時に本棚を『週刊文春』で写したグラビアを思い出して、「そういえばそんな写真ありましたね?」って(聞いたら)「よく覚えてるなぁ!」っていうところから麻生さんの『ゴルゴ13』好きが世間に知れ渡り」

植竹「はっはっはっはっは」

博士「それを麻生太郎事務所が翻訳し、漫画雑誌(『ビッグコミックオリジナル増刊』)がまた再取材して。世界に向けて発信して、秋葉原で大人気になり総理大臣にまでなる。ウチの実家っていうか、カミさん方の実家が(愛知県)大府(市)で料亭をやってるんですよ。そこに麻生さんがいらっしゃって、ウチの義理の父に「貴方のところのね、お婿さんにね私はね、総理にしてもらったんですよ」って」

植竹「言った!」

博士「ええ。でもこの本の中では、オレはその麻生さんをオレの製造者責任っていうか、あんな麻生さんはダメだっていう話を書いてんですよ」

植竹「そうでございます(笑)。とにかく『藝人春秋Diary』」

博士「はい」

植竹「スモール出版から出ております」

博士「全然ビッグな本ですけどね」

告知&エンディング

植竹「これを是非お手に取ってください。あとなんかお知らせみたいのございますか?」

博士「この『藝人春秋Diary』と『藝人春秋』シリーズを読んでいただいてですね。あとYouTubeで『博士の異常な対談』っていうのをやっておりまして、これ永遠と今続いてますから。今多分あれですね、カンニング竹山君の回が流れてると思います。錚々たる人物との対談になってまして。

あと『アサヤン』っていうのをやっていて、これはほぼ毎週のように阿佐ヶ谷のライブハウスでやっている、テレビ番組の収録をやっていて、それがYouTubeになり、ニコニコ動画で全面観られるっていうのを会員制でやってますから、ぜひぜひ。告知すればキリがないんですよね」

植竹「はっはっはっはっは」

博士「あとツイキャスを毎日やっている」

植竹「Clubhouseもやってると」

博士「Clubhouseもときどきやっておりますので」

植竹「はい」

博士「日本で一番アクセスしやすいタレントだと思いますよ」

植竹「ワッハハハハハッ!」

博士「だって毎日どこかしら何かやってて」

植竹「そうだねぇ」

博士「配信して、しかもメッセージも受け取れるから」

植竹「なるほどね。ぜひこの『藝人春秋Diary』を」

博士「『藝人春秋Diary』を」

植竹「読んでいただいて、お正月でもね読んでいただきたいですね。今日は水道橋博士さん、ありがとうございました」

博士「どうもありがとうございました。また呼んでください」

いいなと思ったら応援しよう!