高野山旅行 12(終)【高野参詣起点の地 2】

前回の記事の続きです。

前回の記事はこちら↷

前回ちょっと中途半端なところで、記事を終えてしまいました。

前回の記事で、最後に紹介しました、丹生官省符神社の本殿。

国指定の重要文化財です。

室町時代(1541年)に再建されたものだそうです。

こちらの社務所で、御朱印をいただいたのですが、その社務所の少し前の足元に、四角い石が埋めてあります。

ここに立って、山の方を見ると、高野山が見えるといます。

わかりますか?

軒下に見える三角形の山です。

弘法大師さまのお母様、高野山に登れない女性たちは、ここからこうして高野山を眺めたのかもしれません。

ところで、丹生官省符神社は、丹生高野明神→丹生七社大明神→丹生官省符神社と名前を変えてきたそうです。

官省符荘とは、太政官と民部省から認可された荘園という意味で、国の干渉を受けない不入の特権と、国へ税金を納めることがいらない不輸祖の特権をもつ正式な荘園でした。

高野山にも、寺領として官省符荘が与えられ、丹生官省符神社は、その広大な官省符荘の総社として、栄えたそうです。

さて、この丹生官省符神社の社務所の脇から下に降りる道があります。

そこを降りると、そこにも町石がありました。

これは、前回の記事で書いた高野山まで続く百八十町石の、二つ目の町石です。

百七十九町という文字と、文永6年12月の文字が読めます。

文永6年というと、1269年、鎌倉時代の中期になります。

高野山の町石の中でも特に古い町石だそうです。

ということは、この道が高野山へと続く町石道なのですね。

さて、この町石道を少し高野山方面に向かうと、右側に急な石段が見え上に赤い門が見えます。

勝利寺です。

高野山表参道の玄関口で、高野山への宿泊客や参詣者で賑わったと伝えられています。このお寺は、慈尊院よりも前に建てられたといわれています。

また、お寺に「勝利」という名前を使うのは、全国でも珍しい(ここだけ?)らしいです。

勝利とは、勝つ(victory)の意味ではないとのこと。

勝利とは、仏教用語では、現世利益、または厄除けの事を言うので、「 勝利寺 」とは現世利益の寺と言う意味だそうです。

高野山開創の前年に四十二歳の空海が厄除け祈願のために十一面観音を自ら彫り奉納し開創したお寺。

かって天皇や上皇行幸の宿舎としても利用され、嘉応元年後白河上皇が高野山を参詣した際もここに宿泊し、その時建立された御幸門も残っているとのこと。

そんなすごいお寺なのに、知名度低くないですか???

そんな勝利寺の急な階段を登ります。

見えてくるのは仁王門

この仁王門は、安永2年(1773年)に完成したと伝えられています。

両脇の仁王は、高さ2.4mあり、延享元年(1744年)に、高野山奥の院の明遍杉で作られたとのことですが・・・そういう前情報は全くなく、写真も撮らずに、見るだけ見て通て来てしまいました。

門から振り返ると、いかに急な石段だったのかがわかります。

門を入ると、なにやら地元の人がたくさん日陰に座っていました。

なんか、掃除をしていた後なのか、途中の休憩なのか?

見学していいのでしょうか?

と聞くと

どうぞ、どうぞ、

あなたたちは、いい時に来たねえ、

今日は観音様の日だから、普段閉まっているところを全部開けているのよ。

上に上がって全部見て行ってくださいね、と。

なんてラッキーなんでしょう・・・

ということで、本堂に。

お言葉に甘えて、上がらせていただきます。

とはいえ、撮影していいのかわからず、なんだか悪い気がしたので、撮影はしませんでした。

あとから考えたら、別に悪いとは言われなかったから、よかったのだろうか??? もったいないことをした。

本堂から、隣の地蔵堂、鐘楼は回廊でつながっていて、ちょっと不思議な作りです。

地蔵堂も、なかなか良くて、しばしゆっくりしたいような雰囲気のところですが、全体としてボヤ~ッとした記憶で、詳しく描くことができなくてすみません。

地蔵堂からさらに鐘楼への回廊が続きます。

釣鐘はないみたい。鐘楼が回廊でつながっているのは珍しいけれど、その近くまでは行けず、中の様子はわかりませんでした。

この時期、まだアジサイが咲いていた本堂ですが、その奥には大師堂もあります。

山門の横の方には、なにやら建物がありました。

時間が早かったからなのか?

休館日だったのかわかりませんが、閉館になっていました。

あとから知ったのですが、この建物は、勝利寺住職の方丈としての建物だったそうです。中には、国指定となっている庭園があり、高野口の町を一望できる、景色の良いところだそうです。

現在紙漉き体験ができる施設らしく、手漉き和紙、弘法大師縁の高野紙の伝統と文化を後世に伝えるべく創設された施設なんだそうです。

体験まではできなくても、入ってみたかったです。

嘉応元年(1169年)、後白河上皇が高野山に参詣された際に作られた御幸門があると聞いていましたが、どれのことを言っているのかわかりませんでした。鐘楼の近くは、植物が生い茂りよくわかりませんでしたが、そのあたりにあったのでしょうか?

後から、地元の人に聞いてみればよかった・・・と後悔。

あまり写真を撮らなかったことなども、勝利寺に関しては、せっかくチャンスだったのに、後悔ばかり残ってしまいました。

今回九度山では、行きたいと思っていた丹生都比売神社と、丹生酒殿神社には行けませんでした。

九度山で、一番行きたかったのは、慈尊院と丹生都比売神社だったのですが、丹生都比売神社はちょっと離れているので、時間的に無理でした。

いつかできることなら、慈尊院から高野山まで歩いて行ってみたいところですが、体力的に無理だと思われるので、妙寺駅から行く三谷坂といわれる道を高野山方面に向かって歩き、丹生酒殿神社~丹生都比売神社まで歩き、町石道を慈尊院に戻る(またはその逆コース)を歩いてみたいと思いました。

元気がある方は、ぜひ慈尊院から高野山まで歩いてみてください。

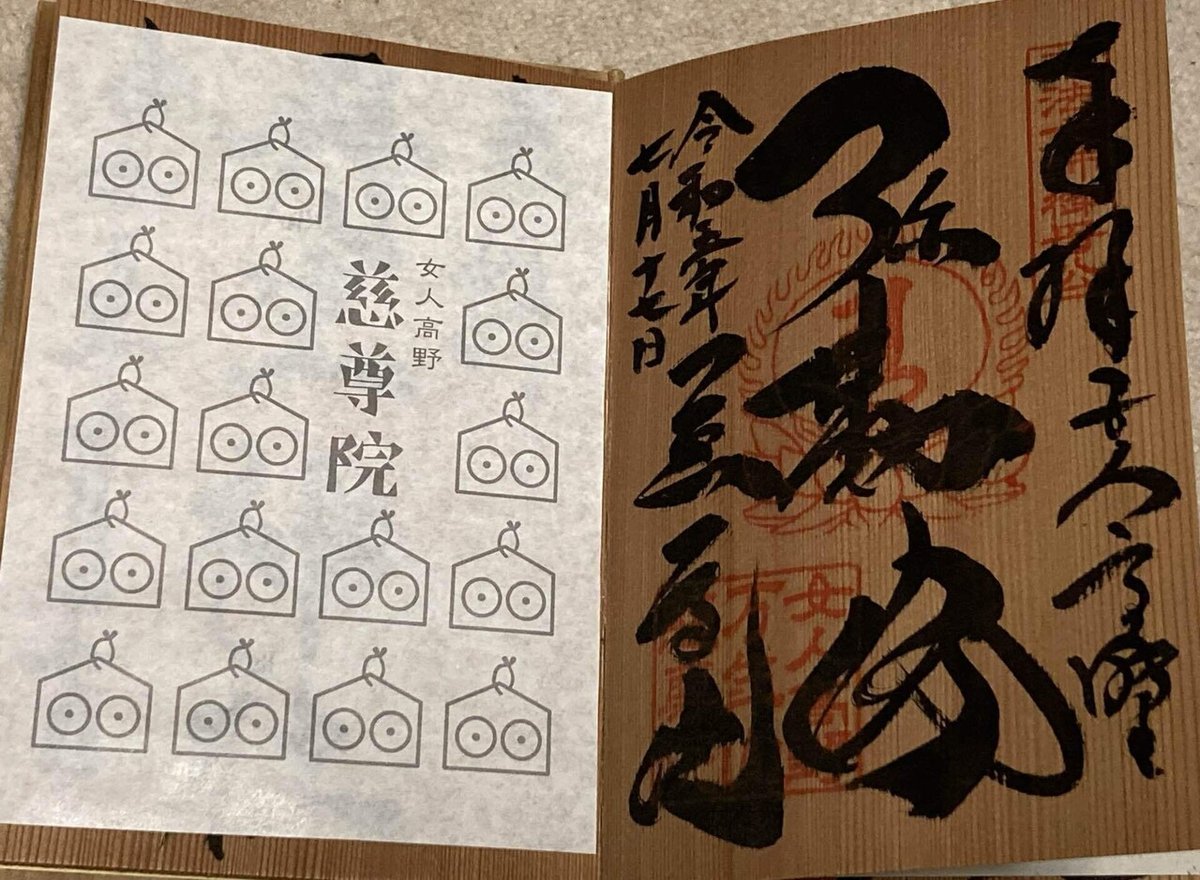

最後に、慈尊院と、丹生官省符神社の御朱印です。

勝利寺は、無人なので、御朱印はないと思っていました。

しかし、この記事を書くにあたり調べていたら、なんと慈尊院でもらえたようでした。

下手こいたぁ~

この後、実際には、前々回の記事で書いた真田ゆかりの場所を訪れてから、九度山を後にしました。

帰りは、急行で難波まで戻ってきました。

景色がどんどん変わって、ビルが立ち並ぶ町の中に戻ってくると、まるで夢を見ていたような気持ちになりました。

この後は、新大阪駅でたこ焼きを食べてから、新幹線自由席に並び、無事に席を確保して帰路に着きました。

ようやくすべての高野山観光の記事をかき上げることになってしまいました。

旅行からすでに1か月以上もたってしまった。

体調不良もあったりしたし、やたらと忙しい1か月で、後半はかなり記憶が薄れてしまっていた部分もありました。

時間に追われ、なんだかせわしくて、写真を撮り忘れたり、撮った写真が何なのかわからなくなってしまったり、ということもありました。

とはいえ、念願の高野山旅行は、最高でした。

気のおけない友人との旅行だったこともあると思います。

最後に、九度山の中川旅館のおじさん、九度山観光が終わるまで、荷物を置かせていただき、その後駅まで歩いて帰ろうとしていた私たちを、

殺人的な暑さだから、駅まで送ってあげるよ、と送ってくださいました。

実は朝、出かける用事があるから、ついでに慈尊院まで送ってあげる、と送ってもいただきました。

本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

また、九度山はなかなかお土産買ったり食事をする場所はありませんでした。しかし、時間がなくて寄れませんでしたが、大きな物産館があって、そこに行ったら色々ありそうでした。

全体的に下準備が全然足りなかった旅行でした。

だからこそ、もう一度行きたいと思えるのかもしれません。

とはいえ、そうそう行けるところでもなく・・・

この記事で、高野山や九度山を感じていただけたらうれしいな、と思います。

本当に長いシリーズになってしまいました。

ここまで読んでくださったかた、ありがとうございました。

これまでの記事