高野山旅行 7【金剛三昧院】

奥之院を出た私達は、残る金剛峯寺と、金剛三昧院に向かいます。

金剛峯寺は、高野山真言宗の総本山。

高野山に行ったら、壇上伽藍、金剛峯寺、奥之院に行かなくちゃ!と思っていました。

しかし、金剛三昧院についてはよく知りませんでした。

何度か書いていますが、以前買った紀伊山地の世界文化遺産のご朱印帳。

この中に金剛三昧院があったので、それならば行かなければ!

というくらいの知識で、行きました。

とりあえず時間もないので金剛峯寺に急いでいた私達は、その手前で

ここを曲がれば金剛三昧院という立札を見かけました。

それなら道順的にこっちが先か…

その日も初日と同じく、中心地に近いところのコインロッカーに荷物を預けるつもりで持っていたのですが、仕方なく重い荷物を持ったまま、金剛三昧院へ向かいました。

日陰の気持ちいい道を歩いていくと

確か5分くらいで、三昧院についたと思います。

入り口には立派な山門。

文政年間(1818年から1830年まで)の建立だそうです。

扁額には、「毘張尊」の文字。

この地を守護する天狗様の名前だそうです。

どんなところだろう?

山門から中を見てみます。

壇上伽藍も奥の院も、人が多かったので、人が少なくて静かな金剛三昧院は、とても落ち着くところでした。

場所的にも、高野山の中心から少し離れていて、木々に囲まれていて、静かなところです。

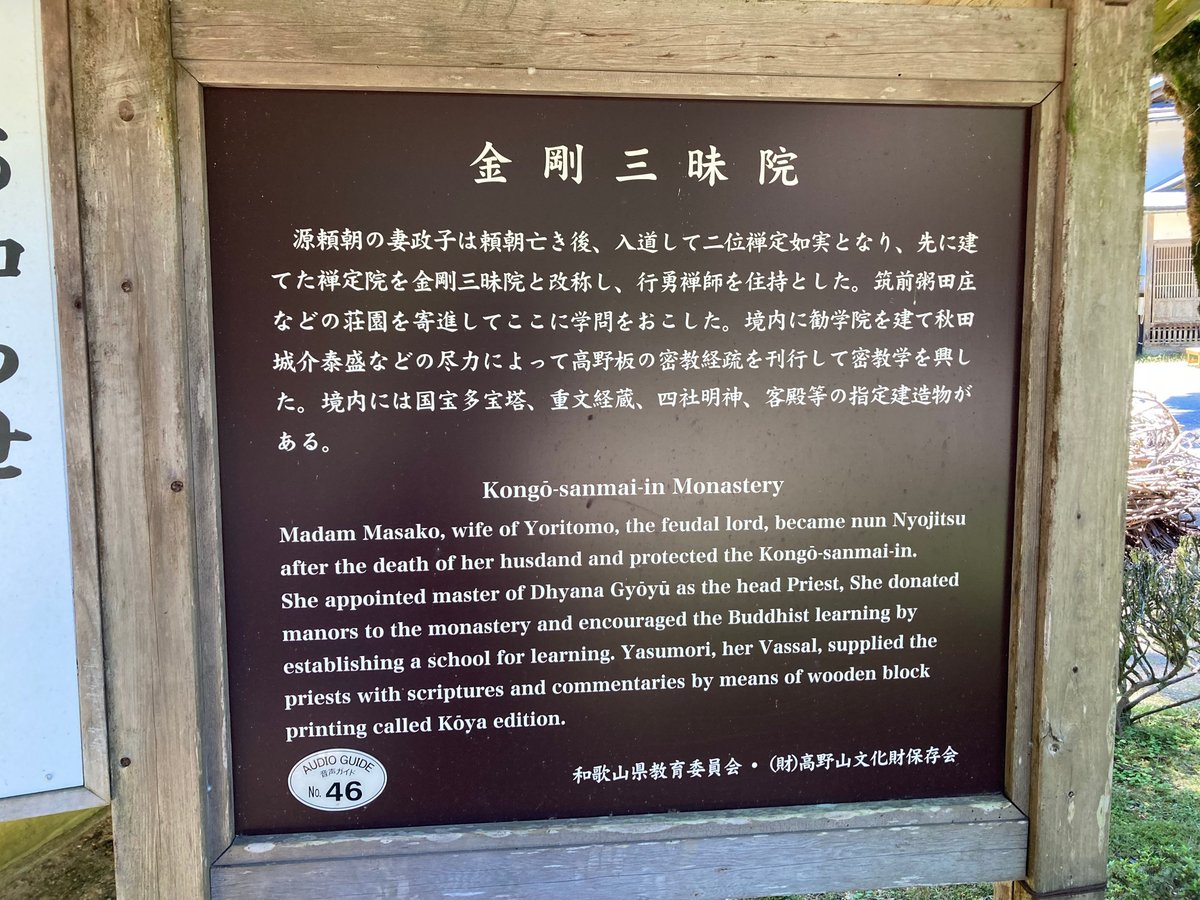

源頼朝の妻政子によって、もともとあった禅定院を金剛三昧院と改称し、荘園を寄進したりして、ここに学問所を興したようです。

鎌倉時代には、高野山で最も大きいお寺の一つだったそうです。

山門を入ってすぐの右側に、参拝料(300円)を払う所があるのですが、そこのおじさんが、とても感じがいい方で、私たちの大きい荷物を、そこに置いておいていいよ、見ておいてあげるから・・・といって下さり、本坊内も自由に入って、ゆっくり見てくださいね。

などと声をかけてくださり、帰りも、ゆっくり見ていただいてありがとうございました。なんて言っていただけました。

ということで、まずは右手の本坊・客殿にあがって、見せていただきました。

本坊は、法要を行う大広間で、僧侶の住居も兼ねているとのことです。

大広間の襖絵は、1400年代東山文化を築いた足利義政お抱えの絵師、小栗宗旦が描いた「金地著色梅花雉子図」があります。

重要文化財だそうです。

中庭も、素敵でした。

本堂を出て、先ほど山門の正面に見えた、本堂に向かいます。

本堂の手前、左側にこんもりしているのは、県の天然記念物の「しゃくなげ」です。古いものは、樹齢450年にもなるそうです。

5月にはピンク色の小山のようになるとのこと。綺麗だろうなあ・・・

そして、こちらが愛染明王を祀った本堂。

ご本尊は、源頼朝の等身大の念持仏で、運慶の作と言われています。

頼朝、政子、足利尊氏のご位牌も安置しているそうです。

シャクナゲのあるところの横(本堂の手前左側)には、こちらも重要文化財の四所明神社

1552年、室町時代末期に建立されたものだそうです。

高野山の守り神である丹生明神、高野明神、気比明神、丹生御息(狩場明神のこと?)の四体を祀っています。

四所明神の隣は、これまた重要文化財の経蔵

奈良の正倉院とおなじ、校倉造で、屋根はヒノキの樹皮を敷き詰めた檜皮葺です。

1223年、鎌倉時代に作られたもので、この時代に作られた校倉造は、あまりないそうです。

また、中には弘法大師が書いた書物や経典を刻んだ版木である「高野版(重要文化財)が500枚もあるそうです。

本当に、重要文化財だらけ!

本坊の前のお庭から見えるのは、多宝塔です。

多宝塔は、山門を入ってすぐ左後ろにあります。金剛三昧院というと、この塔の写真が出てくるので、ここのシンボルともいえる塔です。

その塔の方に行くと、手前に六本杉といわれる大きな杉の木があります。

別名天狗杉とも言われ、三本の杉の木の幹が六本に分かれた大樹で、樹齢800年のご神木です。

守り神である天狗・毘張尊が舞い降りた神樹とのことです。

おもわず見とれてしまうような、立派な木でした。

そしてその木の前に、国宝の多宝塔があります。

高野山に現存するもっとも古い建立物で、滋賀県の石山寺に次いで、日本で二番目に古い多宝塔でもあります。

とても美しい塔です。

この多宝塔は、1223年鎌倉時代に北条政子が、頼朝を供養するために創建したものです。

また、多宝塔内には、運慶の弟子である快慶の作と伝えられる秘仏「五智如来坐像(これも重要文化財)が安置されているそうです。

近づくと、年代を感じます。

それがまた何度も風情がある。

この塔が完成した時、北条政子はきっとこの場所に立って、ピカピカの塔を見上げたことでしょう。

そう思うと、なんだかすごい場所にたっているような気がしました。

さて、こちらの御朱印は

私は、少し早く行って、御朱印を頼んでいたのですが、後から行って頼んだ友達は、御朱印は紙でお渡ししていますって言われて、紙に書いたものをいただいてました。

頼んだ人が違ったから?

ちょっと気の毒でした。

それを聞いた私が、どうして?

言ってみなよ、と言ったのですが、遠慮っぽい友達は、悪いからもういいよ、と言って諦めてました。

ちょっと残念…

しかし、本当に来てよかった!

と思えるお寺でした。

皆様も高野山に行ったらぜひ、金剛三昧院にも足をお運びください。

ちなみにここにも宿坊があるそうです。

そして、令和4年には、多宝塔内が特別開帳されていたようですが、今後多宝塔や本堂など御開帳される日があったら、又行ってみたいです。

次の記事で、ようやく金剛峯寺になります。

まだまだ続くなあ…

次の記事はこちら↷

これまでの記事です。