焼津神社 2

前回の記事の続きです。

前回の記事はこちら

焼津の名前の元となった、日本武尊の東征の時賊の火攻めに遭い、草薙剣で草を薙ぎ、向い火をつけて難を逃れた。

その時に焼け野原になった場所が、ヤキツ(焼津)である、ということで、日本武尊を祀る焼津神社。

その日本武尊の像が、鳥居を入って少し行ったところの右手にあります。

これって昔からあったかな?

記憶にない。

少なくともこの場所にはなかった。

さて、正面にはようやく拝殿

なんだかスッキリしてる。

昔の焼津神社は、うっそうと木が茂り、ちょっと暗いイメージだったけど、それはそれで神社っぽくてよかった。

社務所でいただいたパンフレットに昔の写真が載っていた。

そうそう、こんな感じ。

後ろにある本殿を見ることなんてできなかった。

そしてその頃、後ろにあるのが家康公が作った本殿だったなんて、知りもしなかった。

それが今では

丸見えじゃないか‼️

なんだか恥ずかしいわ

って誰が‼️

まあとりあえず、拝殿でお参り

まだ、新しい。

2019〜2021年に作り替えたらしい。

反対側に行ってみる。

この天満宮と牛さんは、見覚えあるなあ…

天満宮と言いますから、こちらは学問・書道の神様である菅原道真公をお祀りしています。

近くに梅の木も植えてありました。

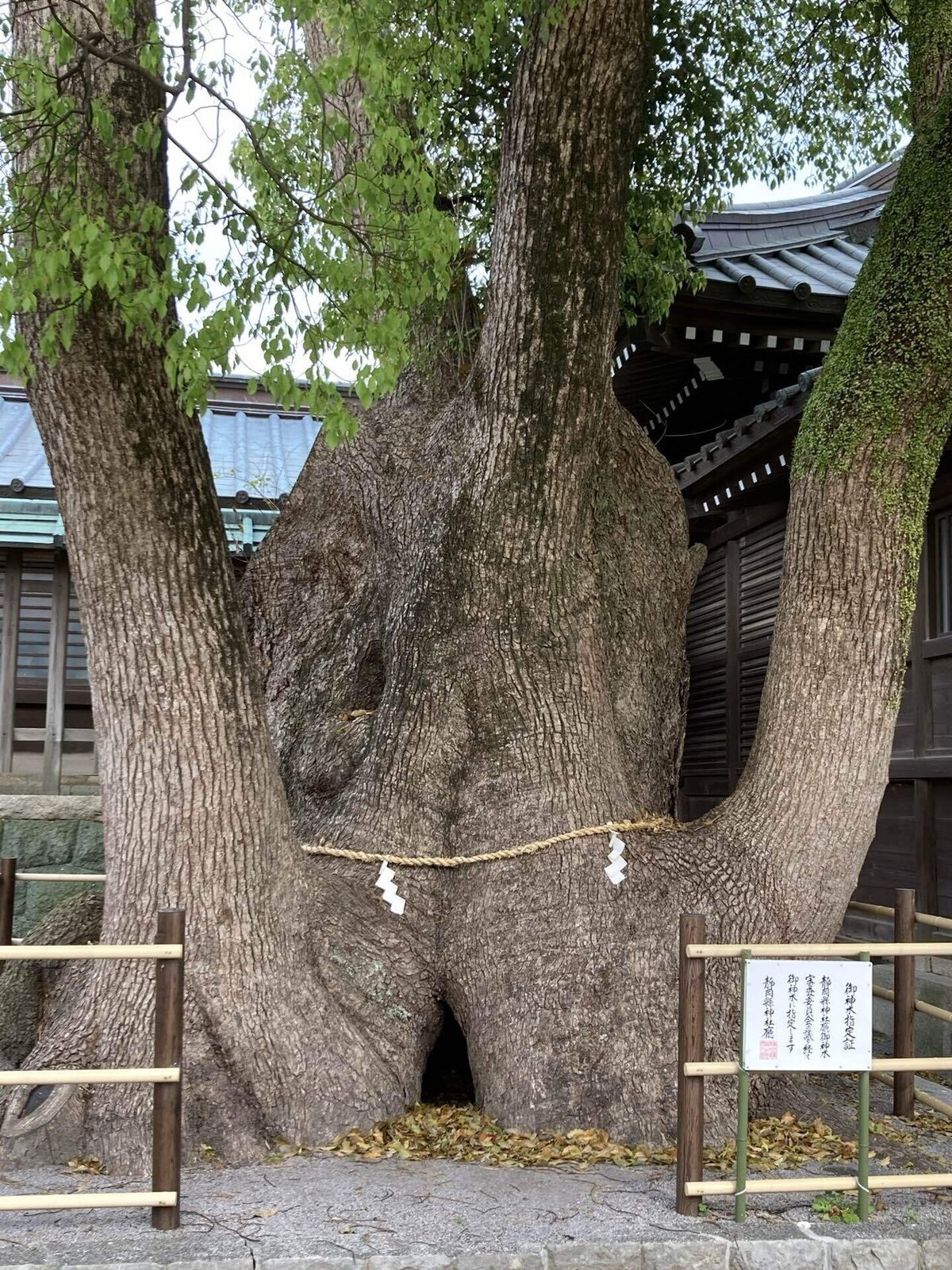

拝殿の左側、以前は立ち入れなかった奥の方へ行ってみると、立派な御神木

あ、この後ろにあるのが、家康公が作った本殿?

なんてこった!

本殿だけを撮った写真がなかった。

しかし、こんなに日当たり良くなっちゃって、損傷が早くならないのかしら…?

さて、この立派な御神木。

正面から見ると

どう(何に)見えますか?

私は…

内緒にしておきます。

さて、その近くにもう一本、しめ縄を張った木がありました。

日本の木かと思ったら

根本は一つだった。

驚きです。

さて、このほか、

摂社として

市杵島姫命を祭った市杵島姫命社(写真右)と五社神社(写真左)があります。

市杵島姫命社 には、市杵島姫命という海の神様がお祀りされています。

日本武尊が焼津に上陸した際に、持っていた火石と水石を祠に納め、海の神様である市杵島姫命をお祀りしたという言い伝えもあり、本殿よりも古い歴史があるという説もあります。

五社神社は、以前焼津の他の場所にあったものをまとめてお祭りしているものです。

この他、浅間神社、竈神社、天王神社、八幡社、橘姫社、春日社、稲荷社が合殿された七社神社もありました。

また、神武天皇の像もあります。

この像は昔からあって、子供の頃これが日本武尊だと思っていました。

しかし違った。

これは以前、市内の神武通り商店街にあったものらしいです。

この像も、昔は神社を挟んで元焼津公園の反対側にある、小さなアスレチックとかある公園のあたりにあった気がするのだけれど…

(おぼろげな記憶)

そのアスレチックも、木に囲まれて暗くて虫とかいそうな感じでしたけど、今はすごく明るく綺麗になって、子供達が遊んでいました。

さて、これは、明治時代の焼津を描いたものらしいです。

昭和18年までは、幣殿(本殿と拝殿との間にあり祭儀を行うための建物)は無く石垣の階段を上った所に砂利が敷き詰められていて、そこで神事が行われていたそうです。

以前の拝殿は、江戸時代中期に建てられたもので、新たな拝殿を建てる際に移動して、今では御霊神社の拝殿になっています。

(御霊神社は前回の記事)

また、この絵でわかるように、本殿と拝殿の間に細い川が流れていたらしい。

今とはだいぶ様相が違います。

今回私が最初に入った鳥居は、この絵にはありません。

左前の拝殿の方から入りました。

こちら側に、車が多く通る道があり、そちらから入るようになっていますが、昔の入り口は、右側の奥の方が入り口だったようです。

そちら側に行きます。

なんか少しだけ、昔の面影がある気がします。

そして、その入り口の鳥居

この前の道は、本当に狭くて、住宅地の入り口?という感じで、鳥居から出たらすぐ正面が民家です。完全な住宅地。

しかし昔は、こちら側本当の入り口だったんですね。

だとしたらこの辺は、門前町だったのかしら?

最後にできたばかりの社務所

こちら、近代的で綺麗な建物になっています。

ここで御朱印もらえますし、

お祓いの受付もこちらでします。

でも、昔のイメージが強い私は、

なんとなく…

ふらっと見て、パンフレットだけもらって出てきた。

昔来た時に、もっとあちこち写真撮っておけばよかった、なんて思いました。

さて、現在の入り口近くの横に、元焼津公園という公園があり、大きな土俵があります。

ここで焼津神社奉納相撲があることはもちろんですが、それ以外でも、ときどき相撲の稽古や大会をやっているようです。

焼津出身の翠富士も、きっとここで何度も相撲をとったことでしょうし、

女子相撲の優秀な選手も出ているそうです。

焼津神社のこと、よく知らなかったけれど、記事にしようと色々調べて、今まで知らなかったことがわかってよかったなあ、と思いました。