銚子川の魅力に興味津々な学生達を見て

自然環境リテラシー学

川コース 第2回目

日時:2022/7/2-3日

場所:キャンプin海山(三重県北牟婁郡紀北町便ノ山271番地 )

こんにちは!川班リーダーのさっさんです。

今回のリテラシー実習は銚子川というとっても綺麗な川を舞台に行いました!今年もキャンプin海山さんのテントサイトを借り、管理人の田上さんから銚子川に関する様々なこと教えていただきました。受講生にとって内容の濃かった2日間になったと思います。

今回の私のnoteでは銚子川の魅力に触れた受講生の自然に対する考え方・姿勢の変化に重点的に触れて行きたいと思います。

1日目

1日目は、三重県の「みえアウトドアヤングサポーター育成事業」の一環として、三重県と連携して実施しました。

川でのレスキュー

私は実習の最初の活動である川でのレスキュー訓練を担当しました。

場所は銚子川の河口に近いまいこみ淵です。

受講生にとって川での実習は初めてなので、まず川に思いっきり触れ、川の流れを知り、全員が川の危険性を理解した上で安全に実習が行えるようになってもらうのが目的でした。

さらに個人個人がレスキューできるようになれば、もし何かあった時に対処できる人が増え、実習全体の安全性の向上にも繋がります。

それではまず、川でのレスキューの要点を記します。

川は海とは違って、常に一定方向からの流れが存在します。

流れの勢いは思った以上に強いので、安易に川の中に入って救助をしようとするのは危険です。だから、できるだけ陸上から救助をするのが望ましいのです。救助者は自分の身の安全を確保した上でレスキューしなければならないという意識を持たなければなりません。

下の図が川でのレスキューの危険度レベルを示したものです。

実習のレスキューでは、レベル3のスローロープを用いたレスキューを行いました。

レスキュー内容は、川で溺れている人(要救助者)に浮力体の付いたロープを投げ、救助者を引っ張り上げるというものです。

レスキューのポイント

救助者

まず、安全確認。どの危険度レベルに当たるかを判断する。ロープを救助者の奥側に投げる。そうすることで、要求者はロープを辿って浮力体にたどり着くことが出来る。

要救助者

ロープが投げられた方から反対の腕にロープを括らせ、首に引っかからないようにする。

反対側の腕にロープを潜らせることによって、救助者がロープを引けば、川の流れに対して、体が斜めになります。そうなれば、川の流れの推進力が働き、要救助者が岸に向かいやすくなるのです。

実際にレスキューを行いました。

いいですねー、この真剣な眼差し!!

彼らにとってまたひとつの学びに繋がっているなーっ。そう思えた瞬間でした。

このレスキューを行った後、川で存分に遊んでもらいました。

この川班のチームワークは第一回目から素晴らしいものでしたが、2回目になるともう完全に仲良し。川に親しむ彼らを見ているとなんだか僕も楽しい気分になっちゃいました。

一番最初にレスキューをして、実習がよりワクワクしてきました!

みんなの自然に対する考え方、姿勢はどう変化していくのだろう?

そんな事を考えながら次の活動に行きましょう!

エビ取り

キャンプin海山での最初の活動はエビ取りでした。管理人である田上さんにエビの取り方を教わった後、受講生と一緒にエビを取りました。

自分たちで取ったエビを田上さんに調理してもらい、みんなで食べます。

受講生達は苦労して取ったエビを食べることで、食のありがたみを感じていました。さらに、本当についさっきまで生きていたので、私たち人間が頂く行為自体に命のありがたみを感じていました。

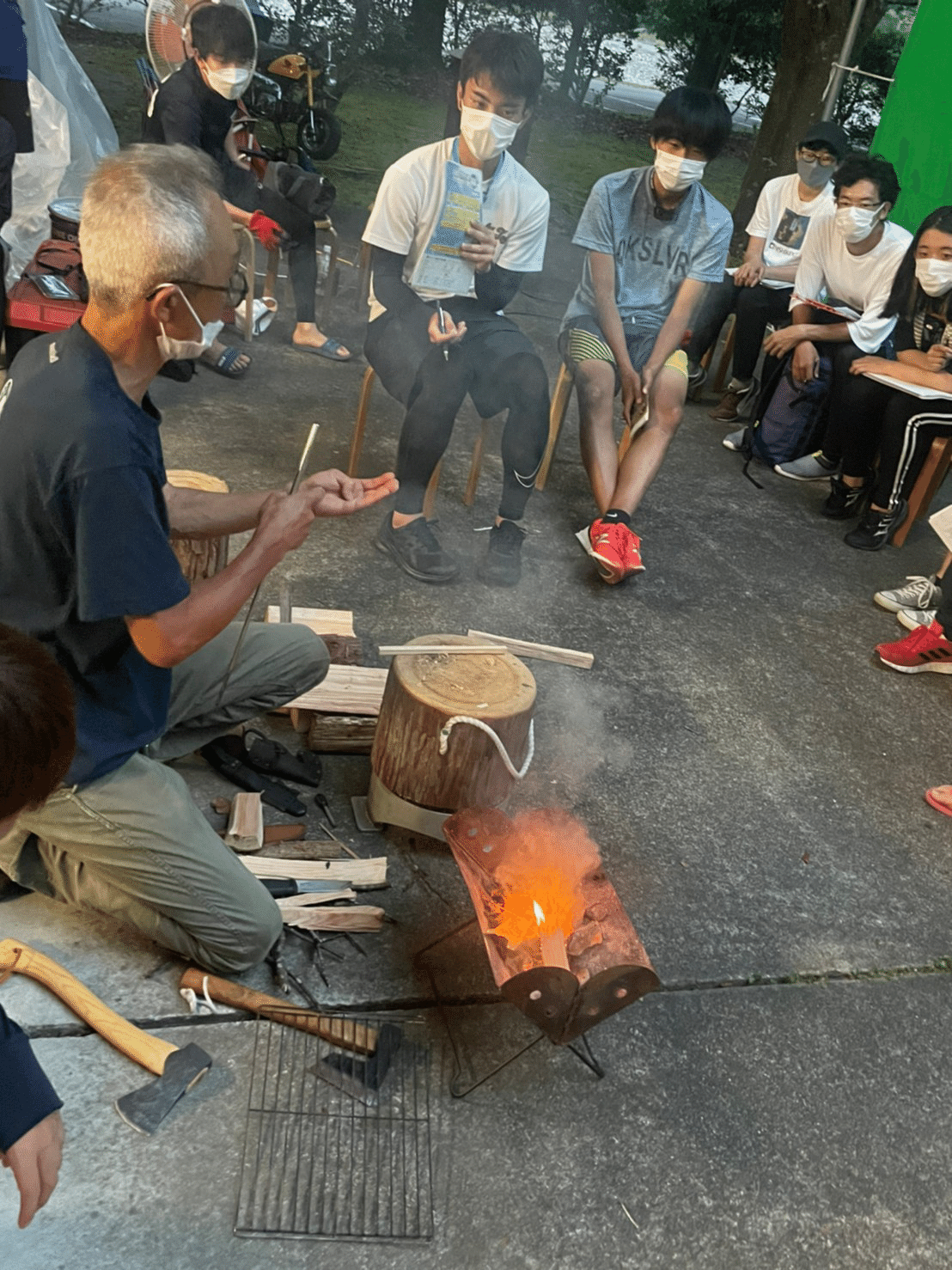

火起こし

田上さんに火起こしの仕方を教えていただきました。みんな初めての火起こしなので興味津々です。

教わった後、自分たちで火起こしをして夜ご飯を食べました。

火は不思議な力を持っていますね。火を囲むだけで会話は弾み、ご飯がより美味しく感じる。なんて素晴らしいものでしょうか。

受講生は自分達で試行錯誤して火の調節を行っていました。火を囲んで、火のありがたみを知っていく。その姿を見て、まるで自分がお父さんかのような感覚に至りました。これまた不思議なものですw

2日目

2日目は残念ながら雨でした。ですが、雨も自然の一部です。雨をも楽しんでいく!という心意気で一日がスタートしました。

午前は銚子川の上流にある魚飛渓で小1時間遊んできました。

みんなの楽しそうな姿を見て、自然の素晴らしさを再確認しました。川に親しむだけで、こんなにも人は笑顔になる。これもまた自然の力なのです。

カナディアンカヌー

午後はカナディアンカヌーに乗って、伏流水を見に行きました。

写真からも分かるように銚子川は伏流水のおかげでとっても透明度が高いです。この川の素晴らしを他の人にももっと知って欲しい…

とっても綺麗な銚子川の上を初めてのカヌーで漕いでいく体験はとても貴重だったと思います。この体験を通して、みんな銚子川の素晴らしさ、伏流水の冷たさに気づけたかと思います。さらに、田上さんの「この綺麗な川を守っていきたい」という思いも十分過ぎるほどに伝わったかと思います。

これで自然に対する受講生の考え方が広まり、普段の私生活でも新たな視点からものを考えることができるようになったのではないでしょうか?!

なったかな?いや、きっとなる!

自然環境リテラシー学はそういう授業です。

まとめ

2日間の実習を通して、受講生の自然に対する考え方の変化、姿勢の変化が1分間スピーチの中にも見られました。みんなの自然への向き合い方の変化を見て、やはり自然に直接触れることは素晴らしいものなのだと思いました。リーダーをやっていて良かった、そう思わせてくれる反応を見せる受講生達に感謝するとともに、これからも共に頑張っていこうと思えました。

みんなありがとう。これからもよろしく。

最後まで見ていただきありがとうございました。