処理水放出反対の主張に物申す!(FoE JAPAN編)(3)

前回(↓)の続きだよ

Q3:東電はすべてのタンクについて放射性物質を測っている?

はいはいはい、来ましたねー「すべての」。

全数検査とか極めて非効率的なやつ

いやーゼロリスク志向の「ザ・日本人」的指摘w

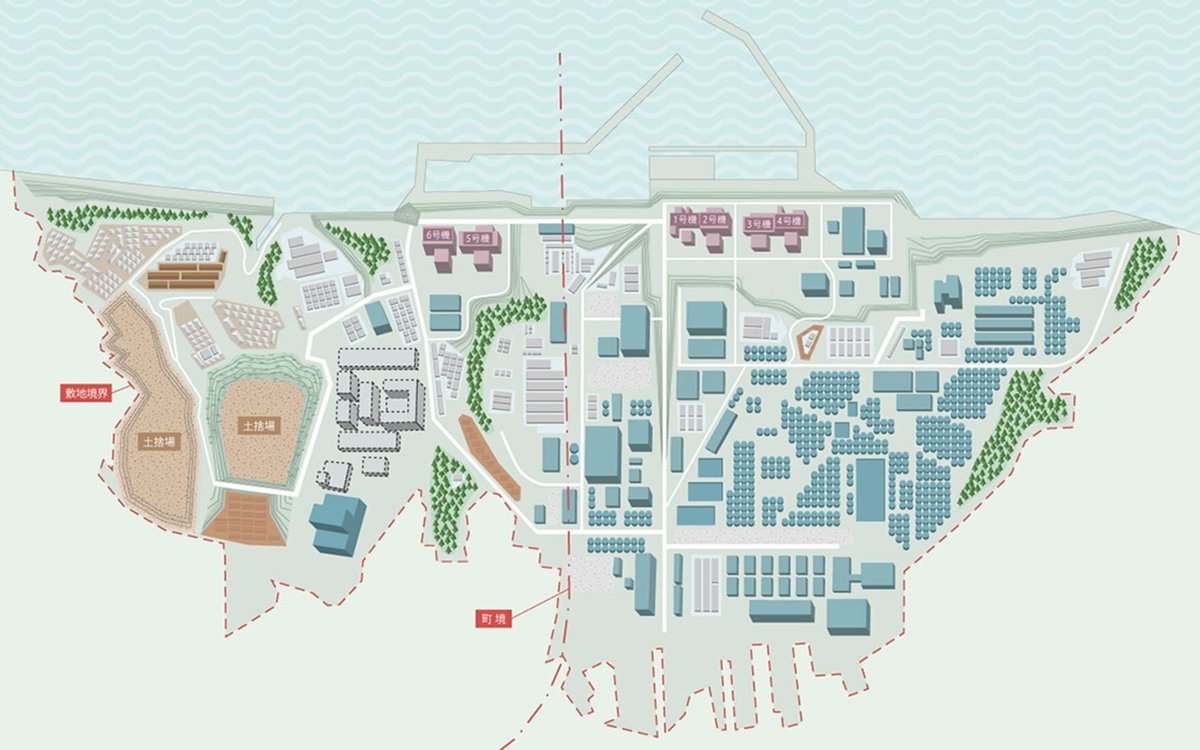

で、ざっとどれくらいタンクがあるかというと

https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/alps02/

まあ一杯ありますねw

で、これらのタンクにはそれぞれ役割があって、以下のとおりです

①汚染水を溜めるタンク(図でいうと上流側左上)

②1段目のALPSで処理された水を溜めるタンク(図でいうと上流側右下、下流側左)

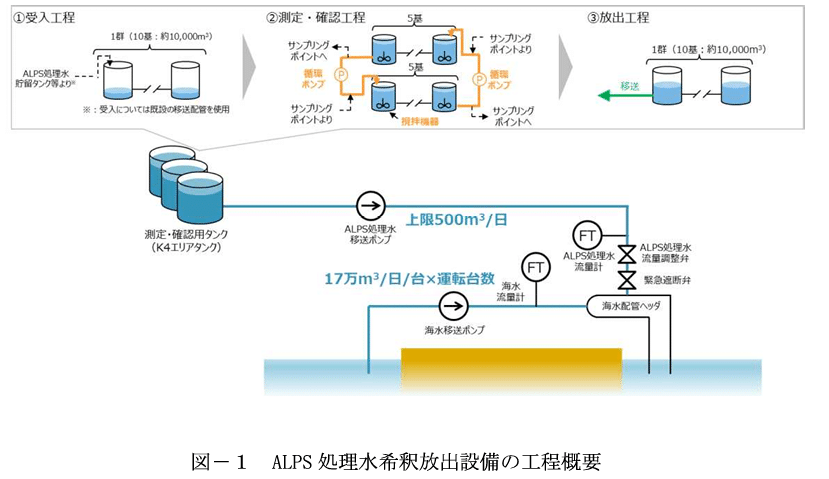

③放出する前に受け入れするタンク(図でいうと下流側上)

④放出する前に測定確認するタンク(図でいうと下流側上)

⑤放出するためのタンク(図でいうと下流側上)

ちなみに③~⑤はローテーション運用し、②で濃度が高かった場合は二次処理してから③に送ります。③で濃度が高い場合は②に戻します

https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/oceanrelease/

でFJさんのご指摘なんですが、これ

東電は「放射線影響評価」を行い、これをもとに政府は処理汚染水の海洋放出の人や環境への影響は無視できるくらい小さいとしています。しかし、東電がソースターム(放出する放射性物質の種類と量)として示しているのは、3つのタンク群(合計3.6万m3)のみ。タンクの水全体の3%弱にすぎません。64の放射性物質(ALPS除去対象の62核種、トリチウム、炭素14)のデータがそろっているのは、この3つのタンク群だけであったためです

ここで言う3つのタンク群は東電の放射線環境影響評価報告書ではこちら。実際に線量評価に用いているのはK4タンク群なのね

i. K4 タンク群(トリチウム以外の29 核種の告示濃度比総和0.26)

ii. J1-C タンク群(トリチウム以外の29 核種の告示濃度比総和0.21)

iii. J1-G タンク群(トリチウム以外の29 核種の告示濃度比総和0.10)

で、K4タンク群ってのはどういう役割かというと、さっきの③~⑤のローテーション運用のタンクなのね 告示濃度比総和を見る限りJ1-C/J1-Gも同様かと

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/implementation/pdf/3_1_9.pdf

つまり、

・ALPSで処理した水の濃度を②のタンクで測って、高い場合は低くなるまで再度処理し、受け入れ側③に流す

・処理された水の濃度が低いことを受け入れ側③で確認して放出する

という2段階の確認を行うってことね

なので、①や②のタンクで濃度が仮に高くても③に来るまでには濃度が低くなっているってことが担保されるわけ

よって上流のタンクの濃度は測定する必要ないってこと

東電は、ほかのタンク群については、放出する前に順次30核種を測定するとしています。放出が完了するのには40年以上かかるとみられますが、それまでまたないと、結局、どのような放射性物質が、どのくらい放出されたか、わからないということになります。 なお、主要7核種およびトリチウム、炭素14については、すべてのタンク群での測定データが公開されていますが、データを見る限りタンクごとのバラツキが大きく、前述の3つのタンク群がタンク水全体を代表しているとはとても言えない状況です。

「それまでまたないと、結局、どのような放射性物質が、どのくらい放出されたか、わからない」ってのも訳が分からない指摘ですねw

待てばエエやんw 事前に測定しても放射能って減衰するしw

濃度が高かったら再処理することを論じることなく、「3つのタンク群がタンク水全体を代表しているとはとても言えない」なんてのはヘソで茶を沸かす指摘ですね

Q3の結論

放出する前に濃度を測定して安全性を担保するから

全タンクの測定は必要なし