雑04| ジャンル横断雑誌『ゐまあごを』

2023年2月10日/記

(敬称省略)

雑誌『ゐまあごを』に参加したのは、大学7年生の時だった。当然ここで「7年生って何?」となるが、私の場合、1966年に入学してから8年間、人の二倍、しっかり学んだのである。ありていに言えば留年を重ねたわけだが、背景に様々な要因があった、と言い訳をしておこう。

自ら希望して入った工学部だったが、体質的に合わなかった。さらに部活動、学生運動、文学部(美学)への転部、等々がある。学内エピソードだけでも雑言体に10回、いや20回くらい書ける。などと、威張って言える立場ではないが、その内書くことになるかもしれない。

なお、今回も研究論文ではないので、アバウトなのはご容赦願いたい。

『ゐまあごを』の4人

『ゐまあごを』の創刊は1972年5月で、メンバーは勝木雄二、本庄修らの5人だが、その後かなりの出入りがあった。長期継続メンバーは、創刊時からの勝木と本庄、第2号から参加した塚本青史、第3号から参加した私の4人である。この4名だけで出していた時期もある。ただ、だいぶ遅れて参加してきた間村俊一が、古くからいたかのような顔をしていた。

参加時点では皆、同志社大学の学生で、ほぼ同世代、遅れてきた間村だけが少し下だった。間村については別の機会に触れるとして、ここでは4人に限定して書かせてもらう。

『ゐまあごを」は自費出版なので金もかかるし、季刊で出した時期もあり、けっこう忙しかった。編集会議の場所は喫茶店や誰かの下宿だった。相当厳しい相互批評をしていたと思うが、なにせ50年も前のこと、忘れてしまった。妙に憶えているのは、塚本がスキを見つけて笑いを取ろうとする場面であり、さすが大阪人と感心させられた。

大阪の塚本宅で会議を開いた時は父君の塚本邦雄も参加した。若者が好きだったのだろう、楽しそうに議論に加わっていたし、私たちも遠慮なくしゃべった。この頃の塚本(父)は前衛短歌を代表する立場にあったが、なお商社に勤めていた。寺山修司から「天下の塚本邦雄がなんで宮仕えなど」と言われても頑として続けていると、塚本(子)から聞いたことがある。普通の社会人で、かつ過激な創作活動を継続する、それが当たり前であり、それが家風だった。

ここに告白するが、実は、私の卒業後の進路決定に一部影響を与えたのがこの家風だったのである。少なくとも自分の活動を続ける上での一モデルとなった。

『ゐまあごを』メンバーの卒業後の道はそれぞれである。塚本は、家風に従って会社員兼イラストレーターの道を選び、のち小説家に転進。私は公務員、本庄は会社員、勝木は東京に出てグラフィック・デザイナーの道に進んだ。ただ、社会人になっても『ゐまあごを』を続けた。編集会議はメンバーの住居地である京都、犬山、東京・・・へ。もちろん終わりはある。創作活動をやめたのではなく、活動の方法が各自で変わっていったからだ。1981年5月発行の第15号で終刊。ということだが、さて『ゐまあごを』とは何だったのか、自分にとってどうだったのか。こうして書き始めると、いまさらだが、気になってくる。

昇る階段のない雑誌

当時は「同人誌」という呼称が一般的で文学系が多かったと思う。客観的に創刊号を眺めれば、その類いの雑誌とも見える。表紙や巻頭に勝木がイラスト作品を発表していて少し異質な感じを与えるが、文学系同人誌を大きく逸脱しているようには見えない。しかし、早くも第2号で変化が起きた。塚本がイラストと文が交差する作品で参加したことで、この雑誌の方向性は明らかに揺れ、文学系同人誌とは言い難くなった。さらに私が写真その他で参加して、分量的にもジャンルが特定できない、横断的性質の雑誌になってしまった。創刊から約1年で変貌を遂げたわけである。

当時は意識していなかったが、あとで考えると、これは不思議である。普通、文学方面に野心をもつ若者は、文学関係者へのアピールを考えるし、同人誌は文学界の予備軍のような位置にあった。同人誌の先に文学界デビューへの階段が見えていたはずである。イラストであれ、写真であれ、同じことで、ジャンル横断の雑誌は若者の出世にとっては不利な活動場所である。

同人誌という意識も問題にした。第4号から奥付の「同人名簿」欄から「同人」という言葉を消し、発行者も「ゐまあごを同人」から同人を消している。なお、第7号の奥付に小さく「総合誌」という文字が付されたが、これは苦し紛れであった。商業的な総合誌と形態は似ていても、そこを目指したわけではない。『ゐまあごを』は、昇る階段が見えないまま、先に進んだ。

バラバラの共犯関係

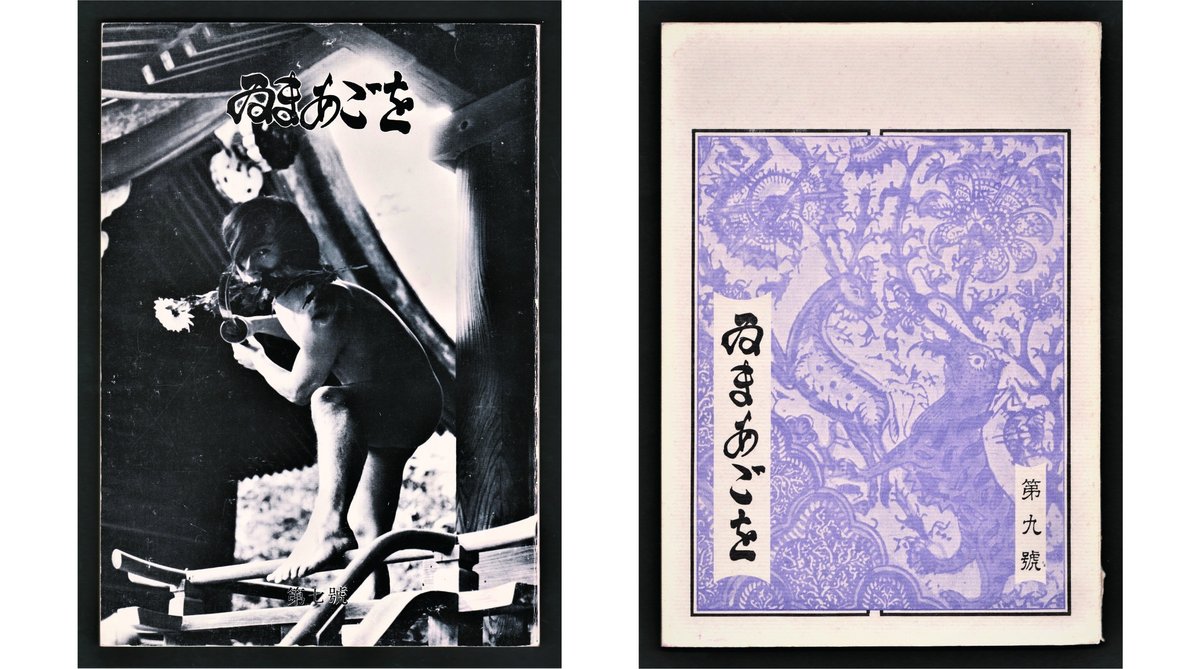

4人に限定して語るなら、バラバラに進む共犯関係といったところか。表紙を見ただけでもそれがわかる。交代で雑誌の装幀をやっていたのだが、雑誌としての統一性がない(表紙図参照)。それでいて人の装幀を素直に?受け入れ、共有し、楽しんだ?ような気がする。

なお、第7号は私の装幀だが、中身はコラボである。上賀茂神社だった?と思うが、表紙のために私が企画し、塚本が演じて西村秀次郎が写真撮影、その写真を使ったのである。

掲載作品のジャンル、方向性、抱えていた課題もバラバラだった。理知的な現代小説から思い切った脱走を図っていたのが本庄である。私が参加した頃は、神話的世界を物語る「太陽征伐」シリーズを展開していた。彼はある時期から小説を書かなくなったが、その後、私も関わりのある舞踏集団「唖撫駆」の制作面で重要な役割を果たすようになった。

塚本の場合、イラストレーションと文章という二つの世界を抱えていた。彼のイラストは洋の東西や時代を超越する冒険譚的世界として展開し、文章の方は華麗な言葉をふんだんに配した精緻な文章世界を構築していた。それぞれの面白さはあっても、隔たりがある。交差はしても融合とは言い難かった。融合が果たされるのは『ゐまあごを』以後、のちの中国歴史小説においてではなかったか。融合の結果、第三の世界に至ったと言うべきかもしれない。

勝木の技巧は高く、表現も洗練されていた。上手いのである。が、人間内面の暗黒を暴き出す内容であり、中身が技巧や洗練を食い破って悪辣な表現として表出する。少数の賛美者を生み出すタイプだ。一般受けはどうか?と思っていたら、なんとグラフィック・デザイナーになった。高い能力が毒の調整を可能にしたのであろうか、今でも信じられない。

正直に言おう、『ゐまあごを』には「悪趣味」の印象を与えかねないところがある。私は公序良俗に反する表現の多い勝木のせいだと思っていた。ところが今回15冊を見返してみて、私の責任の方が重いと自覚した。エロ、グロ、ナンセンス、ヘンタイの気味があるし、ジャンル横断というよりも乱暴な飛躍の連続である。号ごとに異なった作品、時に写真、時に漫画論、時に詩のような評論文、時に押し花を貼る、等々を掲載している。しかも強引な表現であり、挑発的傾向が強かった。勝木にはものごとを突き詰めていく一貫性があるが、私にはない。

今、『ゐまあごを』の自作品を見ると、自分でも戸惑う・・・私は何をしようとしていたのか。しかし、それでも当時の自分にとって必要な表現作品だったという思いが強くある。何モノかを誌面にぶつけていたことは確かである。

さて、自分の過去の作品や行動をどう書いたらよいものか。自分のことだから防衛本能が働いて美化する傾向がある。が、やり過ぎれば嘘になって、書く意味がない。かといって全面否定もちょっとつらい。そのきわどいところを何とか整理し、書きたい、うまく表現したい。今、そんな欲望に取り憑かれている。人の迷惑になったり自分の恥をさらけ出したりするような文を書くつもりはない。大人の配慮をした上で、追求できるところまで追求したいのである。「何のため?」って、それは聞いてほしくない。

60年代と70年代の端境期

『ゐまあごを』の4人は、その青年期において、60年代の空気に触れてはいるものの、本格的な表現活動を始めるのは70年代であった。端境期の世代である。もちろん個人的な資質や青年期に至るまでの環境は違うわけで、そうそう世代論を前面に出して語るわけにはいかない。また、学生運動に積極的だった私と他の3人ではものの見方や活動方法に違いが出てくる。だから、あくまで私個人の端境期として語るほかない。

地方の小さな町から出てきた私にとって、京都で出会った60年代文化の刺激は強烈だった。京都は超保守の岩盤で成り立っている古都だが、表層は最新の流行が行き交う近代都市である。私は、そのなかで、またたくまにニワカの現代美術青年になった。そして、また、じきに、流行の美術潮流に引きずられる現代美術の動向に違和感をもつようにもなった。新しさを競うのはよいとしても、皆が同じ方向ばかりを見て競うのはヘンである。こうした素朴な疑問と釈然としない気持ちを抱えたものの、時代は足早に70年代に移っていった。

学生運動の方でも上昇と下降の入れ替わり状況に遭遇した。全共闘運動の最盛期であった1968年と69年、その渦中にいた。略歴に記したとおり、バリケードにも入ったが、政治闘争よりも文化運動を重視する意識をもち、自主講座を展開しようとしていたグループに加わった。確かに熱気の時代であり、誰彼なしに議論をして、問題意識を共有し、行動を共にすることができた。それは素晴らしい。実に素晴らしかった。自分たちの意志と判断でものごとが動いていくような気分にもなった。ただ、やはり、じきに、本当はそんなふうに動いていないことに気づく。

例えば、ある会議に出たら、執行部の脇に見慣れない年長の人が座っていた。その人が何かしゃべった時、内容は憶えていないが、恫喝するようなそぶりがあり、偉そうだった。知人にあれは誰だと聞いたら、「党から派遣されている食客だ」という。おそらくブントの職業的活動家であり、状況が緊迫していくと、新左翼党派が直接に出張ってきて、学生を指導するということなのだろう。学生はさしずめ兵隊で、憲兵に監視されているようだなと思い、新左翼が嫌いになった。若者たちが開放感と清新な気持ちを保てた時期は、非常に短かったのではないか。

学生運動の劣化の中で

70年代に入って世の中の空気が確実に変わっていくのを肌で感じた。学生運動も劣化が顕著であり、内ゲバなど、単なる権力闘争、単なる暴力がまかり通るようになる。直接体験したことはないが、報道その他で伝わってきた。

少しぼかしながら書く。ある経緯で学生組織の大幹部になっていた某後輩と親しくなった。ある時に彼が「三頭谷さん、文化関係の役職があるけど、やる?」と訊いてきた。「俺はやらない」と答えた。彼は言う、「そうだね、今はもう学生運動にかかわらない方がいいよ。内ゲバの暴力は酷いことになっているし、女の子たちを×××××など、とんでもない」ことだと、顔を歪めて語っていたのを思い出す。×のところは言葉にしたくないので書かない。彼は、その立場から、確度の高い情報として掴んでいたようだ。

彼は活動家タイプではまったくなく、むしろ繊細で純朴な好青年だった。夢と志をもって運動に加わり、重要な役割を担うことになったが、夢を実現できる状況ではなくなっていたのである。責任のある立場になっていたので逃げられなかったのだろう、その後大学を中退したと記憶している。

私自身にしても、一種の挫折感があり、青空のような未来を思い描くことができなくなった。それでも当時の自分はまだまだ若かった。エネルギーだけはたっぷりあり、ハプニング(パフォーマンス)と称して、学生がくつろぐラウンジに煙幕を放り込んだり、学生会館前の池に国旗を燃やしながら飛び込んだりした)(図1)。また、大学正門上での踊り(図2)や建物の内外を使った演劇(図3)を企画した。

(図2)を見ると、赤ヘルの隊列が正門を通過しようとしている。バリケードが解除されて数年立つ頃だが、以前の状態にもどったというわけではない。大学は学生運動をある程度許容しながら段階的に平常化?しようとしていた、奇妙な時期である。

私は、大学の平常化にも学生運動にもついていく気がしなくて、こうした表現活動に没頭した。この踊りでは、正門という象徴的な場所に美的表現を成立させようとした。ただし、それだけではなく、日々進む平常化状況に特異な美をぶち込み、その衝撃によって、そこにあったはずの解放区の幻影を見ようとしていたのかもしれない。

踊りの間、私は黒ヘルを被って近くの街路樹に登り、アジテーションをしていた。正門上の踊りとは異質なアクションであり、正門を通過する赤ヘル隊列に対してはアイロニーとなる。唯美でも政治でもない立場があることを表明したかったのである。

(図3)の演劇は、こうだ。全裸の私が美青年に下半身をゆだねた姿で開演を告げると幕が開く。舞台にはガチガチに縛られ、おまけに土まで盛られた人物が横たわっている。もう一人の人物が登場して、踊りながら、横たわった人物に小便をかけ髪の毛に火をつけ、といった乱暴な所作が続く。野外に照明が当てられると、土中の人物が浮かび上がり、頭だけ出した状態でセリフをしゃべる、等々である。客席はなく、観客は場面ごとに移動しながら観劇した。

「演劇」と書いたが、シナリオはなく、各場面の内容はその出演者が決めて、彼らと相談しながら私が全体を構成したのではなかったか、たぶん。大学演劇2団体から各トップスターをヘッドハンティングして中心に据え、その脇を美術部後輩や知人の過激な連中で固めた。演劇的でもあり、そうでもないような、不思議な空間と時間が生まれた。なお、ここでも私はアジテーションをおこなっている。面白かったという声もあったが、残念、しゃべった内容についての記録はなく、記憶もない。

私の提案で、舞台に大量な植物を持ち込んだ。植物に潜むアニミズム的な魅力に惹かれて使ったのだが、のちにいけばな分野に参入する素質がこんなところに顔を出している。

誤解されそうなので書いておきたいが、私の活動の多くは「美術」であった。入学後すぐに美術部の軌(わだち)に所属し、部長も務め、それでも飽き足らず、部室が隣のクラマ画会にも所属した。それらの仲間たちがイベントを応援してくれた。さらにカメラクラブにも入ったが、イベントの記録写真が残っているのはその仲間たちのおかげである。

学外での美術活動もある。1969年以降は、京都アンデパンダン展に毎年出品した。1973年の同展を特集するNHK(教育)テレビの番組「若い広場」?では、大阪のNHKスタジオに呼び出され、美術評論家の中原祐介の司会で若手作家5、6人と議論をした。先述したとおり、私は現代美術の動向に対して批判的になっていた。その時の京都アンデパンダンには批判声明文を作品として出品したし、テレビ番組でもそんな発言をしたはずである。

創作から批評へ

表現意欲は相変わらずあるものの、不満、不安、焦燥感、等々、様々な感情が入り混じる日々であり、そんなモヤモヤとした気持ちを抱えながら『ゐまあごを』に参加したわけである。しかも、わずか数ページのなかに、いろいろな思いをぶち込もうとしたのだから、内容が乱れたり溢れたりするは、ある意味、当然だったのかもしれない。

ただ、いろいろやりながら、自分の「内面」を探る志向と社会「状況」への関心を両立させるようとしたのではないか。中心軸が二つある楕円的な表現活動であり、それには批評がちょうどよい形だったような気がする。まさにこの頃、批評への意欲が生まれた。学術的なそれではなく、表現活動の延長としての、我流の「批評」である。その方面のデビュー作だと自分では考えている「メディア革命論の難問(アポリア)」を、『同志社美学』19号に発表したのが1973年である。

・・・そして1974年に私は卒業し、長いモラトリアム時代を終えた。

社会人になっても『ゐまあごを』を続けたが、私の場合1977年発行の13号までである。1975年に個人編集誌『毒薬大系』を創刊していて、そちらに集中する、等々の理由で脱会したのである。塚本が14号の表紙に武将姿の私を描いて餞別としてくれた(図4)。ただし、その後もつき合いは変わらなかった。住んでいる地域が互いに離れているので会う機会は少ないのだけども、創刊時から数えると今年で50年を越えた。

(ジャンル横断雑誌『ゐまあごを』 おわり)