トマトと楽土と小日本 ~賢治・莞爾・湛山の遺したもの~③

莞爾と同年に国柱会に入会し、やはり理想社会の建設を夢見たのが宮沢賢治(1896-1933)である。だが、そのために彼がとった行動は、莞爾のように大掛かりなものではなく、まずは自分自身がひとりの農民として耕作に勤しみ、そこから一歩ずつ改革を進めていこうというものだった。莞爾が遠く大陸の地に理想の実現を求め、そのために性急な軍事行動を起こしたのとは対照的に、賢治はあくまで岩手の地に根を下ろし、新たな作物や品種の普及、土壌の改良、農民芸術の創生などという気の遠くなるほど迂遠な、しかし着実な歩みによって「イーハトーブ(理想郷)」の実現を目指したのである。

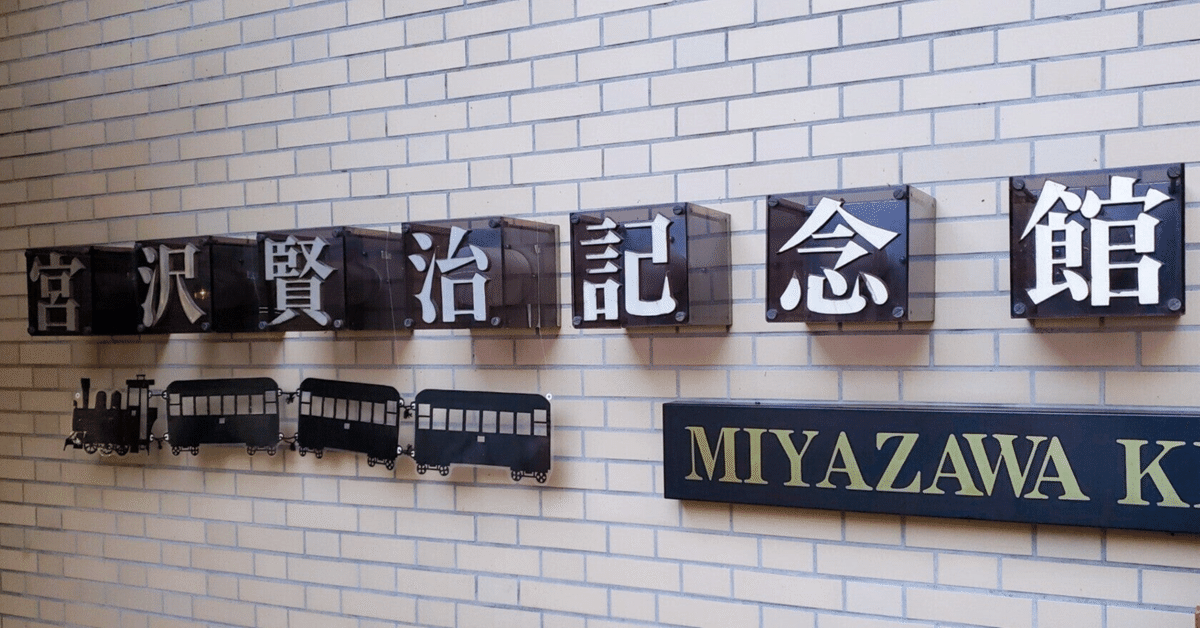

10年以上前のことだが、賢治の故郷である花巻を訪れたことがある。その際に花巻農学校時代の賢治の教え子を祖父に持つ農家の方に話を伺う機会があった。以下は、その時の会話の一部を再現したものである。

「賢治さんは当時の人たちから見れば、そりゃあ変人だったと思うよ……。賢治さんの畑ではトマトを作ってたらしいんだけど、トマトなんて当時は誰も気味悪がって食べなかったんだよ。全然売れず、誰も持って行かなかったっていうね。」

「トマトは岩手の土壌に合ってなかったんですか?」

「うんにゃ、合ってるよ。今じゃあ、トマトを作ってる農家は沢山ある。でも、西洋から入ってきたばかりの頃には、日本の人たちには食べ物に見えなかったんだろうね……。」

賢治が岩手の土壌に根付かせようとした舶来のトマトは、当時の農民たちからは全く相手にされなかった。それが今や岩手を代表する農産物のひとつとなり、豊かな実を付けている。生活に根を下ろした農民芸術の創生を目指した賢治の童話や著作が評価されるようになるのも彼の死後のことであった。満州事変で一躍時代の寵児に躍り出た石原莞爾とは対照的な賢治の生涯。だが、莞爾の性急な行動が結果的に日本を泥沼の戦争に引き込む発火点となってしまったのに対し、賢治の蒔いた小さな種は次世代へと受け継がれ、確かな実りをもたらしたのだ。

賢治の年譜によると、彼の少年時代から青年時代にかけて三度にわたる東北大凶作の記事が見られる。農村では多くの餓死者や欠食児童が発生し、娘の身売りや赤子の間引きなども横行する悲惨な状況であったという。山形出身の石原莞爾も、そうした惨状を目にしていたはずだ。それが彼らに強い使命感をもたらす原体験となり、理想社会建設を目指す国柱会の思想への傾倒につながっていったのではないかと推測される。その動機には深く共感できるものがある。しかし、同時代に生きて同じような目的を持ちながらも、その実現のために莞爾と賢治が選んだ手段は180度異なるものだった。どちらの手段が正しかったのかは、その後の歴史が明確に証明していると言えよう。