連載 スイスの歴史④ ウィリアム・テル

スイスの建国にまつわる伝説として、ウィリアム・テルの物語がある。ハプスブルク家から派遣された強圧的な代官ゲスラーの帽子に敬礼しなかったということで逮捕された猟師ウィリアム・テルは、息子の頭上のリンゴを射落とすことを命じられる。息子は父を信じ、父は信頼に応えて見事リンゴを射落とす。それを契機に反乱が起こり、悪代官ゲスラーは倒され、自治は守られたという話である。

今日の研究によってテルの実在は否定されているが、建国神話においての問題の本質は、それが実在したか否かではなく、それが現在に至るまで人々の間に語り継がれているのはなぜか、ということである。すなわち、ウィリアム・テルとゲスラーが象徴しているものは何か、という問題なのだ。

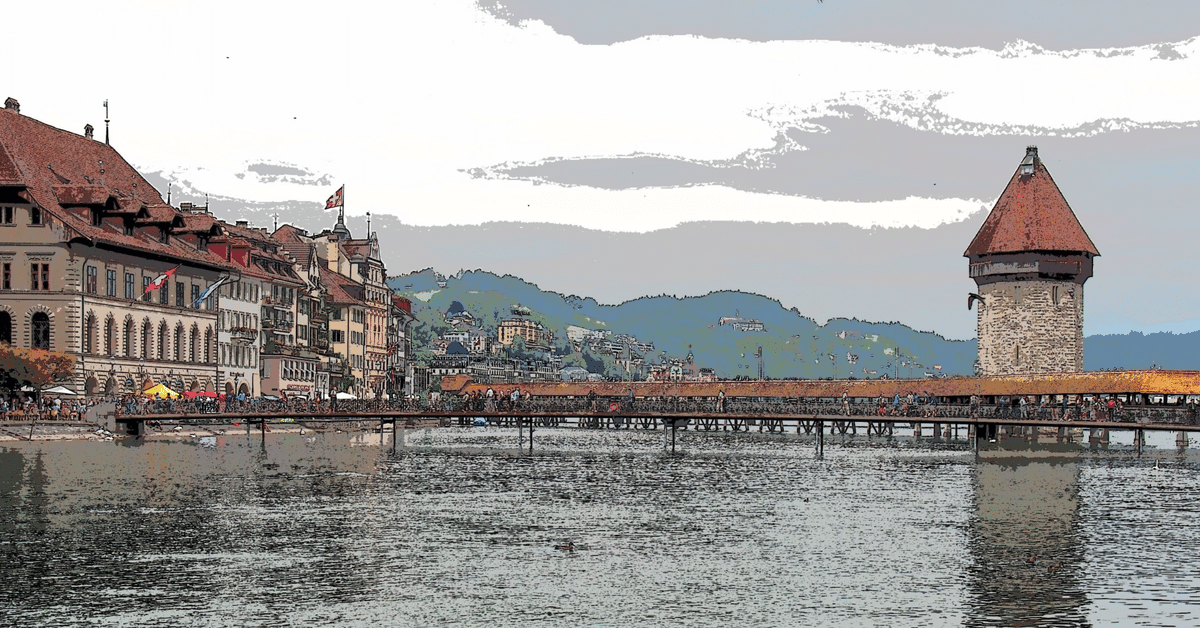

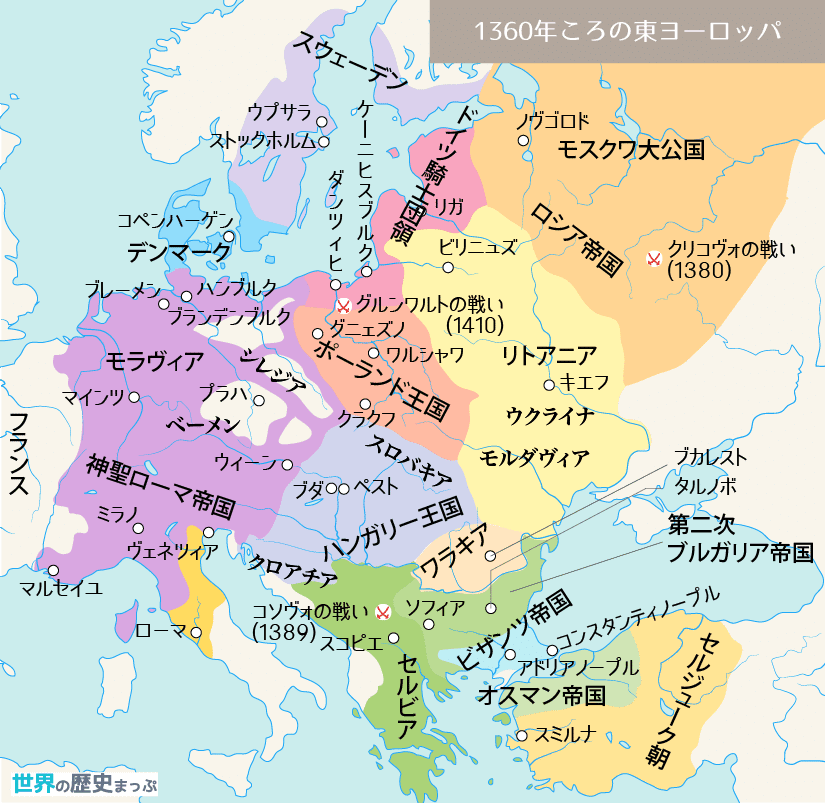

実際、スイス建国の端緒となる原初三州の盟約成立後の十四世紀には、スイス盟約者団はハプスブルク家との戦いに明け暮れることとなった。1315年のモルガルテンの戦いでは、ハプスブルク家のオーストリア公レオポルド一世による遠征軍を三州同盟が迎え撃った。圧倒的多数のオーストリア軍に対して、同盟軍は山中での奇襲を仕掛け、崖の上からの投石や斧槍での攻撃で敵兵をぬかるみや湖に突き落として勝利した。農民軍が貴族を破ったこの戦いは盟約者団の名を上げ、1332年には都市の自治拡大を望むルツェルンが同盟に加わった。フィーアヴァルトシュテッテ湖(四森州湖)を挟んで水上と山岳交通の安全保障を共有する森林四州に加えて、1351年には商工業都市としてハプスブルク支配からの自立を目指すチューリヒが、翌年にはグラールスとツークが、さらに1353年には軍事に優れたベルンが同盟に加わり、八州同盟となった。同盟は発祥の地であるシュヴィーツに由来する「スイス」を名乗り、ベルン兵が識別用に身につけていた白十字が後のスイス国会の図案となる。

スイスは独立を宣言したが神聖ローマ皇帝(ハプスブルク家)はそれを認めていない

森林四州と後から加わった都市四州とは、その成り立ちも構成員も随分と異なる様相を呈していたが、ハプスブルク家の支配に対抗するという点では利害が一致していた。1386年、ハプスブルク家のレオポルド三世の軍勢を迎え撃ったゼンパハの戦いでも同盟軍は勝利し、レオポルドは戦死した。その後も同盟軍は連勝を続け、1415年にはハプスブルク家発祥の地であるアールガウをも支配下に収めた。そして十五世紀末には、フリブール・ゾロトゥルン・バーゼル・シャフハウゼン・アペンツェルを加えた十三州同盟とへと拡大したのである。

こうしてみると、スイス建国の歴史は常にハプスブルク家とともにあると言える。ハプスブルク家への対抗意識が、都市と農村の双方を含み、言語も文化も異なる多様な地域の共同体を結束させたのだ。父祖の地であるスイスを遂に支配できなかったハプスブルク家は、その後、得意の婚姻政策を駆使して、オーストリアから東欧・スペイン・イタリアに至る一大帝国を築き上げる。それは単なる一族の勢力拡大というよりは、ヨーロッパ全域を一つにしようとする汎ヨーロッパ主義の飽くなき追求であるように見える。それに対してスイスは、時に争い、時に妥協しながら、強大化するハプスブルク帝国に対峙して独自の道を歩んできたのだ。してみると、ゲスラーとテルの物語は、ハプスブルク的なもの=汎ヨーロッパ主義と、スイス的なもの=地域主権との対決の物語であると読み解くこともできるのではなかろうか。

スイスはEUに加盟せず、通貨もユーロではなく独自のスイスフランを使用

21世紀初頭になって国民投票の末にようやく国連への加盟を果たしたスイスだが、EUには加盟していないし、この先も加盟の見通しはないという。それはスイス建国の端緒がハプスブルク支配への反発によって開かれたことと無関係ではないだろう。もちろんスイスは孤立しているわけではなく、周辺のEU諸国と協調しながら独自の路線を保ち続けているわけだが、そこに往時のハプスブルク家との関係を重ね合わせて見ると、現代の事象の背後に脈打つ歴史が感じられる。ウィリアム・テルの伝説は今も生き続けているのだ。