連載中国史47 清(6)

アヘン戦争開戦決議に至る英国議会の採決結果はわずか九票差であったという。反対派のひとりであり、後に首相となるグラッドストンは、開戦を「英国の永久の恥さらしとなるだろう」と評している。それほど、アヘン戦争は大義なき戦争であったのだ。密輸品の麻薬を売りつけておいて拒まれれば軍艦と大砲で応じるというのは近代国家にあるまじき蛮行だといえるが、そもそも近代国家とは、多かれ少なかれ、そうした焦臭い生い立ちを持っているものなのかもしれない。しかも、実際に前線で戦った兵士は、植民地であったインドで集めた傭兵である。

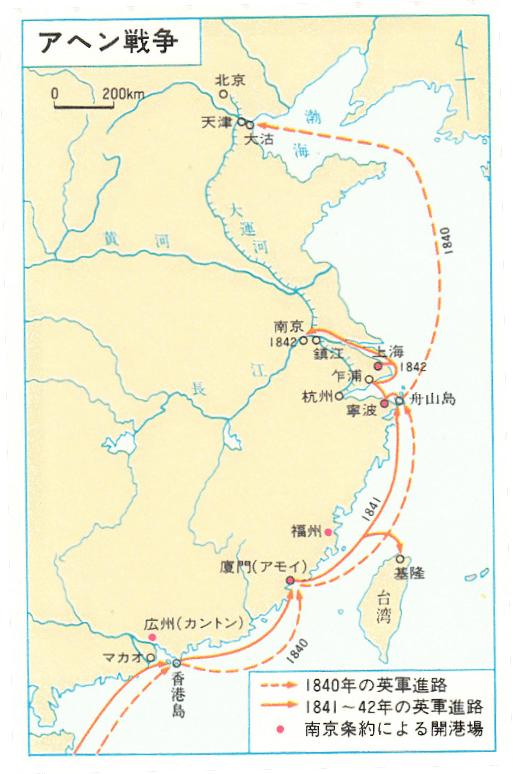

戦争自体も大義なきものであったが、その後に結ばれた条約も非道なものであった。東インド会社の武装蒸気船と大砲という、産業革命で培った当時最新鋭の軍備で清を圧倒した英軍は、開戦から二年で清を屈服させ、1842年に南京条約を結んだ。これは、広州・上海・寧波・厦門・福州を開港させ、公行の廃止と自由貿易の実施、香港島の割譲と1200万両(テール)の賠償金を清に求めたものであった。さらに翌年には虎門寨追加条約が結ばれ、清は英国に対して領事裁判権や最恵国待遇を認めるとともに、貿易における関税自主権を喪失した。これを見た米仏は翌年、望厦条約と黄埔条約でそれぞれ英国と同じ待遇を清に認めさせた。列強による中国分割の端緒が開かれたのである。

アヘン戦争の情報は、鎖国政策をとる江戸時代の日本にも伝わった。指導者層や知識人層は強い危機感を抱いたはずである。それがやがて開国に伴う尊皇攘夷運動とその弾圧、そして倒幕と明治維新へとつながっていく。ということは、アヘン戦争がなければ、日本の近代化は全く違った形になっていたこともあり得るわけで、それは周辺諸国の歴史にも言えることだ。すなわちアヘン戦争は、中国を核とした東アジアの秩序を大きく変える契機となった大事件だったのである。

敗戦による多額の賠償金の支払いは、重税となって中国民衆の生活を圧迫した。1851年、キリストの弟を自称して独自の教団(拝上帝会)を組織した洪秀全が広西省金田村で、「滅満興漢」を掲げて挙兵した。彼は天朝田畝制度に基づく太平天国の建国を唱え、困窮した民衆の支持を得た。弱体化した清の正規軍は反乱を鎮圧できず、1853年には太平天国軍は南京を占領。天京と改称し、そこを首都として長江流域に勢力圏を広げた。太平天国は1864年まで続き、その間に清朝は滅亡への道を更に進んでいくのである。