連載日本史64 平氏政権(1)

平治の乱に勝利した平清盛は、翌年、参議の地位を得た。武士で初の公卿昇進である。清盛は後白河院のために蓮華王院を建立し、妻の時子の妹である滋子(建春門院)を後白河院に入内させた。滋子の生んだ子が後に高倉天皇となる。さらに清盛は権大納言、内大臣と順調に昇進を重ね、1167年には太政大臣まで上りつめた。この時期までが清盛と後白河院の蜜月時代であった。

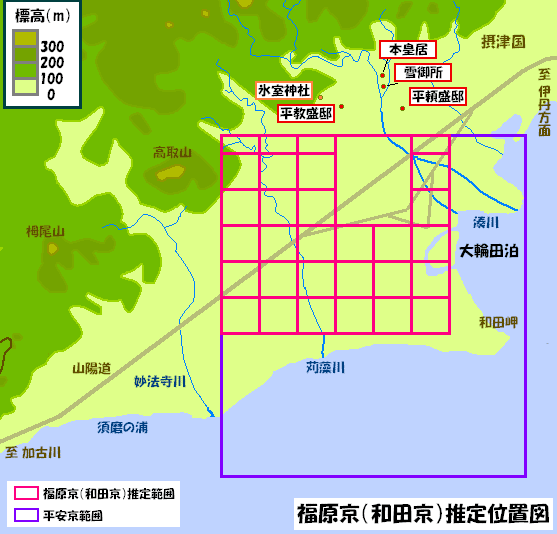

清盛の生母は、平忠盛の妻となる前は白河院に仕えていたようだ。そこで、清盛が異例の昇進を遂げたのは白河院の実子だからだという噂が立った。だが、たとえそうだとしても清盛が非凡な政治家であったことは間違いない。父の忠盛が道を開いた日宋貿易を更に拡大し、安芸国の音戸瀬戸、摂津国の大輪田泊と、次々に港を整備し、瀬戸内航路の確保や大宰府の対外交渉権の接収などを、自らの任官に合わせて着実に進めている。彼が大量に輸入した宋銭は、日本に貨幣経済を根付かせる起爆剤となった。

1168年、清盛は出家し、日宋貿易の拠点である福原(現在の神戸市)に居を移した。清盛の娘の徳子(建礼門院)は高倉天皇に入内、平氏一門は絶頂期を迎える。平家の知行国は三十ヶ国を超えた。日本の半分が平氏の私領と化したことになる。全国五百余りの荘園と莫大な貿易利益もあって、経済基盤は盤石であった。平氏一門の公卿は十六名、殿上人は三十名を超え、「平氏にあらずんば人にあらず」とまで言われた時代だった。

しかし、栄華は長くは続かない。平氏の専横に不満を抱く院近臣や寺社などの旧勢力は、結託して平家打倒の謀略を企てる。1177年には鹿ケ谷の陰謀が発覚、院近臣であった西光法師は首謀者として処刑され、藤原成親は備前に配流、俊寛僧都らは鬼界ケ島へ流罪となった。後白河院と清盛の関係は急速に悪化し、清盛の長男重盛の死と、院による重盛の知行国の没収が決定打となる。1179年、清盛は福原から兵を率いて上洛、後白河院を幽閉し、反平氏と目された四十名近くの公卿・近臣を解任し、親平氏で政権を固めるクーデターを決行した。後白河院政は完全に停止され、平氏による平氏のための政権が出現したのである。

清盛自身は有能な政治家だったが、平氏一門が必ずしも有能な人物ばかりであったわけではない。反対派の排除によって、経験不十分な者たちが揃って高位に就いたため、政治は混乱した。結局、清盛自身が、あらゆる面に口を出さざるを得なくなった。反対派の粛清は、人材を枯渇させる。清盛には、そこが見えていなかった。有能すぎるリーダーにありがちな陥穽である。

鹿ケ谷の陰謀以降、清盛は洛中に禿童(かむろ)と呼ばれる間諜(スパイ)を放ち反平氏勢力を監視させていた。これも人々の平氏に対する反感を、かえって募らせる結果となった。傲れる者は久しからず。後に平家物語で哀感をこめて語られることになる平氏の急激な没落が始まろうとしていた。