【ユニオンアリーナ】白鳥沢学園高校(非プレイヤー向け)

Q&A

ユニオンアリーナ?

2023年より始まった「ルール共通型トレーディングカードゲーム」。まあ要するにカードゲーム版のスマブラ。

5thライブで入場特典カード(芹沢あさひ)(マジでクソ弱い)が配布されたこともあり、シャニマスP的には遠縁の親戚ぐらいの距離感

白鳥沢学園高校?

バレーボールを題材にした漫画「ハイキュー!!」に登場するライバル高校のひとつ。主人公チームと同じ地区にある超エリート校で、シンプルイズベストなオールドスタイル(王道)なバレーを展開する。

【ユニオンアリーナ】白鳥沢学園高校?

ユニオンアリーナにはそのハイキューも登場している。ユニオンアリーナはカードの効果で原作の雰囲気を再現することに長けており(代償にそっちを優先してカードバランスが取れてないことがたまにある)、テキストを読んでいるだけで楽しいため、少し紹介する。

発売されて半年ぐらい経ちましたけど

半年経ったのに誰もnote書かないし環境にも入りそうになかったから何書いてもいいなと思って出しました。ゆえにTCG的な役立ち度は皆無

TCGのnoteって構築とかプレイングとか書くんじゃないの

普通に大会負けたので書けません

せめてシャニマスの話しろよ

まあなんか……既にいっぱいあるから……

はじめに

前章のとおり、あんまりユニオンアリーナのカードゲーム部分の深いところには入らない(入れない)読み物として書きます。よくわからんけど特定のゲームのルールをほんのり解説してるテキストって読んでて楽しいよねぐらいの気持ちで。

ただしゲームのルールを一から説明するほどの余裕もないのでその辺は各自で補完して欲しい。そういうことするから読み物としても中途半端になるんだぞ

記事中の画像はすべて公式サイトより。

頻出単語だけ補完しておく。

x/y◯◯:必要エナジーがxで、使用APがyの◯◯という名称を持ったカードのこと。とりあえずxとyの数字が大きいほどコストが重い代わりに強いとだけ覚えておけばいい。派生形としてx/y/BP××/zzトリガー/〇〇という表記もたまにあるが、下記のBPとトリガーに関する記述が間に挟まっているだけである。なお、このゲームは同名のキャラクターでもこれらのステータスが違っていれば別のカードとみなすので、白鳥沢デッキには牛島若利が16枚ぐらい入っている。

BP:バトルポイント。要するにパワーや攻撃力と同義。高いほうが偉い

トリガー:デュエマにおけるシールドトリガーとほぼ同じ。

レイド:いわゆる進化クリーチャー。ただし進化せずとも出せるので厳密には禁断スター進化である。進化しないとほぼバニラなのでこいつらを積みまくればいいということではないが、色々あって基本的には強い

レイドトリガー:「レイド」キャラのみが持つ、上記の「トリガー」の一種。これを引くと消費コストを減らしてそのキャラを出すことが出来る。この手の効果はだいたいのTCGでめちゃくちゃ強く、もちろんこのゲームでもバカ強い

シャニマス方式:このゲームは同じタイトルで同じ色のカードであればどう混ぜてもいいルールなのに、カード効果によって上記の条件から実質的に混ぜられるカードを更に限定すること。原作の空気が守られる代わりにTCGにおいては致命的なほどのハンディを背負うことになる

争奪戦環境:(厳密には違うが)基本的には「ある1つのタイトルだけで行われる大会環境」を指す。つまり白鳥沢においては「ハイキューのデッキだけが参加できる大会」になる。一般的なTCGと比べて全体的なカード数がかなり限定され、その中で強いデッキも浮き彫りになりやすいため、メタ読みが重要視される。ちなみにハイキューの争奪戦環境においては一般に赤(烏野高校)が最強とされる

BP4000:このゲームの環境を定義する打点のライン。遊戯王における3000打点(=ブルーアイズホワイトドラゴン)ぐらい重要な指標になるな調整ライン。

フロント(前列):フロントライン。このゲームはカードをプレイしてフロントラインかエナジーライン(後述)のどちらかに置く。フロントラインはおおむねバトルフィールドと同義。

エナジー(ライン)(後列):エナジーライン。おおむねマナゾーンのこと。このゲームは後列から前列へ移動することができる。

概要

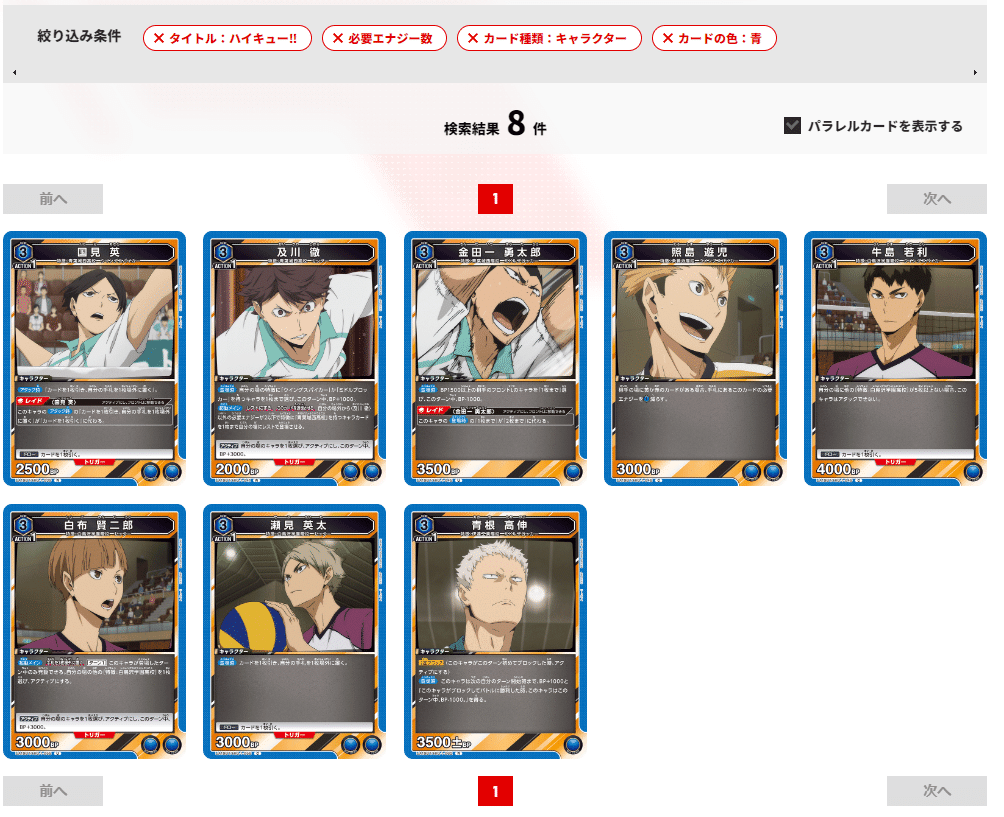

白鳥沢学園高校はハイキュー弾のうち青に属しており、青は別の登場高校である青葉城西高校とテキストの特徴指定によって実質的に枠を二分(互いに混ぜものができない状態)している。いわゆるシャニマス方式。

ユニオンアリーナ(というかTCG)において、カードプールの広さはデッキの強さに直結するため、この時点で一般的なテーマに比べてカード数が約半分になっている白鳥沢学園高校はとてもつらい。本当につらい。

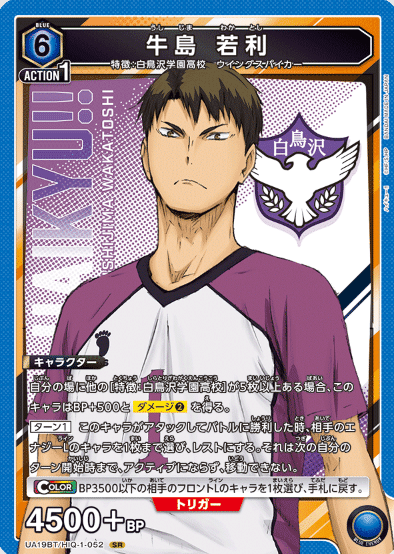

どんなデッキかと言うと、エースの「牛島若利」(通称:牛若)を他の味方でサポートしながら戦うワンマンチーム的なコンセプト(原作では他のメンバーも一流が揃っているので少し表現が怪しいが、TCGで表現するにあたってはどうしても牛若が切り札的になってしまう)で、大型の生き物(TCG的表現)である牛若の持っている破壊力自体は充分に一線級である。

他のメンバーが牛若のサポートに特化しているのもあり、ユニオンアリーナのルールと相まって「牛若を守り、牛若をサポートし、牛若がアタックする」ゲームになりやすく、雰囲気の再現という点に置いてはゲーム中でも屈指の楽しさがある。ついでにユニオンアリーナとしても結構ゲームの基本に忠実な感じになるが、この手のゲームのトップメタはゲームのルールに忠実な動きをしているようなデッキでは勝てないのでまあそういうこと。

一方で、同色のもう片方の枠である青城がキャプテンの及川が他のメンバーを引き上げる様子をレイドで再現しているため、白鳥沢はその対比としてレイドが存在しない。……まではギリギリ許せるのだが、先述したように青ハイキューは青城と白鳥沢でプールを明確に分割しているため、これらの事情が絡み合った結果エースカードである6/1牛若がカラートリガーになっている。(ルール上、カラートリガーを持つカードは多く積めないので、及川と牛若をカラートリガーにすることで両者が同じデッキに存在できないように調整している)

レイドなしテーマは他タイトルにもいくつか存在するが、黄五条や黄デクなど、その多くはエースカードがきちんとゲットトリガー持ちである。そもそも多くのテーマはエースがレイドトリガーである以上、再現性という観点において多くのデッキの後塵を拝している。

まあ……要するに、多分筆者の練度に関係なくこの山自体があんまり強くない。争奪戦環境だとBP5000が存在するだけでそこそこ存在感が出せる上にバトル勝利時効果が露骨に他のテーマに刺さるのでまあ意外とゲームになったりするが……。(ユニオンアリーナは戦闘要素の無い作品に除去を渡さない傾向にあるため、結果フィジカルの殴り合いになりやすい)

個別カード紹介

0エナジー帯

一応全カードが採用できなくもなく、数少ない別特徴が出張できる余地のある部分でもある。採用確定と言い切れるようなカードが1種類しかなく、3種類、合計10-12枚ほど採用するのが主流のこのゲームにおいて既につらみが高まっている。

・五色 工

特徴:白鳥沢学園高校で唯一のトリガー持ち純正生き物。白鳥沢で唯一の一年生スタメンであり、「牛若が退場したターンのみ牛若を越えるBPを持つ」効果によって「牛若の後を継ぐ」ことを意識されている。

0エナが持っているテキストとしては破格の効果だが、除去の少ない争奪戦環境においては微妙に使いづらいばかりか烏野の特定BPブロック不可効果で裏目を引いたりと妙に厳しい面が目立つ。といっても基本的にこのカードを採用しない択はほぼ無い(他がね……)。

・山形 隼人

特徴:白鳥沢学園高校の生き物は上記の五色と山形しかいない。0/1/2000/ノートリガー/イン無、とどこのタイトルにも全く同じスペックのカードが存在する、いわゆるサイクルテキストである。評価も他サイクルのカードに準ずるが、「数少ない白鳥沢」「争奪戦環境トップメタの烏野がインパクト少なめ」あたりが評価のブレになる。

ちなみに原作でも目立った活躍がないので、リベロという特徴を考えても0エナイン無という位置に落ち着いたのは妥当である気がする。

・鷲匠 鍛治

監督。他タイトルの同テキストサイクル効果のカードと違って、フィールド(=フロントに出られない)の代償にゲットトリガーが付いている。多分監督であって選手じゃないからこういう表現になっている。他の色に鳥飼コーチや猫又監督も同じ効果で存在する。

「特徴:白鳥沢のゲットトリガー」はなんとこれの他に5/2牛若しか存在しないため、一定の採用価値があるうえに大型を運用するデッキである以上これに救われるシーンも無くはない。一方でフィールド共通の前に出れないリスクや、名称持ちと言っても効果を使うと場から消える、5/2牛若の餌になりづらいなど細かな欠点が目立つ。

・岩泉 一

同色のもう片方のテーマである「青葉城西高校」のメインカード。こちらの0エナバージョンのみ出張が検討できる。

いわゆるアクティブトリガー2000バニラサイクルで、BP4001以上の生き物を抱える白鳥沢にとってアクティブトリガーは大変嬉しい。ぶっちゃけ上3枚のどれよりも採用したいが、白鳥沢ではないというだけで採用が難しくなる。シャニマス方式の悪いところである

・国見 英

青葉城西の一年。

0/1ドロートリガー付きルーターサイクル。詳細は割愛するがだいたいのカードゲームで「1枚引き1枚捨てる」効果はめちゃくちゃ強い。こちらも0エナ帯のカードとしては岩泉と同等かそれ以上に優秀だが、白鳥沢ではないので以下略。ただしこのカードは本当に強いのでそのデメリットを承知の上で採用する例も多々ある。

・二口 堅治

「白鳥沢学園高校」でも「青葉城西高校」でも無い、「伊達工業高校」のカード。こいつと他一名だけカード化されている。

その性質上デッキとしては組めないが、白鳥沢と青城の両方に入るような性能で調整されている。こちらは退場時に味方のBPを上げることで更なる失点を防ぐ効果となっており、伊達の鉄壁を思わせる。しかも後述の青根とコンボが可能。0エナとしては悪くはないテキストだが、白鳥沢でない欠点を覆すほどではない。

1エナジー帯

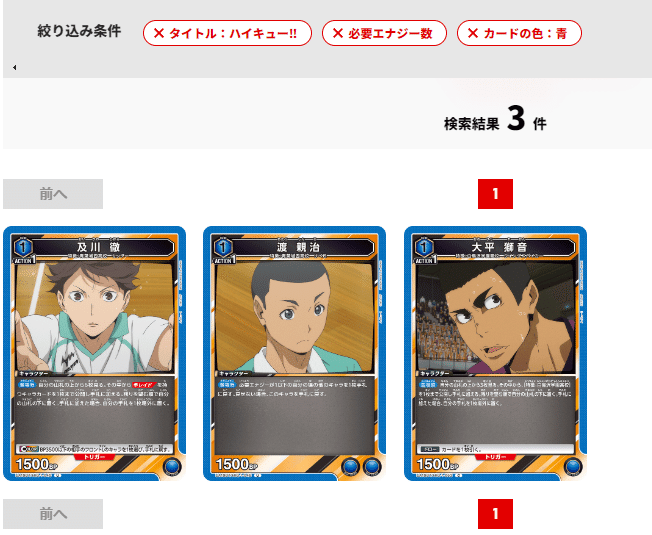

青ハイキュー全体を見ても3種しかないが、前述の通り及川はカラートリガーによって牛若と択一の採用を迫られており、実質2択である。一般的には1種類のみが採用されるエナジー帯のため、構築そのものの歪みは無い。

・大平 獅音

れおんと読む。これは私だけかもしれないが、口調と肌の色以外稲荷崎の尾白アランとめちゃくちゃ印象が被っている。作中では牛若に次ぐハイレベルなアタッカーのはずだが、ユニアリでは縁の下の力持ちまたは潤滑油的な効果を持たされている。

肝心の性能は1/1サーチャーでトリガー持ち。ここまでは何一つ文句がないが、ルック数が3、BP1500、と謎のダウナー調整を受けている。レアリティがC(コモン、最低)だからだろうか? 競争相手の都合上ほとんどフル投入されるが、そもそもこういう謎下方調整のカードが4枚入ってる時点で枠が少ないとはどういうことかというのを教えてくれる。

・渡 親治

青城のリベロ。セッターの役割もできるリベロとして青城のチームワークの良さを再現したり主人公チームの同役職のキャラの飛躍へのヒントになっていたりするが、青城自体が及川のチームなのでめちゃくちゃ影が薄い。

性能はいわゆるバウンス2エナで、「速攻を諦める代わりに高コストのキャラを呼びやすくする」効果である。牛若はその高コストのキャラであるため、そういう意味では白鳥沢の戦術と合致しているが「白鳥沢でない」の一点だけで採用を諦めるレベルである。枠が少ないとは以下略

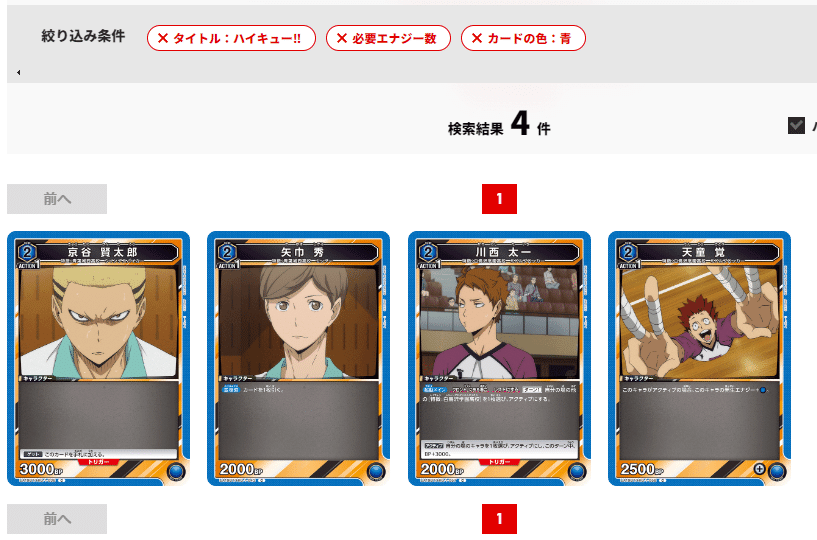

2エナジー帯

アクティブ2個玉とそれなりに採用を検討できるトリガー持ち。最低限の選択肢はある。一般的には1-2種の採用になるためちょうどいい。

・天童 覚

通称アクティブ2個玉サイクル。このサイクルが青城に渡されてたら終わってた(一方で青城もこのサイクルが結構ほしい感じのデッキなので、今度は青城側にシャニマス方式の闇を押し付けている)。

2エナ帯のカードとしては本体スペックは貧弱だが、こいつを最速でプレイすると以降のターン、1テンポ早く大型をプレイできるようになる。青銅の鎧(ブロンズ・アーム・トライブ)みたいなものである。牛若が大型である以上、効果は大きく噛み合っているが後述の川西もまあまあやれるカードのため、デッキの枠に悩まされる。

イラストは「ビクトリイイイイ!!!!!」のシーンである。この後に牛若が発した「まだだぞ。あと2点だ」の天然ボケツッコミがめちゃくちゃ好き。(「まだだぞあと2点だ」の方は残念ながらカードになっていない)

・川西 太一

直感で動く天童に対してかなり堅実かつ優秀なブロッカーであり、攻めと守りの両方に役立つ効果を持っている。それなのにイラストは裏を突かれてブロックに失敗し、怒られているシーンである。出番自体が多くないのもあるが、やや可哀想。

自身レストで他の白鳥沢アクティブという効果は、レイドもアクティブインも存在しない白鳥沢においては希少。このデッキにおいては2エナ帯でありながら実質BP4000(つまり、天童とは逆にこいつ本人が2エナにあるまじき本体パワーがある)と読み替えてもよい。ただし、こいつ自身もレストインである宿命として、置くタイミングが難しい。早いタイミングで置いてエナ伸ばしを疎かにするとそれだけ牛若の登場ターン自体が遅れて本末転倒だし、終盤になるとフロントに牛若をレストインする機会そのものが減る。こいつ自身は1エナ発生なのもネック。それでもアクティブトリガーというだけで採用を迷うレベルにある。

・京谷と矢巾

単体スペックはこのゲーム全体で見れば標準的だが、白鳥沢ではない。以上。

それはそれとして矢巾が京谷に感情をぶつけるところは作品全体でも屈指の名場面である。気難しい一匹狼気取りと一見エンジョイ勢に見える二年生同士が「先輩を勝たせる」という一点で結託する様子は必見。

3エナジー帯

これ以降のエナジー帯はデッキのタイプによって採用枠が大きく変化することになる。

・国見、及川、金田一

青城のカード。終わり。ただし国見と及川は「トリガー付きの2エナ発生」として採用余地がなくも無いが、まあわざわざ採用することはほとんどあるまい

・照島 遊児

こいつ誰だっけ……。原作でも一瞬で負ける露骨なザコ枠だと思ったら運動部の高校生としてかなり理想的なメンタルしててビビった記憶はある。ハイキューに捨て回はほぼ無い。

効果自体は基本的にどのデッキにもほぼ採用されないサイクル効果な上に白鳥沢でないので忘れていい。青城でもないので向こうでもまず採用されない。南無。

・青根 高伸

前述した二口と同じ伊達工業のブロッカー。作中でも大きな存在感を放っており、寡黙な威圧感が発する格好良さにファンは多い。

白鳥沢ではないので以下略……と言いたくなるが、争奪戦環境トップメタの烏野が速攻タイプのデッキであり、この青根は烏野をガンメタできる性能を持っている。原作のいい味が出ている。しかも二口と効果に相乗効果があり、組み合わせると最早鉄壁である(ただし、烏野側で日向と影山のコンボが決まると裏目に出る。実に美しい)。そのため一定の採用価値はあるが、基本的にはメタカードの範疇を出ないと思われる。

これより下は白鳥沢のカード。

・白布 賢二郎

牛若を追って受験してきたヤバいやつ。スピンオフ漫画では完全にストーカーとしてキャラを立てられており、ある意味この手のキャラにはよくある扱いである。

効果の方も牛若のサポートに特化していて、実質的に「手札を1枚捨てると牛若をスピードアタッカーにできる」と書いてある。牛若のサポートという観点では前述の川西よりも更に使いやすく、本人も3/1/BP3000/2エナ発生/アクティブトリガー とサポーターとしては文句なしである。

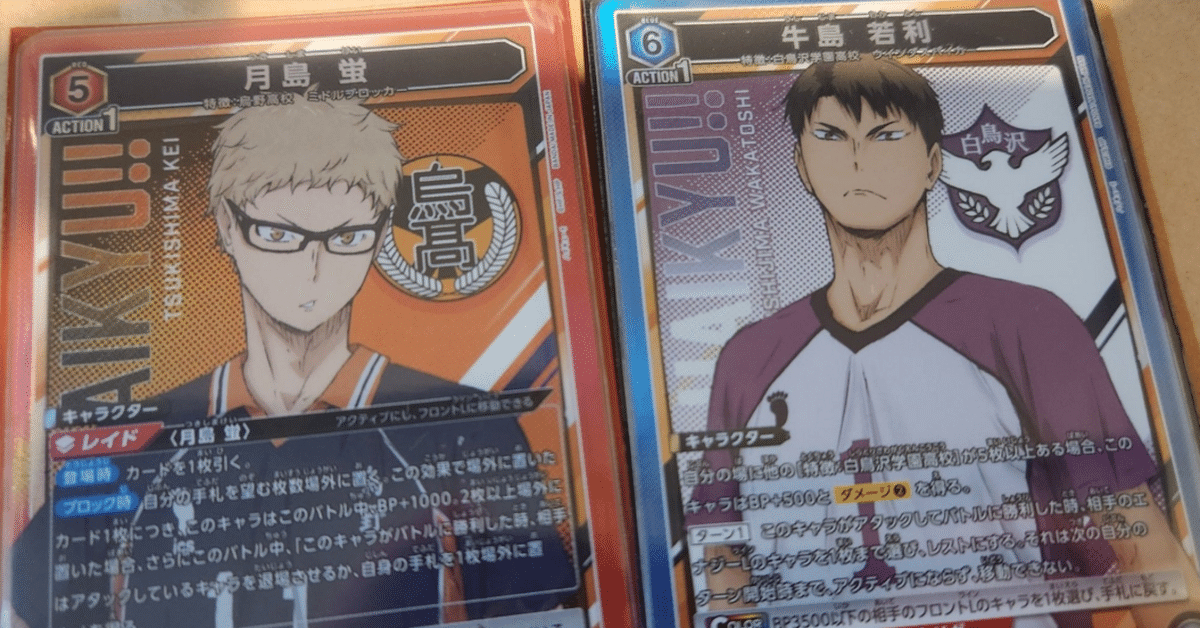

ただしこのゲームにおいて手札を1枚捨てるというのは相応に重いコストであり、特に赤の月島蛍(ヘッダー画像の眼鏡)が「自分の手札を犠牲に相手のアタックを防ぎつつ、相手の手札を削る。相手が手札を捨てられない場合相手のアタッカーを除去」というテキストをしているため、調子に乗って手札をポイポイ捨てていると月島に牛若を除去されることになる。美しい原作再現。

・瀬見 英太

白布と同じポジション。3年生で、相応の実力を持つにも関わらず、「牛若第一」という姿勢を見せた白布が監督のお眼鏡にかなったため、レギュラーを奪られた人。ただし本人も「牛若という絶対的な存在が今のチームにおいては白布の方が噛み合っている」と一応の納得を見せている模様。ベンチスタートであるにも関わらず白布にアドバイスを送ったり味方のコミュニケーションミスを咎めようとしたり、かなり人間が出来ている。

カード性能は3/1/ドロートリガー/BP3000/2エナ発生 かつルーター効果と単体のカードとしては無難かつ安定していて特に文句のない性能をしている。が、デッキの性質上牛若を直接サポートできる白布が優先されやすい。こんなところでも原作再現。

・牛島 若利

『究極のバレー馬鹿』。登場初期は若干エリート志向の嫌な奴という感じであったが、それは誰よりも真剣だからこそで、ついでに口下手なためという味付けもされていき、作中でも屈指のポジションを獲得した。あくまで県大会予選の相手なのでストーリー全体のちょうど真ん中あたりの大ボスであり、後半の出番は多くはないのだが全国大会編になってもなお要所で存在感を放つ人気キャラである。アニメの声優はめちゃくちゃ合ってるし名演だが、高校生には聞こえない。

このゲームにおいて「特定の名称において必要エナジーが3以上のカードしか存在しない」(=小型が存在しない)というのは非常に珍しく、こいつが強大な存在であることを表現している。

しかも3エナ帯に関わらずBP4000を誇る。これは明確に他のカードより一段パワーラインが高く、他のデッキよりも1テンポ早くBP4000を展開できるのはそれだけでデッキとしての採用理由になりうる。

まあつまりそれは相応のデメリットが設定されているという話なのだが、このカードのデメリットは「場に他の白鳥沢が5枚ないとアタックできない」。この手のデメリットとしてはかなり軽く、コストが軽い有用性の方が大きく優秀。

ただし、「大きさの割にコストが軽く早く出せる=早くアタックできる」ところが強いカードなのに、そのデメリットゆえに「序盤に白鳥沢以外のカードを並べすぎるとアタックできない」という状況に陥り、強みを大きく損なうことがある。例として後攻の時、3ターン目までに非白鳥沢(岩泉、国見など)を2枚以上プレイしていると後2で出したこのカードが後3でアタックできなくなる。しかし、岩泉や国見は(少なくとも序盤は)五色や山形より明確に強いカードであり、出せるなら出したい。

この矛盾こそがシャニマス方式の闇である。

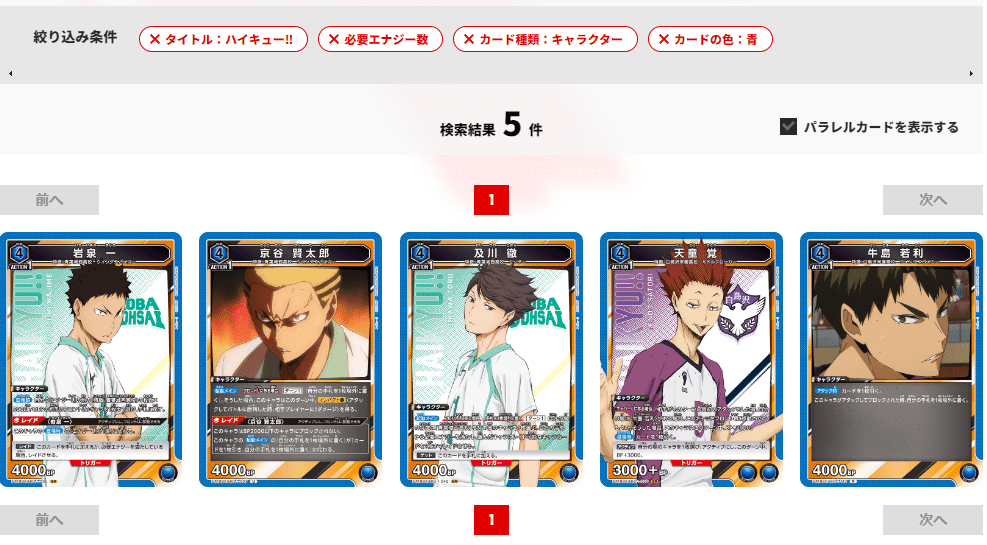

4エナジー帯

多くのデッキでは主力となるエナジー帯。白鳥沢は大型の生き物を運用するためこの上がある

・及川、岩泉、京谷

言うまでもなく青城の主力。白鳥沢においてはテキストが機能しないように調整されているので流石に採用が難しい。シャニマス方式以下略

・天童 覚

ゲス・モンスター。ゲスは下衆のゲスではない。嫌味で憎たらしいキャラだと思ったらこいつなりにバレーへの思いがあり、口下手な牛若と足して割ってちょうどいい感じであるためニコイチ感がある。作中ではその能力で主人公チーム(烏野)を追い詰めるが、烏野のメンタルが鉄壁すぎて結果論的にはあんまり効果あった気がしない。めちゃくちゃスコア稼いでるのでちゃんと強いんですけどね。

その直感力を再現したのか、ユニアリにおいては類似効果のほとんどない「相手ターン中に後列から前列に飛び出してライフを守る」効果を持っている。その時のみBP4000を上回ることも相まって、このゲームの「面の数で負けていなければ一部の例外を除いてライフを守りきることができる」システムと大変噛み合っており、このゲームにおいてかなり強い行動である「相手の前列を除去によって空け、攻撃回数で上回って無理やり点を取る」動きに対して一定の耐性があるといえる。更に次のターンに改めて肉壁として使い捨てるとドローできるところまで併せてよく纏まっている。後ろに置いておいても文句のない発生エナジー2、アクティブトリガーつき……と、多分他のデッキもこのカードが欲しいデッキは結構あると思う。それぐらい優秀なカード。

まあ、争奪戦環境は除去が豊富でなく、「前列が除去で空けられる」ことがあまり頻発するわけではなかったり、烏野はその「一部の例外」である「味方のアタックはブロックされない」を持っていたり、微妙に輝き切れない。原作再現したら烏野が一番強くなるに決まってるやんけ!

・牛島 若利

必要エナジーが4になったバージョン。カードの性能とは直接関係ないが、税込1650円の構築済みデッキに1枚だけ入っているカードであるため性能の割に中古価格が高騰している。しかも構築済みデッキの流通数そのものが少ないため、地味に入手が面倒くさい。同じ封入方法のカードが各タイトルにつき4枚ずつ存在し、目下のところユニオンアリーナのデカい闇のひとつと化している。

アタック時1ドロー(ただしブロックされると1枚捨てる)ということはブロックされてもディスアドにはなっていないので殴り得ということである。これは必要エナジー4のカードとしてそれなりに優秀な性能で、特にこのデッキは手札補充手段に乏しいためかなり欲しい効果でもある。とはいえ相手からしても対策はそう難しくなく、目に見えて強いカードというほどでもない。何よりトリガーを持っていないのが痛い。

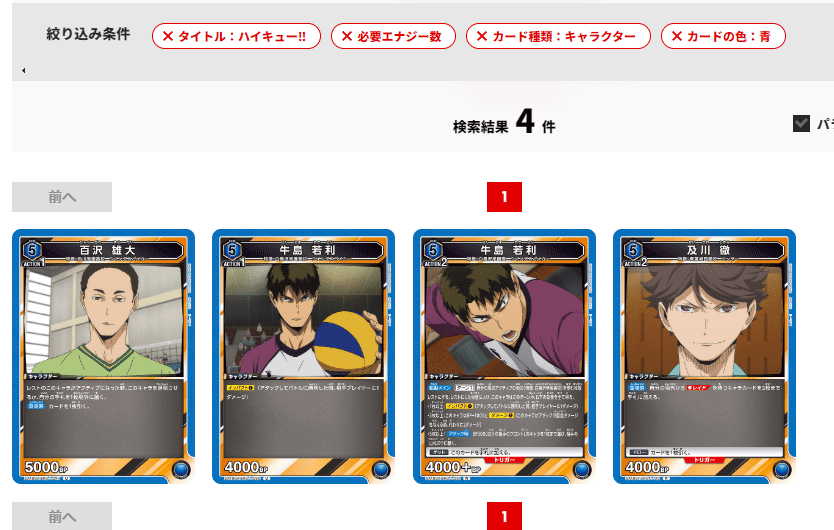

5エナジー帯

このあたりになってくると強い効果持ちが多い。必要エナジーが5以上のキャラは、後列に発生エナジー2のキャラを最低1枚は要求するので、明確に出しづらさと性能が上がる。

・百沢 雄大

(登場時では)フィジカルだけでバレーボールをやっていてそれでいてめちゃくちゃ強いバケモン。

BP5000がそれを表現しており、このゲームではBP5000は存在しているだけで毎ターンボードアドを稼ぎ続ける強カードである。それゆえに出しづらい等の制約があり、このカードは5000BPの中では最も出しやすい代わりに維持コストが存在する。細かい考察は放棄するが基本的にこの維持コストが「BP5000が存在すること」が稼ぐアドよりも大きいので採用は難しい。ただし適切なタイミングで維持を諦めて自壊を選べば強い気もするが……まあ、白鳥沢でもないので採用しなくていいでしょう。多分。

・及川 徹

こちらも1650円の構築済みに1枚だけ入ってる枠。効果自体は一考の余地があるはずだが、青城のカードはこれを除いてすべて必要エナジー4以下であり、これを使用するかどうかで構築とプレイングの両面に影響を及ぼすため、扱いが難しい。

・牛島 若利(5/1)

5/1/BP4000/トリガーなし/常時インパクト 。(インパクト:いわゆるブロック貫通)他タイトルにも同スペックのカードが多く存在する至って普通のカードだが、基本的にこれと同じカードを採用するデッキは少ない。ただ、白鳥沢においてはカードプールの都合で採用せざるを得ない。そういうことである。

といっても、専用のサポートがいくつか存在するために同効果の他のカードに比べると使いやすい。でもまあ……トリガーほしかったなあ……。

・牛島 若利(5/2)

6/1牛若が白鳥沢デッキのエースカードなら、こちらは切り札で、2APを要求する。APがどういう概念で、それを1多く要求するということがどういうことかはここでは触れないが、超絶雑に換算すると、このカードをプレイするには普通のカードをプレイするのと比べて手札コスト2枚を要求されていると考えていい。

そんなカードが仕事をせずに除去されるとアド差が大変なことになるというのは考えるまでもなくわかると思うが、このカードのBPそのものは4000で並(場に出しただけではアドにならない)なので、うまくアタック時効果を使う必要がある。つまり、プレイして1ターンを無事に乗り切らなければならない(白布などを使う方法もある)。

まあ、苦労してアタックを通すことができれば、効果コストのうち味方3枚レストまではタダみたいなものなのでインパクト&ダメージ2(ダメージ2:いわゆるダブルブレイカー)によりダメージレースをかなり優位に進めることができる。味方5枚レストは流石に工夫を要求するが、うまく通せたときのリターンはかなり大きい。扱いの難しさに見合う派手な効果と言えるだろう。

なお、唯一のゲットトリガー持ち牛若である。個人的には1枚は採用したい。手札でダブつくと死が見えるが。

6エナジー帯

要するにこいつ。

場に存在するだけでアドを取り続けるBP4500(効果で5000)、常時発動みたいなもんとは言わんがほとんど常時ダメージ2持ち、バトルで勝利した時相手の後列をフリーズ。最後の効果は直接アドになっているわけではないが、全く刺さらない相手というのはほぼおらず、相手のテンポに少なくない影響を与えることができる。ちなみにこれは原作のプレッシャー描写を意識したものだと思われる。

エースカードとしてこのデッキを組むだけのポテンシャルはあるが、やはり必要エナジー6というのは中々要求値が高い。このカードを出すためには、まず発生エナジーが2のカードを後列に2枚並べる必要がある。このデッキに発生エナジー2は12枚前後採用されていて、このカードを出す前に50枚の山からだいたい上から15枚見てその中に2枚は入ってないといけない。まあ、出ない時は出ないものである。

で、このカード自体を手札に加える必要もある。このカードはカラートリガーである(ゲットでない)ため、ゲーム開始時に盾に埋まった瞬間回収不可能になる。デッキ全体としてドローも少なく、獅音が何故か3枚しか見れないのも相まって手札を整えるのが非常に難しい。

……総じて、デッキ全体としてこのカード以外の部分に問題が多い。やはり白鳥沢はこいつのワンマンチームだと変な理解をされているのでは?

ちなみに、白布の項でも触れたが、赤の5/1月島蛍はこいつを抑えるために存在しているような効果を持っている。白布の効果で調子に乗って手札を捨てていると、どシャットを食らって貴重なエースが除去されてしまうので注意。

イベント

イベントカード=スペル。

・スーパーエース

スペシャルトリガーのカードの多くは、いわゆる「必殺技」カードであり、技とか武器とかそういうカード名が選ばれる。白鳥沢の場合は「牛島若利」の存在自体が武器というわけである。

一般的に、スペシャルトリガーを持つカードは1:1交換の単体除去スペルであることが多いが、このカードは「味方1体にBP+1000と狙い撃ちを与える」「牛若を起こす」の2つの複合効果となっている。

これを、例えば5/1牛若が登場したターンに使えば(細かい際はあるものの)「有効アタック+1」「相手1体除去」となり、一般的なスペシャルに比べて多くアドを取れる設計になっている。弱点はもちろん「牛若がいないと効果が薄い」こと。そして前述したように牛若は手札に加えるのが難しい。うん。

ちなみに効果を使って前に出てきた天童に打って天童をBP4000にしたりもできる。3/1牛若とかに狙い撃ちつけるぐらいだったらこっちを狙いたい。

イラストは牛若の活躍を五色が悔しがりながらも憧れているシーン。このただ戦う姿だけで先輩の生きざまを見せる牛若が格好良いんだ。

・コートを制す

ファイナルトリガーのカードもまた「必殺技」カードだが、こちらはより精神的な概念が選ばれることが多い。卍解とか。

で、青ハイキューの場合は「コートを制す」。高校大会で掲げられる応援幕に書かれたスローガン……なのだが、お察しの通り、これは青葉城西高校のスローガンである。このカードはすべてのテーマに同じ効果のものが存在するため、枠の問題で使いまわしさせられることが多い。よって、白鳥沢のこのカードが入るはずの枠は消滅した、というわけである。これはシャニマス方式に限った話ではなく、例えば呪術廻戦の京都校は真人の術式を使わされたりしている。ユニオンアリーナのプチ・闇である。

基本的にどのデッキも4投前提のカードだが、このデッキは手札が増えにくい上にルーティング手段も少ないので積極的にエクストラドロー引換券として使っていかないと死を見る。

・"6人"で強いほうが強い

カード名通り、青城側のイベントなのだが、原作を知らない友人は「主人公の岩泉がスカした及川にキレるシーン」だと思っていたらしい。……部分的に合ってはいる。

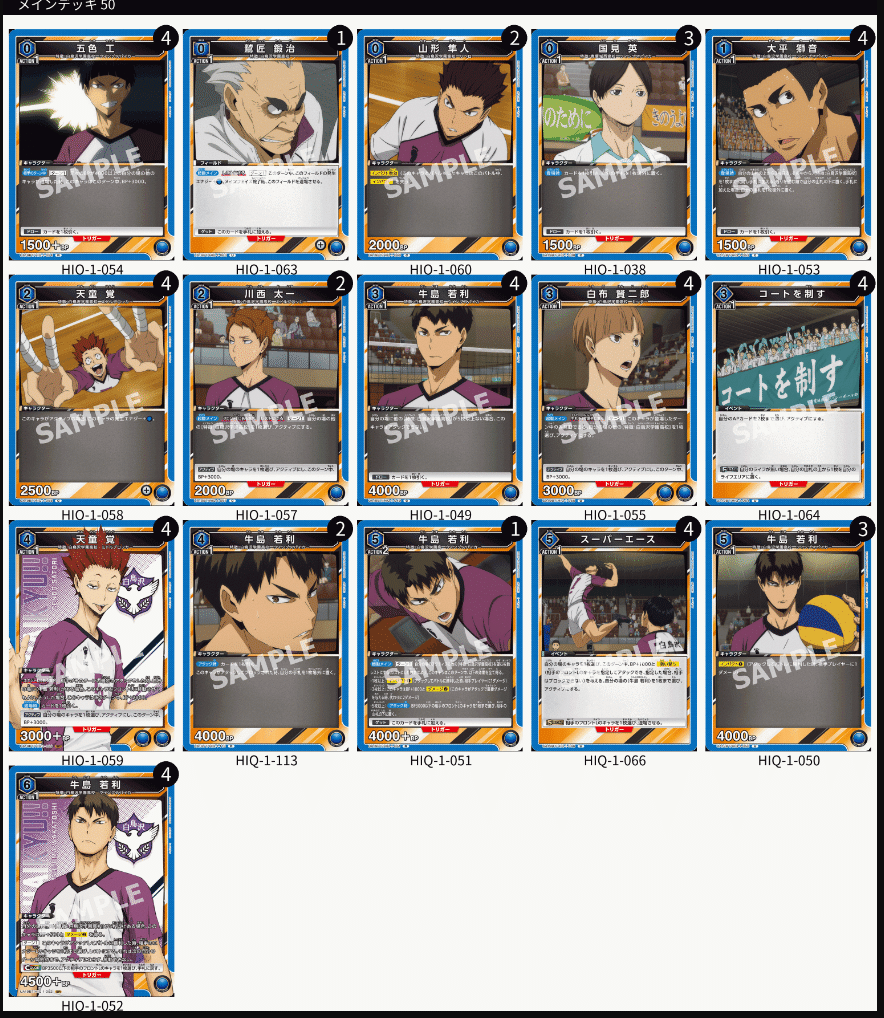

構築/戦術

今使ってるのがこれ。BP4000以上のカード(ちなみに全て牛若である)が14枚採用は昨今のデッキとしてはまあスタンダード……なのだが、牛若のトリガーが貧弱で手札への吸い付きが悪いため、ゲーム中常に右手を輝かせることが求められる。基本的にこのゲームはBP4000以上のカードを多く盤面に置いた方が勝つゲームである。

トリガーレスも10枚を超えており、盾の信頼性もあまり高くない。ドロートリガー15枚は多いほうだが、その分ゲット/レイドが無いからなあ……

運用上の注意点としてはやはりレイドのキャラが存在しないこと。レイドトリガーによる踏み倒しやレイド登場によるスピードアタッカーが存在しないので、常に先の展開を想像しながら早め早めを意識して、しかし焦ってテンポを崩すことなく、適切な牛若を置いていくことが求められる。……要するに、TCGの基本である。

牛若が場にいないと機能しないカードが多数あるため牛若を早めに盤面に送り出したくなるが、手札に一枚しか無い牛若を焦って前列に送り出し、それを除去されたりするとかなり悲惨。中盤以降も5/2牛若や6/1牛若は最低一度は攻撃に参加させるようにしたい。この2枚の圧が無いと単純に取ったアドの数で負けるため、プレイする際は後列に置く、複数体同時にプレイし除去しきれない布陣をつくる、きちんと相手のハンドを読んで除去がないと踏んでから出す、等の対策を講じていきたい。私は出来てるか? 出来てません。

大きくざっと2パターンに分けて、除去の薄い対面なら序盤はエナ伸ばしに集中して早いターンにデカい牛若をドカドカ置いてフィジカルの暴力で勝利。

きちんと除去を持っている対面なら牛若を大事にしつつ(特に6/1)順序よく丁寧に送り出して戦っていく。五色と天童が除去に対するリカバリーとなりうるのと、白布とスーパーエースが牛若の動きを1テンポ早めてくれるのが肝要。(普通のことしか言ってない。要するに対策なしである)

ちなみにレイドがない分だけ盾のバリューが低いので結局その点でアド差が付いて負けることが多いがち。そういうものである。

でも牛若を中心に盤面を構築していってスーパーエースで牛若を暴れさせたり天童のゲスブロックで窮地を凌ぐのはかなり白鳥沢感あって楽しいのでプレイしてる側は楽しいです。勝てればもっと楽しいんですけどね。

おわりに

TCGプレイヤー的にはマジで読んでて得るものが無かったと思います。それはそれとしてユニオンアリーナって原作再現という観点ではかなり頑張ってるゲームなので気になったら触ってみてください。