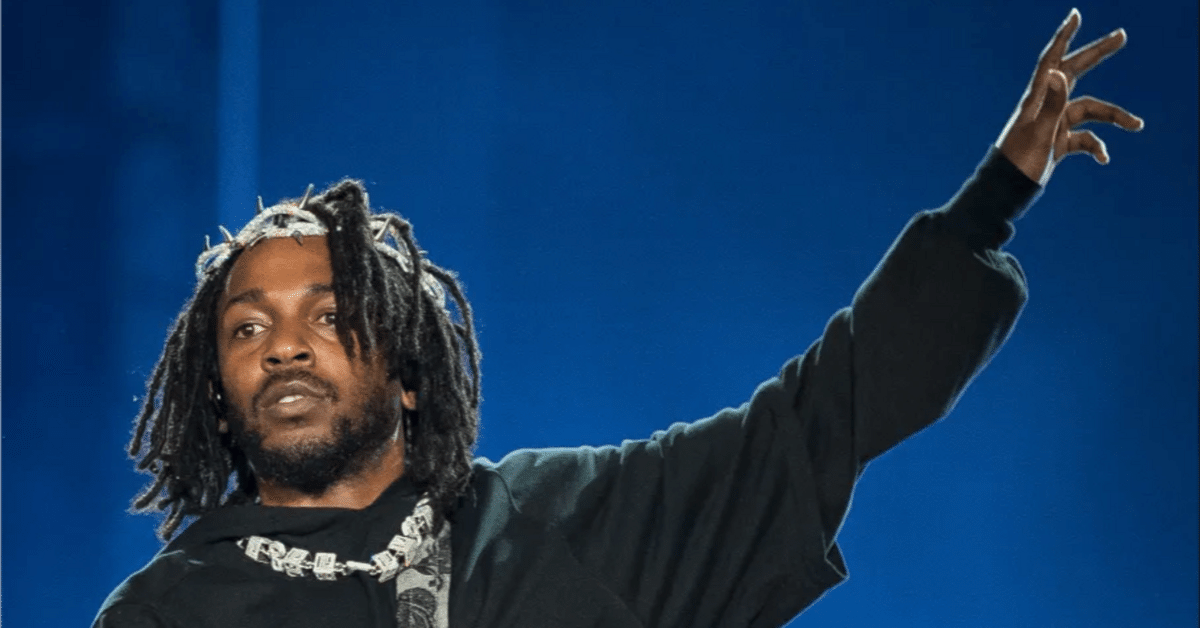

Kendrick Lamar、『歴代アルバムランキングTOP9』【翻訳記事(出典:Complex)】

掲載: Complex

公開日: 2024年12月3日

※本記事は、原文をできる限り忠実に翻訳しつつ、わかりやすさを重視して一部再構成しています。

Kendrick Lamarのディスコグラフィーが驚異的であることは議論の余地がない。

それだけに、彼の作品をランク付けするのは、同様に素晴らしいアーティストのキャリアにおける明確な山と谷を持つ場合よりも、はるかに困難だ。

たとえば、『Good Kid, M.A.A.D City』のような現代的な青春映画的作品と、再生頻度は低いが複雑で深みのある『To Pimp a Butterfly』を比較するのは、どう評価すべきなのか?

『DAMN.』はピューリッツァー賞を受賞したが、果たしてこれが彼の最高傑作と言えるのか?

公式アルバムではない未発表曲集でありながら、フルアルバムに匹敵するほどの満足感を与える『untitled unmastered』の位置づけは?

『Mr. Morale & The Big Steppers』のような意図的に生々しく未完成なプロジェクトをどのように評価するのか?

最新作『GNX』のように、これまで以上にタフで荒々しいKendrickを見せるアルバムは、どの位置に置くべきか?

これらはすべて難しい問いだ。Kendrick Lamarは常に挑戦的なアルバムを作る。それが彼のスタイルだ。

この記事では、彼のカタログに敬意を払い、可能な限り正確にランク付けした。Kendrick Lamarのアルバムを、ワーストからベストの順に評価していく。

9. The Kendrick Lamar EP (2009)

Kendrick Lamarのデビュー作(海賊版や未発表音源を除けば)である『The Kendrick Lamar EP』は、今聴いても興味深く、今後さらにその魅力が増すであろう作品だ。

このEPでは、スターになること、称賛を得ること、カネや華やかな世界への憧れが垣間見える。

"Grammy"という言葉が頻繁に登場し、Donald Trumpの名前も目標の象徴として複数回言及されている。

しかし、それ以上にKendrickがこの時点で強く意識しているのは、「自分自身を示すこと」。

この作品が単なる有望なデビュー作に留まらないのは、彼自身のアイデンティティがこの時から一貫している点だ。

彼の両親、Louis Burgersで起きた叔父Tonyの死、クラック時代が地域や家族にもたらした壊滅的な影響、宗教との葛藤、「good kid, mad city」というフレーズ自体が、当時から繰り返し現れるテーマとして提示されている。

音楽的には、Kendrickは若いながらも非常に優れたラッパーで、時折その才能が輝きを見せる。

ただし、まだ『Section.80』や『Overly Dedicated』で見られるような独特の声の使い方やリズム感、曲構成のコントロール力は発揮されていない。

彼の野心は技術をわずかに上回っており、それは特に「Vanity Slaves」で顕著だ。高速ラップの試みは惜しいところまでいくが、完全には届いていない。

また、時折若さゆえの痛いパンチラインもあり、たとえば「Draped in some fly shit, call me Jeff Goldblum(イケてる服に身を包んで、Jeff Goldblumそのものだぜ)」などが挙げられる。

全体として、このEP(15曲入りであるため、EPという呼び方は不正確かもしれない)は、次世代で最も重要なアーティストの一人とされる彼の初期の心境を垣間見る貴重な作品だ。

ボーナストラックを除いた最後の曲では、「お前は誰だ?何を伝えようとしている?何を成し遂げたい?」という問いが投げかけられる。

これらの問いは、2009年当時よりも現在の方が興味深く、重要だと言える。

この作品は、Kendrickが初めてその答えを模索した歴史的な作品だ。

8. Overly Dedicated (2010)

Kendrick Lamarの最初の正式リリースである『Overly Dedicated』のジャケットには、青白く彫刻のようなJim Morrisonが登場する。

この選択は一見すると滑稽だが、23歳の彼が自分の強みや、賢さの限界、微妙さが時に知的に響く理由、どの影響を自身のアートに残すべきか模索していた時期には適しているとも言える。

テープの冒頭では、ダウンタウンのクールな象徴だったDash Snowが登場し、大量の水やマールボロレッド、音楽への依存について語る(特に音楽が最重要だと)。

ただし、Snowの声がThe Rootsの「A Peace of Light」のサンプルにのって響く一方で、彼やMorrisonは現在のKendrick Lamarの芸術的プロジェクトを説明する枠組みとしては微妙だ。

成長とは蓄積だけでなく不要なものをそぎ落とす過程でもある。

Kendrickは「R.O.T.C.」のような優れた曲を持ちながらも、言葉遊び的な頭字語や宇宙的な恋愛比喩を減らしていった。

「Alien Girl」のキャッチーなフックも良いが、彼が残したのは目的意識の強さ、言葉への愛、自分の声の奇妙さを全く気にしない態度だ。

「The Heart Pt. 2」では、彼は怒りと焦燥感を伴う声でEminemを思わせるパフォーマンスを見せる。

「Michael Jordan」ではLil Wayneの影響が見られる。

Kendrickはその力を理解しつつある若いファンのようだが、操れない魔法使いの弟子とは違い、彼は完全にコントロールしている。

その息切れしたようなデリバリーも意図的で、練習と努力を重ねた職人としての姿勢が表れている。

『Overly Dedicated』というタイトルが示すのは、単なる情熱ではなく、技術を磨くための献身と決意だ。

そしてその献身こそが、23歳の彼を当時のアートシーンで際立たせた要素だった。

7. Untitled Unmastered (2016)

『untitled unmastered』は『To Pimp a Butterfly』セッションの断片をまとめた作品で、一部のヴァースはテレビ番組やグラミー賞で披露された。

リリースのきっかけは、LeBron JamesがTDEのTop DawgにTwitterで楽曲公開を呼びかけたことと言われている。

これらの未完成曲ですら、Kendrickは同時代のラッパーたちを軽々と凌駕するパワーとテクニックを披露している。

特にこの年、Beyoncéの『Lemonade』、Yeの『The Life of Pablo』、The Weekndの『Starboy』、Frank Oceanの『Blonde』といった大物のアルバムに客演で参加し話題をさらったが、『untitled unmastered』でのパフォーマンスはそれらを上回るインパクトを放った。

このプロジェクトは『To Pimp a Butterfly』の豊かなサウンドをさらに発展させつつも、大きな物語の枠組みを排除し、より自由なアプローチを可能にしている。

その結果、リスクを伴わない分、Kendrickが予想外の方向性に挑戦する余地が生まれた。

たとえば、「Untitled 05」の冒頭のヴァースは、理不尽な世界に追い詰められた殺人者予備軍を描いており、これまでの中でも特に激しいストーリーテリングのひとつと言える。

「See I'm livin with anxiety, duckin the sobriety/Fuckin up the system I ain't fuckin with society(不安と共に生きて、シラフを避けながら/体制をぶっ壊して、世間とは関わらねぇ)」というラインは、Kendrickの硬派なフロウとともに、空気の抜けた日差しの中、ドミノをテーブルに叩きつけるような衝撃を伴って響く。

存在しなくても成り立つプロジェクトでありながら、この作品は驚くほど濃密な魅力を放っている。

6. Section.80 (2011)

Kendrickが24歳でリリースした『Section.80』は、彼の才能がすでに際立っていた作品だ。このアルバムを聴いた時点で、多くのリスナーは彼がヒップホップ界の重要な存在になることを確信したはずだ。

かつて『The College Dropout』がKanye Westの名を世に広めたように、この作品は『Overly Dedicated』を聴いていない人々を、Kendrickの世界へと導いた。

『Section.80』は、Kendrickの言葉や声の可能性に対する愛情が溢れている作品だ。

クラック世代の代弁者を目指すという大きな野望がありながらも、全体のサウンドは軽やかでスリリングで、むしろ心地よい聴き心地を提供している。

特に「Rigamortus」でのラップを聴くと、まるで鳥が飛ぶのを見るような自然な美しさが感じられる。

とはいえ、彼にはまだ成長の余地があった。

たとえば、「Keisha’s Song」のようなモラルプレイ的なトラックは、時にメッセージが一面的に感じられる。

しかし、Kendrickの音楽には一貫して共感が込められており、彼が音楽を通じて社会的善を実現しようとする姿勢は、このような弱点を補うものになっている。

このアルバムはスタイル的に落ち着かず、複雑でありながらも聴き手を引き込む魅力を持っている。

優れたラップと独特なディテールに満ちており、Kendrickの頭の中全体を垣間見ているかのような感覚を与えてくれる。

さらに重要なのは、彼がここで"アルバムを創る"というスキルを学んだことだ。

『Section.80』の要素は、その後のキャリアで達成するものの青写真となっている。

5. Mr Morale & The Big Steppers (2022)

Kendrick Lamarが『Mr. Morale & The Big Steppers』で示したのは、彼自身の内面と向き合い、特に黒人コミュニティに根強く残るメンタルヘルスに対する偏見やトラウマをテーマにした作品だ。

このアルバムを通じて、Kendrickは自身が抱える問題に正面から取り組むだけでなく、リスナーに対しても自己反省を促すメッセージを届けている。

彼が特に気に入っているという「Father Time」の一節、「real nigga need no therapy(リアルな男にはセラピーなんていらない)」は、黒人男性に多く見られるメンタルヘルス治療に対する偏見を象徴している。

このフレーズを出発点に、彼は世代を超えて受け継がれてきたトラウマや問題を克服するプロセスに挑む。

前半は「N95」や「Rich Spirit」のようなエネルギッシュなサウンドで、Kendrickが新たに気づいた現実と格闘する様子が描かれる。

一方、後半は「Mother I Sober」のように、彼が自身のトラウマやその背景にある家族の過去に向き合う過程を、より静かで内省的なトーンで表現している。

この曲では、母親の過去の虐待経験や、それが家族に与えた影響について語られ、Kendrick自身がその連鎖を断ち切る努力をしている様子が浮き彫りにされる。

「We Cry Together」ではパートナー間の毒々しい会話をリアルに描き、「Auntie Diaries」ではトランスジェンダーの叔母について語る中で、自身の成長過程での誤りを正直に反省している。

Kendrickは完全ではないが、その不完全さをさらけ出すこと自体がセラピーの重要な一部だと示している。

『Mr. Morale & The Big Steppers』は、Kendrickがこれまで築いてきたストリートや社会問題への洞察をさらに深め、自己分析を通じて人々がメンタルヘルスに対する偏見を見直すきっかけを与える作品となっている。

このアルバムの本質は、その誠実さと自己反省にあり、彼が示したのは「"癒やされる"ことに期限はなく、"トラウマを克服する"ことには時間を要する」という普遍的なメッセージだ。

4. GNX (2024)

2022年、A$AP FergがKendrick Lamarと彼のクリエイティブパートナーDave Freeを連れてハーレムを案内する晴れた日の映像が話題になった。

その中で、ジュースショップに立ち寄った際、Daveが彼らの信条の一つ「変化」を語った。「人を常に驚かせ続けるほど、長く興味を持ってもらえる」と彼は言う。

15年以上のキャリアを誇るKendrickは、一度も同じようなアルバムを二度リリースしていない。

『Mr. Morale & the Big Steppers』が苦悩と内省に満ちた作品だったとすれば、その次作がより外向的で直球なものになるのは予想できた。

そして、その期待を裏切らずに登場したのが『GNX』だ。彼のキャリアで最もストレートで攻撃的なアルバムと言える。

Kendrickはこれまで複雑なテーマや矛盾、濃密なリファレンスを詰め込んだ知的なアプローチで知られてきたが、この作品では驚くほど直接的な表現を選んだ。

今回の変化の背景には、タイミングも関係している。『GNX』は、Drakeとのビーフに勝利し、『Pop Out』というイベントで祝福ムードに包まれた直後に登場した作品だ。

しかし、彼は勝利の余韻に浸る代わりに忠誠心に疑問を投げかけている。

オープニングトラック「wacced out murals」では、成功の代償を語りながら、Snoop DoggやLil Wayneといった同世代のラッパーたちからのサポートの欠如に嫌悪感を滲ませる。

アルバムには「Not Like Us」が収録されていないが、その影響は大きい。「tv off」は「Not Like Us」に似ているが、エネルギッシュで耳に残るサウンドが特徴だ。

KendrickとMustardのLAラップシーンへの影響力を再確認させる1曲だ。

『GNX』では、Kendrickがこれまで以上にLAのストリート文化を受け入れ、Lefty GunPlayやHitta J3、AzChike、Dody6といったアンダーグラウンドのアーティストたちにスポットライトを当てているのが新鮮だ。

特にタイトル曲では、Kendrick自身は一切ラップをせず、他のアーティストたちに主役を譲っている。

ただし、彼の悪癖が全て払拭されたわけではない。「man at the garden」はNasの「One Mic」を再現しようとして失敗し、「Made Niggas」にのせたラップは一見クールだが、実際にはBillie Holidayの視点から語っているなど、コンセプトが空回りしている部分も見受けられる。

2024年、アルバム『GNX』は年間最優秀アルバム候補に名を連ねる存在だ。

しかし、彼のカタログ全体の中で見ると、聖域に位置する3作には及ばない。

それでも、次にKendrickがどんな進化を見せるのか、期待せずにはいられない。

3. To Pimp a Butterfly (2015)

『Section.80』と『Good Kid, M.A.A.D. City』がKendrick Lamarを技巧派のストーリーテラーとして確立させたのなら、『To Pimp a Butterfly』は彼を時代の代弁者として生まれ変わらせた作品だ。

このアルバムが大胆に「ブラックであること」を中心に据えた作品だと評価される一方で、真に注目すべきはそのブラックネスをいかに巧みに表現しているかだ。

通常、ディアスポラは共有する地理的起源として定義されるが、Kendrickはブラックネスを共通の体験──苦しみ、喜び、怒り、そして意思の共有として描いている。

彼は時間と空間を縦横無尽に行き来し、Wesley Snipes、Kunta Kinte、Tupac、Nelson Mandela、自分自身を結びつける。

その旅路を推進するのは、ファンクのリズム、ラップの大胆さ、ソウルの痛み、ゴスペルの歓喜、スポークンワードの劇場的要素だ。

これらの伝統が見事に調和していることに驚かされる。

ブロンクスのDJたちが親のレコードコレクションを使い始めた時から、ヒップホップはブラックカルチャーのアーカイブとして機能してきたが、Kendrickほどそのアーカイブを鮮明に息づかせたアーティストはいない。

このアルバムは単にブラックネスを召喚するだけではなく、それを感じさせる。

質感、温度、深みを持たせて。

このアルバムには膨大な声が収められており、Kendrickはそれをすべて一人で具現化している。

声を歪ませ、調整し、曲げ、ねじることで、語り手ごとに適切な音色を見つけ出している。

ただし、作品がKendrickの独演劇に感じられる瞬間もある(たとえば、ブラック女性が敵である「Lucy」の器にすぎない場面)。

また、蝶を象徴とした比喩は nonsensical(意味不明)で複雑だ。

毛虫が嫉妬心から蝶を搾取し、自由を奪う?(なんだそれ?)という具合に。

しかし、これらの欠点は失敗というよりも限界として捉えられる。

本作の最高の瞬間は、アメリカ初の黒人大統領の登場とともに浮上した「ポスト・レイシャル(人種問題以後)」という幻想への緻密な反論として機能している。

Kendrickはブラックネスを剣と盾のように使い、アメリカンドリームという虚構の約束を解体し、その欺瞞を耐え抜いたブラックライフから慎重な希望を構築している。

『To Pimp a Butterfly』は一見まとまりのないように感じられるが、その複雑さこそがブラックネスというテーマの奥深さを反映している。

2. DAMN (2017)

EminemやNicki Minajが複数のキャラクターやオルターエゴを駆使してきたのに対し、Kendrickは声そのものの可能性にこだわり続けてきた。

彼は特有の鼻にかかった高音域を隠し、時に再発見することで独特の音楽的個性を演出。

YouTuberのCrank Lucasがその特徴を風刺する動画を投稿するなど、注目を集めてきた。

一方で、彼の多面的なヴォーカルアプローチは、いわゆる“コンシャス”ラッパーとしての評価に埋もれがちだ。

しかし、これこそが『DAMN.』の本質であり、Kendrickを単なる預言者的存在以上のアーティストに押し上げている。

『DAMN.』は、Kendrickのキャリアの中で最も多面的なヴォーカルを特徴とする作品だ。

MCの声がアイデンティティの象徴だとすれば、このアルバムはその常識を覆す挑戦だ。

「DNA.」や「Feel」、「Pride」、「Fear」といった楽曲では自己問答がテーマとして際立ち、謙虚さや宗教の矛盾を大胆に探求している。

ストーリー性もアルバムを通じて重要な役割を果たすが、それはしばしば途切れ、完全な語り手としてのKendrickの信頼性を意図的に揺るがしている。

『To Pimp a Butterfly』がアメリカのブラックコミュニティへの愛の手紙だとするなら、『DAMN.』は複雑で多層的なブラック体験そのものを描き出した作品と言える。

過去、宗教、スピリチュアル、音楽といった要素が絡み合う中、Kendrickは「Feel」の中で「この論理を蝕む叫び声が聞こえる」と歌い、その矛盾を音楽として昇華している。

『DAMN.』は、現代を象徴する混乱を反映しつつも、永続的な価値を持つ音楽として、その答えを提示している。

1. Good Kid, M.A.A.D. City (2012)

『Good Kid, M.A.A.D. City』の4曲目「The Art of Peer Pressure」。

Kendrickは白いトヨタセダンの後部座席から、彼の見た世界を描き出す。

ガソリンは4分の1タンク、拳銃が1丁、オレンジソーダ。

15歳の頃に経験する、行き場のないドライブ。

地元を彷徨い、時には他のエリアに踏み込んで刺激や問題を探す、その感覚がリアルに蘇る。

しかし、この物語の中心にはKendrick自身の葛藤がある。

仲間たちは、犯罪や暴力、欲望の世界に飛び込む準備ができているが、Kendrickだけは違う。

彼は「Jeezyの1枚目を聴きながらも、どこか上の空」。

『Good Kid, M.A.A.D City』のテーマは、外界の腐敗がいかにして内なる善を蝕むかを探求している。

そして、その善良な「Good Kid」ですら、時に誘惑に負けてしまうことも描かれる。

アルバムのハイライトの一つ「Backseat Freestyle」では、若さの無鉄砲さが露骨に表現されている。

それは滑稽に映るかもしれないが、若者特有の衝動を的確に捉えた一曲だ。

「The Art of Peer Pressure」が示すのは、Kendrickが内面の善と本能的な欲望の間でどう折り合いをつけるか、という点。

アルバム全体が宗教的な目覚めへと収束するが、それだけでは終わらない。

「Money Trees」は家への侵入計画から逃走劇までを描くが、その背後には叔父との記憶が絡む。

彼はKendrickの音楽的成功を予言し、その後命を落とした。

「Louis Burgerは二度と同じ味にはならない」

Kendrickはリスナーを挑発しつつ自らの道徳観を語る。

「94年に俺のいとこを殺したな、休戦なんてクソくらえ」と叫ぶ姿は、怒りと正義の入り混じったものだ。

『Good Kid, M.A.A.D. City』は道徳的な審判の物語として語られることが多いが、実際には人間の最も衝動的な本性を、細部に至るまで共感を持って描き出している。

なぜなら、時にはそうした自分自身と向き合わなければならない瞬間が訪れるからだ。