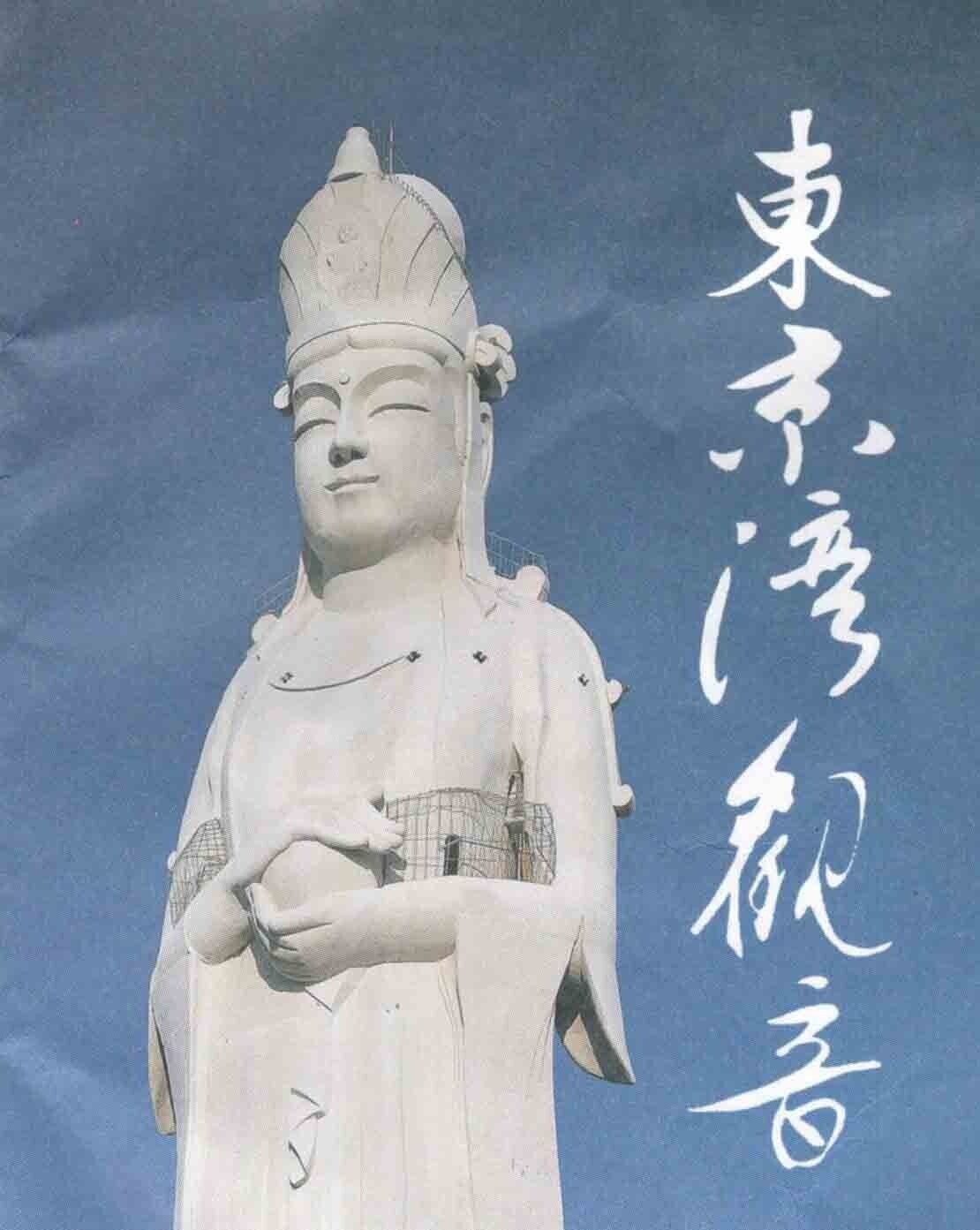

東京湾観音の素直な迷宮

●東京湾観音のユニークさ

私はかつて日本全国の巨大な仏像を巡って『晴れた日は巨大仏を見に』という本を書いたことがある。

もともと大仏に興味があったのだが、日本にはそこらじゅうに大仏があって、そのすべてを巡るのは人生の時間の多くを費やさなければ不可能に思えたので、なかでもとくに大きなもの、すなわち巨大仏だけに絞って巡った。

巨大仏の基準は、高さ40m以上とした。

40mという数値は初代ウルトラマンの背の高さで、そのぐらいの背丈になると大仏ももはやタワーか高層ビルの趣きであって、そういう人間のスケール感を凌駕する存在のありかたが面白いと思ったのだった。

40m以上の巨大仏は全国に15ヶ所あった。

もっとも印象に残ったのは仙台大観音で、高さが100mあり、それがニュータウンの新しい街並みのなかに忽然と立っている姿がまるで怪獣映画のようでワクワクした。他にもプラクチックのおもちゃのような質感なのに高さ73mもある加賀大観音の大きさと質感のミスマッチ具合や、全身にダイヤモンドや水晶、ヒスイなどが散りばめられた高さ62mの久留米大観音のバブリーさなど、ただ人型の巨大構造物というだけでも面白いのに、そのなかにも多様なスタイルがあって、不思議な文化だと思ったのである。

そんな巨大仏のなかに、個人的にとても気になる観音さまがいた。

千葉県の富津にある東京湾観音である。

高さは56m。

戦没者慰霊と世界平和を祈念して昭和36年9月に建てられ、今も健在。巨大仏のなかには、今では管理が不十分だったりオーナーが代わったりして拝観できないものや壊れそうになっているものもあるなか、東京湾観音はこのたび大々的に補修が行われるなど、丁寧な運営が行われている。

東京湾観音がなぜ気になるかというと、理由はその内部構造にある。

巨大仏は、きちんと運営されているものはたいてい胎内に入ることができる。ほとんどは構造が似ていて、胴体内部に螺旋階段をめぐらせ、ものよってエレベーターが装備されている場合もあるが、いずれにしても一般人が入れる最高部には本尊が安置され、小さな展望窓があるのがデフォルトである。途中に写しの八十八ヶ所巡りや七福神巡りなどがあることも多い。

これを観光スポットとしてみれば、つまりは窓の小さな展望台であり、あとは仏像を拝みながら巡る趣向があるだけだ。

もちろん仏様だから、観光以外の側面を持つことは承知しているが、そこは今は置いて考える。

東京湾観音も胎内拝観が可能で、展望台としての機能があって、七福神巡りなどができるのは他と同じ。しかし決定的に異なる点がある。

それは内部が迷宮になっていることである。

内部は20階建てで、足元から螺旋階段で上りはじめるところは他と変わらない。ところどころ覗き窓があって景色が眺められるのも珍しいことではない。

ところが、12階を過ぎるあたりから、他の巨大仏とは趣きが違ってくる。

脇道が現れるのである。

この穴、いったいどこへ行くのか。

実は腕の中へ行けるのだった。

当たり前だが、観音さまには腕がある。建造物としてみれば、その部分は当然胴体の外に膨らんでいるわけだから、そこに内部空間が存在してもおかしくはない。そしてその腕空間に入っていけるのが東京湾観音の特徴なのだ。

さらには、そこから腕の上へ抜け出ることもできる。つまり外である。

東京湾観音には腕の上が鉄の安全柵に覆われた展望所になっている。

これがなかなかスリリングで楽しい。

鉄柵があるから落ちることはないが、腕の上なので足場が平らでなく、腕の丸みそのままだ。高所恐怖症の人にはオススメしないが、私は高所恐怖症でないのでむしろ顔がにやけてくる。

そしてここが大事なところなのだが、写真を見ればわかるように、腕は左右対称ではない。そのために腕の中の通路は左右で形が違い、うろうろとさ迷っていると、自分がいったいどの位置にいるのかわからなくなってくるのである。

迷宮好きの私はこの錯綜空間にやられてしまった。

なんて素敵な観音さまなんだろう。

このような巨大建造物は全体を軽くする必要があるはずだから、本来どの巨大仏でも腕などは内部が詰まっていないはずである。

つまりそこには空間があるわけだが、東京湾観音をのぞくほぼすべての巨大仏では、その空間にアプローチすることができない。

運営側からすれば、そもそも何のために腕の内部に入る必要があるのか、てっぺんまで上れてそこから景色が見られればそれで十分じゃないかと思うのかもしれない。

だが、そもそもそれを言うなら、てっぺんまで上る理由もあまりないように思う。

その点については、むしろ東京湾観音の言い分のほうが説得力がある。その言い分とは、体の悪い部分を内側からなでることができる、というものだ。

よくお寺の本堂入口などに置かれているびんずる様など、自分の体の悪い部分を手でなでると病が治ると伝わる像があるが、東京湾観音では内側から患部に触われるのである。腕だけではなく、胸のふくらみや、鼻の穴、耳の穴なども内側からわかるようになっているから、乳がんや鼻炎、中耳炎などにも仏のご加護がある(かもしれない)。なかには安全上の理由などから空間はあっても入れない場所もあるのだが、おおむねどこでも自由自在だ。

おまじないのようなものだから効果は保証できないが、ありがたい気がするではないか。

●梯子でさらに迷宮感アップ

腕からさらに上って首の下に当たる15階までいくと空間の様子が大きく変わり、ここまでは基本体表に沿って螺旋階段があったのが、ここから中央の狭い円筒形の部屋を上る形になり、狭くなった螺旋階段のかわりに、梯子が登場する。階段ですれ違えなくなったので、別ルートを用意した形だ。

そしてこの工夫がまた内部空間を複雑に見せている。

まるでそこらじゅうに抜け穴のある忍者屋敷みたいなのだ。

首から上はどんどん狭くなり、鼻の穴とか耳の穴を経て、19階に着いたところで、ふたたび外に出ることができる。ここは後頭部にあたり、さらに外階段を上っててっぺんの20階まで到達。内階段も20階まであって、そこには記帳ノートや観音さまの頭部が置かれていた。

この日は真夏日で、胎内には冷房もないと聞いていたから、どれだけ蒸し風呂かと思いきや、高く上れば上るほど窓から風が入って涼しく快適だった。

てっぺんにたどりついても小さな窓から外を見るだけの他の巨大仏と比べ、外には出られるわ、風は気持ちいいわ、何より空間が迷路のようだわで、これほど上って楽しい大観音はない。

周囲は緑に囲まれ、海もよく見えて、眺めも素晴らしかった。

なぜ他の巨大仏も同じようにしないのだろう。逆に東京湾観音はなぜこのような設計にしたのだろう。

空間があるからと言ってそこに入らなければならない理由はないというのが一般的な発想で、空間があるのだから、そこも入ったって構わないというのが東京湾観音の発想だ。おそらく竣工した昭和36年には、まだそれほど巨大な仏像はなく、内部の設計など参照する先もなかったと思われる。なので、効率を重視しすぎることもなく、ただそういう空間があれば隅々まで歩きたいという素直な気持ちでそのまま設計したのではなかろうか。それを遊び心というべきか、行けるところはなるべく行きたいトポフィリアン体質な建築家の素直な設計だったのか。

設計者の鈴木さんはすでに亡くなられており、その設計思想がどのようなものであったのか記した資料もない。施工主の孫であり現オーナーの宇佐美氏も、そのへんのことはわからないとのことだった。

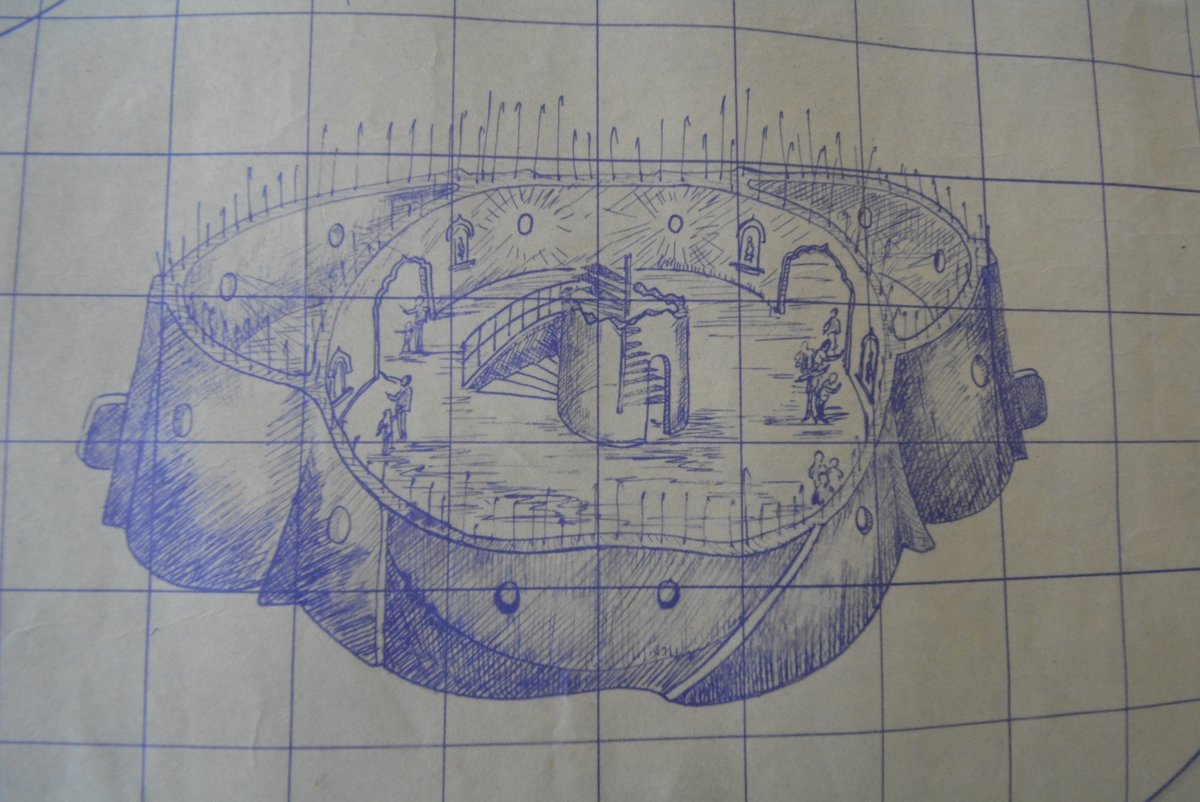

当時の設計図を見せていただいた。複雑な構造をどう描いているのか知りたかったが、見ても全体像をうまく把握できなかった。そのへんは私の側の素養の問題だろう。

それより私はときどき設計図に添えられた絵に惹かれた。なんだかファンタジーを感じさせる。

この胎内空間を使って何か面白いことができそうな気がするが、それはいったいなんだろう。とりあえず鬼ごっこかかくれんぼでもと思ったけれど、観音さまの胎内でやることではないかな。

聞けば、左肘はクローズドの空間になっていて入口がないそうなのだが、このたびの補修で穴を開けてみたら、小部屋があって、壁に左官のサインが発見されたという。そんな秘密の部屋もあるぐらいだから、あれもこれもすべて通れるようにすれば、相当面白いことになりそうだ。

●余談

ところで実は私はこの東京湾観音がリニューアル工事中にも見にきていた。その際は全身が足場に覆われていた。

なので胎内ではなく、外部の足場をあがって、観音様のお顔を外から間近に見せてもらった。工事中でなければ、そこは空中であって、こんな角度で写真など撮れない。なかなかシュールな体験だった。

驚いたのは、この巨大な足場が、2018年の記録的な暴風を伴った台風24号にも耐えたこと。その際、吹流しが千切れて飛んでいったほどだったというから技術力に感心した。

迷宮とは関係ないが、凄い話だと思ったので書いたのである。

【建設の匠】より転載