イマーシブと通過儀礼 | イマーシブミュージアム東京

通過儀礼という言葉がある。

英語で「イニシエーション」。

ビジネス、宗教、医療、心理学など、使われる業態によって示す内容がやや異なるようだ。

ビジネス : 新しい環境や組織に適応するための通過儀礼

宗教 : 教徒になる際の儀式

医療 : 発がんの初期ステップ

心理学 : 心理的なショックを克服して精神が成熟へと向かうこと

ならば、空間における通過儀礼もあるのでは?

こんにちは。建築家のケンシロウです。

今回訪問したのは、

イマーシブ・ミュージアム東京。

イマーシブの名を冠する数少ない施設のうちの一つだ。

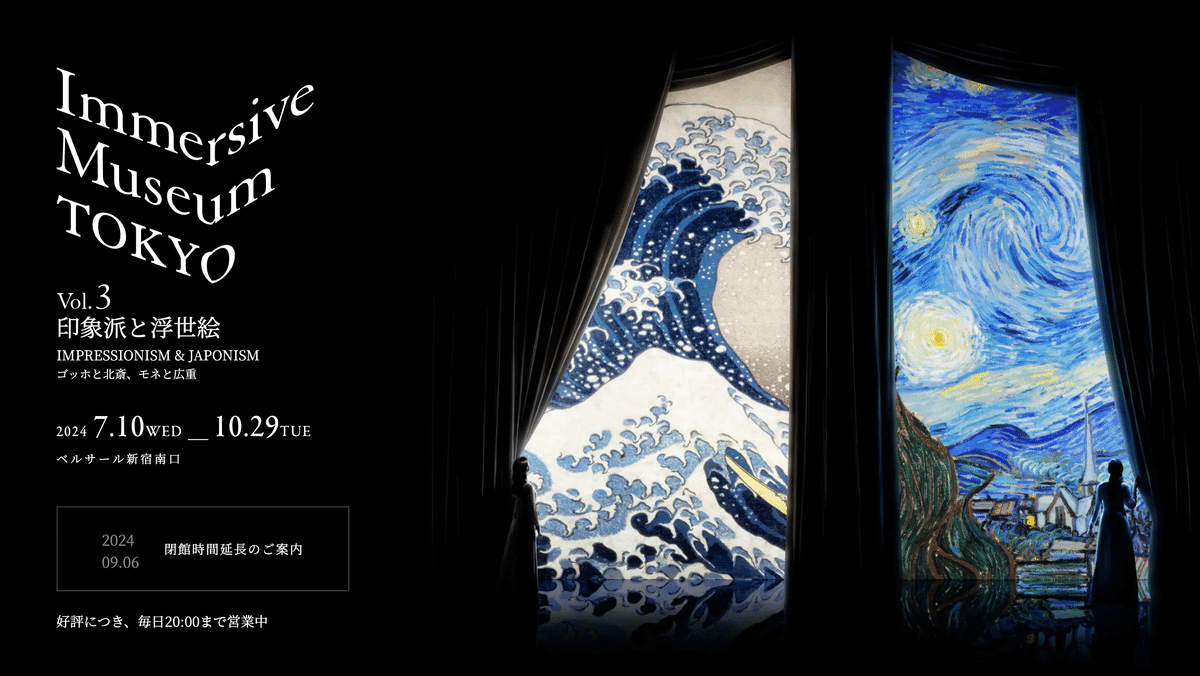

行った展覧会は、

「印象派と浮世絵 IMPRESSIONISM & JAPONISM

ゴッホと北斎、モネと広重」。

エレベーターを降りてバーの先にある

暗いアプローチを潜り抜け、大きなカーテンを開いた瞬間、おお、と声が出た。

空間が、まるごとモネだ!

印象派特有の、あの点によるタッチが空間全体を覆っている。

いや、印象派の世界に足を踏み入れたという方が正しいか。

空間をつくる4つの壁と床に、モネの絵画の映像が投影されている。

点在しているクッションソファに横たわり、しばらくモネの世界観を揺蕩っていた。

どうやら私が展示会場へ入ったタイミングは「フォトタイム」であったようで、ほどなくしてメイン上映が始まった。

タイトルにもあるように、印象派の作品と、浮世絵の作品のモチーフや構図の類似点を示しながら、二者を比較する映像が映し出される。

正直なところ、(これを"イマーシブ"として行う必要はあるのか、、?)と思わざるを得なかった。構図やモチーフの比較であれば、その世界に没入しなくても、壁掛けしたレプリカの絵画やサイネージで十分比較できる。

一方で、序盤とラストの映像は圧巻であった。

葛飾北斎の富嶽三十六景の荒波に飲み込まれていくような感覚に襲われる。

どうやら、"イマーシブ"と相性のいい表現”があるようだ。

比較検討のような、いわゆる"左脳的"な鑑賞体験は、対象から一歩引いた目線となってしまうため、没入感が損なわれる。

それに対し、感情に直接訴えかけるような"右脳的"な鑑賞体験は、喚起する感情をそのまま増幅させるような凄みがある。

特に、今回のような視覚と聴覚における没入が主である”五感的な没入感”においては、相性の差が没入度合いに大きく影響するだろう。

没入へのイニシエーション

今回の体験で最も感動したのは、展示会場に足を踏み入れた瞬間であった。

入った瞬間の、あのモネ感。

(とんでもないところに来てしまったな…)という、異世界感。

まさしく、本展示会のWebサイトのTOP画や、帰りにもらえるポストカードのメイン画となっているような、大きなカーテンをめくるとすごい世界が拡がっている感覚だ。

この感動を生んでいる空間作法として、

本稿では「そこに至る前段階の空間」に着目したい。

本展示会場では、展示室に至る前に、展示概要や芸術史などが展示されたささやかな廊下がある。

この廊下が、暗い。

暗い中を、展示概要をふむふむと読みながらゆっくり歩く。

そして、黒い大きなカーテン。

その先には、、、。

先ほどのモネ空間への没入と感動は、この小さく暗い廊下をゆっくり歩いているからこそ生まれている。

いわば、没入へのイニシエーション空間である。

「期待感に胸を膨らませ次へと進む、メインどころの前の空間」をつくるという手法は、実は世界各地でみられる。

とりわけ日本におけるイニシエーション空間として、「参道」があげられるだろう。

神様がいらしゃる本殿に至るために我々は参道を通る。

その参道では、歩くうちに日常のこと(仕事の内容とか、人間関係のあれこれとか)から徐々に離れていって、神様と向き合うようになる。

神様との対話に没入するための世界観が作られており、そこを通るという、

空間的な通過儀礼によって主目的への没入度を増しているといえる。

神社の世界観は、本殿ではなく参道で決まるといえる。

碧く茂る自然の中の参道を歩いてから本殿へ至る神社と、

甘味処や土産屋が立ち並ぶ参道を歩いてから至る神社では

本殿そのものとの向き合い方が変わるだろう。

どちらが良い、悪いではない。

ただ、前者の神社へは一人で行きたいし、後者の神社へは恋人と行きたい、というのは共感していただけるのではないだろうか。

イニシエーション空間の作り方

イニシエーション空間の世界観の作り方は、“みち”の研究から学ぶことができる。

槇文彦らによる都市論における名著、『見えがくれする都市』では、中心へと向かう西洋文化と、奥へと続く日本文化とを分類している。

槇らが指摘している「奥」の概念は、日本においては神聖なものは非日常的な隠れた場所にあると捉える感覚から生じていると考えられる。

一方で、西洋における教会、つまりキリスト教におけるイエスは、毎週日曜日に会いにいくほど日常化している。

前稿「イマーシブと建築」にて定義したように、「没入」は日常との距離を生む現象であると考えている。

それと照らし合わせると、「奥」へと進んでいく感覚が没入への通過儀礼となるのではなかろうか

イニシエーション空間の世界観から、人々は「奥」にどのような場が広がっているかを想像する。

それと同時に、その世界観と関係のない情報が頭から消えていく。

次の画像に見覚えはないだろうか。

『千と千尋の神隠し』で主人公・千尋の家族が出会うトンネルである。

この暗くて小さく、先に何があるか見えないトンネルに家族一向は引き寄せらせて(千尋は嫌がっていたが)、通り抜けると非日常の世界へと至る。

『千と千尋の神隠し』のキャッチコピーは、

「トンネルのむこうは、不思議の町でした。」

である。

八百万の神々がいる町へ至る通過儀礼として、トンネルを通行することが位置付けられていることがよくわかるコピーである。

つまり、「奥」性を感じさせること。加えて、その先に拡がる空間と世界観を共有していることがイニシエーション空間の性質と推察できる。

そのようなイニシエーション空間をつくるために、以下のような点に着目することがヒントとなりうる。

①空間的に広くないこと

②曲がりくねった動線などで先が見通せないこと

③暗いこと

ここで、いくつかのイニシエーション空間をデザインしてみた。

あなたはこの先にどのような場所が拡がっている様を想像するだろうか。

オフィスのエントランスや店舗の入口、住宅の廊下などをイニシエーション空間にすることで、より効果的な没入体験を生むことが期待できるだろう。

今回は、イマーシブ・ミュージアム東京を通して、イマーシブとイニシエーションについて考えた。

「印象派と浮世絵 IMPRESSIONISM & JAPONISM

ゴッホと北斎、モネと広重」。

は、2024年10月29日(火)まで開催しているとのことなので、興味がある方はぜひ。周りはほとんどカップルや子連れなので、だれかと行くのが吉。

また次回、イマーシブを建築的視点から紐解いていこうと思う。