Жの描く線——中之条ビエンナーレを見た人の話

夜行バスで9時間程度、電車を乗り継ぎ3時間半、群馬県の中之条という町は、日本のどこにでもあるような山間の町だった。

電車を降りる人はそれなりに多い。そぞろに降る雨の中、傘のある者もない者も、みな散り散りに目的地へと向かい消えていく。

10月1日、まだ二回しか着ていない薄手のワンピースは少し肌寒い。雨とも霧とも知れない、おぼろな水が山に漂っている。構わずに歩いて駅を出る、わたしの意識もおぼろだった。

お腹が少し空いたかもしれない。どこかに食事のできる場所もあるだろう。日本のどこにでもあるような、ないような、そんなものが食べたかった。

古い記憶を色濃く残す町並みの、足元を水が流れていく音を聞いている。日曜朝の商店街の、霞がかった褪せた色合い、時折通り過ぎる車さえこの世のものでないかもしれない。

中之条ビエンナーレ、と記された鮮やかな看板は、雨に俯いて歩く視界で、唯一現実への道標のように思えた。

素朴な印象のカフェに、茄子のブラウニー、という見慣れないメニューを見かけた。茄子のコンポートを使っているという。初めて食べたはずなのに、どこかで食べたことがある気がした。

ガチャガチャから出てきてくれた三本足の異形生物を、コーヒーと茄子、と呼ぶことにした。ふたり揃いの模様だ。

雨は落ち着き、昼と呼ぶべき時間になれば人も多くなった。パスポートを手に会場をうろつく頃には随分と賑やいで、見知らぬ人と穏やかに少しずつ言葉を交わしながら、アート、というものを鑑賞した。

芸術とは縁遠い人生だ。裕福とは言えない田舎の商売人の家に生まれ育ち、美術館は海を隔てた遠い世界にあって、その静謐さは田舎者を決して歓迎したりはしなかった。

潔癖に思われるそれらが、誰かに触れられるのを待っている、その姿を目の当たりにした。

古い菓子屋で塔のような展示を見る。老いた建物が死んでいく匂いがした。どこかで嗅いだ匂いだった。でも、この塔は、どこにもない。断絶の境界は曖昧だ。きっとここは、そういう場所だ。

存在しない神にお辞儀をする。神棚の奥で回る鏡が己の顔を映した。直視できずに目を逸らした先に、おみくじ、200円、とある。100円玉を二枚投じると、鉄琴のような音が響く。一番上の一枚を取れば、Gの神様からの託宣だった。

流れる水は誰が見ずとも延々と回り続け、赤いボタンはわたしの指に応じてシンバルを叩く。芸術が、わたしとさえも地続きであるように錯覚しそうになる。

山にオレンジの布がたなびいていた。儀式のような日常のようなそれを眺め、地図を片手に道を歩いていく。やがて日も出てくれば暑くなった。きっと季節の境界線も曖昧なのだろう。

地図によれば、この先に神社と道の駅があって、またその先に廃校になった校舎での展示があるのだという。わたしの他に歩く人はおらず、確かにこの道であるのか不安になる頃、道路で草葉を片付ける人とすれ違い、山で人と会った時のように挨拶を交わす。違っていてもその時はその時だ、と歩き続ける。

やがて赤い鳥居が見えて、おお神社だ、と安心して参拝する。柏手を打ち挨拶をして、境内の展示を見る。寛容な神様だ。神の側からしても、人がいなければ信仰が成り立たない訳で、人の営みが豊かであることは好ましいことなのだろう。

流石に空腹感を無視できず、道の駅で饅頭を買って食べる。旅をしたとき、その土地の人が作った餅や饅頭といった素朴な菓子を食べるのが好きだ。ほんの少しでも、己がそこに溶け込み、あるいはその土地が己に溶け込む気がする。

オレンジの布が展示であったことを去り際に知る。風にたなびくそれは、やはり儀式のようで、日常のようだった。

山道を歩いていると、甘い花の匂いが届いた。雨上がりの土や草葉の匂いと混ざり、どこかで嗅いだ匂いなのに、どこにもない香水のようだった。人が去って後に残った人工物を、分解する者の匂い。

用途の分からないコンクリートの坑と放棄されたキャンピングカー。毬栗が落ちてまろびでる果。ガードレールに干される稲穂。山は遠く広い。そこに人との境は必要だろうか。

わたしの後ろをついて歩く、三本足の黒い異形生物を想像する。彼らは何も話さない。

廃校になった小学校にはさまざまな展示が集い、人も多く、確かに賑やかであるはずなのに、どこかうつろだった。天候や己の疲労も関係していただろうが、それでもやはり、うつろなのだ。

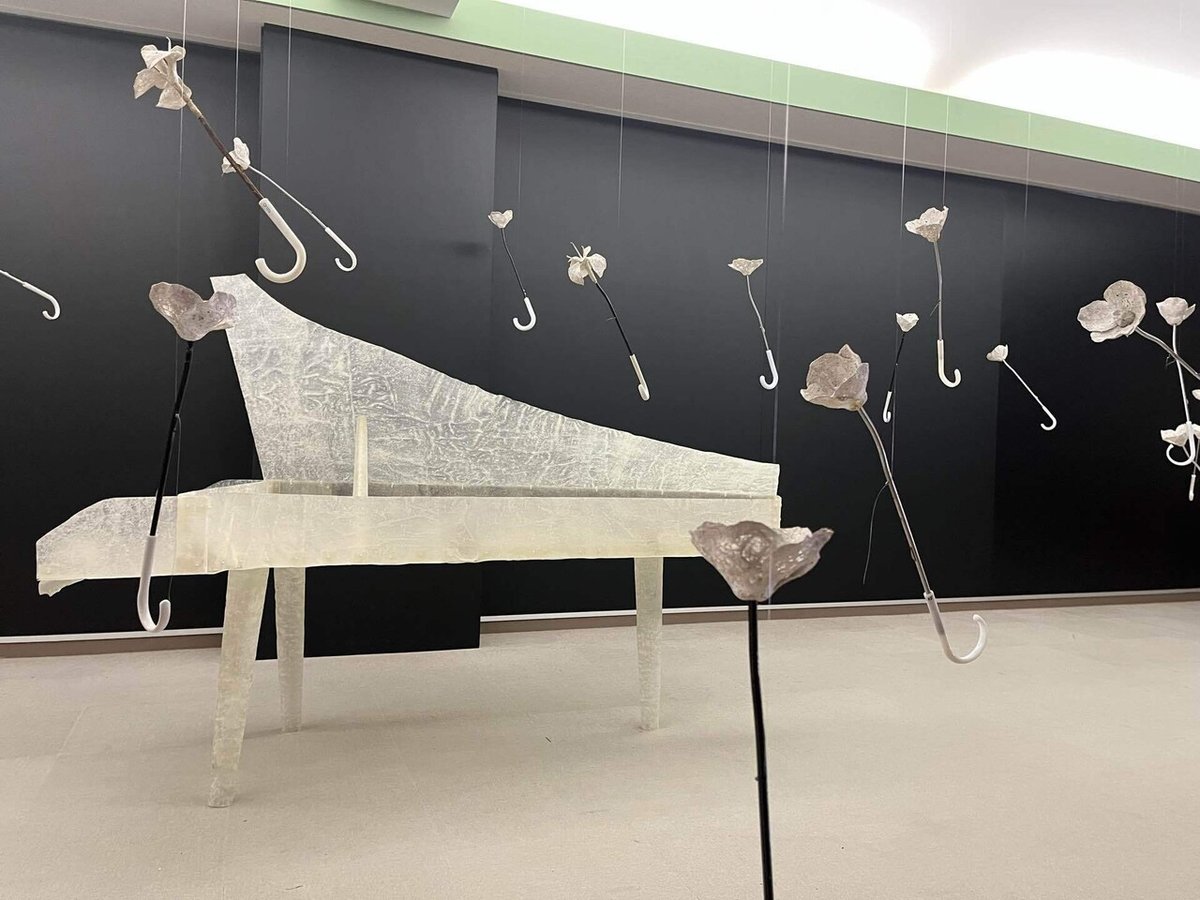

かつて学び舎であった場所が、役割を終えた後の余生。白い空間に向かい合った二つの椅子。蛹のような。養蚕の盛んな地域であったと聞く。白は波打ち、凝固し、花になる。飾られた無数の白い花を見た。美しかった。

くじら、とひらがなで記したお題を箱に入れる。手にした誰かが描く鯨は、きっとわたしには想像もできないものだ。色鉛筆で描き終えた「どうぶつのうんち」を飾り、まだその余生が子供たちとあることを微笑ましく思う。

「やませ」行きですよ、と運転手さんに声をかけられ、シャトルバスに揺られて、古くて立派な家に向かった。やはり、どこかにありそうな家だった。「やませ」というのは屋号だろうか。たいそう立派なので、きっといい家なのだろうと思いながら、大勢の人と共に中に入る。広い日本家屋だ、本当に立派な家だ、とそれだけで嬉しくなった。

縁側に腰掛けた三本足の異形生物を見て、わたしは同居人の親戚に会いに来たのだと思い出した。

ごちそうの並んだ食卓を囲み話す大人、部屋の隅で遊ぶ子供たち、確かにわたしのいたことがある場所だ。畳の上に寝転がって大人たちの難しい話を聞くともなしに聞いて、仏壇に手を合わせ、他の子供たちが笑って走り回るのを見ている。

きっとわたしの記憶の中にある、どこかなのだ。

どこにでもあるようで、けれどもう、どこにもない。境界線はただこの場所だけで曖昧だった。

記憶の中の黒い人。誰だろうか。空席に座り向かい合う。思い出せない。

彼らは境界線の向こうにいる。

脆くなる木材、床の軋む音、襤褸けていく人工物。立派な家もやがて人の手から離れる。

自然に帰る、という単語はなんとなく安っぽくて、別の言葉を探している。山だろうか。山に呑まれる。この広大な山が鯨のような巨きな生物なら。わざわざ人の集落を選って呑みはしないだろう。

人の生きていない家は、山の背にただあるだけなのだ。芸術の展示という人の営みが、あの家を生きながらえさせている。

黒い異形の人や、形を失った人、神々しい生物、風、色、言葉、去っていったもの、これから去るもの、生きていようが死んでいようが。

たくさんの人が出入りする家。まだ生きている。

登山道具が詰められたと思しきリュックサックが、夜行バスのトランクに詰められていく。どこかの山へと向かうのだろう。それを見送ったわたしは大阪行きのバスに乗り込んだ。

人の溢れる駅で、異国の学生が差し出したメモの、特有の癖がある文字を思い出している。どこかで見たことのある文字だった。

わたしの書く異国語も、日本語を母語とする人特有の癖があるのかもしれない。Жの字を、漢字の水と同じ書き順で書いている。

雨は止んだ。足元を水が流れていく音を聞いている。どこかで嗅いだ匂いがする。

隣の空席に、黒い人が座っているのを想像している。わたしに似た、うつろな顔をしていた。