膝関節トレーニングプログラム

膝関節に対するトレーニングの考え方

膝関節は大腿骨と脛骨による大腿脛骨関節と、大腿骨と膝蓋骨による膝蓋大腿関節により構成され、股関節と足関節の中間に位置し、スポーツにおいて傷害の発生率が高い部位でもあります。

スポーツにおいて発生する膝関節疾患は、ジャンプなどの着地の失敗、タックルなどによる直接的なコンタクトなどによる前十字靭帯損傷や内側側副靭帯損傷などの急性疾患、いわゆる使い過ぎのオーバーユースによって発生する膝蓋腱炎や腸脛靭帯炎などの慢性疾患に分けられます。

膝関節疾患の日常生活やスポーツへの復帰には、膝関節の機能改善のためにスクワットなどのCKCトレーニングによって機能改善を目指すという選択をすることがあるかと思われます。

スクワットにおける膝関節で発生している動きとして、固定された脛骨上を大腿骨が移動することによって膝関節の屈曲が行われます。

屈曲は矢状面上の運動ではありますが、厳密には脛骨上で大腿骨が外旋することで構造的な安定性を獲得するため水平面上での可動性も求められます。

【膝の曲げ伸ばしに必要な下腿回旋】

— 宮田 洋佑《柔道整復師×JSPO-AT》 (@ymiyaji0419) May 4, 2020

膝は曲げ伸ばしをスムーズにするには下腿(すね)が回旋することが必要!

✔︎屈曲(曲げる)▶︎ 下腿内旋

✔︎伸展(伸ばす)▶︎ 下腿外旋

特に内側に回す"内旋"は太腿の外側の筋肉の硬さなどによって動きが制限されやすいので注意が必要です☝️ pic.twitter.com/uenEnX4M3g

この膝関節屈曲において大腿骨外旋、つまり下腿内旋が制限された下腿外旋偏位を有する場合には、大腿脛骨関節(FT関節)の関節適合性が不十分となります。

そのため大腿骨と脛骨による構造的安定性が欠如した状態となり、早期のCKCトレーニングの導入では膝関節外反などによる代償を招く危険性があります。

下腿外旋偏位は膝関節内側支持機構である内側側副靭帯(MCL)や鵞足部に対する伸張ストレスを増加させ、傷害の危険性を高める可能性があります。

膝関節にかかるストレスついて詳しくはこちらの記事を参考にしていただければと思います。

膝関節の安定性を獲得を目的とする場合には、スクワットなどのCKCトレーニングに移行する前に、FT関節自体の構造的安定性を改善するトレーニングを導入することが優先されます。

このように膝関節疾患ではFT関節やPF関節のマルアライメントを有する場合が多く、マルアライメントを抱えた状態でのスクワットなどを行うことは筋肉のインバランスを招く要因となる可能性があります。

●膝関節に対するトレーニングの考え方●

➊膝関節の構造的安定性の獲得⇒関節適合性が高まった状態

⇒大腿脛骨関節・膝蓋大腿関節の構造的安定性の獲得

➋膝関節の機能的安定性の獲得⇒膝関節周囲筋による動的安定性

⇒大腿四頭筋・ハムストリングス・内転筋群による動的安定性の獲得

➌CKCトレーニング

⇒股関節、足関節を含めた立位での姿勢制御の改善を図る

以上のような順序で膝関節に対するトレーニングのプログラムを考えていくことが大切になります。

今回のnoteでは膝関節の機能改善のためにセラピストやトレーナーの方々が臨床やスポーツ現場でも活用できるトレーニングをご紹介していきたいと思います。

➊大腿脛骨関節

下腿内旋による大腿骨との関節適合性

脛骨大腿関節(以下、FT関節)に対するトレーニング行う上でのポイントは大腿骨と脛骨の適合性を高めることで構造的な安定性を獲得することになります。

FT関節は大腿骨内・外側顆と脛骨関節面によって構成され、立位では脛骨関節面上を大腿骨が動くことによって膝関節の運動を可能にしています。

大腿骨内外側顆は丸みをおびた形状をしていて、脛骨内側関節面は凹面となり内側顆との骨性の適合性が保たれていますが、脛骨外側関節面は凸面となっており外側顆上との適合性は乏しく移動量が多いという特徴があります。

FT関節では下腿の内側後方移動、外側前方移動することによって下腿の内旋が起こり、伸展時には下腿内側前方移動、外側後方移動し下腿が外旋することで構造的な安定性が保つことが可能になります。

立位では固定されている下腿に対し大腿骨が外旋することによって、下腿は相対的に内旋位となるため膝関節屈曲位では脛骨の下腿の可動性が求められることになります。

脛骨内旋可動域が制限されている場合には脛骨内側に対して、大腿骨内側顆が後方に位置した肢位(脛骨内側が前方)となるため、大腿骨内側顆から脛骨内側にかけて付着する内側側副靭帯(MCL)に対して伸張ストレス、外側での膝窩部でのインピンジメントを発生させる要因となります。

また縫工筋、薄筋、半腱様筋によって構成される鵞足に対しても下腿外旋位では伸張ストレスが増加するため膝関節内側部に疼痛を訴えるケースにおいては脛骨内旋制限は改善が必要になります。

このようにFT関節では下腿内旋可動域を改善することにより大腿骨と脛骨の構造的な適合性を獲得しすることが荷重位でのトレーニングへと段階を上げる一つの条件になると考えらえます。

下腿内旋可動域の獲得

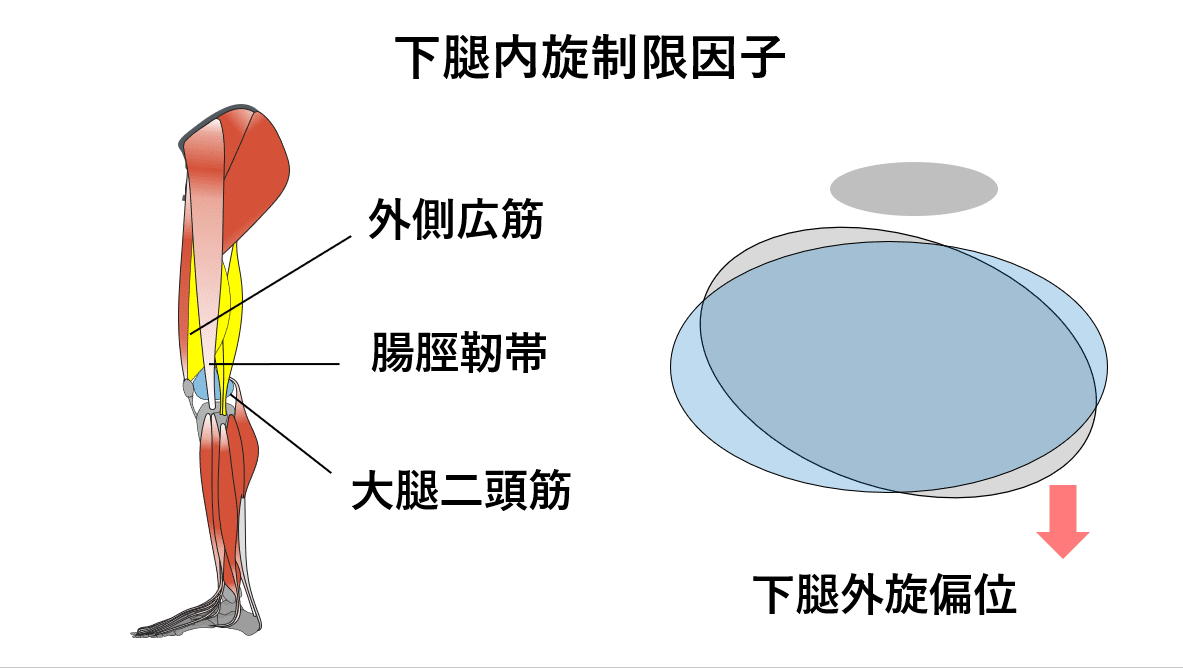

下腿内旋制限の因子として大腿外側筋群の柔軟性低下によるものが挙げられます。

特に坐骨結節から下腿外側後方の腓骨頭に停止する大腿二頭筋は、下腿外旋作用を持つため大腿二頭筋の柔軟性が低下することによって下腿は外旋方向に回旋してしまいます。

また大腿二頭筋と隣接する外側広筋との滑走性低下も下腿外旋の要因となるための滑走不全の改善も下腿内旋可動域の獲得には必要になります。

大腿外側リリース

大腿二頭筋と外側広筋との筋間に沿いながら離開させるようにリリースを行い、滑走性の改善を図ります。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?