類体論と平方剰余相互法則(その2)

私が類体論に惹かれるのは、有理数体Qの有理素数pが、アーベル拡大体の中では「素数」ではなくなり、いくつかの素イデアルに分解すること。

そして、その分解の様子が、有理素数の「型」によって決まっている!という事実に驚くからである。

奇素数pの型によって、それに対応する二次形式が次のようになる。

→ p=x^2+y^2 ・・・「p≡1 mod 4」

→ p=x^2+2y^2 ・・・「p≡1,3 mod 8」

→ p=x^2+3y^2 ・・・「p≡1,3,7 mod 12」

→ p=x^2+5y^2 ・・・「p≡1,9 mod 20」

→ 2p=x^2+5y^2 ・・・「p≡3,7 mod 20」

→ p=x^2+6y^2 ・・・「p≡1,7 mod 24」

→ ・・・ ・・・・・

どうして、このようなことが分かるのか?

素数の型と二次形式が対応するという不思議さに迫りたい。

<平方剰余相互法則を手がかりに>

そのために、奇素数pがアーベル拡大体である二次体の中で分解することと、平方剰余相互法則を手掛かりとする。

まずは、フェルマーが発見した「p≡1 mod 4」という奇素数の型が、

二次形式「p=x^2+y^2」に対応し、「類数1」の二次体Q[i]の中で、

「p=(x+yi)(x−yi)」と分解する理由を探りたい。

具体的な例としては「p=13≡1 mod 4」が二つの素イデアルの積

「(2+3i)(2−3i)」に分解される。

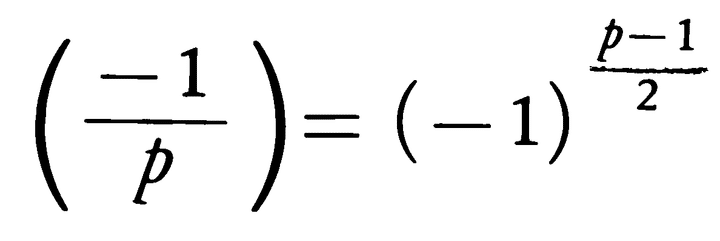

<第一補充法則を活用すると>

それで、平方剰余相互法則の第一補充法則との関係から探ってみたい。

上の第一補充法則において、「平方剰余」になるためには

「指数部分」が偶数(2m)でなければならない。

→(p−1)/2=2m → p=4m+1 → 「p≡1 mod 4」

<「p≡1 mod 4」ならば「p=x^2+y^2」>

奇素数pの型が「p≡1 mod 4」ならば、「p=4m+1」と表せる。

すると、第一補充法則の(−1)の指数は(4m+1−1)/2=2m

だから(−1/p)=1となる。

つまり、「−1がpを法として平方剰余」になるので

「x^2≡−1 mod p」に解があることになる。

その解の一つを「s」とする。

−1を移行すると、x^2+1≡0 mod p

x=s, y=1とすると、s^2+1^2=kp (k=1,2,3,・・・)

ここで、xとyは√pより小さいことは明らかなので

x^2+y^2は2pより小さい。

したがって、x^2+y^2=pとなるx,yが存在する。

<「p=x^2+y^2」ならば「p≡1 mod 4」>

pは奇素数なので、x、yが同時に偶数、奇数になることはない。

それで、xが偶数(2m)、yが奇数(2n+1)とする。

すると、p=x2+y2=(2m)2+(2n+1)2=4m2+4n2+4n+1となり、

pは「p≡1 mod 4」型であることが分かる。

平方剰余相互法則第一補充法則からスタートして、奇素数の型とそれに対応する二次形式の姿が明らかになった。

<2次体の姿をさぐる>

次は、二次形式の姿から、有理数体Qのアーベル拡大体(ガロア拡大体でもある)になる二次体Q[i]=Q[√−1]の姿を探りたい。

二次形式の姿から、奇素数pはアーベル拡大体であるQ[i]の中で

「P=x^2+y^2=(x+yi)(x−yi)」と分解できる。

例えば、有理素数の「13≡1 mod 4」は、

「3^2+2^2=(3+2i)(3−2i)」と二つの積に分解される。

<自己同型群とアーベル拡大体>

二次体Q[i]は、有理数体Qの「2次」の拡大体であり、

その元は「a+bi」と表せる。

そして、Q[i]からQ[i]への自己同型群Aut(Q[i])は

{e, f}であり、その位数は「2」である。

e: (a+bi)→(a+bi)

f: (a+bi)→(a−bi)

拡大次数「2」と、自己同型群の位数「2」が等しいので

「アーベル拡大(ガロア拡大)」であることが分かる。

また、自己同型群は「巡回群」(f^2=e)である。

<判別式Dを用いた「指標」>

ところで、二次体Q[√−1]=Q[√d]は、

「d=−1≡3 mod 4」だから

判別式は「D=4d=−4」となる。

この判別式Dを用いた「指標」がある。

それはルジャンドル記号を一般化したヤコビ記号を用いるもので、

次のように定義される。

指標XD(p)は、「素数pがDの約数なら『0』、

素数pが2で、2がDの約数でなければ(2/|D| )、

pが2Dの約数でない場合は( D/p)とする。

ただし、( */*)はヤコビ記号である。

<「指標」の例>

二次体Q[√−1]の判別式D=−4だから、例えば「p=13」とすると、

XD(13)=(−4/13)となる。

ヤコビ記号の計算方法の一つに「2で割る」という操作があり、

(−4/13)=(−1)^2(−1/13)となり、

これはルジャンドル記号と同等になるので、

平方剰余相互法則の第一補充法則により

(−1)の累乗部分は「(13−1)/2=6」なので、

XD(13)=1となる。

したがって、素数「13」は二次体Q[i]で二つの素イデアルに

完全分解することが分かる。→ 13=(3+2i)(3−2i)

このことを一般化すると次の定理になる。

XD(p)=1 ⇔ pはQ[d]で完全分解

(ただし、Dはdの判別式)

この定理が成り立つことを「p=17≡1 mod 8」で確認してみる。

まず、奇素数pが二つの整数によって「p=x^2+2y^2」と表せることと、「p≡1,3 mod 8」が対応していることを証明する。

まず、xは奇数でなければならないので「x=2n+1」とする。

すると、p=(2n+1)^2+2y^2=4n^2+4n+1+2y^2

=2(2n^2+2n+y^2)+1であるから

「p≡1 mod 2」

次に、yが偶数の場合と奇数の場合に分ける。

yが偶数ならば「y=2m」とおくと、「p=4n^2+4n+1+8m^2」

なので「p≡1 mod 4」となる。

yが奇数なら「y=2m+1」とおくと、pは次のようになる。

→ p=4n^2+4n+1+8m^2+8m+2=4(n^2+n+2m^2+2m)+3

つまり、「p≡3 mod 4」

したがって、中国平方剰余公式により、「p≡1,3 mod 8」が

対応することが分かる。

次に、「p≡1,3 mod 8」という奇素数の型が、

二次形式「p=x^2+2y^2」に対応し、

「類数1」の二次体Q[√−2 ]の中で、

「p=(x+y√−2)(x−y√−2)」と完全分解することを示す。

例えば、「p=11≡3 mod 8」ならば

「x^2≡−2 mod 11」は解をもつ。→ x=3, 8

→( −2/11)=(+1)

あるいは、「p=17≡1 mod 8」ならば

「x^2≡−2 mod 17」は解をもつ。→x=7, 10

→(−2/17 )=(+1)

pの値が小さければ、上のように計算で求めることができるが、

pの値が大きくなると難しくなる。

その時は次に示す第一補充法則と第二補充法則によって

求めることができる。

例えば、(−2/11)=(−1/11)×(2/11)

=(−1)^5 × (−1)^15=1

同じことではあるが、ヤコビ記号を用いる「指標」は、

「D=4d=−8」でXD(p)は次のようになる。

「p=11≡3 mod 8」⇒(−8/11)=(−1)^3×( −1/11)=1

「p=17≡1 mod 8」⇒(−8/17)=(−1)^3×( −1/17)=1

したがって、「p=11, 17」のどちらも二次体Q[√−2]の中で

二つの素イデアルに分解することになる。

<三個が対応する>

すなわち、次のように三個の概念が対応している。

「p=x^2+y^2」・・ 「p≡1 mod 4」・・・ XD(p)=1

「p=x^2+2y^2」・・「p≡1,3 mod 8」・・ XD(p)=1

「p=x^2+3y^2」・・「p≡1,3,7 mod 12」・・XD(p)=1

「p=x^2+5y^2」・・「p≡1,3 ,7,9 mod 20」・XD(p)=1

「p=x^2+6y^2」・・「p≡1,7 mod 24」・・ XD(p)=1

・・・ ・・・ ・・・

<ミンコフスキーの指標:M>

ドイツの数学者、ヘルマン・ミンコフスキーは「格子点」を用いた整数論を展開した。そのミンコフスキーにちなむ指標にMがある。

それは、判別式が「D>0」ならM=√D/2であり、

「D<0」ならM=√ /3である。

このMを用いて次の集合を定める。

→ 集合S={p| p≦MかつXD(p)≠1}

二次体Q[√−2]について、集合Sを求めてみる。

まず、D=−2×4=−8である。

そして、M=√2.666・・≒1.63であるから、

集合Sは空集合になる。

つまり、Q[√−2]の中には「単項イデアル以外は存在しない」

ことを意味する。

同じように、二次体Q[√−5]について、集合Sを求めてみる。

まず、D=−5×4=−20である。

そして、M=√6.66・・≒2.58

それで、集合Sは2以下の素数の集合なので{2}となる。

もちろん、XD(2)=(−20/2)=0≠1である。

それで、「2」を割る(分割する)素イデアルを探すと、

「単項イデアルではない」次のような素イデアルが見つかる。

→ (2, 1+√−5)(2, 1−√−5)=2

このことから、二次体Q[√−5]の素イデアルは、

単項イデアルの集合Aと、

(2, 1+√−5)の倍数である単項イデアルでない素イデアルの集合Bの

二種類であることが分かる。

つまり、二次体Q[√−5]の類数は「2」であることが分かる。

そして、この二つの集合{A、B}は次のように

乗法群(イデアル類群)になる。

集合Bの二つの素イデアルの積を(例として)計算してみると

次のように集合Aの元になる。→B×B=A

(2, 1+√−5)(3, 1+√−5) ・・・・2項×2項

=(6, 3(1+√−5), 2(1+√−5), (1+√−5)^2) ・・・4項

=((1+√−5)(1−√−5), 3(1+√−5), 2(1+√−5), (1+√−5)^2)

=(1+√−5)(1−√−5, 3, 2, 1+√−5)・・・共通因数

=(1+√−5)(1)=(1+√−5)・・・・・・最大公約数は(1)

<素イデアルの証明>

また、p=(3+2√−5)とすると、そのノルムは次のようになる。

→ N(p)=(3+2√−5) (3−2√−5)=9+20=29

ノルムが有理素数になるので、pは素イデアルであることが分かる。

同様に、単項イデアルでない場合も、そのノルムが有理素数であれば

「素イデアル」であることが分かる。

例えば、p=(3, 1+2√−5)とすると、

N(p)=(3, 1+2√−5)(3, 1−2√−5)・・・共役なイデアルの積

=(9, 3(1+2√−5), 3(1−2√−5), 21)

=(3)×(3, (1+2√−5), (1−2√−5), 7)・・・共通因数

=(3)×(3, (1+2√−5), 2−(1+2√−5), 7)

=(3)×(3, (1+2√−5), 2, 7) ・・ 最大公約数は(1)

=(3)×(1)=(3)=3

「3」は有理素数なので、pは素イデアルであることが分かる。

<対応する2次体>

さて、二次体Q[√−5]の素元の例として、

Aに属する単項の素イデアルである(3+2√−5)と、

Bに属する単項でない素イデアル(3, 1+2√−5)を示した。

この二つの素イデアルに対応する二次体は次のようになる。

前述のように、(3+2√−5)のノルムは「29」であるから・・

P=29≡9 mod 20 ・・「x^2+5y^2=29」の解→(x=3, y=2)

また、前述のように、Q=(3, 1+2√−5)は、

(2, 1+√−5)との積で単項イデアル(1+√−5)になり、

ノルムは「3」である。

P=3≡3 mod 20 ・・「x^2+5y^2=2×3」の解→ (x=1, y=1)

つまり、二次体の解で求められる(1+√−5)は、

そのノルムが合成数「6」であり、素イデアルではない。

それで、単項イデアルでないBの元だとすれば、

(2, 1+√−5)×Q=( 1+√−5)となるはずである。

整理すると、p=3≡3 mod 20に対応する二次形式は・・・

→ x^2+5y^2=2p となる。

<その「逆」を示す>

「2p」は偶数であるから

【xが奇数(10n+1)でyも奇数(2m+1)の場合】

⇒ x^2+5y^2

=100n^2+20n+1+5×(4m^2+4m+1)

=20(5n^2+n+m^2+m)+6

つまり、「2p≡6 mod 20」→「p≡3 mod 20」

同様に・・・

【xが奇数(10n+3)でyも奇数(2m+1)の場合】

⇒ x^2+5y^2

=100n^2+60n+9+5×(4m^2+4m+1)

=20(5n^2+3n+m^2+m)+14

つまり、「2p≡14 mod 20」→「p≡7 mod 20」

初等的な方法ではあるが、「x^2+5y^2=p」について次のように証明することができる。

【xが奇数(10n+1)でyは偶数(2m)の場合】

→ x^2+5y^2

=100n^2+20n+1+5×(4m^2)

=20(5n^2+n+m^2+m)+1

つまり、「p≡1 mod 20」

【xが偶数(10n+2)でyが奇数(2m+1)の場合】

→ x^2+5y^2

=100n^2+40n+4+5×(4m^2+4m+1)

=20(5n^2+2n+m^2+m)+9

つまり、「p≡9 mod 20」

<平方剰余相互法則を用いると>

平方剰余相互法則を活用することによって、これまでの初等的な記述が、

次のように統一的で鮮やかに示すことができる。

「XD(p)=1」であることを仮定する。

(もちろん、D=4d=4×(−5)=−20である。)

XD(p)=(−20/p)=(−4/p)×(5/p)=1

ただし、( −4/p)=( −1/p)であり、( 5/p)=(p/5 )である。

したがって、(−4/p)=1かつ(5/p )=1 の場合は次の通り

「P≡1 mod 4」かつ「p≡1,4 mod 5」

つまり、「p≡1,9 mod 20」

そして、この型の奇素数pは「p=x^2+5y^2」となり、

そのpの集合は単項イデアルの集合(A)になる。

また、( −4/p)=−1かつ( 5/p)=−1 の場合は次の通り

「p≡3 mod 4」かつ「p≡2,3 mod 5」

つまり、「p≡3,7 mod 20」

そして、この型の奇素数pは「2p=x^2+5y^2」となり、

そのpの集合は単項イデアルでない集合(B)となる。

<まとめ>

証明の有無や正確性について異論があるのは承知の上であるが、

類体論と平方剰余相互法則が深く結びついていることは

明らかになったと思われる。