アメリカ現代作家 vol. 1:ディラン・ハウスソー 『雨がもたらすかもしれないもの 』 信じることと考えること、芸術的視点と事実の狭間にて曖昧さやニュアンスの受容を促す作家

2025年最初に紹介するのは、昨年のホリデーシーズン真っ只中(2024年12月 13日(金))にダシュウッドブックスでサイン会を開催したディラン・ハウスソーの 『雨がもたらすかもしれないもの 』(TBW: 2024)です。まるでおとぎ話のような書名から、ミヒャエル・エンデの「モモ」のようなファンタージに満ちた内容ではと、咄嗟に感じたのですが、実は、ハウスソーは、真菌学の学者·デビッド・アローラの1991年に出版された『All That the Rain Promises and More...』(意訳「雨からもたらされる恩恵やその他のことについて』)というマッシュルームについての書物から、本書のタイトルのインスピレーションを得たとのこと。なぜ、アローラの「マッシュルーム」の本に端を発したのか、まさにそれが本書を紐解く鍵なのではと思い、調べてみると、ライターで写真家のジェイク・ベンジンガーとのLens Cratch のインタビューで、ハウスソーは、クィアである自身のバックグランドを告白し、’性別がない’マッシュルームと性的マイノリティであるクィア(Queer)に関連性を見出したことを明かしています。 そして、アローラは自身の本の中でマッシュルームが体に害をもたらす毒性のある危険な植物だと忌み嫌う傾向は、実は単なる人々の無知識からくることを事例を挙げ解き明かし、ハウスソーは、クイアが社会的に疎外され嫌悪感を持たれている状態に照らしあわしたのです。 ”he talks about mycophobia, it’s an easy leap to make between mycophobia and queerphobia. It’s sort of about fear, I think… fear of hate, desire to disappear, and the defiance that grows there."

そして本書の主題は、「物語を語ることにおける事実の不安定さ」です。ハウスソーの写真は、真実として撮影された現実と芸術的意図のもと写真家の視線を通して映し出された寓話的世界の境界線が曖昧になっている空間へ見る人を引き込み、「何を信じていることを最終的に選択するのか」ということを促します。本書と離れますが、少し前に、小林秀雄の『信じることと知ること』という随筆を読みました。考えていることと信じていることの違いを述べた内容で小林は、人と交ざり合いながらかんがえることが元来の「考える」ことだと記していたことにハッとしたことを思い出しました。信じるとは個別的な心情であって、他人と違うことがあります。そして、個人的な信じることを深めるためには、まず「人とまじり会いながら考える」ということを通してのみ可能であることを感慨を持って読んだのです。つまり、個人的意見や信念を持つ前に、人と積極的に交流し意見を交わして事実の確認をする態度を待つことをしないと、偏見に満ち視野の狭いことを信じてしまうという危険性を示唆していると小林が訴えていると思ったのです。そして、小林が説いた信じることと考えることの随筆の核心が、今回取り上げたハウスソーの現実・事実と寓話性や・個人の物語性とのテーマにつながると、興味深く思いました。

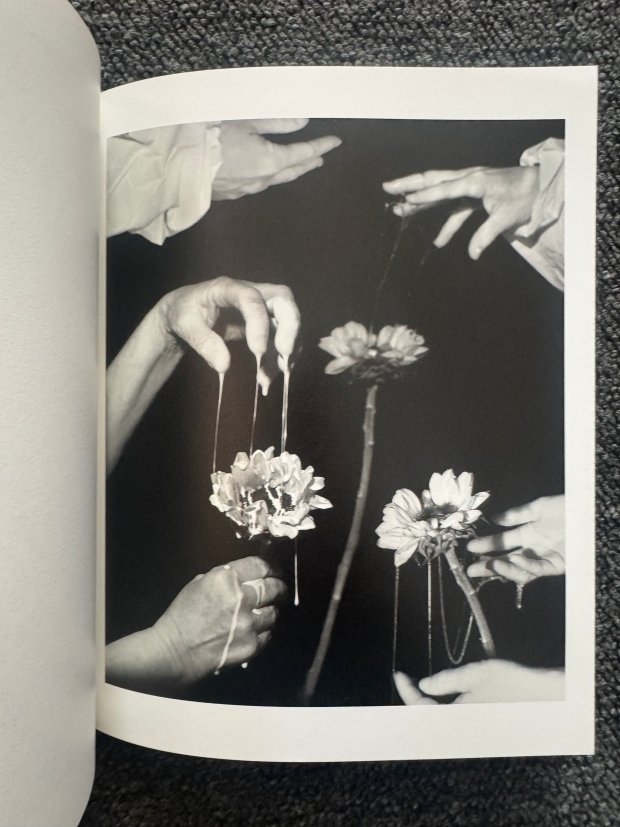

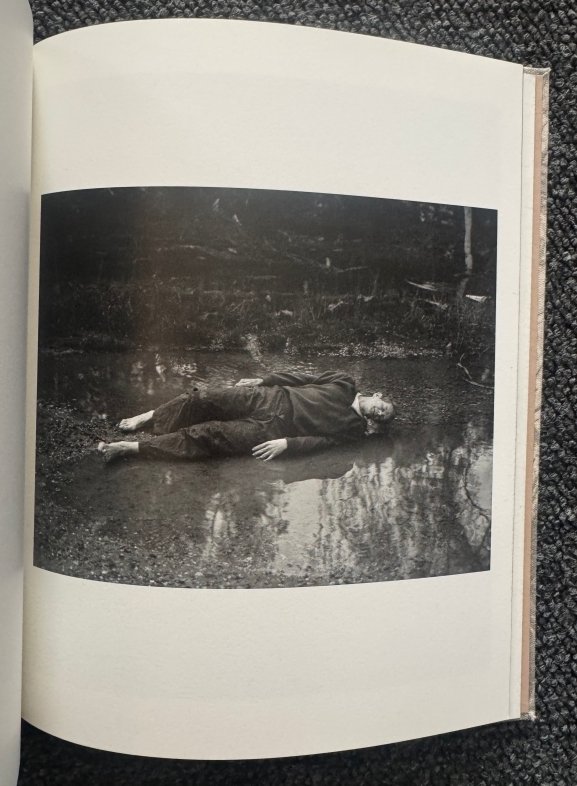

では詳しくハウスソーの編み出した寓話性を検証してみると、5つの相反するテーマが見えてきます。自然の中で撮影されたとはいへ、この世のものとは思えない神秘性を強く感じるモチーフが効果的に用いられています。

1。連なる自然物(体液、氷柱)とグループで行動する人々の姿

2。炎と水

3。生命の誕生と抹殺

3。脅威を持つ神秘に満ちた自然とそれに翻弄される人間

これらのモチーフはハウスソーの8つの見開きのページに展開され効果的に配置されていますが、レイアウトと作品自体の撮り方から、結論じみた一つの見方を呈示したり、生や現実について断定的な判断を見るものに迫ることを強制していないと思いました。それとは逆に、現実や事実、そして個人的感想の曖昧さや不確定さ、その多様性や変動を受容することを促しているように感じました。例えば、ここに掲載した書影からも分かるように、森の中で魔女のような風貌で笑いかける女や、宙に浮き上がる男性の写真など、被写体自体が現実離れしており、謎に満ちた作品が掲載されています。構図の正確さや、決定的な瞬間にこだわっり、レイアウトを通して強い主張を提示するアンリ・カルティエ=ブレッソンのドキュメンタリー写真とは決定的に違うと思いました。また、歴史的に西洋で自然を主題にしたアメリカの写真とも(1920-40年代にかけてアンセル・アダムスが大自然の壮大さを賞賛したり、1975−76年にジョージ・イーストマン ハウス開催された "New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape" で人間・社会のありようが自然にどのように影響を及ぼすかを批判的に検証する展示会などとは)一線を画し、曖昧なニュアンスが秘めたハウスソーの作品は、現代作家らしい新しい姿勢でオリジナリティに溢れた作品だと思いました。

ちょっと余談ですが、本を完成するまでにハウスソーは、北東部のメノナイト、モルモン教徒、仏教徒、キリスト教の修道院、シェーカー教徒の村、異教徒、ユートピアのコミュニティの中で生活をして、主題である、「事実」と信じることから導き出される「個人的な体験や感情」のあり方を探求しました。日本の作家さんももちろんですが、素晴らしいアメリカの作家さんは、本当に自分の作品を高め追求することに徹底していますね。