三島由紀夫「椿説弓張月」を読む

自決の約一年前に上演された「椿説弓張月」

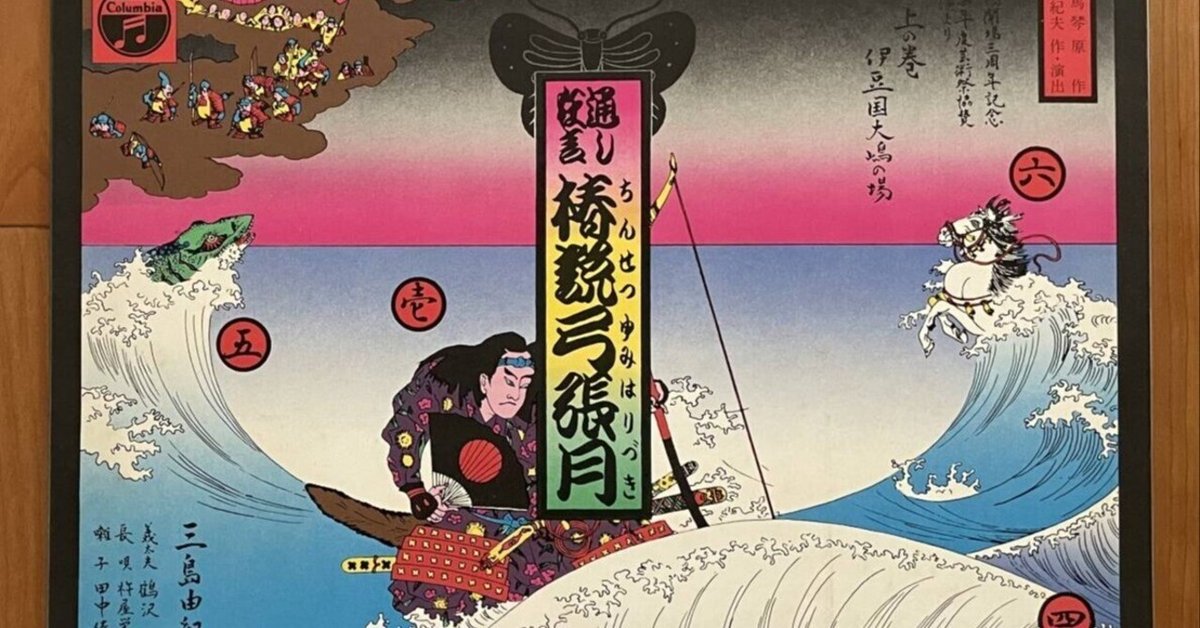

三島由紀夫の歌舞伎作品「椿説弓張月」は、昭和44(1969)年、雑誌「海」11月号に掲載され(脱稿は9月)、11月には松本幸四郎主演で、三島自身の演出により上演された。周知のように、この1年後には三島は自決する。三島がその早すぎた「晩年」に残した作品は、小説、戯曲、また対談や座談、討論に至るまで、彼の思想の到達点と現代社会への問題意識を最も純粋な形で著しているように思えるのだが、この「椿説弓張月」も、三島にしか書けなかった作品であるといえよう。

原作はもちろん曲亭馬琴の長編小説だが、その全体像を現代語訳でつかみたい方は、平岩弓枝による「私家本 椿説弓張月」(新潮文庫)をお勧めする。しかし、平岩が原作の面白さを現代人にもわかりやすいように要約し、同時に女性作家らしく主人公為朝と女性たちとの交流を丁寧に描いているのに対し、三島の歌舞伎は、むしろ原作を解体し、源為朝を悲劇的なさまよい続ける英雄とした。

主人公源為朝は、保元の乱では崇徳上皇側につき、九州武士二八騎を率い、兄の源義朝率いる二百騎の関東武士と対戦、天下一と言われた強弓で何度も敵軍を撃退している。しかし、衆寡敵せず破れた後は東国に落ち延び、病に倒れたところを捕虜となって伊豆大島に流刑、しかしそこでも伊豆七島を支配する活躍を見せ、最後には追討軍の前に自害した。これだけでも半ば伝説化された人物なのだが、為朝伝説ではさらに琉球に逃れ、その地で再び王となる。

保元の乱における為朝の勇戦は、劇的には最高のクライマックスになりうるのだが、あえて三島は戦場の場面を一切描こうとしない。冒頭から、為朝は大島に流刑の敗者として描かれるのだ。政治的勝者は都の平清盛だが、その姿も描かれないだけではなく、セリフにも説明程度にしか登場しない。そして、崇徳上皇の流刑地における孤独な死を知った為朝は、その墓前で切腹を決意する。しかし、上皇の霊が夢枕に現れて押しとどめ、為朝はさらに旅を続けるのだが、彼が心底から望んでいる平清盛との決戦の場はついに訪れない。

そして、原作では次々と現れる為朝をめぐる女性たちは、妻、白縫に集約される。彼女は女性ながら、為朝を陥れた卑怯な武士、武藤太をとらえて仇を討つ。しかも残酷極まりない拷問の末死に至らしめ、その苦悶のありさまを眺めつつ琴を弾く、三島自ら指摘する「毛皮を着たヴィーナス」のような、残酷さと美しさを兼ね備えた存在である。白縫のこの場面でのセリフは本作の中でも最も美しく残酷なエロチシズムをたたえている。

「武藤太、聴きやれ。今奏するは薄雪の曲、我大宰府にありし時、為朝殿と鴛鴦の契、むつまじき夜の折ふしに、所望あってつねづね弾く、わけて我が背が好みの調べ、その琴歌が讖(しん)をなせしや、えにしも薄き薄雪の、逢瀬定めぬ憂き別れ、かくなりゆきしも汝が非道、心にとめて聴くならば、ふる雪よりもふり積もる、罪の重さを知りぬらん。女ども、必ず仕置きを急ぎゃるな。この薄雪の曲に乗せ、歌のふしぶし、こやつがふしぶしに徹るように、五臓六腑にしみわたらせよ。(歌)うらめしやわが縁 うすゆきのちぎりか きえにしひとのかたみとて 涙ばかりやのこるらん」

そして、三島は為朝が妻と部下を従えて京都に攻め上ろうとする出陣の日を八月十五日に設定し、大東亜戦争の敗戦を印象付けている。そして為朝の軍船は嵐に襲われ、妻白縫も、ヤマトタケルを救った弟橘姫同様、夫を救おうと海に身を投げる。

「海と夕焼け」そして三島の状況認識

批評家磯田光一は本書文庫版解説にて「保元の乱を日本の敗戦の暗喩と考え、戦勝者たる後白河法皇の勢力をアメリカ占領下の日本、破れた崇徳上皇が戦前文化を象徴する」という読み方も可能だと述べている。これは磯田らしい慧眼だが、三島が描こうとしたのはそれだけではないだろう。むしろ私は三島の傑作短編小説「海と夕焼」を想起した。この作品ではヨーロッパ中世の少年十字軍をテーマにしている。少年たちは聖地に向けて赴き、ついにマルセイユの海岸に至るが、彼らが望み信じていた奇跡(海が開けてエルサレムへの道が通じる)はどんなに懸命に祈っても起こらない。かわりに、奴隷商人の船が現れ、少年たちは騙されて奴隷に売られてしまうのだ。それを三島は自作を解説した文章で次のように語っている。

「『海と夕焼け』は、奇跡の到来を信じながらそれが来なかったという不思議、いや、奇跡自体よりもさらにふしぎな不思議を、凝縮して示そうと思ったものである。この主題はおそらく私の一生を貫く主題になるものだ。人はもちろんただちに『なぜ神風が吹かなかったのか』という大東亜戦争の最も恐ろしい詩的絶望を想起するであろう。なぜ神助がなかったか、ということは、神を信じる者にとって終局的、決定的な問いかけなのである」

この「なぜ神風が吹かなかったのか」という問いを、三島は「近代能楽集」における「綾の鼓」において、決して鳴らない鼓を、なれば恋がかなうと信じて打ち続ける老人の姿、また「英霊の聲」において、神としての天皇を狂おしく求める2.26事件の青年将校や特攻隊の霊を描く時も追い続けた。また傑作SF小説というべき「美しい星」で、自らを宇宙人と信じ込み、空飛ぶ円盤のおとずれを待ち続ける一家も同じ精神の持ち主だろう。そして、三島はこの戯曲を執筆していた一九六九年には、全共闘学生と対話し、彼らの運動が戦後民主主義の偽善にひびを入れることを夢想していた。特に10月21日の国際反戦デ―において全共闘学生は東京での総決起を叫んでおり、三島はこの時、警察や機動隊では収集ができず、自衛隊が治安出動すること、それによって戦後日本が忌避してきた軍隊という存在が初めて国民の前に国家主権の擁護者として登場することに期待をかけていたのである。三島は、これによって日本国憲法は始めて具体的な改正に向かうことを期待していた。

しかし、現実の10月21日、学生たちの運動は警察によってほぼ完全に封殺されたのである。三島はその時の失望を様々な形で語っているが、いくつかの対談から引用する。

「ぼくはこんどの一〇・二一で、これはいかんな、と思ったのは、自民党が絶対に自信を持ったということだね。今のままですべていいんだという自信だね。これで日本の憲法も変わらんね。つまり憲法を変えなくったって、ここまで警察力を動員して、戒厳令一歩手前のことまでできる。そして、みんな人民は喜んでいるんだもんね。」

さらに、これは全共闘の側が、結局状況を命を懸けても動かすという決意がなかったことの表れだと批判する。

「戦後教育は、死ぬということを教えてないね。客観情勢がどうとかということは、ぼくは必ずしも信じない。それだからぼくは共産党が嫌いなんだよね。客観情勢が熟すのを待つ、というのは、ゲバラが一番嫌ったろう。革命の客観的条件というのはないんだ、それを熟させるのが革命家なんだ、という考えだろう。それを熟させるのは精神だよ。それがあれば、なにかがかもしだされてくる。そのかもしだすことにも、彼らは失敗していると思うのだ。」(「尚武のこころ」日本教文社 より野坂昭如との対談)

もちろん、先述したように九月の段階で三島はこの戯曲を脱稿している。しかし、三島が考えていたような憲法改正や治安維持法をも必要とするような左右の政治的決戦が不発に終わり、戦後民主主義の「平和」が結局維持されることへの挫折感は、既に為朝の姿に預言されていたともいえよう。

沖縄と三島由紀夫

そして最終部、源為朝は伝説同様琉球に落ち延び、そこで混乱を極めていた王朝の復興に尽くす。この場面は馬琴の原作では「水滸後伝」などを参考に、宮廷内の複雑な政治闘争、そして呪術師や幻術師がそれに絡んで禍々しい悪の魅力を放つのだが、三島はその部分もほとんど描こうとしない。むしろ、ここでは悪役とはいえ、日本の神道と琉球の精神世界をつなぐ存在として、琉球の巫女、阿公が悲劇的な存在として登場する。

「われ娘のころ父母を失い、世をはかなみて日本へ渡り、阿蘇の社に旅寝して、唯一神道の奥義を尋ねしが、かの明神の祭りの宵宮に、凛々しき若人に語らい寄られ、いなにはあらぬ稲船の、あだなる契りを結びしも、恥じて名乗らず名も知らず、あい見んまでの記念とて、男は差副の鎧徹し、われは琉球の巻物を、贈り贈られ別れしのち、やがてぞ帰る琉球国。日本にて得し一芸役立て、巫女の長とて北谷に、納まる間もなく恥ずかしや…」

この後、阿公は娘を生むが、巫女の掟としてその娘は捨ててしまう。その後のさらに残酷な運命は略するが、その娘を知らずとはいえ殺害、その孫たちに討たれる阿公の姿は、為朝すらも凌駕する劇的な迫力に満ちている。

そして、その阿公と、かつて日本で結ばれた男性は、為朝の忠実かつ最も信頼する部下、紀平治。日本から琉球を訪れ、最後の戦いの場を琉球王国の再興に見出す英雄源為朝と、琉球と日本を共に行き来し、結果として両国を結びつける阿公の存在をここまで三島が強調したのは、1969年という、沖縄本土返還を翌年に控えていた時代との関連を感じさせないだろうか。

三島が直接沖縄を語った文章は少ないが、最後の「檄」の中の次の言葉がもっとも有名である。そして、これは現実に日本がいまだに陥っている構図を的確に予言したものとなった。

「沖縄返還とは何か? 本土の防衛責任とは何か? アメリカは真の日本の自主的軍隊が日本の国土を守ることを喜ばないのは自明である。あと二年の内に自主性を回復せねば、左派のいふ如く、自衛隊は永遠にアメリカの傭兵として終るであらう。」(檄)

そして、三島は一九七〇年代を「ナショナリズムの偽善がばれる時代」と予言していた。

「僕はね、一九六〇年代というのは、平和主義のインチキがバレた時代、一九七〇年代は、ナショナリズムのインチキがバレる時代と考えているんだよ。沖縄即時返還にしろ米軍基地反対にしろ、それから自民党や財界の自主防衛にしろ、これはナショナリズムだからね。この金看板には、誰も勝てないでしょう。ところが、そのウソがわかってくるのが七〇年代だと思う。」(野坂との対談)

三島は、自民党が纏うナショナリズムの衣は、結局、アメリカとの従属関係の上に成り立つもので、真の意味での自律とは程遠いものだと見抜いていた。その視点から見れば、沖縄返還とは、要するに米軍基地の永続化にほかならなかったのだ。そして「椿説弓張月」において、常に戦いの場が訪れなかった為朝が、最後に琉球という「戦場」を得る。さらに為朝が混迷の中にあった琉球王朝を復興させ、その後白馬と共に崇徳上皇の元へと旅立っていくラストシーンには、日本と沖縄の新たな時代をまるで三島が幻視していたかのようにも感じられる。

この「椿説弓張月」は、その舞台のほとんどが海と海岸、そして島である。三島は「歌舞伎の海の場面が大好きだ」と語っているが、それだけではなく、彼が舞台で再現したかったのは沖縄の海だったのではないか。そしてその海は、先述した短編小説「海と夕焼け」のひたすら沈黙する海にも、三島最後の長編小説「豊饒の海」第二作「奔馬」において、主人公が自決する姿を見守る海にも、また、柳田国男が「海上の道」で見出した、南島から連なる文化を日本に運ぶ海にも、どこか深いところでつながっているように思われる。

この戯曲上映後、三島はその出来栄えには不満だったらしい。何度も、芝居には飽きた、役者にも失望したという発言を繰り返している。しかし、三島の理想とする舞台を実現するのはほぼ不可能なのだろうし、それによってこの戯曲の価値が下がるとは私には到底思えない。いや、この戯曲は今こそ沖縄で上映されるべき作品ではないかと信ずる。

いいなと思ったら応援しよう!