M&P LEGAL NEWS ALERT #24:MBO・支配株主による完全子会社化に関する上場ルールの見直しと見直しに含まれなかったもの

1. はじめに

2025年2月18日、東京証券取引所(「東証」)で第20回「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」が開催され、MBO・支配株主による完全子会社化に関する企業行動規範の見直しの概要が示されました。

今回の企業行動規範の見直しは、近時、市場構造の見直しや資本コスト等に関する意識の高まりなども踏まえ、MBOや支配株主による上場子会社の完全子会社化等による上場廃止の件数や規模が高水準で推移しているところ、投資家から、構造的な利益相反や情報の非対称性が存在する中で、公正性担保措置としての特別委員会の機能発揮や、価格の算定方法・開示の内容について疑義が寄せられていることを踏まえたものです。

本noteでは、MBO・支配株主による完全子会社化に関する企業行動規範の見直しの概要と、これまでのフォローアップ会議で議論されていたものの今回の見直しの対象には含まれないこととされた特別委員会の議事録の公表について検討します。

2. MBO・支配株主による完全子会社化に関する企業行動規範の見直しの概要

(1)MBO・支配株主による完全子会社化に係る企業行動規範の⾒直しの全体像

今回の企業行動規範の見直しでは、①「少数株主にとって不利益でないことに関する意見」の在り方の見直しと、②必要かつ十分な情報の内容の見直し(算定の前提条件の開示拡充)が行われ、また、①と②の対象行為の拡充が行われることとされています。

具体的には、上記①について、現在は支配株主による完全子会社化だけが対象とされているところ(有価証券上場規程441条の2第1項)、MBOとその他の関係会社による完全子会社化にも拡充し、また、上記②について、現在はMBOと支配株主による完全子会社化が対象とされているところ(有価証券上場規程441条、441条の2第2項)、その他の関係会社による完全子会社化にも拡充するとされています。

(2)「少数株主にとって不利益でないことに関する意⾒」の在り⽅の⾒直し

「少数株主に不利益でないことの意見」について、入手先を現在の「利害関係を有しない者」から「特別委員会」に、また、意見の内容を現在の「少数株主にとって不利益でないこと」から「一般株主にとって公正であること」とし、さらに、意見にあたり検討すべき観点(当該M&Aの是非、取引条件の公正性、手続の公正性)を明示し、各観点に係る具体的な検討内容や最終的な判断の根拠について、意見の中で十分な説明・開示を行わなければならない旨を規定するとされています。

経済産業省が2019年6月に策定・公表した「公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」(「公正M&A指針」)を受け、実務上は、支配株主による完全子会社化の場合だけでなく、MBOやその他の関係会社による完全子会社化においても特別委員会が組成され、①MBO等の目的に合理性が認められるか(MBO等が企業価値の向上に資するかを含む)、②MBO等の条件は妥当であるか(MBO等の実施方法や対価の種類の妥当性を含む)、③MBO等に至る交渉過程等の手続が公正であるか(いかなる公正性担保措置をどの程度講じるべきかの検討を含む)、④MBO等を行うことを取締役会が決定することが少数株主にとって不利益ではないかについて特別委員会に諮問し、これらの諮問事項についての答申書が「少数株主にとって不利益でないことの意見」として東証に提出されているところです。

また、公正M&A指針で例示されている公正性担保措置について、フォローアップ会議ではマジョリティ・オブ・マイノリティの義務づけなども検討されていましたが、「公正M&A指針の趣旨も踏まえ、東証としても、全ての措置の実施を求めるものではなく、事案に応じて適切に措置を組み合わせたうえで、その状況を投資者に対しても説明するよう求めるもの」とされています。

そのため、大筋としてはこれまでの実務を踏まえた見直しであるといえますが、今回の見直しにより、現在の「少数株主にとって不利益でないこと」といういわば消極的な意見から、「一般株主にとって公正であること」という積極的な意見が求められることになるため、株主に対して応募推奨ではなく中立意見を出す場合には、なぜ中立意見であっても一般株主にとって公正であるといえるのかについてこれまで以上に十分な説明が求められることになると考えられます。

(3)必要かつ⼗分な情報開⽰の内容の⾒直し(算定の前提条件の開⽰拡充)

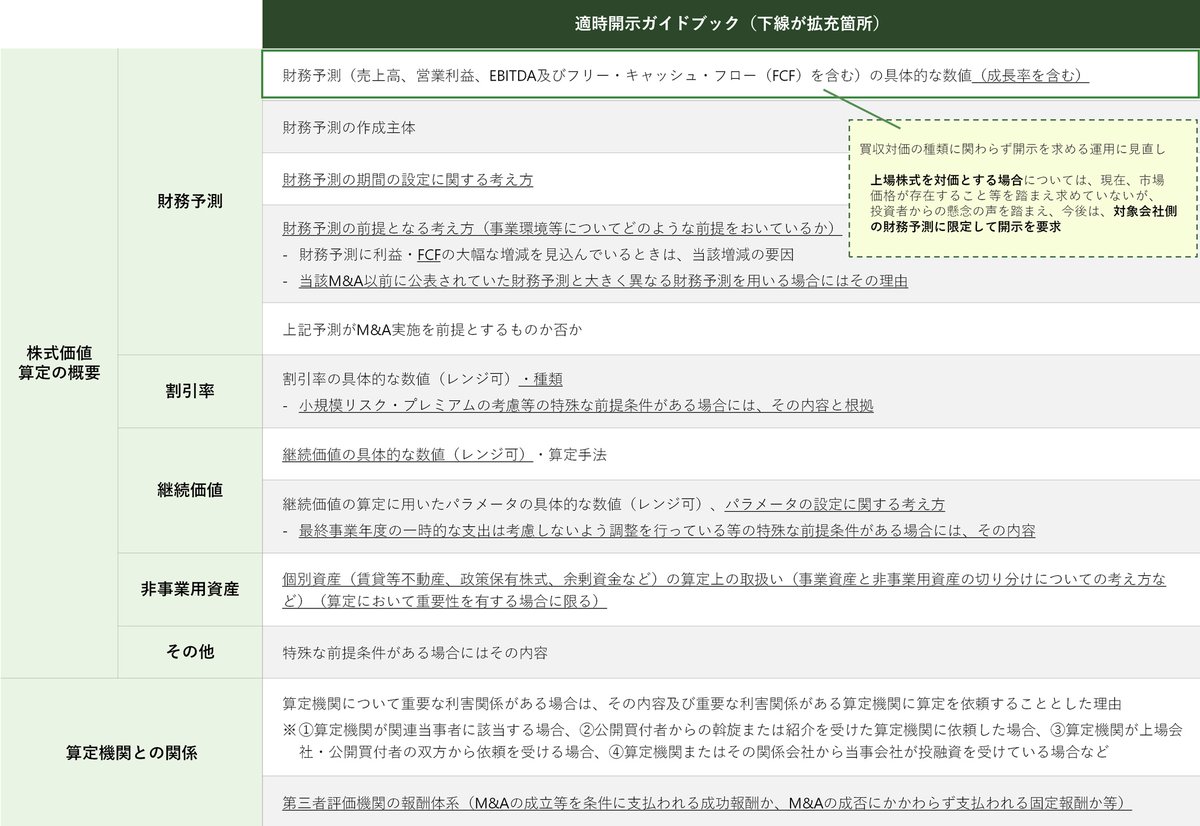

情報開示については、一般株主が⼗分な情報を得た上で取引の公正性を判断できるよう、株式価値算定の重要な前提条件(財務予測や算定⼿法の前提となる考え⽅)の開⽰を拡充するという観点から、財務予測、割引率、継続価値、非事業用資産等に関してこれまでよりも詳細な情報の開示が求められることになります。

なお、フリー・キャッシュ・フローの計算過程等における具体的な数値の開⽰については、事業戦略上の機密情報が明らかになる等の実務上の懸念や、前提となる考え⽅の拡充によって数値はある程度類推可能との意⾒が寄せられたことを踏まえ、今回の見直しでは⾒送りとされています。

3. 今回の見直しに含まれなかったもの

フォローアップ会議では特別委員会の議事録の公表も検討され、特別委員会でどのような議論がされて、どうしてその結論になったのかの思考プロセスを公開させることで、もし内容のない議事録が公開されれば本当にこれでいいのかと外部から指摘されるなど、さまざまな形で牽制になり、今後の改善の重要なきっかけになることが期待できるとの意見もありましたが、「実務上の影響を踏まえ、議事録自体の公表は求めない一⽅、検討・開⽰すべき観点を⽰すことによって、適切に説明責任を果たすよう求めていく想定」とされ、今回の見直しには含まれないこととされました。

特別委員会の議事録を公表させることは委縮効果をもたらすとの懸念もあったところですので、実務への影響に配慮した結果ともいえますが、取引所としては、形式的に議事録を公表させるよりも、特別委員会が実効的に機能するために適切な説明責任を果たさせる(開示を充実させる)という実質をとったものといえます。

企業行動規範には「遵守すべき事項」と「望まれる事項」の2つがあり、このうち、上場会社に対して推奨される事項によって構成される「望まれる事項」については、違反があったとしても実効性確保措置(※)の対象とはなっていないのに対し、流通市場の機能や株主の権利を阻害するような企業⾏動を規制するための事項を中心に構成される「遵守すべき事項」については、違反があった場合には実効性確保措置の対象となります。

※実効性確保措置には以下の4つがあります。

① 特別注意銘柄の指定(有価証券上場規程503条1項4号)

② 改善報告書の提出(有価証券上場規程504条1項2号)

③ 公表措置(有価証券上場規程508条1項2号)

④ 上場契約違約金の徴求(有価証券上場規程509条1項2号)

そして、MBOや支配株主・その他の関連会社による完全子会社化では対象会社は最終的には非上場化する(上場廃止になる)ため、上場維持を前提とした実効性確保措置には意味がない(あるとしても極めて限定的である)という問題があります。

つまり、実効性確保措置によるサンクションよりも企業行動規範を遵守するコストのほうが大きいと考えた対象会社が「どうせ上場廃止になるのだから企業行動規範を遵守する必要はない」と考えるディスインセンティブを生じさせるような制度は取引所としては望ましくないといえます。

そのため、東証としては、議事録という形式にこだわるのではなく、開示を通じて特別委員会が実質的に機能するような仕組みを志向したものと考えられます。

※なお、上場会社が適時開示を行う際はTDnetを通じて行うことになりますが、TDnetでの開示は上場会社だけで完結できるものではないため、今回の見直しを踏まえた開示内容となっていない場合、MBOや支配株主等による完全子会社化に関するプレスリリースをスケジュールどおりに公表できないということもあり得ます。

Author

弁護士 関本 正樹(三浦法律事務所 パートナー)

PROFILE:2007年東京大学法学部卒業、2008年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、ニューヨーク州弁護士。21年7月から現職。18年から20年にかけては株式会社東京証券取引所 上場部企画グループに出向し、上場制度の企画・設計に携わる。『ポイント解説 実務担当者のための金融商品取引法〔第2版〕』(商事法務、2022年〔共著〕)、『対話で読み解く サステナビリティ・ESGの法務』(中央経済社、2022年)等、著書・論文多数