労働法UPDATE Vol.18:労働基準関係法制研究会③~報告書の公表~

2025年1月8日、厚生労働省の労働基準関係法制研究会(以下「本研究会」といいます。)から労働基準関係法制研究会報告書(以下「本報告書」といいます。)が公表されました。

本研究会では、コロナ禍以降の行動変容・社会変容を受けた働き方の多様化と、いわゆる働き方改革関連法の施行状況を踏まえ、2024年1月以降全16回にわたって、労働基準関係法制に関する様々な議論がなされてきました(開催の経緯については労働法UPDATE Vol.8、議論の経過については労働法UPDATE Vol.13参照)。

そして、本研究会での議論を総括した本報告書では様々な指摘がなされており、これらの指摘を踏まえ、今後は労働政策審議会において、労働基準法の具体的な改正に向けた議論が続けられることとなります。

本報告書の指摘の中には法改正を要する施策等もあり、今後、労働基準法等の大きな法改正に繋がる見込みです。

以下では、本報告書の内容を紹介し、労働基準関係法制に関する今後の議論のポイントを整理します。

1. 本研究会の議論経過

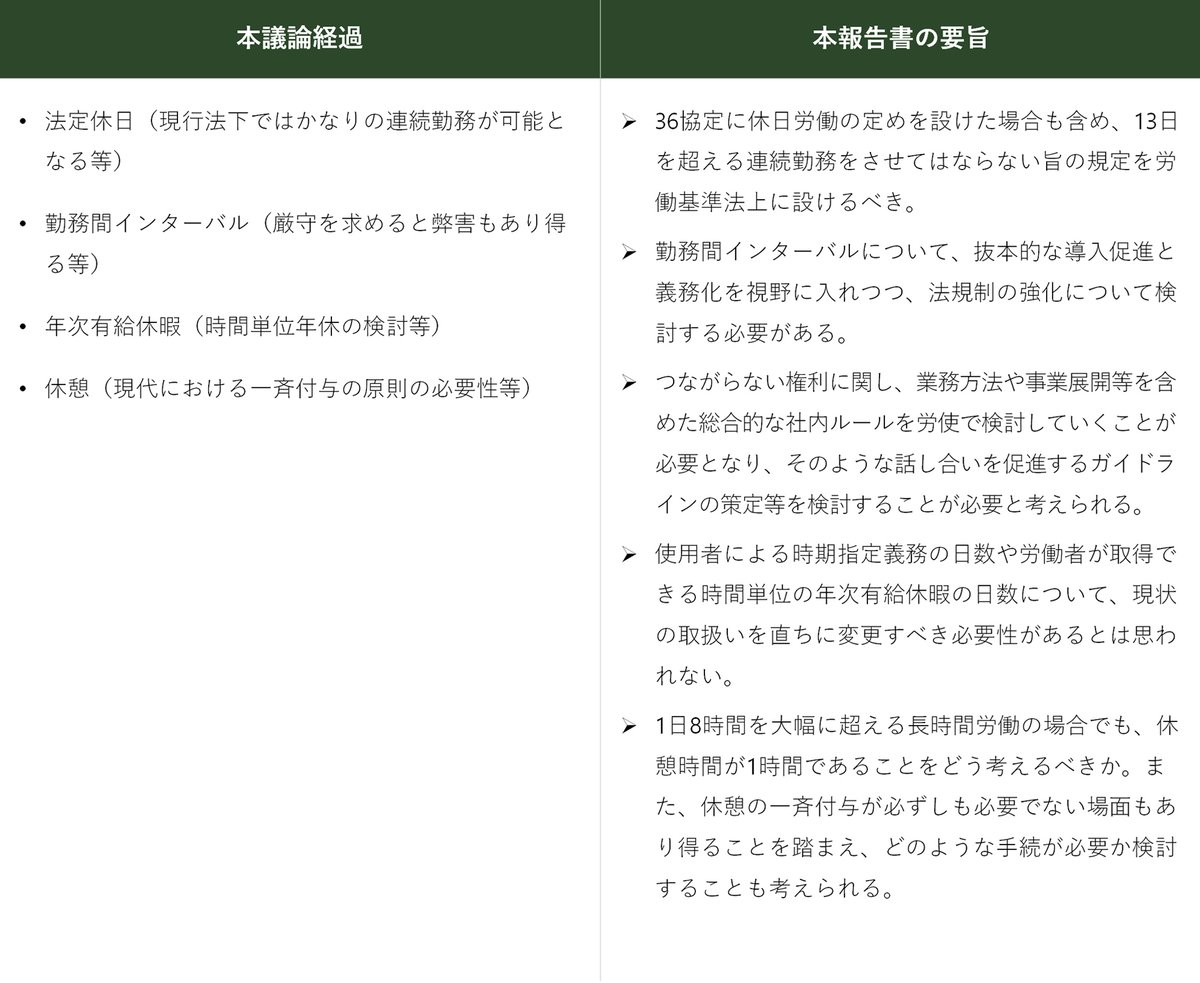

本研究会での議論は、2024年4月23日の第6回会議で、以下のとおり一度整理されています(以下「本議論経過」といいます。詳細については労働法UPDATE Vol.13参照)。

2. 本報告書における指摘の要旨

上記の整理を前提に、各論点に本報告書の指摘を対応させると、おおむね以下のように整理できます。

(1)労働基準法における「労働者」

労働者性の概念については、結論としては、専門家を幅広く集めて研究を深めることが必要であり、厚生労働省がそのような研究体制を整備するよう要請されました。

なお、労働者性の判断については、2024年10月に厚生労働省労働基準局から「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」が公表されています。

(2)労働基準法における「事業」

「事業」の考え方については、以下のとおり現在の事業場単位原則を維持する旨が示されました。

他方で、テレワーク等の浸透により、事業場と生活・労務提供の場が乖離する場合やそもそも事業場を観念し難い場合が生じ得ること、仮想空間上で国境を越えて事業活動が行われている場合の法適用の問題にも繋がり得ること、将来的な労使コミュニケーションの在り方も含めた検討が必要であること等の課題も示され、本研究会としては、早期の検討着手が必要であると指摘しています。

(3)労使コミュニケーション

労使コミュニケーションについては、以下のとおり、法改正の必要性が指摘されています。

そもそも労働基準法は、労使間の合意によっても修正できない労働条件の最低基準を示す一方、かねてより、当該事業場の過半数組合又は過半数代表者との間の協定によって、労働基準法所定の基準からの逸脱を許容し、労働者・就業関係の多様化に対応してきました(荒木尚志「労働法 第5版」866~868頁(有斐閣、2022年))。

このような労働者の過半数代表制は、1947年の労働基準法制定時から存在し(時間外・休日労働に関する36協定等)、1980年代以降、我が国の経済状況や少子高齢化に伴う労働市場の変化等を踏まえて就業形態が多様化すると、主に労働時間の分野で、労使協定によって同法の規制を解除できる規定が多数設けられ、これにより規制の柔軟化を図ってきました(荒木尚志ほか編「注釈労働基準法・労働契約法 第1巻-総論・労働基準法(1)-」16~22頁〔荒木尚志〕、27頁〔桑村裕美子〕(有斐閣、2023年))。

また、上記のような強行法規からの逸脱は、欧州ではデロゲーション(derogation)と呼ばれており(荒木尚志「労働法 第5版」前掲867頁)、我が国の労働基準法に限ったものではありません。

他方で、過半数組合や過半数代表者がこのような重要な権限を与えられていること、とりわけ、労働者の意見を集約したり使用者との協議をサポートしたりする組織的裏付けのない過半数代表者という個人が、労働基準法所定の最低基準を解除できる権限を有することの妥当性については、これまで多くの問題提起がなされてきました(例えば、労働政策研究・研修機構「様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会 報告書」(2013年7月)等)。しかしながら、制度設計が容易ではなく、現在まで抜本的な改革には至っておりませんでした(荒木ほか編・前掲48頁〔桑村裕美子〕)。

本報告書の指摘は、従前より課題の多かった過半数組合・過半数代表者について、現行の過半数代表制度の改正という形で、問題の改善に取り組むものといえ、今後の議論の進展が注目されます。

(4)労働時間規制

個別の労働時間規制についても、以下のとおり法改正に繋がり得る指摘が含まれています。

① 最長労働時間規制

なお、以上のような制度的な議論のほか、我が国の働き方に関し、次のような傾聴すべき指摘もなされています。

我が国全体の働き方への考え方として、長時間の時間外労働に対応する労働者こそが会社の中核的なメンバーであり、そうでない者は周縁的なメンバーであるという考え方・空気感が今なお存在する面は否めない。これからの時代においては、長時間の時間外労働を前提としない働き方が通常の働き方とされる社会としていくことが重要であり、これまで述べてきた制度的な議論による対応に加え、人事評価制度や人員配置・管理等について、健康経営や人的資本経営の観点からも企業の意識改革が望まれ、そうした気運の醸成に努めていく必要がある。

② 労働時間からの解放の規制

③ 割増賃金規制

3. 本報告書を踏まえた今後の議論のポイント

以上の本報告書の指摘を踏まえると、今後の労働政策審議会では、以下の各点について、法改正や制度変更に関する議論がなされることが予想され、2026年以降の法改正になるものと見込まれています。

■ 具体的な法改正や制度・実務の変更に繋がり得るポイント

・過半数代表者をはじめとする、過半数代表制に係る規定等の整備

・時間外・休日労働時間の企業外への情報開示

・管理監督者の範囲の明確化、健康確保措置の検討

・柔軟な労働時間管理を目指した、現行のフレックスタイム制の改善

・自宅等でのテレワーク等に限定したみなし労働時間制の創設

・36協定に休日労働の定めを設けた場合も含め、13日を超える連続勤務をさせてはならない旨の規定の新設

・勤務間インターバル・つながらない権利の導入に向けた施策

・副業・兼業の場合に、割増賃金の支払については労働時間を通算しないようにするための法整備

いずれも、実現すれば実務に大きな影響を及ぼす変更であり、今後の動向が注目されます。本noteでも、引き続き労働基準関係法制に関する議論の経過を注視し、折に触れてご紹介してまいります。

Authors

弁護士 菅原 裕人(三浦法律事務所 パートナー)

PROFILE:2016年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。

高井・岡芹法律事務所(~2020年8月)を経て、2020年9月から現職(2023年1月パートナー就任)。経営法曹会議会員(2020年~)。日々の人事労務問題、就業規則等の社内規程の整備、労基署、労働局等の行政対応、労働組合への対応(団体交渉等)、紛争対応(労働審判、訴訟、労働委員会等)、企業再編に伴う人事施策、人事労務に関する研修の実施等、使用者側として人事労務に関する業務を中心に、企業法務全般を取り扱う。

弁護士 岩崎 啓太(三浦法律事務所 アソシエイト)

PROFILE:2019年弁護士登録(東京弁護士会所属)

西村あさひ法律事務所を経て、2022年1月から現職。

人事労務を中心に、紛争・事業再生、M&A、スタートアップ支援等、広く企業法務全般を取り扱う。直近では、「ビジネスと人権」を中心にESG/SDGs分野にも注力している。