地方都市<長野市>の新しい農業の形ー(生産編)

農業は環境に依存する産業です。

環境を活かすことで効率良く、その土地に合った農業が行えます。

長野市は中山間地域にある街です。

昔の冬の間は雪で覆われ、農業が出来ないので味噌や野沢菜漬けなど保存食文化が発展した地域でもあります。そんな地方都市<長野市>の適した形を提案したいと思います。

人口36万人、中山間地域を活かした農業を

まずは結論から言うと地産地消を活かした独自文化を醸成する農業ということになります。長野市は36万人の人口を抱え、生鮮食品の年間消費額は86億円にもなります。

農地も千曲川による肥沃な砂地と飯綱山を筆頭に1,000m越えの高原も有しており、様々な農産物をある程度年間を通じた野菜栽培も可能となっています。

ただ、小規模農家が多数のため多様性と小回りの利いた農業には適していますが、大規模産地化は苦手なロケーションになります。

また善光寺や戸隠山と北陸新幹線・中央自動車道や上信越自動車もあり交通の利便性もある観光地としても顔を有しているためそれらを利用した農業の可能性があります。

この20年の長野市農業の形<地場出荷>の利点

長野市は小さな農家が小さな農地で農業をしています。

多品目化などバラエティに富んだ生産が出来る反面、ロットと安定供給の面では弱くなります。

これらの利点を活かし、欠点を克服する農業の一つの形が直売農業です。

小売りでは産地から安定供給が土台として、鮮度が高く、豊富な品ぞろえで安い農産物を目玉とした地場コーナー発展しました。

また、顔を見える農業、農産物も大きな利点です。

この地場コーナーは小規模農家が大きな投資をしないで行えることで、兼業農家や高齢農家の楽しみながら小遣い稼ぎが出来る利点もあり、

この20年の間に出来た長野市の農業一つの形でした。

<地場出荷>の限界、そして新しい形へ

私の提案する地場出荷の新しい形は少数農家による中規模生産です。

長野市は果樹と直売農業の地域です。

しかし、全国の例にもれず高齢化により直売の生産者が減ってきています。

若い人も新たに定年を迎えた高齢者なども農業界に入ってきていますが、

昔の高齢者たちと比べて体力的にも精神的にもついて行けないと感じます。

新規就農者は離農者の機械や農地を使ったアドバンテージがありますが、経験や根性が乏しく、離農者の補填としては不足しています。

そのため、地域で数少ない農家が規模拡大することで担う方向へ来ています。

しかし、同じ地域と気候出来る品目は限定されます。

地場直売という小さな市場での競合や多品目化による管理者の不足が経営の発展の妨げの原因となっています。

かくいう弊社も多品目化による規模と雇用の拡大を無理に行い経営を傾かせて、立て直しの最中です。

新しい<地場出荷>の経営の形

先ほど述べた中規模生産が今後の長野市の目指す農業の形になります。

下の表を見るように大規模になりやすい米農家を含めた長野市の農家の耕作面積はは83.8 %が1ha以下になります。

北海道を除く都府県の平均耕作面積が2.4haということからも長野市の農業がどれほど小規模産地な事が分かります。

他の農産物産地の経営規模例

下記の表は比較的小規模になりやすい都市近郊埼玉県深谷市の経営体のデータになります。

ネギ農家で約2ha,大根農家で約4ha、ブロッコリー農家でも約1haの経営面積を有していることが分かります。

なぜここで、都市近郊農業の産地の例を挙げたかというと、農業として最低成立するにはその程度の経営規模が必要だと考えたからです。

埼玉という立地を考えると農業が産業として成立するにはある程度の稼ぎが必要であり、現在年金をつぎ込む趣味農業の長野市にとっては良きモデルになると思います。

また、その規模を参考にすることで機械化や必要労働力の目安を引用できます。

長野市農業の適正規模と形

例えば、長ネギを例にとると、長野市のネギの年間消費量は576tになります。ネギの10a辺りの生産量は2t程度になります。この数字より単純に長野市の年間消費量を地元で作るには約28haが必要となります。

この数字は加工用などを含んでいたとしても25%でも7haは必要であり、

一品目1~2haの耕作規模で3~4軒の農家による単品目の期間ごとの占有リレーか通年にわたる伴走出荷が適切だと言えます。

このような品目がネギに限らず、大根やニンジン、トマトや白菜など多くの野菜で栽培することが出来ます。

<農産物収益性>

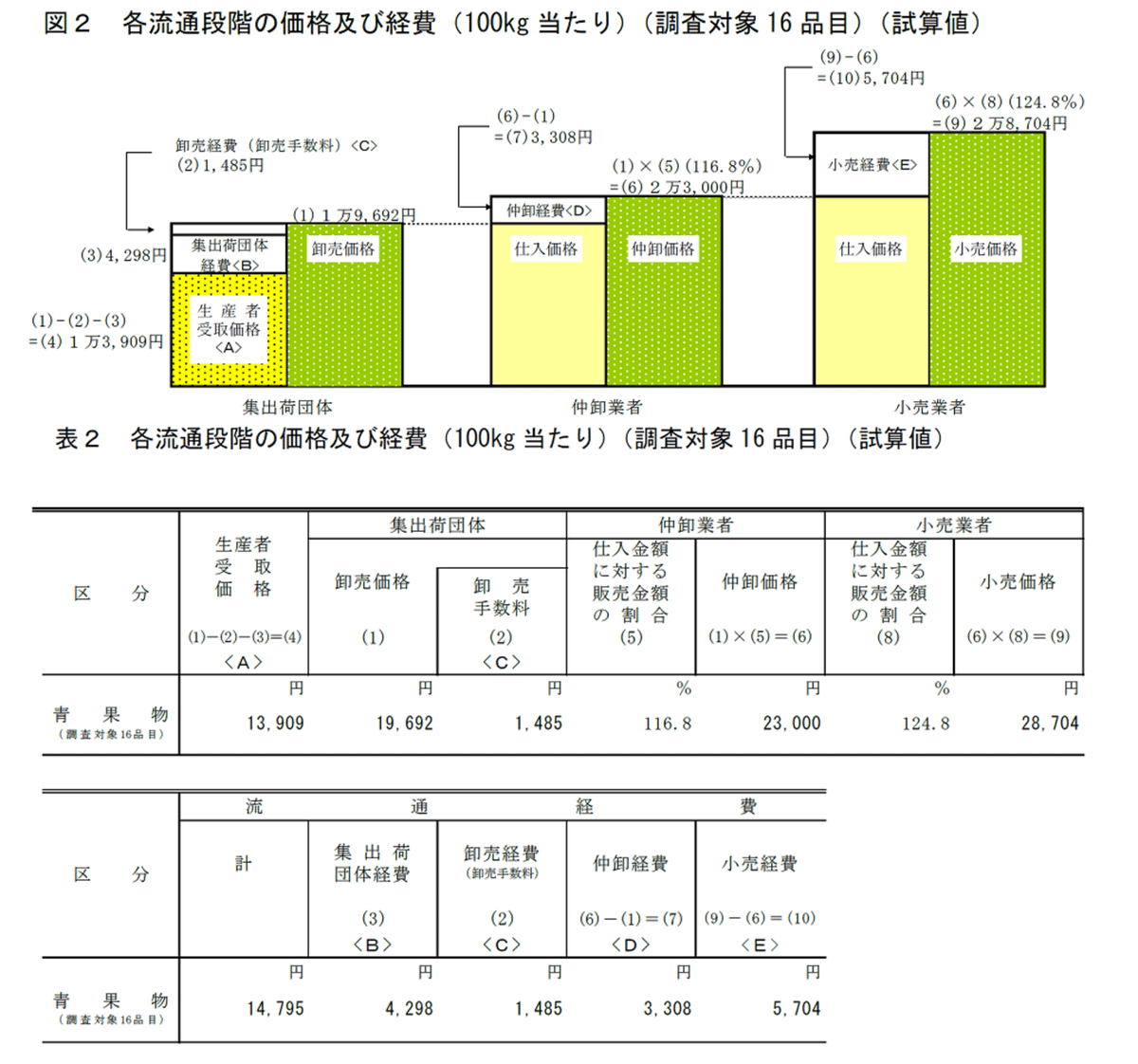

通常、農産物の市場出荷と直売出荷ではおよそ1.65倍程度の単価差があります。(下の図表参照)

直売の出荷経費が流通経費より安い場合は収益性が向上します。

私の肌感覚ですが、1.4倍程度の収益性が見込めます。

また相場が著しく下がった場合でも小売りの底値があるため収益の確保がしやすくなります。

<農産物の生産性>

平成16年の長ネギに関する古いデータとなっているが参考まで下に表をする。

この表により小規模から中規模への転換が著しく収益性が上がることが分かります。これは長ネギに限らず多くの野菜、とりわけ露地野菜に適応する事象です。

最後に

全国の地方都市でこの考えは応用できます。

これは地産地消の地方農業の形であり、産地は全国や関東・東北など広い視野で生産できない時期や異常気象などで壊滅した地域をフォローし、また大量製造の加工用に原料を供給し、余分な分は輸出に回すなどの全国で棲み分けをした戦略をとることができます。

国内で同じ農業を行っている仲間という観点でフォローしあうことで、お互いをつぶしあうライバルでない協力関係を築くことができます。

そして、このアプローチは日本と世界の広い視野でみる事でも行うことが出来る戦略と言えます。

長くなったので、販売と観光など文化側面からのアプローチは次に回したいと思います。