写真展パンフレット再録

4月25日に終了しました写真展で配布のパンフレットを再録します。パンフレットはすでに無くなりました。

地形録東京」はじめました

大西みつぐ

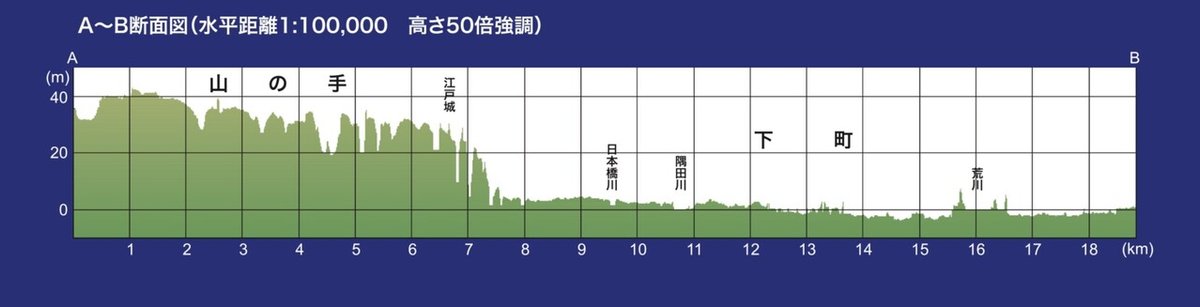

東京は沖積層の下町低地と洪積層の山の手台地からできているのは周知の事実で、これまでのように起伏のない下町を歩いているだけでは「地形」の認知に対しての関心も薄く、本来ならばそこから想起される自然や歴史といったものまでも忘れがちです。「ブラタモリ」ではありませんが、「坂」を一つ歩くだけでも江戸から東京への時間軸と空間との関わり、歴史、営みといったものが浮かんできます。それらを資料として持ち得るとともに、歩くことの連続性のなかで、身体的経験を通して町を見つめてみたいと4、5年前から思うようになりました。

基本はいつもの気まぐれな歩行ですが、テキストとして書籍を何冊か読みながら、その項目に沿って歩くことも行なっています。貝塚爽平「東京の自然史」や中沢新一「アースダイバー」がそれです。

近代の東京は西へ西へと発展していった地ですので、一気に全て歩けるものでもなく、まず第1章のように設定したのが「崖」です。下町と山の手の境界。具体的には「JR京浜東北線」沿いの上野から赤羽。あるいは大森、大井町、品川あたりという「線」を明確に決め細かく歩いて撮影しました。測量にも似た作業ですが、特にコンセプチュアルな写真として組み立てるつもりはありません。

どちらかといえば永井荷風が大正3年から4年にかけて「三田文学」に連載した「日和下駄」という歩行録に近いものかもしれません。荷風がこの名著を書いたのは35歳。そろそろ70歳になる私がそんな境地になるのも不思議ではないでしょう。

このコロナの時代を受け、当面、孤独を噛み締めながらなおも東京を歩いてみたいと思っています。

いいなと思ったら応援しよう!