Original Prusa MK4/MK4Sによる太ノズル編み編みプリント備忘録その1 必要なもの編

はじめに

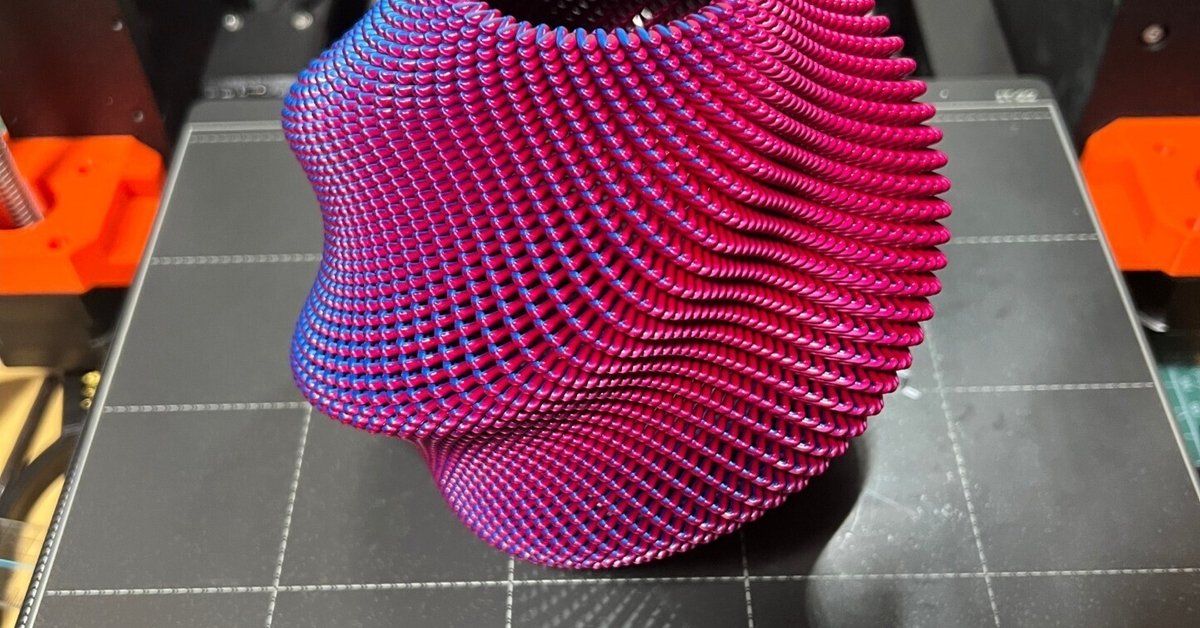

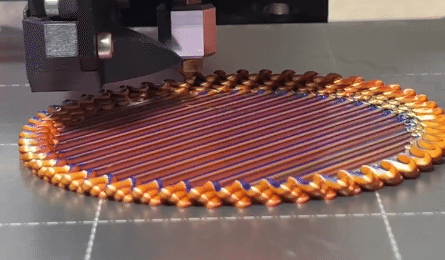

このノートでは3dプリンタで新工芸舎さんのような編み編みのオブジェクト (例:↓) をプリントするための方法について備忘録として記述している。

編み編みをプリントする方法としては下記のように種々ある。

太ノズルによる編み編みプリントについて手法を軽くまとめた pic.twitter.com/q1rmbrx1uZ

— Mithril_MEX (@Mithril_MEX) May 9, 2024

ここでは、そのなかで無料かつ応用も効く手段としてタムさん (https://x.com/tamutamu3D) が開発した "G-coordinator" というソフトウェアの最新版 (3.0) を用いる方法について着目している。

G-coordinatorではプリント用のgcodeをpythonベースの仕組みで直接生成でき、ここではOriginal Prusa MK4/ MK4S (↓)

で同ソフトを使って編み編みプリントをすることに特化したメモを記している。

材料については、PLAが非常に多様な種類 (マット、シルク、ウッド、多色、etc) を有していることから、これの使用を前提として記述している。

以上まとめると、

機種:Original Prusa MK4/ MK4S

方法:G-coordinator 3.0

材料:PLA

を使った太ノズル編み編みプリントの方法について記述する。

なお別機種向けの説明としては、過去にAnkermake M5での方法を下記のようにポストしたのでM5ユーザーはそちらを参照されたし (注意:G-coordinator 2.0用のポストなので3.0には対応していない)。

「AnkerMake M5買ったからなんか美しいものプリントしたいぜ!」って方向けに、ここではG-coordinatorのサンプルデータをプリントしていく手順をツリーに繋げていきます。

— ミスリル (@mithrilnfaiz) July 17, 2023

G-coordinatorというのは、数式を可視化しつつ直接3dプリントデータに変換できる凄いソフトです#Gcoordinator

Original Prusa MK4/ MK4S本体

本体については入手済みが前提なので詳細は割愛。

太ノズル

太さ決めの基準

編み編みを活かすには太ノズルでのプリントが有効。

どのくらいの太ノズルが要るかというと、出てくる樹脂の太さがφ1.0以上になるようなものが良い。そのくらいあるとくっきりと編み編みを認識できる。これを聞いて「じゃぁφ1.0のノズルを買えばよいのね」と思うかもしれないが、実は一部材料では異なるので、まずその例外から記す。

シルクPLA: 例外。この素材ではφ0.8くらいあれば良い。シルクPLAはノズル径以上に広がるものが多く、φ0.8もあれば出てくる樹脂はφ1.0 以上には広がる。

それ以外のPLA (通常、マット、クリア、etc.): 作りたいもののサイズにもよるが、個人的にはφ1.0以上、可能であればφ1.2以上が良い。下記はφ1.2ノズルでプリントした。

入手法

MK4Sのノズルは基本的にPrusaノズルというノズル-チューブ一体型のもの。ただしこれはφ0.4のものしか無い。そのため

・ノズルアダプター

・太ノズル先端

の2種類を購入して組み合わせる。↓の画像のようなイメージ。

ノズルアダプター

ノズルアダプターはAmazonでは販売が無い。例1 Prusa公式で購入

https://www.prusa3d.com/ja/product/nextruder-v6-nozzle-adapter/例2 Aliexpressで購入

AliexpressでMK4 nozzleなどで検索して出てきたものを購入。

FYSETCは比較的数も出しておりトラブルが少ないと考えられる。

なお、ノズルアダプターだけでなくヒーターブロック、サーミスタ、ヒーターのセットも一緒に買ってそれらごと交換するという方も居る。というのも、ヒートブロックからノズルアダプターや太ノズル先端を外すのが結構めんどう (完全に冷めるのを待たないといけない、焼き付いてそもそも取れない、etc.) なため。例3 Amazonで購入

納期がかかるが取り扱いがある。Prusa で検索するとポツポツ出てくる。 例:https://amzn.asia/d/dgcdavH

太ノズル先端

対応ノズルはE3D規格。太ノズルは以下のような手段で入手できる。例1 AmazonやAliexpressで購入

E3D nozzleなどで検索すればいろいろ出てくる。

例:https://amzn.asia/d/dTAggLdKaikaで購入

Prusa対応シリーズも使用できる。太さも各種用意がある。慣れてきてより品質向上を図る際などに。

https://shop.kaika-tecdia.com/categories/3011239φ0.4 mmなどの通常ノズルを改造

ハンドドリルなどでノズルの穴径を拡張する。真鍮ノズルはドリルに対して非常に柔らかいので簡単に広がる。ただし環境が整っていないと穴が斜めになったりバリがあったりで、材料をきれいに吐出できなくなるリスクが高い。

フィラメント

当然必要になる。以下、把握している範囲でフィラメントのタイプによる違いを紹介する。

シルクPLA

このタイプの特徴として、上でも書いたがノズル径より太く出てきてくれるというものがある。そのため「編み編みで太いのプリントしてみたいけど、わざわざ太ノズル買ってまでやりたいかは微妙かも…?今持ってるノズルでなんとかならない…?」とかそういう気持ちのときにおすすめ。また、粘り強いので編み編み造形をしている最中に崩れにくい。下に示しているような多色という見る方向で色が変わるユニークなタイプもあり、バリエーションが多い。パープル/ブルーのバイカラーシルクが個人的に好み。

マットPLA

種類や温度にも依るとは思うが、テラコッタやピンクを買った際、両方が両方ともドロドロで造形難易度は高かった。個人的には上級者向け。

クリアPLA

プリント自体はマット素材より多少楽、という程度。プリント後、吸水してバキバキに壊れやすいというのが難点。弊家の編み編みクリアPLAプリント物は半年保たずに全部バキバキの粉々になった。

その他工具など

ノズル取り外し工具

基本的にPrusa本体付属の工具で作業できるが、下記のノズル取り外し工具があると、力が入りやすいので交換がしやすくなる。以下の組み合わせで作れる。

・7 mmのショートソケット

https://amzn.asia/d/gk2UFbl

・好みのハンドル(ビットグリップ)

https://amzn.asia/d/bcoYwRH

下:ノズル取り外し工具

ビルドプレート掃除道具

ビルドプレートは毎回掃除を推奨

・エタノール (業務スーパーの除菌アルコール78とか)

・使い捨てマイクロファイバークロス (至るところで最近売っている)

があればOK。

以下のようなモデルをプリントして取っ手をつけても良い感じ

https://www.printables.com/model/927304-build-plate-more-cleaner

https://www.printables.com/model/815732-build-plate-cleaner-microfiber-holder

予備のビルドプレート

必須ではないが、よく設定ミスでプレートを傷つけがちなので入手しておくと良い。