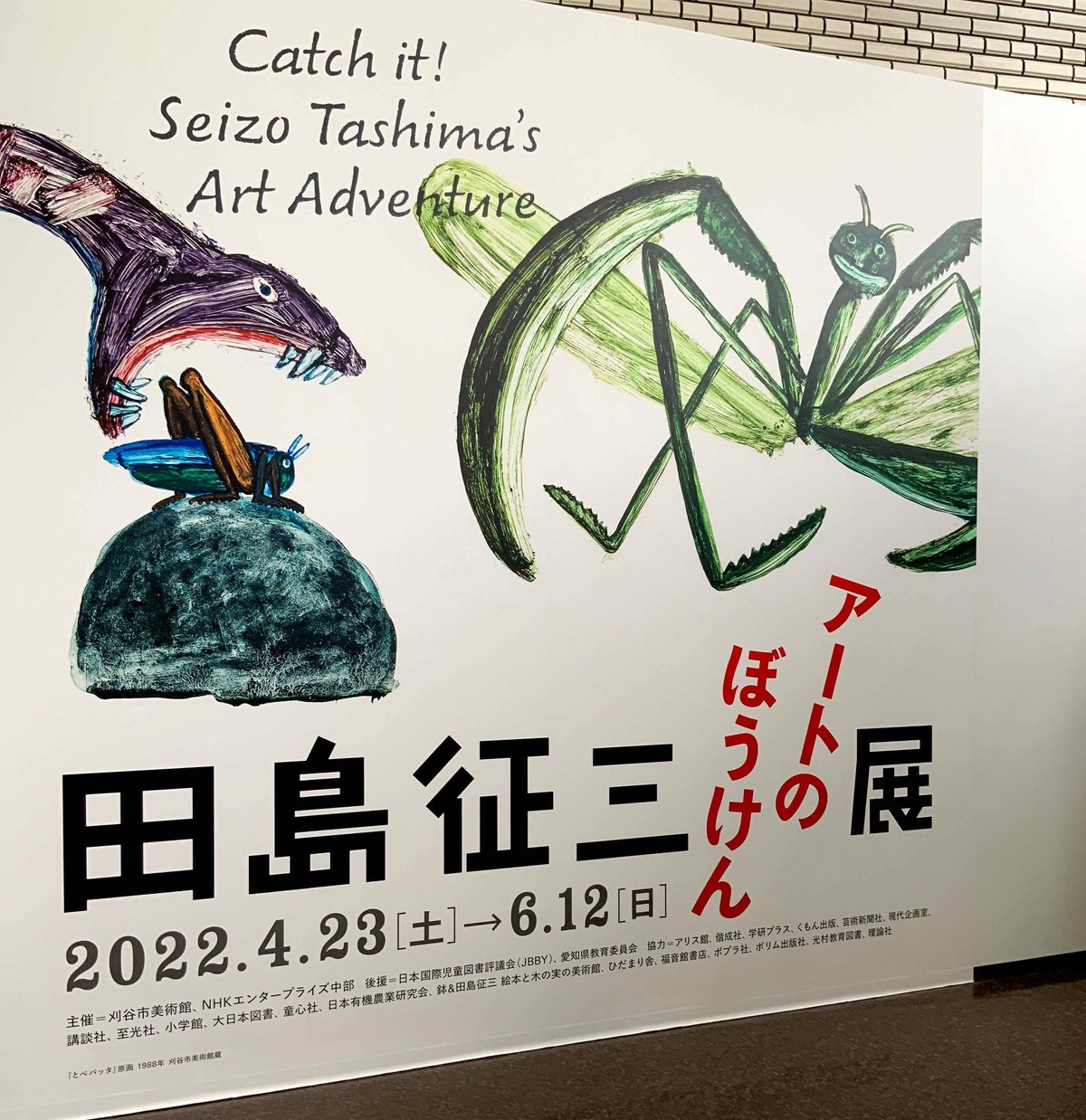

田島征三 アートのぼうけん展 へ

物語をさがして vol.08

新緑もすっかり色濃くなって定着し、初夏を感じる今日この頃です。みなさまはお元気でしょうか。私は、先日面白そうな美術展をやっていることを知り、学生時代に過ごした愛知県刈谷市にある刈谷市美術館(刈谷市住吉町4丁目5番地)を久々に訪れることにしました。

「田島征三 アートのぼうけん展」って?

田島征三アートのぼうけん展 刈谷市美樹館

2022.4.23(土)-6.12(日)

田島征三(たしませいぞう)さんは、日本を代表する絵本作家、美術家で、絵本作品は『ふるやのもり』(福音館書店)『ちからたろう』(今江祥智作 ポプラ社)から、近刊『つかまえた』(偕成社)に至るまで挙げればきりがないほどの名作を生み出し続けている絵本界のレジェンド。絵本『じごくのそうべえ』(童心社)の作者 田島征彦(たじまゆきひこ)さんとは双子のご兄弟です。

私は、あの迫力ある昔話の原画をぜひこの目で見てみたいなあというのと、きむらゆういちさん原作の、おおかみの絵本が好きなので、原画が見られたらいいなあと期待を抱いて、田島さんの絵本ワールドにどっぷりつかりに行こうと出かけました。

そもそも私がこの展示のことを知ったのが、初日に征三さんご本人によるトークショーがあったという報道を見たからなので、残念ながらトークショーには間に合いませんでしたが、「学芸員によるギャラリートーク」を聞くことができました。お話しくださったのは刈谷市美術館の松本育子さん。松本さんはこの企画にあたって征三さんの数多くの作品や文献を調査し、展示の企画構成をされた方です。その様々なエピソードや熱のこもったお話を伺ううちに、より作品に近づいて楽しく鑑賞することができて本当に良かったです。今回の記事ではみなさんにもこの展示の魅力をお伝えしたいと思います。

征三さん学生の頃の作品

松本さんの話によると、この展示のための調査で、今まであまり表に出ていなかった学生時代の制作の足跡も明らかになったそうです。展示の順路で一番最初にあったのは、高知県の観光ポスターで、真っ赤な背景に力強い「土佐」のフォント。そしてかつおの1本釣りの絵。制作初期にしてすでに制作にあるべきものがすべてそろっているような強い感銘を受けました。

また、学生時代に提出締め切りに間に合わせようと急いで書き上げたという絵や、下宿で設備がないために「人間刷り機」となって11冊だけ手刷りしたというリトグラフ絵本『しばてん』(私家版)の展示もありました。

その「人間刷り機」についてですが、図録の解説によると

「畳の上にジンク板を置き、足を押し入れに引っかけて、手にローラーを持ち、人間刷り機となって11冊分を仕上げた」(図録主要作品解説)

とあるので、驚きます。三畳一間の下宿の様子、その熱量はいったいどんなものだったのでしょう。私も、自分の学生時代の提出物などでいつもギリギリだった感じやその時の焦りを思い出し、一緒に汗をかくような、懐かしいようななんともいえない気持ちになりました。

「11冊」という数は、材料がそこで尽きたのか、体力が尽きたのか、10冊と保存用の1冊だったのか分かりませんが、出版社への持ち込み用のその最後の1冊が和田誠さんの目に留まった、という話には胸の熱くなるような思いがしましたし、勇気づけられるような気もします。熱のこもったものはいずれ必ず人に伝わると信じることができるからです。

そのほかに、学生時代の作品で私が見入ってしまったのはこの作品です。

高さ127.5センチ幅183センチもあるとても大きな絵です。私は徳島で育ったので阿波踊りがこんなに大きく描かれていることがとても嬉しくてなりませんでした。

他に「日本の祭り」というもう少し小ぶりの絵があって、そちらのほうが、編み笠や浴衣、踊りの様子が阿波踊りらしいのですが、こちらは踊り手がよく見ると全裸のようです。かろうじて、手ぬぐいは被っているように見えるのですが、三味線や笛の鳴り物もなく、本当にこれが阿波踊りなのかと不思議に思えてきます。ですが手足がうねりにうねっている様子を見ていると、やっぱりこれはあの熱狂の渦を描いているのだな、踊りの「連」(踊りのグループを「連」と言います)の中に飲み込まれたらこういう感じなのだろうなと妙に納得したのでした。

見出し 大きな絵の大きな力

優れた才能は人に見いだされ世間に出て、たくさんの人の心を打ちます。この展示ではたくさんの心躍る絵本の原画がたくさん展示されていて楽しく見て回りました。原画はお隣の刈谷市図書館からやってきた絵本と並んでいたので、絵本と見比べることもできました。

そして、お目当ての作品にも出会えました!

このお話、一人が好きなオオカミが、くまと友達になりそうなならなさそうな・・・微妙な心の動きが可笑しくて、動物の話にいつの間にか思い切り共感してしまうので大好きなのです。

原画は、動物の明るい毛の色がきれいで、縁取りの黒い線が描いた線ではなくてコラージュなのが印刷よりもはっきり見て取れるので、オオカミのドキドキ感、びくびく感がよりセンシティブに感じられるようで得した気分?で面白かったです。

ほかにも、3年がかりで仕上げたという『ふきまんぶく』逆に短期間で仕上がったのだという『やぎのしずか』シリーズ(ともに偕成社)の原画もじっくりと見ることができました。

見ているうちに気づいたのですが、原画がひとつひとつ、とても大きいのです。絵本の原寸に対して、少なくとも2倍以上はあります。絵本の絵は、普通で15見開きはあるのでそれはとても大変な作業量になるのではないでしょうか。その大きい画面で描く力強い筆致や高い密度の絵が、ぐっと絵本のサイズに収まり、読み手のもとに届くときにさらに作品に濃度や説得力が増すのかもしれません。本来は原寸大の大きい絵本が出版されればいいのでしょうけれど。そんな巨人の本棚のようなものが家に備え付けられたらもっといいのでしょうけど。

私などは正反対です。どうしても早く描こうと考えてしまって、外面構成はA4用紙を割って考えますし、ラフスケッチなどもあとでスキャンをするときの便利さを考えてA3サイズ内で考えていくので、なかなかここまでのスケール感が持てておらず・・・驚きました!

社会的な問題を取り上げた絵本もありました。

『やまからにげてきた・ごみをぽいぽい』は、征三さんが日の出町にお住まいの時期に直面した環境問題をテーマとした作品。ご自身がかかわった「日の出の自然を守る会」の運動のことを思うと、ユーモラスな表現の中にも切迫した危機感や訴える力が強く迫ってきて、メインのゴミ処理場のシーンは非常にインパクトのあるものでした。

この作品も強く静かに心に訴えかけてきました。

『ぼくのこえがきこえますか』は、2005年浜田桂子さんらと立ち上げた「日・中・韓」平和絵本プロジェクトの作品。戦死した「ぼく」の視点から描かれた切なさや哀しみが、遠い日のことではなく、今日的なテーマとして胸にせまってくるようでした。

また、制作の場は絵本の中やキャンバスの上だけにとどまらず、木の実を画材にしたり、庭を作ったり、空間デザインをしたりと、素材を限らず、ツールに制限をもたず(ipadで設計のスケッチを描いて共有することもあるのだとか)どんどんとスケールを広げ展開される活動の記録なども楽しく、まさにアートの冒険を目撃することができたように感じました。

征三さんは若いころに日本の祭りを取材したこと、高知の大自然の中で育ったことなどの体験の感動をそのままにみずみずしく持ち続け、現在に至るまでの制作を続けておられます。そして今も自然を愛し、自然と歩みを共に制作をしている様子に心を打たれました。

数々の受賞や高い評価を受け、成功をおさめてもそこにはとどまらず、次なる冒険に出かけて行く。征三さんはその卓越した表現力をただの商業的な手段にはしてきませんでした。この展示ではユニークで唯一無二の作品たちが発するエネルギーやメッセージを通じて、表現力のある人がその力をもって何をするか。何をしてきたか。その軌跡をたどることができます。

それではそのようなスーパーパワーはないけれど、自らはどのように向いて歩んでいけばいいのか、そんなこともふと考えさせられました。

美術館の出口を出ようとすると、自動ドアに『ふきまんぶく』の大判プリントが張られていてびっくり。(入るときには目の前のちからたろうに気をとられ、気づきませんでしたから)こうして、ふきちゃんに見送られ美術館を後にしたのでした。

素敵な展示にこころ動いて

帰ってきて、そういえば、征三さんが長く愛用している安価で発色の良いとされる「泥絵の具」というものはどんなものなんだろうと思って調べてみました。粉末状で、溶いて使う絵具なのだそうですが、そうすると・・・私も類似したものを(使わずに)持っていることに気が付きました。祖母が遺したものなので、軽く40年以上昔のものだと思いますが、確かに発色は鮮やかに見えます。使えそうでしょうか?ちょっと試してみたいなと思いました。

泥絵の具を田島流に水性ボンドで溶いてみたら・・・もしかしたらすごい絵が描けてしまうのかもしれません。

刈谷市美術館での『田島征三アートのぼうけん展』は6月12日(日)まで開催。そのあとは、「新潟展:新潟市新津美術館」「静岡展:藤枝市郷土博物館・文学館」「高知展:高知県香美市立やなせたかし記念館 詩とメルヘン記念館」での開催が予定されています。

お近くにお住まいの方はぜひ足をお運びください。田島征三さんのアートのぼうけんにわくわくと心躍り、揺り動かされること間違いありませんから。

■刈谷市美術館

https://www.city.kariya.lg.jp/museum/

参考:学芸員によるギャラリートーク 松本育子さんのお話

図録『田島征三アートのぼうけん展』企画構成 松本育子(NHKエンタープライズ)