急発進・急停車は禁物! 五月病を防ぐ3つのポイント

皆さんこんにちは!

現役東大生ライターの河内誠人です。

新学期が始まって2週間ほど経ちましたが、皆さんここまでの調子はいかがでしょうか?

「新しい目標が決まってやる気十分」という人もいれば、「まだ新しい環境に慣れることができていない……」という人もいるでしょう。

ただ、今のところ上手くいっているかどうかにかかわらず、この時期に気をつけたいのが「五月病」です。

「上手くいっているならいいんじゃない?」と思う方もいるかもしれませんが、そう簡単な話ではありません。

実際、私の周りの東大生の中には、入学当初は調子が良かったのに途中から燃え尽きてしまった……という人もいました。

そこで今回は、五月病を予防し、4月のスタートダッシュの勢いをそのまま夏まで持っていくためのコツをご紹介します!

・そもそも五月病って?

五月病とは、新生活を始めた学生や社会人が新しい環境に上手く馴染めず、精神的に不安定となり、無気力や不眠などで悩まされる症状の総称です。

特に、これからの4月末~5月上旬にかけては、1年の中でもかなりの大型連休であるゴールデンウィークが存在します。

4月の頭に新環境に入って「やっと慣れてきたかな」という辺りで、一気に長期間の休みが来るんですよね。

それによって張り詰めていた緊張がほぐれてしまうのも、五月病の原因の一つでしょう。

そもそも「五月病」という言葉は、東大生が発祥だという説もあります。1960年代後半ごろ、受験勉強に疲れた東大生が目標を失って無気力になっていた、というのが由来の一つだそうです。

いずれにしても、「新環境だから」と意気込んだり緊張したりしていた反動が来てしまうことを五月病と言うんですね。程度の差こそあれ、何となく経験したことのある人が多いのではないでしょうか。

そして最初に言ったとおり、これは「4月中はノリノリ、絶好調だった」という人も気をつけなければいけません。

最初に勢いよく飛ばしていた分、5月の連休などをきっかけとして一気に緩んでしまい、反動で無気力になってしまうことがありうるからです。

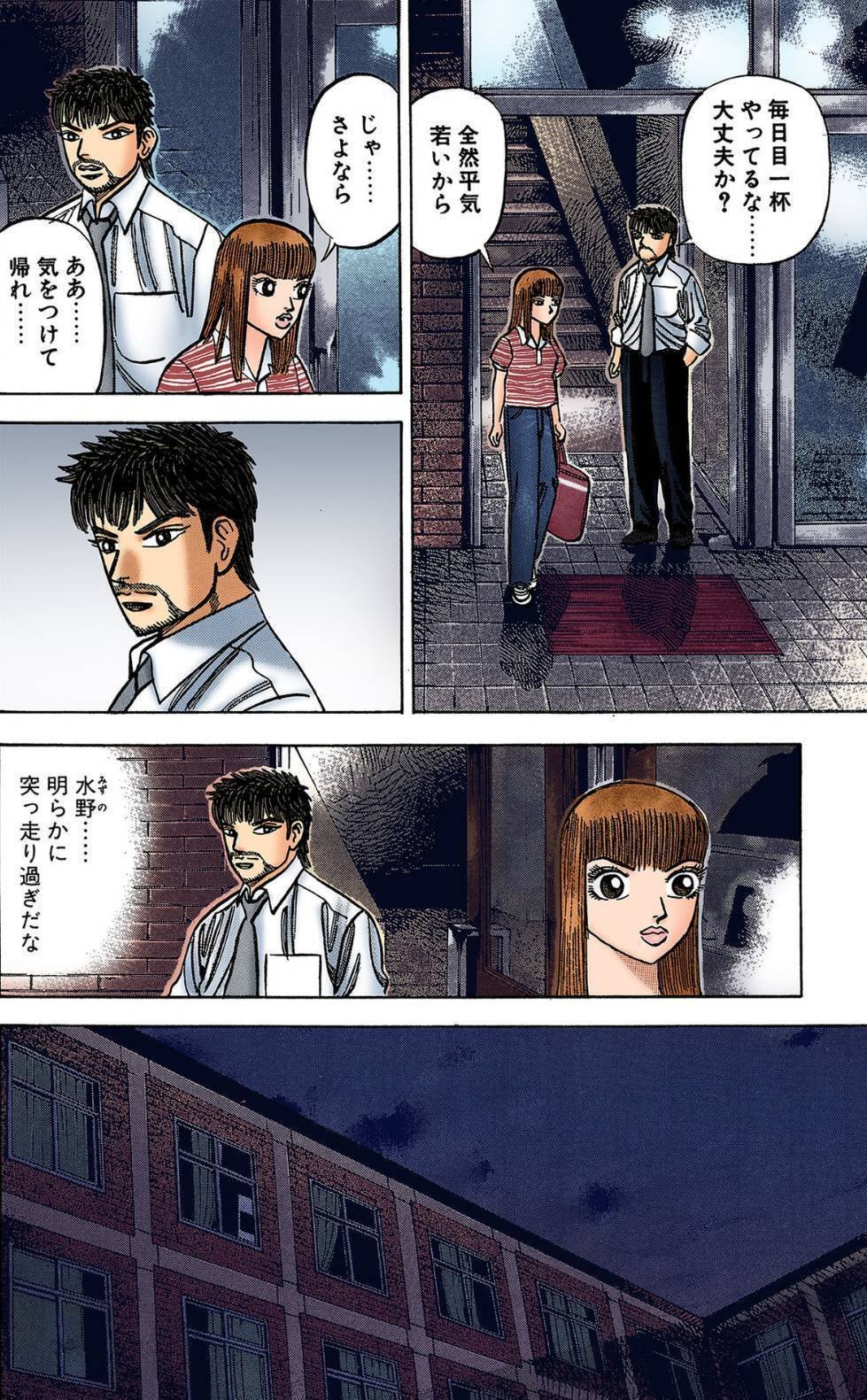

『ドラゴン桜』でも、急なアクセルとブレーキは禁物だと言っているシーンがありましたね。

マンガは夏休みの勉強のペース配分についての話でしたが、これは五月病対策でも同じです。

では、どのようにアクセルとブレーキを調整していけばいいのか、ここから具体的な方法をお伝えしていきます。

①無理はしない

新環境でついついやってしまうのが、とにかくがむしゃらに頑張ることです。

特に「いいスタートを切りたい」という気持ちが強い場合、「知らないことをなくしたい」、「しっかり準備して不安要素を取り除きたい」という思いから、頑張りすぎてしまうことがあるかもしれません。

しかし、新しい環境に入ってすぐは、まだ予定もはっきりと決まっていないことが多いはず。つまり、自分にどれくらいの可処分時間があるのか、自分はどんな活動にどれくらい時間を使いたいか、ということが確定していないのです。

こういう状態でいきなり無理をすると、自分のキャパシティーを見誤り、予想以上に疲れてしまうことになりかねません。

実際、僕も高校1年生の時にはアクセルの踏み過ぎで失敗しました。僕は4月の新歓期に、とにかくたくさんの部活動やクラブを回ろうとしすぎてスケジュールがパンパンになり、授業にうまく集中できなくなってしまったのです。

部活動や課外活動はもちろん非常に重要ですが、とはいえやはり中高生の本分は勉強ですよね。そちらに悪影響を与えてしまっては元も子もありません。

みなさんも新しい環境に入った時には、まず「無理をしない」ということを念頭に置いてみてください。特に最初は意識していなくても無理をしてしまいがちなので、しつこいくらい自分に言い聞かせておくと良いでしょう。

また、これに関連して、「疲れていること・ストレスがあることを素直に認める」ということも大切です。

「これくらいで弱音を吐いてちゃいけない」「もうすぐゴールデンウイークで休めるから、そこまでは多少無理してでも頑張ろう」と思うのは危険です。

新しく何かをしようというときには、やはり自分の状態を理解しておき、その状態を素直に認めることが必要です。勉強でも現時点での自分の実力や弱点をきちんと把握していないと、成長が見込みにくいのと同じですね。

無理しているのを感じたら、「今、自分は疲れてるなあ」と素直に認めてあげてください。

②前にいた環境の友人・大人・家族等と話す

もう一つおすすめなのが、自分が今いる環境の前に所属していたコミュニティの知り合いと話すことです。

僕は、高校生の最初の頃こそ無気力になっていましたが、その後は五月病に悩まされることもなく、大学生になった今でも極めて元気なまま過ごすことができています。

それは、新しい環境に行ってからも、前の環境にいた人(小中学校の同級生、両親)たちとこまめに連絡を取っていたのが大きいからだと思います。

新環境では、どうしても人間関係などで慣れないところがあったり、小さなところで不満が溜まったりするでしょう。

そういうものを解消するとき、新しい環境の中でいきなりストレスのはけ口を見つけようとすると失敗しかねません。お互いのまだ理解が深まっておらず、余計な誤解や不和の原因になる可能性があるからです。

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?