知っていると差がつく! 記憶の定着率を高める復習法3選

みなさん、こんにちは!

現役東大生ライターの布施川天馬です。

みなさんは、「勉強したはずのことが思い出せなかった」経験はありませんか?

一度勉強したはずなのに、思い出せない……。

これのせいで、どれほどの問題をテストで落としてきたでしょうか。

ただ、それは東大生だって同じです。

そもそも人間の脳みそは「忘れる」ようにできています。

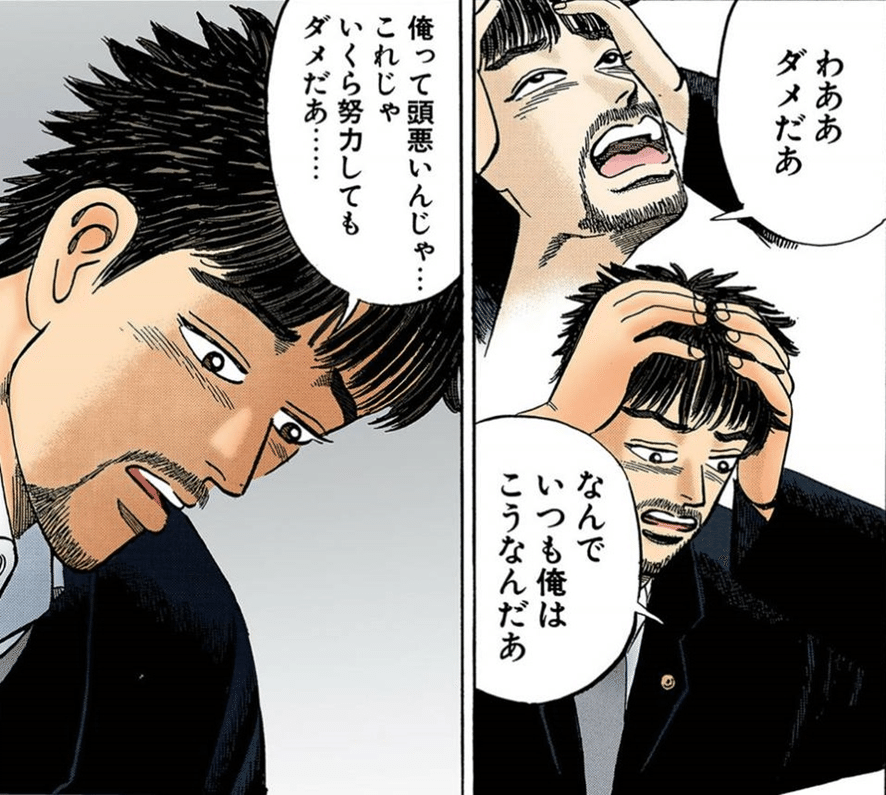

下記の『ドラゴン桜』劇中でも示されているように、穴の開いたバケツのごとく、どんどん情報が漏れ出ていくのです。

確かに、一度覚えたことを二度と忘れないようにすることは不可能です。

たとえばみなさんは、小学校や幼稚園時代の同級生の顔と名前を、今でも全員覚えていますか?

よほど付き合いの深い人以外、大半は忘れてしまっているのではないでしょうか。

どんなに心に刻み込まれたと思っていることでも、時間とともに風化してしまいます。

ですが、効果的な復習方法を伴えば、なるべく忘れないようにすることはできます。

そこで今回は、学習したことを忘れないような復習方法と、復習の適切なタイミングをお伝えします。

知っているかどうかでかなり差がつく内容なので、ぜひ試してみてください。

○復習には適切なタイミングがある

みなさんは有名な「エビングハウスの忘却曲線」をご存じでしょうか?

ドイツの心理学者エビングハウスが提唱したもので、記憶が時間とともにどのように減少するかを示した曲線のグラフです。

これによれば、人は新しい情報を学んだあと急速に忘れていきますが、適切なタイミングで復習すれば忘却を防げるそうです。

そのタイミングとはズバリ、学習直後・学習した翌日・学習した一週間後・学習した一カ月後の4つだと言われています。

これらのタイミングで復習を行えば、学んだ内容を忘れずに保持できるそうです。

ただ、これは個人の感覚によって、ある程度時間間隔を変えてもよいと考えています。

私も同じような間隔を空けながら複数回の復習を行っていましたが、実際に学んだ内容を復習していたタイミングは、「学習直後」「翌日の朝」「翌日の夜」「3日後」「1週間後」でした。

このように、ある程度タイミングをずらしてもいいですが、少なくとも「学習直後」「学習の翌日」だけは必ず復習をするようにしてください。

勉強してからたった1日経つだけで、大半と言ってもいいほど学んだ内容を忘れてしまうからです。

短期間に集中して何度も復習を行うことで、ある程度長期間でも耐えうる記憶を形作ることができるでしょう。

○効果的な復習の方法①「要約」

次に、具体的な復習のやり方を3つ紹介します。

まず1つ目は「学習した内容の要約を作る」です。

これは社会や理科などの勉強で、特に使える方法です。

例えば、前日に「鎌倉幕府の成り立ち」について学習したなら、どのように鎌倉幕府が成り立ったかを自分の言葉で説明し直すのです。

書き出すのも有効ですが、めんどくさかったり時間がなかったりするのであれば、口に出すのもいいでしょう。

実際、私は独り言を言うようにして復習していました。

この時、もしも言葉に詰まってしまう、もしくは上手く説明できない部分が見つかれば、それは自分が学習できていない、もしくは忘れてしまった事項があることを指します。

その事項がまさに自分の弱点だと分かるので、自分がどれだけ理解して覚えられたかを確認するのに最適な方法です。

弱点だと分かった部分だけを再学習すればいいので、勉強したことを丸々復習するより効率よく時間を使えるでしょう。

○効果的な復習の方法②「セルフ一問一答」

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?