【英語力爆上げ②】パリピ秋元に学ぶ「生きる」リスニング

皆さん、こんにちは!

ドラゴン桜塾塾長の永田耕作です。

皆さんは、英語は得意ですか?

以前は中学生になってから学習する科目であった英語が、今では小学3年生の授業から扱われるようになっており、年々科目としての重要度が高まってきています。

そんな英語の勉強で、苦手意識が生まれやすいのが「リスニング」です。

それなりに勉強しているのに、なかなか聞き取れるようにならないと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

日本語と英語では、文法も音声の仕組みもまったく違います。そのため、ただ聞いているだけではリスニングはどうやっても上達しません。しっかりとツボをおさえた勉強をする必要があるのです。

そこで今回は、この春からドラゴン桜塾のYouTubeチャンネルで始まった「英語力爆上げ講座シリーズ」で、パリピの秋元さんにリスニング力がぐんと伸びる勉強法について解説してもらいました。

前回の動画から登場していただいているパリピの秋元さんは、英語がとても得意です。現在早稲田大学の文学部に所属しながら、個別指導塾や家庭教師で英語を教えたり、英会話レッスンの講師をしたりしています。

彼女の明るいキャラと、奇想天外なエピソードから、パリピとしてのキャラが確立されました。

そんな秋元さんは、この動画の冒頭で、真剣な眼差しで次のように語ります。

今まで皆さんが学校や塾などで習ってきた英語は、おそらく「アメリカ英語」であることが多いでしょう。

しかし、今の入試では「イギリス英語」や「インド英語」など、多様な発音の英語がリスニングで出題されるようになっています。

理由は明白で、多様化する世の中に対応していく必要があるからです。

アメリカ英語とイギリス英語だけで見ても、「発音」に大きな違いがあります。

例を挙げると、”water” という単語は “t” の部分で発音が分かれます。アメリカ英語では「ウァーラー」というような発音になりますが、イギリス英語では「ウォーター」とカタカナ英語に近いような発音になります。

この発音の違いを理解していないと、リスニング中に戸惑ってしまったり、単語を間違って認識したりしてしまうのです。

だからこそ、秋元さんはリスニングを「生きる」と表現します。英語は言語であり、時代や環境によって移り変わっていくものであるからこそ、常に最新の英語がどのようなものであるか理解することが重要です。

そんなリスニング対策法について、この記事では動画にあった3つのポイントをもう少し掘り下げて説明していきます!

①リエゾン

まず一つ目のステップは、「リエゾン」です。皆さん、この「リエゾン」ってどういう意味か知っていますか?

ちなみに、僕もこの言葉には聞き馴染みがなく、最初は芸人さんの名前かな?なんて思ったくらいでした。

英語において「リエゾン(liaison)」とは、単語の最後の子音と次の単語の先頭の母音がつながったり、子音の脱落や変化などによって、単語本来の発音が変わる現象のことを指します。

例を挙げると、”get up” は、”get” の ”t” が ”up” の “u” と連結して変化し、「ゲット アップ」というよりも「ゲラッ(プ)」と発音されがちです。

また、”take out” なら ”take” の ”k” と “out” の ” o” が連結して発音されて、「テイク アウト」ではなく「テイカウッ」と発音されることもあります。

このリエゾンという言葉はフランス語由来で、「連結」を意味します。これを意識するかしないかで、リスニングやスピーキングの技術に重要な影響を及ぼすのです。

実は、日本語にも同様の例が見られます。

たとえば、つい最近の出来事を表すときに使う「この間」という言葉は、話し言葉ではしばしば音がつながって「こないだ」という発音になることがあります。

このように、音と音が連なって発音方法が変わるのは、日本語でも起こることなのです。

ただ、英語のリエゾンのパターンは日本語よりも多いため、最初は戸惑うかもしれません。

ですが、以下のパートで紹介するシャドーイングやディクテーションを通じて、まずは自分が聞こえるようにマネをして発音したり、台本を見ながら何度も繰り返し聞いて感覚のズレを直していけば、聞き取る精度が上がっていきます。

まずは英語が聞き取れない原因の一つとしてリエゾンがある、ということを頭に入れておきましょう。

②シャドーイング

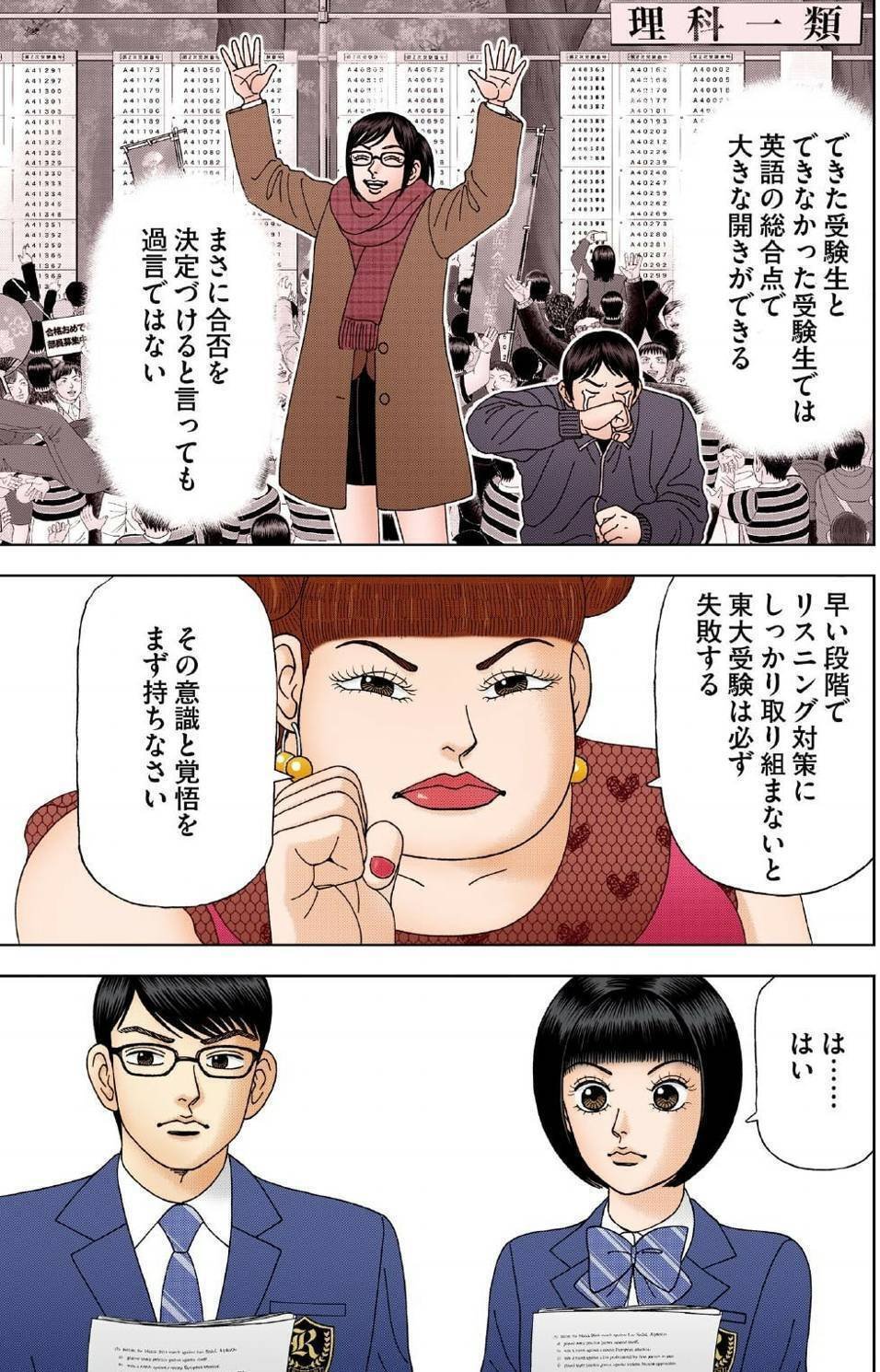

続いては、「シャドーイング」です。これについては、ドラゴン桜2のマンガでも紹介されているので、馴染みがある人も多いでしょう。

「シャドーイング」は効率的に言語を体得する手法として、よく知られています。

英語の発音だけでなく、反復練習によってイントネーションやリズムも自然と身につくため、聞く力だけでなく話す力も向上します。

僕は受験生の頃、このシャドーイングを頻繁に行っていました。授業でも導入されていましたし、自分で買った参考書のリスニング問題でもスクリプトのシャドーイングを行っていました。

英語は言語であるため、まず「真似」をすることが何よりも重要になります。赤ちゃんが両親の使う言葉を真似して発音や話し方を覚えていくように、インプットとアウトプットの繰り返しが言語習得の近道になるのです。

英語が聞き取れるようになったという人で、このシャドーイングをやっていなかったというケースはほぼ聞いたことがありません。

それくらい効果的な学習法なので、ぜひ取り入れてください。

また、最初に「生きる」英語と書いたように、シャドーイングの素材も一般的な教材に多いアメリカ英語だけでなく、様々な地域の英語の音声を利用するといいでしょう。

微妙な発音やイントネーションの癖が繰り返すうちに分かってきて、リスニングへの対応力がグッと上がるはずです。

③ディクテーション

最後は、「ディクテーション」です。

英語において「ディクテーション」とは、聞こえてくる言葉を正確に書き取る練習を指します。

この学習方法では、教材として音声を聴き、その内容を文字で書き記します。つまり、シャドーイングよりも少しレベルの上がった学習方法になりますね。

最初のうちは一度に多くの単語や文章を書き起こすのはとても難しいと思うので、分かるところから少しずつ書き始めることをおすすめします。

ディクテーションは英語学習において、リスニング能力の向上にとても有効であるだけでなく、言語の正確な発音、文法、語彙力の強化にもつながります。

また、正確に聞き取り、それを文字に起こすことで、スペリングの練習にもなり、総合的な言語理解力を高める効果があります。

この方法は、初学者から上級者まで幅広いレベルの学習者が利用でき、特に聞く力と書く力を同時に鍛えたい人に推奨されます。

やってみると分かりますが、ディクテーションは自分の耳の弱点が浮き彫りになります。

最初のパートでお伝えしたリエゾンや、発音を間違って覚えていた単語など、自分が聞き取りにくい英語がどんな部分なのか一目瞭然なのです。

そのため、自分が何を意識して勉強すべきかも明確になります。

「まだ自分には早いかも?」と思う人も、まずは文章中にある1つの単語を書き取るだけでも良いので、積極的に始めてみましょう!

おわりに

さて、今回は英語で重要な「リスニング」について、勉強のコツや対策方法を紹介していきました。

塾長である僕自身は英語が大の苦手だったのですが、受験時代にこのコツを押さえていたら良かったなぁ、と悔しく思いながら解説を聞いていました。

今後もドラゴン桜塾のYouTubeチャンネル「英語力爆上げ講座シリーズ」では、パリピの秋元さんに色々と英語の勉強について聞いていくのでぜひご期待ください!

それではまた次回の記事でお会いしましょう!

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?