学び方を学べ!ドラゴン桜公式マガジン 2018年10月15日(月) 【Vol.053 取材記事・コラム版】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

学び方を学べ!ドラゴン桜公式マガジン

2018年10月15日(月)

【Vol.053 取材記事・コラム版】

月曜日7時・木曜日0時の週2回配信

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは。『ドラゴン桜2』担当編集まほぴです。

最新話・33話では「東大英語のリスニング対策には、TED-Edが効果的!」

とご紹介しました。

さまざまなジャンルのアニメーションがそろっているTED-Ed。

その中でも、もっとも再生数が多い動画ってどんなものだと思いますか?

その答えはメルマガ後半でお伝えします!

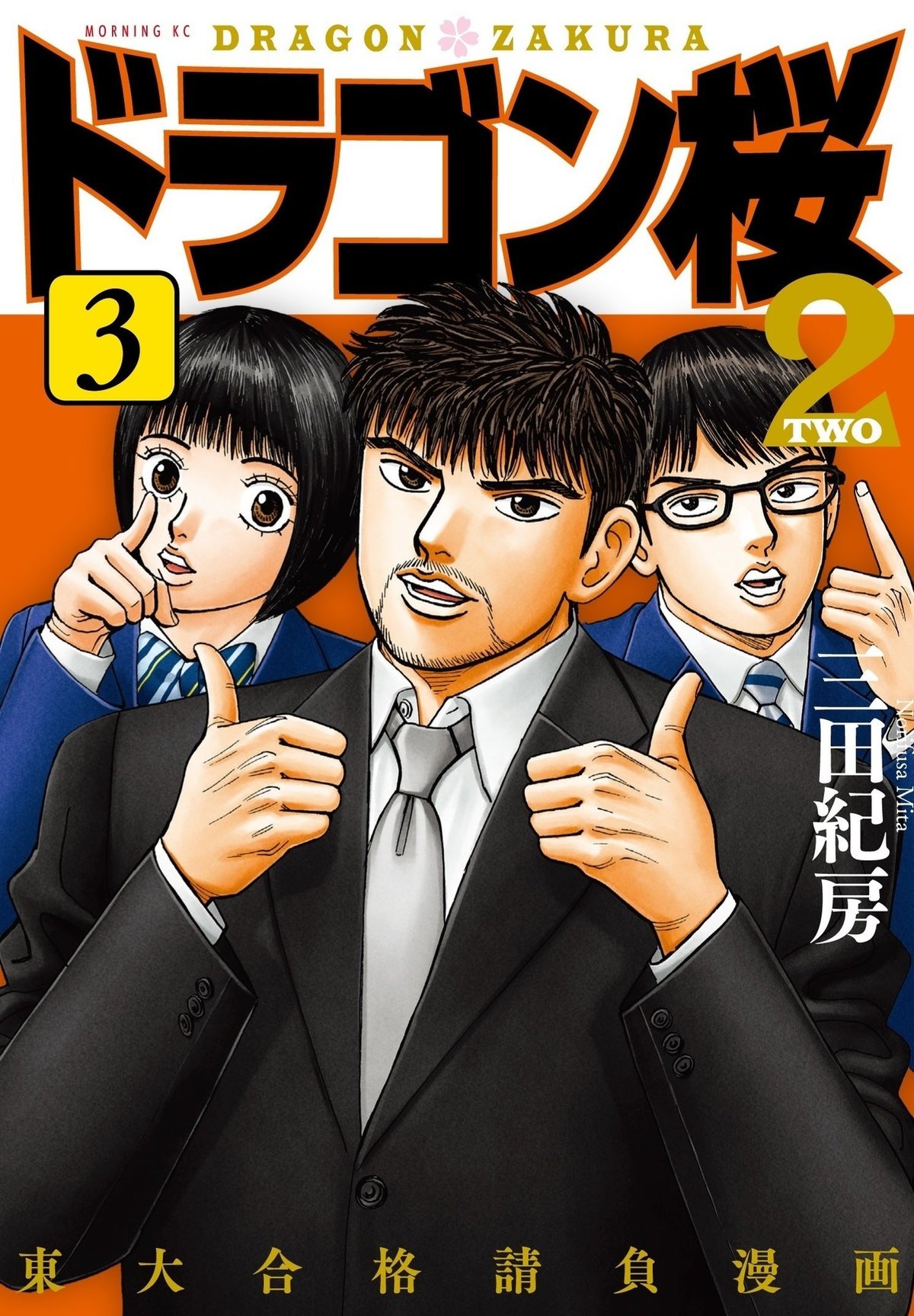

いよいよ『ドラゴン桜2』コミックス3巻が10月23日発売!

『ドラゴン桜2』大ヒットのため、

今週からあるキャンペーンをスタートさせたいと思います。

詳しくは編集後記で!

それでは、今週もどうぞお楽しみください!

◇目次◇

1.今週の一言

2.【連載】

2020年教育改革・キソ学力のひみつ

『調べてみよう、書いてみよう』

3.【連載】

角田陽一郎の

最速で身につく勉強法

4.【連載】

現役東大生塾長・綱島将人の

大学受験は戦略が全て!

5.『ドラゴン桜2』

33話で登場した「TED-Ed」で

最も再生されている動画は?

編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━

1.今週の一言

━━━━━━━━━━━━━━━

=============

常識を疑え!

(三田紀房『個性を捨てろ! 型にはまれ!』より)

=============

◎『ドラゴン桜』式アイデアの出し方

僕が『ドラゴン桜』やそのほかの漫画を描くにあたって、どうやって「面白い」と思えるようなアイデアを出していくか、という話だ。

まず、面白いことを考えようとして、ただ「面白いアイデアが出ないかなぁ」と念じていてもなにも生まれない。

そして突拍子もないこと、非常識なことを考えようとしても、なかなかうまくいかない。それではあまりにも漠然としすぎていて、イメージが浮かばないのだ。

そんなとき、僕は最初に「面白くない漫画」や「面白くない話」を考える。

たとえば、退屈な人のことを「あいつはまったく面白味がない」と評することがあるけど、変化がなく、常識的で、こちらの予想の範疇を一歩も超えないとき、われわれは「面白くない」と思う。

だから、「面白くない漫画」を考えるのは簡単だ。

ありきたりなことばかりを言ってる漫画は「面白くない」。

変化のない漫画も「面白くない」。

先が読めてしまう漫画も「面白くない」。

つまり、常識と一般論から抜け出せない漫画が、面白くないのだ。

そこで僕は、「面白くない常識」を思いつく限りピックアップする。

イメージとしては、ちょうど机の上に「面白くない常識」が書かれたカードがズラッと並んでいるような状態だ。

そして、ここからが勝負である。

机の上に並べられた「面白くない常識」を、モグラ叩きのように片っ端から叩きつぶしていくのだ。

Aという「常識」をつぶすには、どんな方法があるのか?

Bという「正義」をひっくり返すには、どんなところを攻めればいいのか?

Cという「多数意見」を否定するには、どんなロジックが必要か?

そうやって、つねに逆からアプローチしていくのだ。

すると、まるでオセロゲームで白と黒が反転していくように、いつも簡単に「面白いこと」が出てくる。

常識では考えられないような設定、常識ではありえないロジック、常識からは出てこない台詞がポロポロと生まれる。

あとは、そこから使えそうなカードをピックアップして、物語に乗せていけばいい。

もちろん、このとき叩きつぶす「常識」が大きければ大きいほど、それをひっくり返したときの収穫も大きくなる。

常識を十分に知り尽くした上で、あえて非常識を模索する。

そんな確信犯的な非常識のあり方について、世界のホンダを築き上げた故・本田宗一郎氏は「不常識」という言葉を使っていたという。

そして彼は、次のように語っていたそうだ。

「不常識を非真面目にやれ‼」

非常識ではなく、不常識。

不真面目ではなく、非真面目。

さすがは本田宗一郎、と膝を打ってしまうような言葉だ。

こんな姿勢で物事を見つめていれば、面白いアイデアなんていくらでも出てくる。

才能なんか関係ない。常識の裏側を見るだけでいいのだ。

あなたは日常の仕事で、漠然とした「こうするのが常識だもんな」「みんなやってるし、こうしなきゃいけないんだろうな」というイメージだけの常識を、そのまま受け入れてないだろうか。

きっと『ドラゴン桜』の桜木が上司なら、迷わずこう言うだろう。

「常識を疑え!」

「その常識をぶっ潰したヤツだけが成功できるんだ‼」

━━━━━━━━━━━━━━━

2.【連載】

2020年教育改革・キソ学力のひみつ

『調べてみよう、書いてみよう』

━━━━━━━━━━━━━━━

「読み書きの力」が学力のカギ!

主人公・桜木がナビゲーターとなり、新しい時代に求められる学力や学習法を紹介していく連載。10月はノンフィクションを書く具体的な方法を指南する書籍『調べてみよう、書いてみよう』を取り上げ、「読み書きの力」に迫ります!

前回は、文章を書く上で欠かせないテーマの見つけ方と

方向性を見失わないためのキャッチコピーのつけ方についてお伝えしました。

企画書が完成したら、次のステップへ。

今回は「調べもの」についてお届けします。

ここから先は

¥ 200 (数量限定:残り 9 / 10)

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?