日本海は紀元後2世紀、ディープ・インパクトにより生まれた…これだけの証拠と科学者には謎が解けないワケーその4

メキシコ湾と日本海の比較でディープ・インパクトを確認

さて、ディープ・インパクトによって地殻(プレート)に割れ目が生じることを明らかにした。

二つのプレート(ユーラシアプレートと北アメリカプレートに分かれて日本列島には割れ目のフォッサマグナが出来たのでした。

地殻は下図のように構成されています。

海洋地殻(正確には海洋プレート)上では、玄武岩などからなる厚さ5-10km程度の薄い層になります。

一方、大陸地殻(正確には大陸プレート)上では、海洋プレートの玄武岩質の層の上に花崗岩(かこうがん)からなる厚い層が乗っかり、全体では厚さ30-50km程度になります。

当然ディープ・インパクトによる影響も二つのプレートの種類によって異なります。

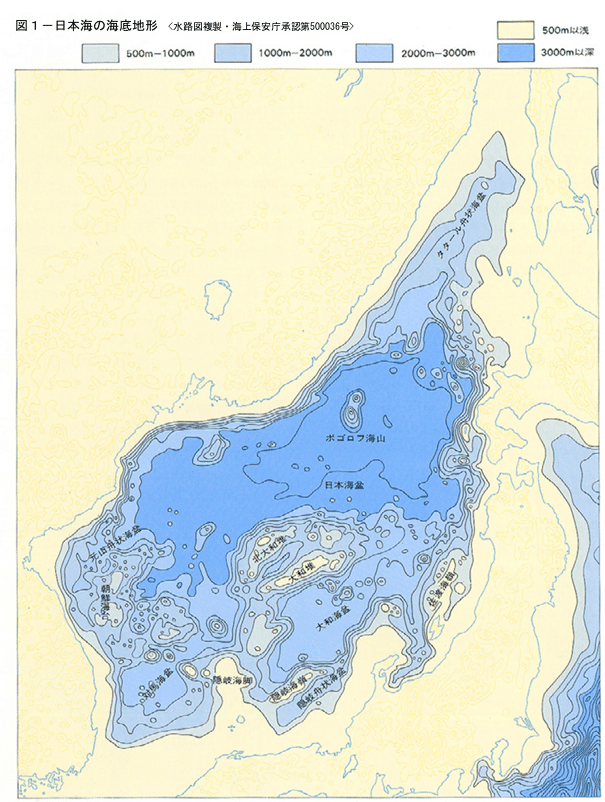

日本海の深さを見てみましょう。

日本海北東部は深さ3700m以上あります。また中央部には、大和堆と呼ばれる

専門家によれば、日本海の誕生について、

『≪日本海誕生の発端≫ それまでかなり長期に わたって,小さな内陸盆地を除けば全体として 陸域であった場所が,突如として海に変身しは じめる』(絈野 義夫=金沢大学理学部教授)

とある。

この絈野義夫教授は、

『その発端となった明確な大事件は,地 下深部に達する割れ目を通って噴出する無数の 火山群の活動であった』

とする。

『深海平原誕生の謎 大まかにいって,日本海は陥没によって生じた として間違いあるまい.3,000万年前には大部 分が陸地であった区域が,今は広大な海に変貌 しているのだから.陥没を,まっすぐ下方へ落 ちこむことだと考えると,陥没説にとってはひ とつの重大な難問が生まれてくる.日本海盆の 底に花こう岩層がないことが事実とすれば,陥 没説はこれをどう説明したらよいのだろうか?』(絈野義夫教授)

陥没地形だとすると、

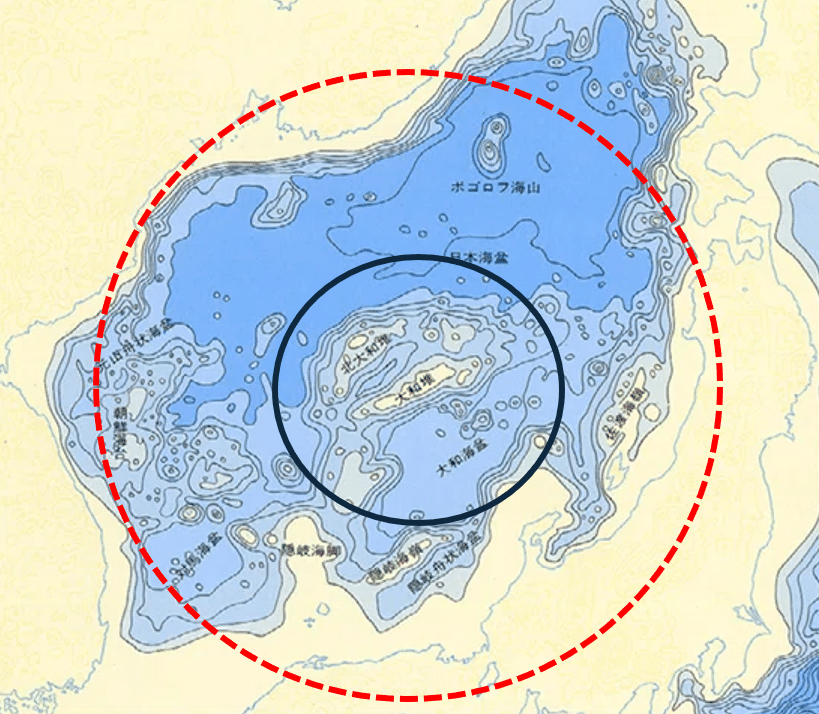

・大和堆はどうして存在するのか?…二重クレータのようにも見える(下図)

・フォッサマグナとの関係は?

などの疑問が残る。

下の図は、衝突物の規模によるクレータ(隕石・彗星・小惑星・微惑星などの天体衝突によって円形の盆地とそれを取り囲む円環状の山脈であるリムが形成)の違いである。

最も小型のクレーターは、断面が単純なお椀形をしており、単純クレーターと呼ばれる。単純クレーターの直径と深さには比例関係があり、岩石天体の場合は直径のおよそ0.2倍、氷天体の場合は0.1倍の深さになる。

衝突の規模が大きくなるとクレーターの形態は複雑クレーターという埋め立てられた平らな底部を持つクレーターに変化する。このサイズのクレーターは中心に中央丘を持つことが多く、中央丘クレーターとも呼ばれる。クレーターの規模が大きくなると共に中央丘はより顕著になり、次第にリング状の構造を示しはじめる。このようなクレーターは中央リングクレーターと呼ばれる。さらに、最大規模の衝突では同心円状の複数のリング構造を持った多重リングクレーターが形成される。

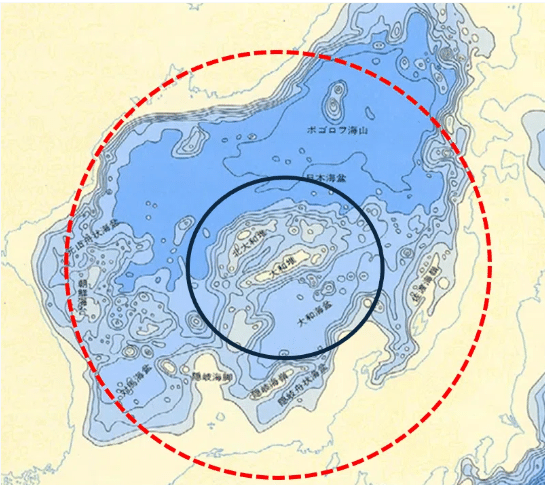

それでは日本海をクレーターとみて二つの考察をしてみましょう。

1.日本海が複雑クレーターである。下図はその様子を推定したものです。

中央の黒円が『中央丘クレーター』で、赤破線円がクレーターの全体で

す。

2.小惑星衝突として知られるメキシコ湾を見てみましょう。ユカタン半島付近では下図のようにクレーターが発見されています。

さらにメキシコ湾を含めると、下図のような地形がみられます。

では日本海の地形は、メキシコ湾と瓜二つです。

上の二つの図を比較すると、北側の海洋形状と深さの分布は(大きさは別として)ほとんど同じです。

以上からも、日本海の

海洋地形、深さ分布

など同じように海洋が形成されて来たことが実証されます。

日本海 約3700m メキシコ湾 約4400m

と結構深いことも同じです。

以上で下記が明確になりました。

科学的にも実証されているメキシコ湾ディープ・インパクトと比較することで日本海ディープインパクトが確認された

フォッサマグナの存在も説明できます

ただし、これはあくまで5項目のうちのひとつ目に過ぎません。

次稿から、2.地磁気異常 などの実証を進めて行きます。