能登半島地震被害『復旧に意味あるのか』…問われる政府・行政の施策と能力【門外漢解説】

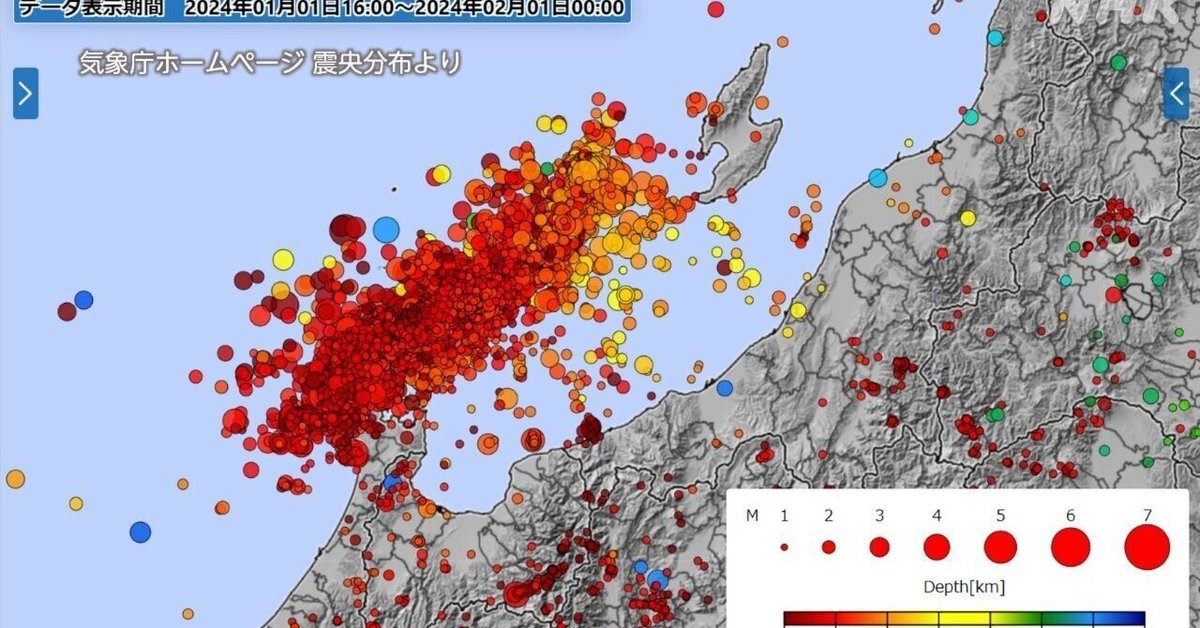

すでに指摘させて頂いているように、『能登半島地震』はフォッサマグナ西縁での『造山運動』(衝突型プレートの逆断層による)の一環である。

四メートルもの隆起が起きた今回の地震。

下図はそのフォッサマグナ付近と二つのプレート(ユーラシア・北米)の関係を示している。日本アルプス(赤字)もこの造山運動の結果として造られた。

下図は、造山運動が生じている『プレートのぶつかりゾーン』を示している。

すでに震災後3か月経過しても手つかずの様子もうかがえる。これは、被害地域が小さくとも(液状化地域は別として)強烈な地震被害である。

水道などは、これだけの隆起や土砂崩れで現時点では見通しが全く立っていないというように見える。

筆者が不思議に思うのは、政府からも行政からも、研究者達からも

★能登半島地域の地学的な理解(造山運動域)

★この地域が居住に適した地であるのか(液状化も含め)

などの、住民ではできない将来に向けての対応や施策の検討が全くなされていないという事である。

『復旧』して、更地にした後、再度、行政が『建築許可』を出してしまう。

『液状化被害』も、行政は『ハザードマップ』を作成して周知しているハズである。ここに『建築許可』を出したという事は、もはや行政の『犯罪まがい』の住民を欺く行為に過ぎない。

日々の震災被害対応はもちろん重要であるが、一方、中長期的にどのように『能登半島地域』を判断して、住民に発信していくのかこそが、政府・行政の極めて重要な役割である。

呆然としているだけでは、近未来は暗澹たる問題である。

もっと科学的な理解を進めなければ、復興どころか、再び住民を危険に陥れてしまう。

政府はこれらを科学的に理解できるのだろうか?いささか疑わしい。