大和・石上神宮…なぜ【イソノカミ】なのか? 神功皇后が帰還した海は?ノアの洪水も…

前稿では『石上神宮』が西暦200年頃、神功皇后が新羅から凱旋した時になります。

この時、『日本書紀』から分かるように、神功皇后は海辺に帰着しました。

一体この頃の近畿地方の様子はどうだったのでしょうか?

まず、『石上神宮』のある地域が水辺(海辺)であったとすると、下図のように岸の様子がなります。(赤印が『石上神宮』です)。

では、この頃の近畿地方の海岸線はどうなっていたのでしょうか?

下図は、西暦200年頃の近畿地方と海を示したものです。

上の地図からも分かるように奈良・大和には平地らしいところはほぼありません。東西は生駒山地と大和高原に挟まれ、南は吉野になります。

ほぼほぼ奈良は海の底だったのかも知れません。

この様子は、『邪馬台国』の頃を考えるうえでも参考になりそうです。

でも、1800年前頃に本当にこれほど海岸線が内陸に入っていたのだろうかと疑問を持たれるかもしれません。

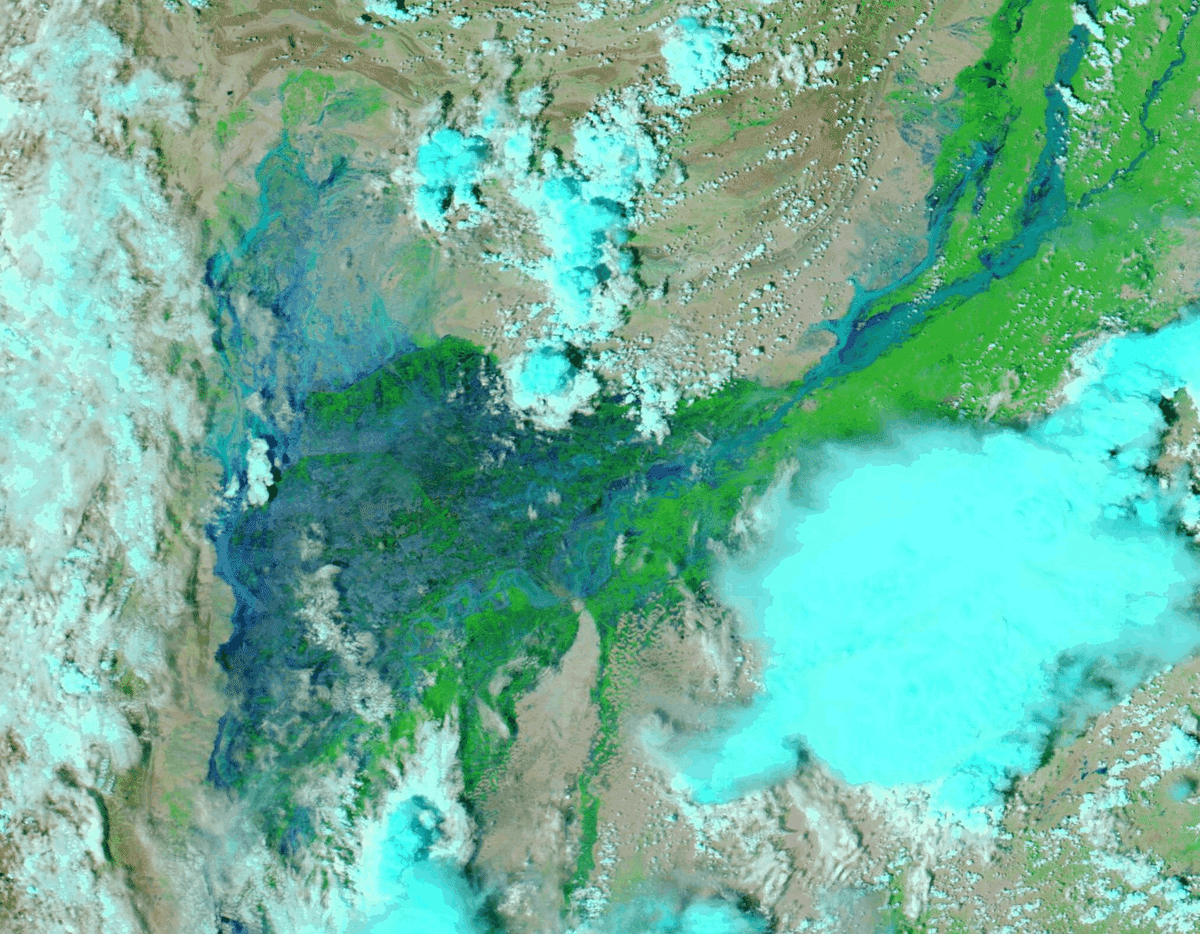

しかし気候の変動は現代の私たちが想像する以上に激しい時期もあります。つい数か月前に、パキスタンで大雨のために国土の三分の一が水没したというニュースがありました。下の写真は宇宙から見た洪水の様子です。

インダス川の下流には幅100㎞の湖が出現しました。

下の写真は左が洪水前、右が洪水が起きた後のものを比較する写真です。

パキスタン洪水前後の比較写真

このような水位の変化は、決して非現実的なことではありません。気象現象として、『スーパー・エルニーニョ』というのがあり、これまで歴史的にも、大量の降雨があったことは徐々に実証されつつあります。 最近では、『ノアの洪水』もこのような『スーパー・エルニーニョ』によるものでは無いかと言う実証が行われつつあり、『神話』と片付けがちな現代人はもっともっと大きな視野で考えなければ数千年規模の歴史の真実は捉えることが出来ないような気もします。