グリクシス想起シャドウ とはなにか[6/24 モダンオープンTop8]

流石にパラドックスポケモン

~ とあるモダンマスターの言葉 ~

0.はじめに

初めまして、藏田真太郎(みすたくる)と申します。この度はプレイヤーズコンベンション2023で開催されたモダンオープンにて、オリジナルデッキであるGrixis Scam Shadowを使用し、8-1-1の成績を納めTop8まで行くことができました。惜しくもSE1で敗れましたが、指輪環境前ではありますが調整段階において50マッチで9割以上の勝率を叩き出し、同じデッキを使っていた友人も休日大会を優勝したり、どこかからかリストを拾われてコピーされた方が勝っていたりと、優れたデッキであると考え、デッキ紹介を兼ねて解説記事を書かせていただきます。PTバルセロナに参加される方など、参考にしていただけると嬉しいです。

私の主な戦績は、プロツアー『破滅の刻』5位、GP千葉2018 レガシー選手権夏 優勝です。そのほかは大きな戦績はありませんが、当時PT権利を獲得したのもグリクシスシャドウを用いたモダンのGPでの13勝2敗による上位入賞でした。

本記事では、Grixis Scam Shadowの基本的な戦術や思想、プレイングの簡単な方針などお伝えできればと思います。このデッキは自作したので当然といえば当然ですが、自分の普段のプレイスタイルやプレイ中に考えていることがそのまま反映されたようなデッキとなっており、デッキ紹介というより、私の考え方を伝えることが主となるため、読みにくい内容になるかと思いますが、それでも見ていただける方には多大な感謝を送りたいと思います。一部マッチアップガイドは有料範囲となりますが、サイドボーディングは環境やデッキリストで変化する点でもありますので、基本的には無料部分で必要なことはお伝えできるようにしてあるつもりです。

1.デッキ解説

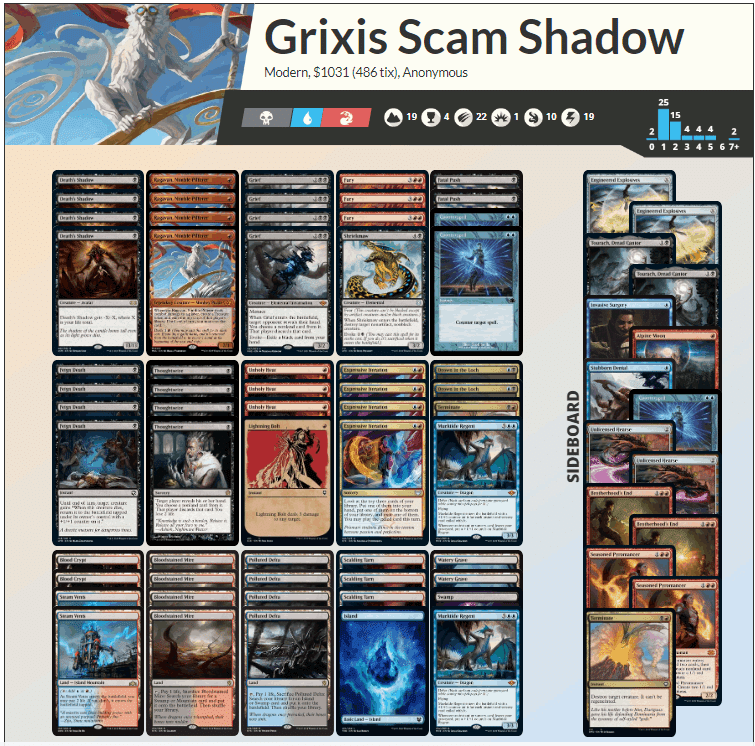

今回使用したデッキリストはこちらになります。

リストに使用されているカードは一般的なものが多いので、どういった思想で作られたものなのかということと、採用カードの基準などについて説明します。

1.1 どこからきたのか

あまり本質的ではありませんが、簡単な経緯だけ。ここはあまり深い思慮はなく、モダンオープンに登録したことで久しぶりにモダンをするにあたり、かつて使っていたシャドウを軸に触っていたところ、赤黒Scamの動きが強すぎて驚かされていました。また、《湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring(IKO)》を相棒に据えたシャドウはデッキが細く、4C系統のデッキに容易に負けていました。そこで色があってるなら両者を合体させてしまえばよいと考え、さらに相棒に拘らないのであれば、青の強力なカードである《対抗呪文/Counterspell(2ED)》と《濁浪の執政/Murktide Regent(MH2)》を採用するべきと考え、本デッキの形に至りました。

1.2 ゲームレンジ

本デッキはゲームレンジとしては、コントロールよりのミッドレンジとなります。最序盤はハンデスや軽量除去を軸としてゲームプランを構成し、カウンターで中盤を支え、想起生物の素出しと《死の影/Death's Shadow(2XM)》、《濁浪の執政/Murktide Regent(MH2)》で締める、というのが大まかな流れになります。これに加えて《フェイン・デス/Feign Death(AFR)》などによる想起生物の踏み倒しにより、大幅にテンポで有利をとっていくことができます。(※ここでのテンポとは、使用したマナに対する行動数または交換した枚数、と考えます。)

私はそもそもデスシャドウというカードはコントロールよりの動きにマッチしたカードだと考えています。ライフを減らさなければでないという特性上、ショックランドや《思考囲い/Thoughtseize(THS)》、《通りの悪霊/Street Wraith(FUT)》により早期にライフを減らしてだすか、相手の攻め手によりライフが減った結果だすかの2種類になります。ここでマジックはほとんど場合相手のライフを数ターンかけてゼロにしていくゲームであり、その際に前者の動きをしては、自分が負けに近づいていることになります。《死の影/Death's Shadow(WWK)》はあくまでただサイズの大きなバニラであり、早期に出すことによるメリットはあまり多くありません。

序盤に不必要にライフを減らしたことにより相手のコンバットを1回受けれなくなり、最後のデッキトップを1枚みることができなかった、最後の土地をアンタップインできなかったといったことがおきたり、引いてきた思考囲いを打てなかったり、序盤に無理に出したマナによりリアクションカードを構えることができずズルズル負けてしまうことがおきるなど、いくつもデメリットが発生し得ます。

また、もうひとつ後半に出すべき理由として、一般にモダンは除去が軽く、攻め札がそれより重いため、後半になればなるほど除去がハンドから減り、場に生物が増えていく傾向にあるという点があります。死の影は除去には弱いですが、地上同士の睨み合いには無類の強さを誇るため、こういった理由からも後半に出す方が強い場合が多く、死の影をコントロールデッキのフィニッシャーとして使うほうが高いバリューを発揮できると考えています。

1.3 カード選択

新規のデッキであれば採用カードの説明や選択理由などについて説明があるかと思いますが、このデッキは赤黒想起とラガバン系のテンポデッキにおいて一般的に見られるカードで構成されているため、特段1枚ずつ紹介する必要はないかと思います。《叫び大口/Shriekmaw(ARC)》だけは珍しいと思うので、採用理由について述べたいと思います。

このカードは想起を持つ除去カードであり、《フェイン・デス/Feign Death(AFR)》などとシナジーを生むのは見ての通りです。モダホラ2の想起生物と異なり、手札を切る必要がなく、想起だけでも気軽に使うことができます。この枠は《激情/Fury(MH2)》の4枚目となり、《濁浪の執政/Murktide Regent(MH2)》など、激情で落とすことができないカードの対策として採用しています。シングルシンボルなので、月の上からだすことができ、かなり強力な回避能力を持っているので、場に出たあとの影響力も大きいです。注意点としては除去は必須なので、相手の場に対象がいなければ自分の場の濁浪を除去しなければならなくなります。

1.4 不採用カードについて

①《マラキールの再誕/Malakir Rebirth(ZNR)》

裏面が土地である《フェイン・デス/Feign Death(AFR)》の亜種。打つときにライフを2点失うデメリットが大きすぎます。また、想起生物が戻ってきてもパワー4にならないことから、《頑固な否認/Stubborn Denial(KTK)》の獰猛を達成しません。土地19枚で不足を感じることがなく、土地として置くこともありませんでした。

②《ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler(MH2)》

URがテンポデッキとして成り立つ所以のカードでありますが、このデッキはコントロールとして振る舞うため、ショックインを増やし、ハンドが減っていく本カードは相性が悪いと感じ、不採用にしております。

③《帳簿裂き/Ledger Shredder(SNC)》

2マナであるにも関わらずクロックが低く、能力を誘発させるためには同ターンに2枚呪文を唱えなければならず、コントロールとしての動きにはマッチしないと考え、不採用にしております。

④《呪文貫き/Spell Pierce(NEO)》

ゲームレンジが長いため、後半に腐りやすく、序盤もハンデスで1マナの妨害を持つため、不採用としました。しかし、《夏の帳/Veil of Summer(M20)》などのカードに対応するための必要性を感じており、メインボードでの採用を検討しております。

⑤《厚かましい借り手/Brazen Borrower(ELD)》など

《血染めの月/Blood Moon(8ED)》や《神聖の力線/Leyline of Sanctity(M11)》など、グリクシスカラーで触れることができない置物に対応するためのカード。白力戦については採用数が少ないため、諦めています。血染めの月については、プレイングでケアできる範囲と考え、出たあとにバウンスすることはないとしています。血染めの月により相手はアドバンテージを失っているので、それにカードを消費して対応するのは効率が悪いと考えました。

⑥《死の国からの脱出/Underworld Breach(THB)》

《ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble(CSP)》や《ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler(MH2)》を不採用にしているので墓地を肥やす力が弱く、また墓地を効率的に利用できないため不採用としています。

主要なカードについての不採用理由については以上になります。他に気になるカードがありましたら、質問していただければできるだけ回答したいと思います。

2.ゲームプランの構築方法

ここでは実際にゲームを進めていくに当たり、どういったことを考えているかの一端を伝えられればと思います。全体として言えることが、相手のゲームプランに対して、できるだけ自分のカードの効果を最大限発揮するようにプレイすること、となります。それを踏まえたうえで以下の内容をご覧ください。

2.1 セットランドについて

このデッキは上記の通り、無駄にライフを失いたくないので、基本的にはフェッチはエンドに起動し、ショックランドはタップ状態で出すことでライフの損失を避けていきます。ショックランドはあくまでライフを減らすことができるだけであり、ライフを減らさなければならないものではありません。《孤独/Solitude(MH2)》でライフが戻されることも多々あるため、最後に詰めるときに一気にライフを減らせるように場のフェッチランドの枚数とデッキの中のショックランドの枚数には注意しましょう。

また、色マナについてですが、最序盤で要求されるのは《対抗呪文/Counterspell(2ED)》の青青です。ハンドにあるときはもちろん、行動に差し支えなければ基本的は対抗呪文の受けを考えてランドを用意しましょう。

2.2 行動数について

このデッキは呪文のコストが基本的に2以下に抑えられており、少ない土地で2行動することができます。そのため、常に2行動を意識してプレイしていきましょう。生物を《敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer(MH2)》で殴りながら除去とカウンターの両方を構えるなどの行動はもちろん、《悲嘆/Grief(MH2)》や《激情/Fury(MH2)》を場に出すことは、「場にクロックをだす」ことと「相手の妨害を行う」ことの2つを同時に行っているため、2行動していると見なします。

また、必ずしも自分のターンで生物を展開する必要はなく、相手が構えているならばこちらも何もプレイせずに構えましょう。構えている相手に対しては《思考囲い/Thoughtseize(2XM)》という最強の仕掛け札があるため、十分に待つことができます。もっともやってはいけない行動は、自分から動いてしまうことで、リアクションのマナが足りなくなり、「裏目のある2択」を選ばないと行けない状況に陥ってしまうことです。相手に強い動きをされる可能性があるならば、自分の動きを強くすることより、相手に強い動きをされないように何もせずに構えることを選んでください。

構える基準としては、相手がターン中に何回影響力のある行動をするデッキなのかを考え、その回数に合わせた枚数を構えられるようにしておく、という基準になります。例えば4Cオムナスやトロンのような大振りなデッキであれば、対抗呪文を1枚構えておけばあとは動けますし、ハンマータイムのような細かく動くデッキであれば除去2枚は構えておきたいところです。

2.3 ハンデスとドロー呪文の打ち方

ハンデス呪文である《思考囲い/Thoughtseize(THS)》とドロー呪文である《表現の反復/Expressive Iteration(STX)》についての考え方になります。これは本デッキに限ったことではないですが、

「ハンデスは《陰謀団式療法/Cabal Therapy(JUD)》だと思って打て。ドローは《悪魔の教示者/Demonic Tutor(2ED)》だと思って打て」

という考えがあります。

相手がわからない最初の1ターン目のハンデスは当然打ちますが、それ以降は自分のハンドと相談して、明確に対処すべきカードや必要なカードが決まってから使用するべきです。それがないのであればハンドが十全な状況であるということになるので、思考囲いでライフを減らしたり、ドローでマナを寝かせるなどのリスクを負う必要がない状態ということになります。

もちろん土地が少ないので今後動くために土地を探したいので反復をプレイする、ということはありますが、プレイする前にその土地は本当にいますぐ必要なのか、素引きして土地がしっかりと伸びるまで構えていても問題ないのではないか、ということを考えてください。3枚の中に土地があるのであればすぐに引くことができますし、ないのであれば致命的な隙を生むことになってしまいます。

2.4 ゲームプランの構築について

このデッキはハンデスが多く採用されており、自分のハンドと相手のハンドを見比べることで初期手札から4ターン目くらいまでの行動を設計することができます。毎ターンハンドを眺めて悩むのではなく、最初のハンドだけでおおよその指針を立てることで一貫したプレイや、我慢のプレイにつなげることができるので、意識して取り組んでみてください。

また、ハンデスは自分のゲームプランを立てるのに役立つだけでなく、相手にゲームプランを押し付けることができます。簡単な例でいえば、あえて除去を残してこちらが生物を展開することで除去を打たせ、《フェイン・デス/Feign Death(AFR)》を有効活用する、というようにこちらの有利に働くように相手を動かすことも意識できるとより全能感を味わうことができます。

自分が現状攻めている側なのか守っている側なのか判断し(簡単にいうと生物を出して殴っているのか、呪文で捌いているのか)、状況に合わせてハンデスやカウンターの一貫したプレイを心がけましょう。相手の攻め手が緩んだとき、相手のハンドがなくなってきたとき、こちらが《悲嘆/Grief(MH2)》を場に出せるときが攻守切り替えのタイミングになることが多いので、これらを目指してゲームを組み立ててください。

例えば自分が守っている側なら、死の影やラガバンに飛んできた除去は無視しますし、ハンデスでは除去を抜かず相手のアドバンテージカードを抜いていきます。しかし、攻めている側であれば相手のライフをゼロにするために最短の経路を模索し、それを阻害しないアドバンテージを取るだけのカードを無視することもあります。

このように攻守の切り替えの主導権を握ることができ、大きくギアチェンジできることが、このデッキの強みになります。ここまで抽象的な議論がほとんどでわからない点も多いかと思いますが、それでも気になる方は以降のマッチアップごとの戦い方をご覧いただければと思います。

以上が無料部分になります。ここまでご覧いただいた方はありがとうございます。以下から有料部分となり、マッチアップごとの方針、サイドボーディングガイドや今後の改善案などになります。有料部分の内容は流動的な内容であるので、それを理解した上で、ご支援いただける方はご覧ください。

もしみなさんからの反響が多く、プレイングについてより学びたい、文章だとさっぱりわからない、プレイ動画がみたいなどあれば解説動画のようなものを作成したいと考えています。その時はまたよろしくお願いします。

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?