「第25回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展」レポート 東間 嶺

第25回文化庁メディア芸術祭は、世界95の国と地域から応募された3,537作品の中から、アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4つの部門ごとに、大賞、優秀賞、ソーシャル・インパクト賞、新人賞、U-18賞を選出しました。また、世界40の国と地域から応募された125作品の中から、フェスティバル・プラットフォーム賞を選出し、あわせて、メディア芸術分野に貢献のあった方へ功労賞を贈呈します。受賞作品展では、多様な表現形態を含む受賞作品と、功労賞受賞者の功績を一堂に展示します。

9月16日から26日まで、江東区お台場の⽇本科学未来館をメイン会場に『第25回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展』が開かれている。

「世界中の応募から選ばれた “時代(いま)を映す”表現が集結」し、「アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門において優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を提供するメディア芸術の総合フェスティバル」[注1]と銘打たれ、1997年から開催されているこの「芸術祭」は、既に報道がある通り来年度の作品募集は行わず、本年の第25回で幕を下ろすという。[注2]

美術批評ないし社会学的な観点からは、文化庁自らが「終えた」と判断した「役割」や、そもそも論的に「メディア芸術」という言葉、カテゴリーについて、様々に興味深い考察も可能であろうが、筆者の手に余る難題のため当記事ではそこに深く立ち入ることはせず、15日に参加したプレス内覧会の様子と、筆者が興味を惹かれた、主にアート部門とエンターテインメント部門のいくつかの作品についてごく短くレポートをまとめてみたい[注3]。

プレスツアーの模様

展示レポート

アート部門

優秀賞 『四角が行く』

メディアインスタレーション

石川 将也/杉原 寛/中路 景暁/キャンベル・アルジェンジオ/武井 祥平[日本/米国]

作品概要と贈賞理由(審査員:八谷 和彦)

https://j-mediaarts.jp/award/single/the-square-makes-it-through/

「四角が行く」は、抽象的な世界の中で、ある規則(ルール)を律儀に守るものたちの「ふるまい」を鑑賞する映像作品です。主人公は3つの大きさが異なる白い箱(四角たち)。その前に穴のあいた関門(ゲート)がベルトコンベアーに乗って現れます。四角たちはそれぞれ移動し、向きを変え、パタパタと転がり、ゲートに空いた穴の形とぴったりになるようにフォーメーションを組みかえ、ゲートをくぐりぬけていきます。ずっと見ていると、四角たちが迫り来る困難に協力して立ち向かっているようにも見えてきます。

昨年の夏から秋にかけて 、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2で開催されていた『ルール?』展に出品されていた二つの作品『四角が行く』『ルールが見えない四角が行く』を小規模にし、再構成したインスタレーション展示。

食品加工や工場製品の現場で商品の運搬、仕分け、パッキングなどを自動化する「ハンドリング」という必須工程に類似した動きをベルトコンベア上で繰り返す「四角」と「ゲート=関門」、それが「あたかもコマ撮りアニメ映像のようにライブ中継」されるモニタを組み合わせた『四角が行く』。そして、別テーブル上で、ベルトコンベア上と同様の動きを繰り返す「四角」と、それを映すタブレットの中継にCGで重ねられる「ゲート=関門」で構成される『ルールが見えない四角が行く』。

「生じている現象」をただ描写するだけ(と言っても、それ自体なかなか難しいのだが)ではこの「四角」の不思議な動きを伝えることは不可能で、ともかく実際に見てもらう他ない。個人的には展示作品全ての中でもっとも印象的で、言葉にし難い、吸い込まれるような魅力に目が離せなくなった。審査員の八谷和彦は贈賞理由のコメントで「魔法のような出来事」奇跡」とまで書いていたが、技術的な高度さも含め、見れば見るほどその言が大げさでなく感じられた。

反復し続ける四角たちと実在したりしなかったりするゲートの、それ自体には意味がない規則(ルール)に従ったミニマルな挙動(ふるまい)。取材に同行したデザイナーの知人は「全く分からない。四角がパタパタしてるなっていう、それだけ」と首をひねっていたが、恐らく、四角たちとゲートのふるまいに神秘性や永遠性を読み込むのは作者も意図しない過剰な誤読なのだろう。ただ、それは間違いなく優れた作品の条件である。

新人賞『Uber Existence』

メディアパフォーマンス

花形 槙[日本]

作品概要と贈賞理由(審査員:八谷 和彦 )

https://j-mediaarts.jp/award/single/uber-existence/

Uber Existenceとは、"そこにいること"そのものを提供する、"存在代行"サービスである。利用者は、公式サイト(uberexistence.com)にアクセスすると、商品としての身体がずらりと並ぶのを目の当たりにする。そして、行きたい場所、なりたい身体に応じて存在代行者(通称アクター)を選ぶ。そして、アプリを通じて彼らと接続し、指示によってその身体を操作することで、実際にその場に"存在"することができる。キャッチコピーは、「家にいながら、外へ出よう。」

花形は、エンジニア・古田克海とともにこのサービスを実装し、実際に1人のアクターとして生活を始めた。そこで実際に体験される、他者に成り代わられた身体が起こす奇妙な出来事を記録しながら、現代における労働と自由、そして「私」の在り方について思考する。

優秀賞 『あつまるな!やまひょうと森』

メディアパフォーマンス

山内 祥太[日本]

作品概要と贈賞理由(審査員:竹下 暁子)

https://j-mediaarts.jp/award/single/yamahyo-crossing/

今作は、「あつまれ!どうぶつの森」という、コロナ 禍において大ヒットした、家庭用ゲームを参照して制作した、「あつまるな!やまひょうと森」というゲーム・パフォーマンス作品です。

この作品の制作に至った背景にまず世の中がコロナ禍になり、美術館にお客さんを呼ぶことができないという背景があります。不要不急の外出を禁止された私たちはパソコンのウインドウ越しのコミュニケーションが定着し、あらゆる活動が一つの画面に集約されてしまった状況に私は強いフラストレーションを感じました。画面の奥に人間がいると想像することが難しくなり、仮想空間に支配されていく現実を観て恐怖感を覚えました。そういった感情から生まれた作品が「あつまるな!やまひょうと森」という作品です。

今年度の受賞作にはジャンルを問わずコロナ禍を背景にした社会生活、コミュニケーションの変質とそれに対応するテクノロジーをテーマやモチーフにしたものが多いが、花形と山内の作品はオンラインを介すさまざまな代行サービスや仮想現実空間に集うゲームという、「変質」を直接的にあらわすメディアへフォーカスした、表面的な意味ではもっとも「分かりやすい」ものだといえる。会場での設置場所も並びあっており、展示設計的な意図も感じさせた。

面白いのは、両作者の「変質」に対する反応が、極端にいえば正反対であることだ。『Uber Existence』の花形は自身のバイオグラフィーでテクノロジーが脅かす自他の肉体や人格の境界線、人間/非人間ついてのラディカルな問題意識を披歴し、自身が「「私」でなくなっていく/「人間」でなくなっていく肉体のための装置の開発・実践・提供を行う」と述べている。本家ウーバーへの視線も、パンデミック下で感染リスクを押し付けられる配達員(貧困層)というネガティブな問題への批評というよりは、「代行」行為のテクノロジーによる拡張可能性への踏み込んだ興味を感じさせる。

他方、「あつまるな!やまひょうと森」の山内は、上掲からも明らかであるように、肉体から乖離したコミュニケーションがテクノロジーの急速な進歩と共に支配的になる社会の状態に不気味さを感じており、人気ゲームに擬態した作品を通す形でテクノロジー支配に抗え、素朴な肉体のリアル=「私」の実存を忘れるな、と警告する(ある種の非暴力なラッダイト運動??)。

どちらも現時点におけるプロジェクト/インスタレーションとしての水準は高いが、悪く言えば花形の思考は無邪気すぎ、山内の懸念は保守的すぎるかもしれない。恐らく今後、世界は『Uber Existence』的な方向に傾斜していくのだろうし、十年後、どのように振り返られるかが実はどちらにとっても肝なのかもしれない。

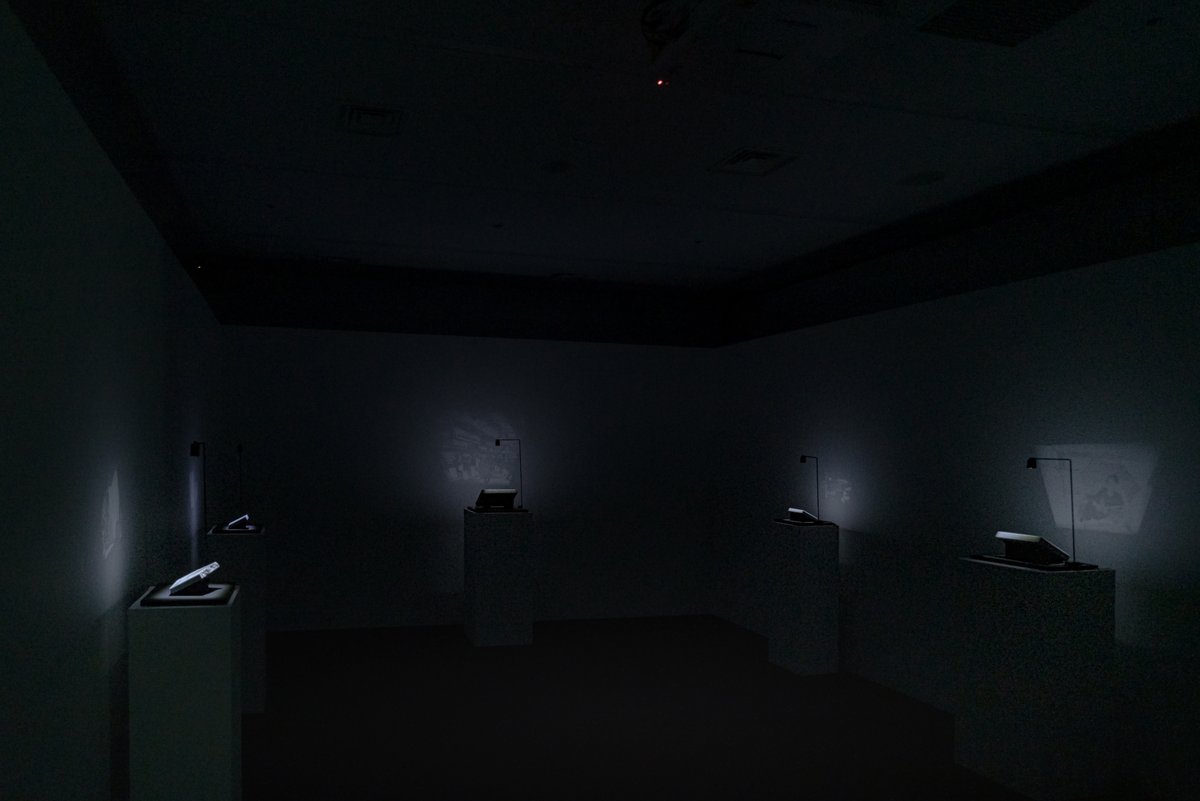

新人賞 『三千年後への投写術』

メディアインスタレーション

平瀬 ミキ[日本]

作品概要と贈賞理由(審査員:田坂 博子)

https://j-mediaarts.jp/award/single/projection-for-the-next-three-thousand-years/

ディスプレイやプロジェクターに代表されるように、図像を見るという体験は、いまや電気を前提にすることが多くなっている。電力の逼迫や資源不足といったエネルギー問題から連想し、作者は電力が失われた時代における視覚体験を作品化した。半永久的に残り続ける記録媒体として石に着目し、鏡面加工された石にレーザーを用いて写真や文字を彫刻し、その表面に光源を当て、反射した光によって図像を壁面に写し出している。同作は記録媒体として古くから用いられている石という素材に、精密な加工技術を施すことによって、電力の使用を前提としない、三千年後にも残りうる可能性を持つ新たな記録媒体としてのあり方を提示した。

2021年3月におこなった新宿眼科画廊での同名個展を再構成した受賞作。

石に記録媒体として着目する発想自体は特に目新しいものではなく、例えば筆者の学生時代の知人にも「石が一番長く保つんだ。歴史が証明している」と主張し、石板に延々とメッセージを掘り続けるデザイン科在籍の男がいた。(その後の彼と石板の行方を筆者は知らない)

本作はそこに「視るための光=電力」から離脱するという文明批評的要素を加え、レーザー加工機による「彫刻」を暗闇の中で浮かび上がらせたプレゼンテーションの美的センスが特徴といえる。

細かいことをいえば「3000年残りうる可能性」への意地悪な指摘は色々とできるが、それも野暮か。しかし「電力の使用を前提としない」という根本部分が完全に裏切られている状態というのは、ちょっとどうなのだろうか?月明かりの下で視たい(視れるのか?)作品だった。

優秀賞 『Augmented Shadow – Inside』

インタラクティブアート

MOON Joon Yong[韓国]

作品概要と贈賞理由(審査員:クリストフ・シャルル)

https://j-mediaarts.jp/award/single/augmented-shadow-inside/

床10×10m、壁高さ6mのステージに影を投影する没入型インスタレーション作品。照明デバイスの動きをトラッキングすることで3D投影の視点が設定され、実物大の影の人物が投影される。ステージ上には、ドアや窓、壁、椅子などのオブジェクトが置かれており、それらの影が、現実の世界と「仮想」の風景をつないでいる。観客は、現実と「仮想」によって構築された世界を、手にしたデバイスで照らし出すことでストーリーに参加し、舞台上で「仮想」の風景に現れた影の人々と出会い、影響しあうことになる。

ステージ上に組まれたセットやオブジェクトに、懐中電灯を模したトラッキングデバイスから光を投射することによってさまざまな「影絵」が現れるインスタレーション。観客は物理的な空間の中で影絵の物語を体感する。

影絵といえば日本のアートウォッチャーなら即座にクワクボリョウタを引き合いに出すだろう(実際、第14回でクワクボも優秀賞を得ている)が、美しく簡潔した世界を鑑賞するクワクボ作品と違い、MOONの作品はVRやARの視覚体験を活かしたもっと演劇的、ゲーム的、アトラクション的なものである。こういった作品は一歩間違えると既存のエンターテイメントを二番に煎じた虚仮威しのようなものになってしまいがちだが、『Augmented Shadow – Inside』はアート以外にもさまざまな展開可能性を感じさせる。記録映像も美しい。

※余談だが、この作品、作者が前大統領の息子だという理由で、韓国では補助金をめぐる政治的な攻撃に晒されているとか。(トラッキングデバイスを使った大がかりな作品を作るのであれば相応の資金は必要になるというだけでは?)数年前のあいちトリエンナーレの騒動しかり、芸術が政治と無縁でありうるというのは完全に幻想だと痛感させられる。

ソーシャルインパクト賞 『Bio Sculpture』

メディアインスタレーション

田中浩也研究室+METACITY(代表:青木 竜太)[日本]

作品概要と贈賞理由(審査員:岩崎 秀雄)

https://j-mediaarts.jp/award/single/bio-sculpture/

人間が発展させてきた技術や社会システムを自然へと開くことで、人と自然の関係性を塑像する「人新世の社会彫刻」の模索を掲げるプロジェクト。土や籾殻といった自然素材を組み合わせて出力素材とし、3Dプリンターによってその内部構造を付与することで能力を拡張した「環境マテリアル」を使用する。今作では赤土、黒土、赤玉土、籾殻からなる彫刻を制作し、サンゴ礁の発生アルゴリズムを基に付与されたひだ構造が彫刻の表面積を最大化させるとともに、表面に日陰や日向が複雑に入り組んだ微小環境をつくり出す。この表面には9種の苔が共生するように配されており、温度・湿度・CO2・空気の汚れ等を自律的に調節。デジタル技術によって自然ではありえない環境をつくり出すことがいかなる効果を持つのかを、微生物環境の変動を含めた長期的なセンシングにより明らかにしていく。時間の経過とともに潜在していた生態系の姿が顕在化してきたときが、本作の真の意味での完成となる。

土や籾殻を用いて3Dプリンターから「自然にはあり得ない状態=環境」を作ることが可能だというのは、まず、単純素朴に驚かされる。今回会場に展示されたものは苔の繁殖が上手くいっていない状態らしいが、もし大規模かつ継続的に成功するのであれば、それは確かに人新世の時代にふさわしい社会彫刻と呼びうるものになるのではないだろうか。ボイスは社会彫刻を「あらゆる人間は自らの創造性によって社会の幸福に寄与しうる、すなわち、誰でも未来に向けて社会を彫刻しうるし、しなければならない」(アートスケープ『社会彫刻』)と定義したが、そうした寄与が抽象的なものではなく、具体的な技術でもって実現化されようとしている。贈賞理由にもある通り、「ソーシャル」な「インパクト」(というよりポテンシャル?)は随一だ。

エンターテインメント部門

新人賞 『viewers:1』

映像作品

小林 洋介/針谷 大吾[日本]

作品概要と贈賞理由(審査員:えぐち りか)

https://j-mediaarts.jp/award/single/viewers1/

『viewers:1』モニタ画面。あまりにも「イイ顔」で崩壊した世界の海を目指す配信者。ブロックノイズの発生も再現した、非常に精度の高い映像。配信画面左上の数字がネタバレ的な意味では核心を示している。

人間の文明が滅んだ後の世界をさまよう動画配信者を描いた自主制作のショートフィルム。明るいテンションで動画実況を続ける男性が、孤独のなかで次第に精神のバランスを崩していく。本作の制作はフルリモートで開始され、スマートフォン撮影、友人らのプライベート映像をミックスして構成した。低予算ならではの工夫が凝らされ、予算に加えて技術的な制約もあり3DCGは用いられず、日用品などの写真をコラージュした画づくりが独自の視覚効果を生んだ。YouTubeにて公開された2分20秒版が、GEMSTONE主催のリモートフィルムコンテストでグランプリ受賞を機にSNSで反響を呼ぶ。その後、追加撮影、音楽と編集の全面改訂を行った4分33秒の最終版を完成させた。

来場前に筆者がもっとも確認したかった最新型のセカイ系作品。YouTubeへの投稿がTwitter経由で大きな評判になった際、個人的にディストピアSFが好きで、なおかつ生配信カルチャーというものにリスナーとして長く接してきたということもあって、あれこれの小ネタも含めてずいぶんとココロに響いたものだった。

オチで明かされる作品の核心、メタ的な引っ掛けトリック(=感情を揺さぶるフック)による驚きは一度しか味わえないものだが、たとえネタバレを知った状態で観てもショートフィルムとしての完成度は損なわれない。

最初の緊急事態宣言後、リモート制作の試みはさまざまなジャンルで色々と行われてきたが、その中でももっとも優れた作品の一つではないだろうか。展示にあわせたフルバージョンが4分33秒なのは、観ているリスナーたちの時間そのものの取り込もうとする意図か。ケージへのリスペクトとしても秀逸だと感じた。

優秀賞 『YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE from YAKUSHIMA』

パフォーマンス、映像・音響作品

YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE 制作チーム[日本]

作品概要と贈賞理由(審査員:小西 利行)

https://j-mediaarts.jp/award/single/yakushima-treasure-another-live-from-yakushima/

屋久島の原生林で行ったコムアイとオオルタイチのライブパフォーマンスを、ウェブブラウザを通してインタラクティブに視聴できる作品。Dentsu Craft Tokyoと辻川幸一郎は、赤外線で360°の3D点群データとしてスキャンされた空間、フォトグラメトリーで捉えた色彩、深度センサーで読み取った動き、サラウンド音響を360°マイクで立体的に収録した音像といった複合的要素を統合し、肉眼で捉える光景とも、通常のカメラで撮影された映像とも異なる体験を完成させた。人間の視聴覚で自然には感知できないデータをまとめ上げた本作は、パフォーマンスの映像記録にとどまらず「魂が見ている世界」の表現を目指してつくられた。

会場7Fの個室でスクリーン上映された、コムアイとオオルタイチの「3D加工、屋久島ライブ」。本来はウェブブラウザ視聴を前提に設計された作品だが、大スクリーンで観る迫力と美しさはいわゆる「映画館体験」同様にそれはそれで素晴らしいものだった。作品概要と、ADFEST(アジア太平洋広告祭)の公式YouTubeで詳しく触れられている制作手法は通常のライブ撮影映像と3DゲームのモデリングやVRゲーム制作の手法を組み合わせたようなもので、例えがおかしいかもしれないが、イメージ的にはファンタジーもののゲームにおける戦闘で敵がメタモルフォーゼ(変身)するシーンを連想した。技術的な水準は極めて高い。投じられた資金も相当の額だと推測されるが、ここまでのクオリティを達成できるなら妥当な投資だろう。「メディア芸術祭」の一般的なイメージにもっとも当てはまる作品かもしれない。

付録ーー 第25回功労賞

『鳥嶋和彦』白泉社顧問

今年の功労賞には「Dr.マシリト」が選ばれていた。90年代前半に小学生男子だった人間なら、彼の編集した漫画を読んでいないケースはまれなのではないだろうか。辣腕編集長も70手前になられるとのこと。改めて筆者自身の年齢にも思いを致す瞬間だった。

[注1]プレスリリース、文化庁メディア芸術祭、全体概要

[注2]朝日新聞 文化庁メディア芸術祭、終了へ 今年度の作品募集せず「役割終えた」

[注3]なぜ部門や作品を限定するのかといえば、これまでの受賞作品展でもしばしば指摘されてきたこととして、『メディア芸術祭』は主たるテーマやコンセプトを設けず、メディア芸術という大きすぎる大枠で部門別に作品を募集、ないし推薦で募り、賞を与えるという形式のため、受賞作品展全体に対して何かを論じる意味が薄く、加えてアニメや漫画部門の受賞作品については、デジタル作画による「原画」の消滅、携帯端末での鑑賞が激増している昨今の環境変化にも関わらず、会場展示が本当にただ顕彰目的の簡素なパネル紹介でしかないからだ(その意味ではアート部門大賞の『太陽と月の部屋』も本来のインスタレーションが再現されず、資料展示に止まっていたという点で同列)。受賞の選定基準や作品個々については論じるべき内容が大いにあるとしても、それはまた別の論稿が相応しいだろう。

概要

第25回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展

会期:

2022.9.16(金) - 26(月) 10:00 - 17:00 9.20(火) 休館

会場:

日本科学未来館(東京・お台場)

サテライト会場:

CINEMA Chupki TABATA, 池袋HUMAXシネマズ, クロス新宿ビジョン, 不均質な自然と人の美術館

来場、上映予約はこちら

https://www.e-tix.jp/j-mediaarts/#exhibition

上映スケジュールやイベント詳細についてはWEBをご確認ください。

https://j-mediaarts.jp/festival/

取材・執筆・撮影:東間 嶺

美術家、非正規労働者、施設管理者。

1982年東京生まれ。多摩美術大学大学院在学中に小説を書き始めたが、2011年の震災を機に、イメージと言葉の融合的表現を思考/志向しはじめ、以降シャシン(Photo)とヒヒョー(Critic)とショーセツ(Novel)のmelting pot的な表現を探求/制作している。2012年4月、WEB批評空間『エン-ソフ/En-Soph』を立ち上げ、以後、編集管理人。2021年3月、町田の外れにアーティスト・ラン・スペース『ナミイタ-Nami Ita』をオープンし、ディレクター/管理人。2021年9月、「引込線│Hikikomisen Platform」立ち上げメンバー。

レビューとレポート