開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代 京都国立近代美術館 レポート

2023年7月19日(水)~9月24日(日)の期間、京都国立近代美術館にて『開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代』を開催いたします。戦後日本の陶芸界において中心的な役割を果たした前衛陶芸家集団の走泥社に焦点を当て、同時代の状況の中でその活動を紹介します。

1948年に八木一夫、叶哲夫、山田光、松井美介、鈴木治の5人で結成された走泥社は、その後、会員の入れ替わりを経ながら50年間にわたり、日本の陶芸界を牽引してきました。走泥社の功績について簡潔に述べるとすれば、長年の活動を通じて、陶によるオブジェを世間に認知させたということ、そして陶芸固有の表現世界を切り開いたということになるのではないでしょうか。

本展は、走泥社結成25周年となる1973年までを主な対象としています。走泥社と同時期に前衛陶芸を牽引した四耕会など走泥社以外の団体や作家等も一部交えつつ、約180点の作品および関連資料を通じて、前衛陶芸が生まれた時代を振り返ります。前半期の25年間に限るとはいえ、おそらく本展はこの時期の走泥社の活動全体を紹介する初めての試みです。

第1章 前衛陶芸の始まり 走泥社結成とその周辺(1954年まで)

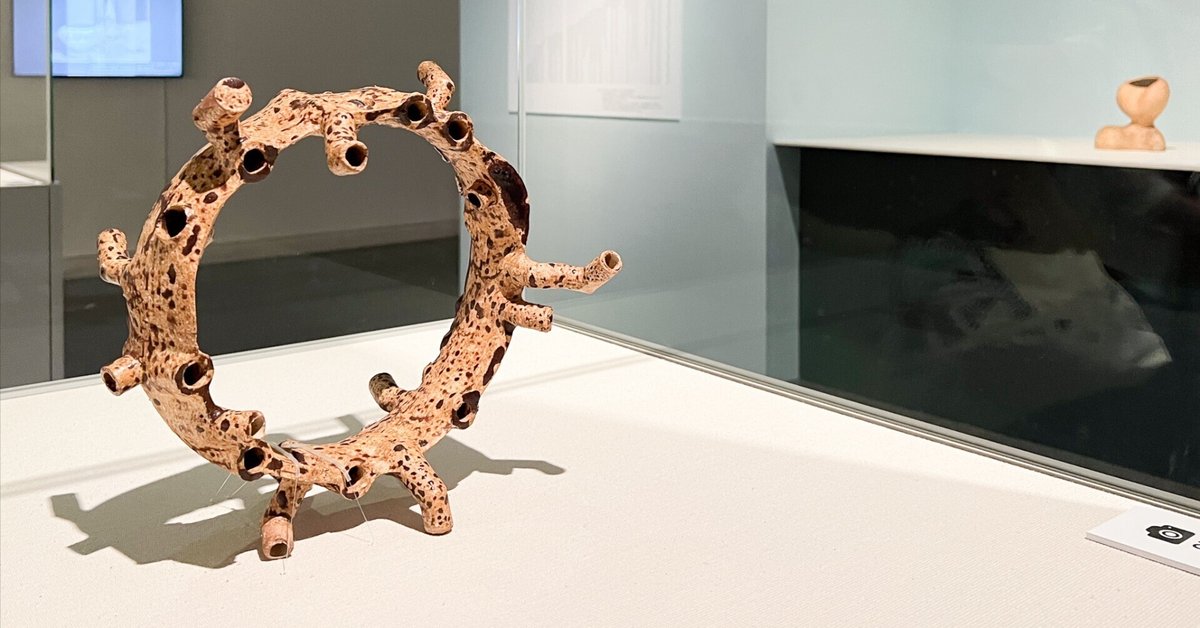

八木一夫ら走泥社結成メンバーの最初期作品が並ぶ。中国あるいは朝鮮陶磁器の様式や技術を背景に作られ、器体をカンバスにみたてたような作品はパブロ・ピカソの陶芸や絵画、イサム・ノグチのテラコッタなどからの影響を見ることができ、またここでは前衛陶芸団体である四耕会の作品も展示されて同時代の傾向を確認することができる。

第2章 オブジェ陶の誕生とその展開(1955-63年)

資料から作家たちの集合写真が大きく映し出され、その前に彼らの作品が実際に並び、走泥社と交わりつつ陶彫を展開した彫刻家の辻晉堂の作品も紹介されている。

第3章 「現代国際陶芸展」以降の走泥社(1964-73年)

1964年の現代国際陶芸展で出展された海外作家の作品は直接海外のリサーチをした陶芸史家の小山富士夫に選ばれたものだが、彼は展示図録に「日本の陶芸家が世界で最も優れているかどうかという反省である」と書き、また彫刻家の柳原義達は「日本陶芸の敗北」というエッセイまで寄せる(本展図録で再録)ほど、前衛的であっても閉鎖的だった日本陶芸界は動揺したようだ。ここでは現代陶芸展に出展された作品を確認でき、図録には掲載されていないが、ルーチョ・フォンタナ《陶板》やピーター・ヴォーコスの作品も展示されている。

戦後日本の陶芸における前衛運動において重要な存在であり50年も続いた走泥社について結成から振り返るため一堂に会した重要作品を通して全貌を俯瞰できる。ここまで集めるのは相当な苦労だったのではないだろうか。図録は充実した図版と論考で構成され展示をより深く知るには必読であり、今後の研究資料として価値が出るだろう。

加えて本展は展示構成も見所だ。伝統的な工芸画廊で見かける多少低く腰程度の高さで奥行きがある横に長い台を模した什器、壁が建てられていても抜け感がとられた空間や、他の作品と重なってみえないようあえて展示什器を斜めに配する空間など、多くの作品を一望できるようにしており、また一つの作品を様々な方向から見ることもできるようになっていた。

そして大きく引き伸ばされた集団写真が壁に貼り付けてある箇所は前衛運動に投じる作家たちというエモさを感じる一方で、余計なことを語らず感覚的に作品と作者とのつながりを見せる説明にもなっている。

細かいことは他にもあるが図録に展示風景は掲載されていないため展示の妙は現地でぜひ見てほしい。

そして本展のキモとなるのがこの年表ではないだろうか。走泥社メンバーとその在籍期間を一覧にしているのだが、中期、後期から入る人たちもいれば抜ける人もいて、創立メンバーですら何名か途中で離脱している。初期の走泥社らしさを後の人々が引き継ぐのではなく、後期になればなるほど初期の色は消えており、走泥社といってもひとまとめにできないことが本展だからこそがわかる。

開催概要

開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代

京都国立近代美術館

2023年7月19日(水)~9月24日(日)

午前10時~午後6時(金曜日と9月9日(土)は午後8時まで開館、*入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(ただし、8月14日(月)、9月18日(月・祝)は開館)

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/454.html

画像はすべて許可を得て撮影し掲載しています。無断転載はできません。

レビューとレポート