複数のフレームとの密かな戦い――「豊嶋康子 発生法――天地左右の裏表」東京都現代美術館 レビュー 中島水緒

「回顧」「回廊」「回転」

東京都現代美術館で豊嶋康子の個展「発生法―天地左右の裏表」が開催された。初期作から近作まで約500点を集めた同展は、1990年頃から活動してきた豊嶋の仕事を検証する格好の機会を提供するものであった。

同展はいわゆる回顧展=レトロスペクティブである。レトロスペクティブ retrospectiveの接頭辞retro-は「後方の」、spectiveのspectはラテン語の動詞specereに由来する語で「見る」という意味を持つ。後ろを振り返って見通しを立てるのが回顧展。この語源を踏まえるならば、回顧展の役割はおよそ次のように定義できるだろう。すなわち、一人の作家の活動をあるパースペクティブのもとに振り返り、そこから通底するテーマ系を導き出し、整理・分類されたカテゴリにおいて作品を再配置すること。作品が何らかの内的必然性を伴って進展してきたという物語を首尾よく組み立て、過去から現在に向けて辻褄が合うように鑑賞者に提示すること。多くの回顧展はこのような手続きを経て作家の単身像をまとめ上げる方向に働く。では、豊嶋の個展はどうだったか。約500点もの出品作が物語るように、豊嶋はこれまで数多くのシリーズを精力的に手掛けてきた。藪前知子は「[…]その仕事をつぶさに見ると、そこに、彼女の思考の痕跡が、時に分岐し合流しつつ複数の系統をなして展開していることがわかってくる」(註1)と豊嶋の活動を特徴づけているが、分岐/合流という水脈のモデルは言い得て妙であり、豊嶋の仕事の全体像を把握する難しさをよく表している。

分岐した複数の系はいかなる相関性を結んでいるのか、それはたとえばリゾーム的なモデルで理解できるものなのか。具体的な見取り図が求められるものの、今回の展覧会は時系列で出品作を見せる構成は採用していない。つまり、分かりやすい「回顧」の「導線」が形成されていないのだ。作家の歴史をめぐるストーリーテリングは不在である。代わりに、ハンドアウトの展示マップには「枠内/枠外」「回転」「軸/串刺し」「運動」「予め定める」「反転」「運動」「偏り」「名称」といった単語が作品を読み解く手掛かりとして記されている。鑑賞者はこれらの単語を手掛かりに、作品間に通底するテーマやコンセプトを探りながら、章立てによる分節のない回廊タイプの展示空間を回遊することになるのだ。

《エンドレス・ソロバン》(部分)1990年 作家蔵

Photo: Kenji Morita

画像提供:東京都現代美術館

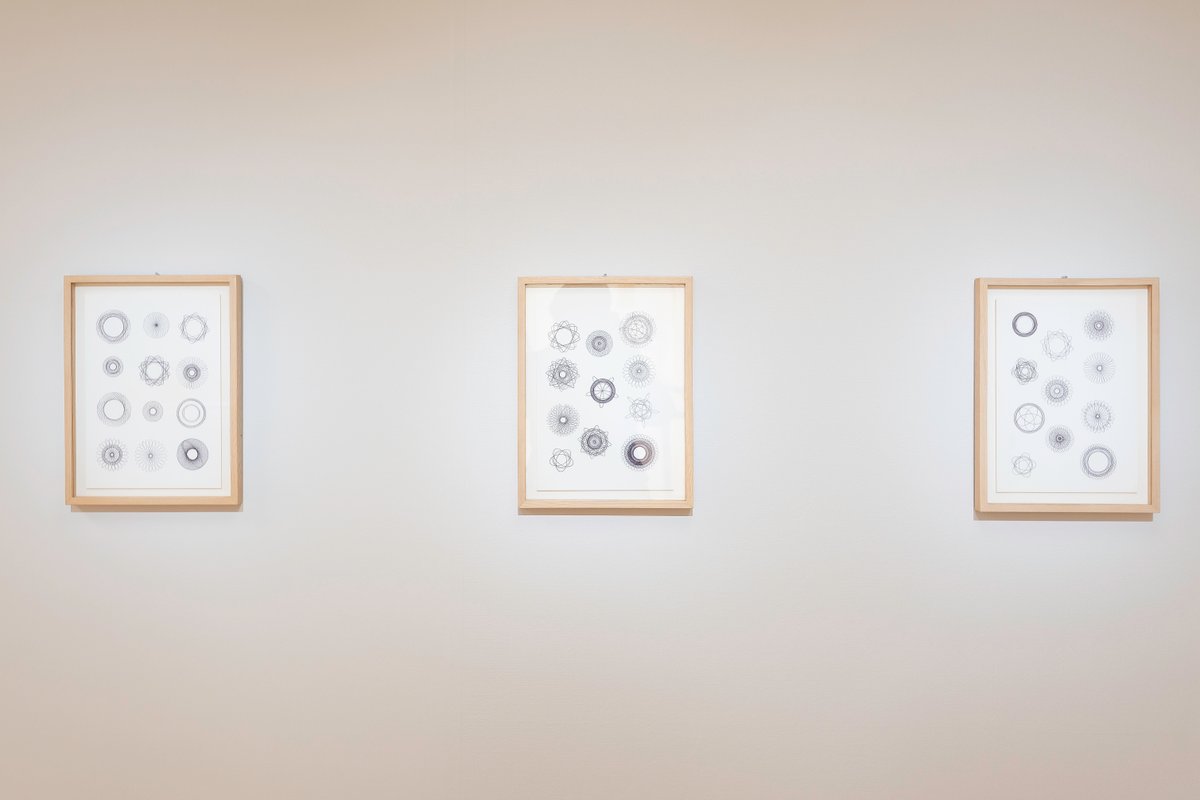

《スピログラフ》1994年 みそにこみおでん蔵 Photo:みそにこみおでん

おそらくこの回廊タイプの展示空間において、要となっているのは次の2つの作品だろう。ひとつは、豊嶋の活動のなかでも最初期に制作された《エンドレス・ソロバン》(1990)。端と端をつないで展示室の壁にぐるりと張り巡らされたソロバンは、「始点」と「終点」を結んで回廊空間を強調し、演算的な秩序で会場全体を包囲して展覧会の骨組みを成す重要な役割を担っていた(註2)。もうひとつは、最後の展示室に展示された《スピログラフ》(1994)。スピログラフとは歯車状の穴が空けられた定規の一種であり、穴の部分にボールペンや鉛筆などを嵌め込んで動かすと規則的な装飾模様を描くことが出来る道具だ。豊嶋はこのスピログラフの元々の使用法に忠実に従って――つまり使用法を特にアレンジすることもなく――円や楕円の組み合わせが作り出す幾何学的な装飾模様を「素朴に」描いている(あるいは定規という既定のフレームに「描かせられている」)。ここに描き手の個性が入り込む余地はほとんどない。いわば《スピログラフ》は独創性も特殊技能も必要としないただの作図が作品として提示された作品、フォーマットと手順に従えば美術作家でなくとも誰もが容易に作り出すことが出来る作品未満の作品なのだが、展覧会の出口付近にこのような「行為主体の主体性が希薄な作品」「自由創作の度合いが極めて低い作品」が展示されていることの意味は大きいのではないか。なぜなら同作は、回顧展の締めに相当する重要な場面において、豊嶋康子という行為主体の特異性を極小に抑える、という反動的な身振りを示しているのだから。

「回顧」の「回」よりも「回廊」の「回」、さらに言えば「回転」の「回」こそが、同展をもっともよく象徴する鍵語である、とここでは仮説を立ててみよう。豊嶋が「回転」のファンクションを持った作品(たとえば《天地左右裏表》(2018)、《回転》(2018)、《地動説 2020-2022》シリーズ(2020-2022)など)を数多く制作してきたから、という単純な理由によるのではなく、「回」という漢字の持つ字形、ふたつの四角が入れ込状に反復されるその形象が端的に豊嶋の仕事をあらわしているように思えるのだ。「回」の字は対称性を持ち、90度横に回転させてもそのゲシュタルトに変化はなく、必ずしも「天地左右」に規定されない漢字である。また、小さな▫が大きな□に包囲されたその字形は、二重のフレーミングを強調した図柄にも見える。

「天地左右の裏表」という展覧会タイトルには空間概念に対する作家の関心とこだわりが伺える。個人の力量で覆しようのない天地左右の空間概念をズラすことがもし可能なのだとしたら、それはどのような方途によるのか。この問いに対し、入れ子状の「回」の字は、「まずはフレームを意識せよ」と教える。

「私」を包囲するフレーム

これまで豊嶋の作品は、事物が持つ元々の機能や使用法をズラし、社会や経済といった既存システムに対して批評的な応答を突き付けるものとして解釈されてきた。たとえば、初期の代表作であり今回の展覧会でも出品されている《マークシート》シリーズ(1989-1990)。これは、マークシート方式の解答用紙に対し、記入欄ではなくその周辺部分を鉛筆で真っ黒く塗り潰した作品である。記入欄ではなくそれ以外の領域を塗り潰す行為は、限られた選択肢から答えを選ばせるフォーマットへの消極的抵抗、誘導された道筋の回避を意味する。マークシートというフォーマット自体を更改に至らせなくとも、フォーマットの内部では与えられた規則に対する反抗が静かに起こっているというわけだ。また、直線定規、三角定規、雲形定規、分度器をレンジで熱して形状を歪ませた《定規》シリーズ(1996-99)は、単に文房具としての機能を無効化した作品というだけでなく、「数」や「目盛り」といった標準化された尺度への挑戦として理解できるだろう。

《マークシート》より 1989-1990年 作家蔵 Photo: Kenji Morita

画像提供:東京都現代美術館

《定規》1996-99年 gigei10蔵/個人蔵/作家蔵/東京都現代美術館蔵 Photo: Kenji Morita

画像提供:東京都現代美術館

そのほか、鉛筆の両端ではなく中央部分を削って芯を露出させた《鉛筆》シリーズ(1996-1999)、小学校、中学校、高校時代に受け取った通知表をそのまま展示する《発生法2(通知表)》(1998)など、豊嶋の作品には文房具もしくは学校という教育空間にまつわる事物が数多く登場する。なぜだろうか。

ただちに思い浮かぶのは次の2つの理由である。まず、学校という場が複数の「区画」(教室、時間割など)を内包した極めて厳格な制度空間であり、規範やルールによる縛りが強く働く環境であるということ。つまり豊嶋が、システムを成立させる枠組み=フレームに強い意識を持っているからこそ、学校にまつわるモチーフが作品に多く導入されると考えられるのだ。もうひとつ推測できるのは、豊嶋の作品に共通して見受けられる「図画工作」的なものへの傾きが、学校空間と何らかの親和性を持って発動しているのではないか、ということ。これについては、豊嶋の作品がコンセプチュアルアートの体裁をとりつつも、しばしば無骨なまでの手仕事を前面に押し出してきたことを思い起こしてみればよい。たとえば《エンドレス・ソロバン》においてソロバン同士の継ぎ目が所々で微妙に歪んでいるのは、ほかならぬ作家自身が手作業でソロバンを繋げているためである。囲碁の棋譜を再現した《名人戦》(1992)では自作の碁盤と手作業で塗り分けられた碁石が登場するし、《固定/分割》(2009-)でも自作の(ゆえにやや不格好な)くす玉が使用されている。《マークシート》における鉛筆の塗り潰しが、気の遠くなる手仕事の蓄積であるのは指摘するまでもない。

こうした手仕事は、ソフィスケートされた「美術」以前の営みとして位置付けられるだろう。「図画工作」の面影を残した作品は、「現代美術」という制度=フレームの発生以前、つまり、豊嶋康子という「美術家」が誕生する以前の前史と深く繋がるものとして解釈できるのだ。美術家に限らず、多くの人々は学校教育で「美術」以前の「図画工作」に何らかのかたちで触れているのだから、その意味では豊嶋の選ぶモチーフは現代美術の特権性を払拭していると言える。

では、豊嶋の作品は「私」の発生過程に目を向けたものとして解釈できるだろうか。自他ともに認めるように、豊嶋には「私」という存在への飽くなき関心がある。関心の域を超え、それはほとんど「執着」と呼べるものに近い。そして、「私」という存在は、ただ「私」という自意識のみでは成立せず、「私」を取り巻く諸々の制度=フレームとの相関性によってこそ確認される。先に挙げた《発生法2(通知表)》のほか、他人の筆跡によって書かれた「豊嶋康子」の名前入り郵便物を集めた《書体》(1999-)、これまでに受け取った表彰状や卒業証書を額装して展示した《発生法2(表彰状コレクション)》(1998)なども、他者からの評価、承認、認識によって「私」の外郭を把握しようとする系譜の作品である。

勝俣涼が「[…]豊嶋の制作態度においては、あらゆる事象に限定=フレームを見出すことが基本となるのだ」(註3)と述べるように、作家は明らかに「私」を取り巻くフレームが複数のレベルで存在することを認識している。社会、経済、教育、ここに「現代美術」という極めて閉塞的なインナーサークルのフレームを加えてみても良いだろう。複数のレベルでフレームを意識し、内在的次元からルールを読み替えて反逆を「仕掛ける」のが豊嶋作品の企図なのだとしたら、作家の態度を評した「守りつつ攻める」(註4)という、いささかスポーツやゲームの趣きを帯びた言葉が意味するところもおのずと理解できるのではないか。

「豊嶋康子 発生法──天地左右の裏表」東京都現代美術館、2023-24年 Photo: Kenji Morita画像提供:東京都現代美術館

「私」は「私」なのか

「私」と「私」を包囲するフレームという構造が、まさしく「回」の字のごとき入れ子構造を持ってここに浮かび上がる。同時に、いくつかの疑問が生じる。結局のところ、豊嶋がこだわる「私」とはどういったレベルでの「私」を指すのか。「私」は豊嶋康子という名を持った社会的存在を指すのか、それとも別の「私」を代入することが可能な一般名詞としての「私」なのか。

本稿では、これらの問いに早急な答えを出すことはしない。ただ、「私」をめぐる問題については、豊嶋康子という実存を抱えた「私」と一般的な概念に敷衍しうる「私」はやはり安易に同一視できないと見るべきだろう。むしろ豊嶋の作品においては、豊嶋康子という「私」と一般名詞の「私」の乖離こそが要諦となっているのではないか。作家はおそらく、「私」と発語した「私」を他者にも了解可能な「私」と自明視するような素朴な「私」観の持ち主ではない。作品をつくること、作品を使用することは、乖離した「私」をその都度確認するための行為のようなものと考えられるのだ。

乖離した「私」を象徴する作品として、くす玉のシリーズ《固定/分割》を見てみよう。くす玉は祝い事の際、とりわけ開会式や優勝祝いなどに用いられることが多い縁起物の道具である。紐を引いて球体をふたつに割ると、垂れ幕や紙テープや紙吹雪が外へと引っ張り出され、華々しい開花の直後にくす玉は役割を終える。いわば「一回きり」に使用が限られた不可逆性を抱えているわけだが、豊嶋はいったん割ったくす玉の中味を戻し、歪んだ球体をテープなどで補修して今回の展覧会に出品している。こうしてくす玉は、無数の補修痕を表面に走らせながらも、再使用が可能な道具として私たちの目の前に再登場する。「一回きり」が「何度でも」になり(ただし物質が補修不可能なまでに摩滅しない限りにおいて)、不可逆的な時間軸をなかば力技で可逆的に変換する豊嶋の《固定/分割》は、大仰に言えば生と死の循環を内包した作品なのである。もともと《固定/分割》は展覧会終了後の搬出時に豊嶋みずからがくす玉を割る、という儀式のような行為を伴う作品だったが、オープニングではなくクロージングを祝福するその在り方には、通常のくす玉の用途とは異なった「逆転」の発想が見られる。「終わり」は次の「始まり」。《エンドレス・ソロバン》同様、終点と始点をつないで回転を続ける運動がここにも読み取れるのではないか。

さらに、《固定/分割》の自作解説では、ほかならぬ「私が」くす玉を割ることが強調される。「「発生」の初期段階にあたる卵割のように、二つに割れる球体としてくす玉をつくる。展覧会終了後、搬出時に溜め込んだ息を吐くかのごとく(私が)、くす玉を割る(私が)」(註5)。自分の代わりにくす玉に溜め息を吐かせるという分裂した自意識、そして自分で自分を祝うという再帰性。ここには明らかに乖離した二重の「私」の構造がある。また、(私が)という念押しのリフレインは主体の外からやって来る呼び声のようでもあり、「私」の影にも感じられる。

今回の展覧会閉幕後も、通路に列を成して展示された複数のくす玉は作家自身の手によって割られ、中味を回収されたことだろう。発注に頼らず自作にこだわり、かつ「くす玉を割る」という行為を他人に委ねない態度は、くす玉の製作者にしてくす玉割りの実行者という「兼任」を徹底することを意味する。ここでの「兼任」とは、二重の「私」を堅持する体制の別名にほかならない。

つくること、増やすこと、運動し続けること

もうひとつの疑問は、作品がもたらす作用をめぐるものだ。既存システムの内部でルールをズラしたところで、この現実世界にはどんなエフェクトが及ぶというのだろうか。作品は世界を変革するものとしてあるのか、そのような価値観は作家のなかで無条件に志向されるものなのだろうか?

これらの疑問に対しては、先述した《定規》シリーズがひとつのヒントとなるだろう。三角定規や分度器を熱して歪ませたところで、規格化・標準化した「数」の単位や尺度が変化を被ることはない。定規というプラスチックの物質が歪むのと、「数」にまつわる概念にズレが生じるのとでは、位相がまったく異なるからだ。物質の歪みのレベルに留まるのであれば、豊嶋の作品は現実世界に何のエフェクトも及ぼさず、「無害」のままに終わる(註6)。だが、ここでひとつの思考実験をしてみたい。もし、歪んだ定規がいくつも生産され、複数の人間がそれを使用し続けたとしたらどうだろうか。ごく微細なレベルとはいえ、世界のどこかで何らかの狂いが生じてくるかもしれない。この場合、作品数をそれなりに増やすこと、そして「使い続ける」という継続性がポイントとなる。近年の《パネル》シリーズや《地動説2020-2022》シリーズはとにかく点数が多く、横並びの質を保持するそれらに「傑作」「駄作」の区別はないように見受けられるが、これらの作品はある程度まで数を増やすこと自体が重要なのではないか。もちろん多産の理由には手仕事に没頭する快楽もあるだろうが、システムの内部でルールをズラす作品がこの世界で一点でも数を増やせば、システムの地殻変動が徐々に引き起こされる可能性もゼロではなくなるのだ。

サイズが異なる円形の木板を、半円もしくは扇形にカットした木板と組み合わせた《地動説2020-2022》シリーズは、中央部に軸を持ち、実際に板を手で持ってくるくると回転させることが出来る構造を持つ。矩形のキャンバスが「天地左右」を持つのに比べ、円という形態は元からして「天地左右」が定め難い形態であるが、それを回し続ければ「天地左右」の方位はいつまでも不定のままであり続けるだろう。

画像提供:東京都現代美術館

天地左右を定めない

絵を描く、彫刻を彫る、うたを歌う、楽曲を作る、踊りを舞う、物語をつくる、詩を書く。「創造的な活動に携わる人こそが芸術家」というクリエイター信仰は世の中に根強く蔓延っている。現代美術家という奇妙な生態にあっても、世間一般から期待された「独創的な生産物や行為を世に送り出すトリックスター」という役どころはさして変わりがない。

他方、私たちはこの世に生まれた時点ですでに、姿なき「創造主」によってつくられた「被造物」である、と言うことが出来る。私たちの生の根底には、産み落とされ、名付けられ、最終的には死=ENDに向かうしかない人生ゲームに強制参加させられるという、生まれながらの受動性がある。もし、人間の運命が姿なき創造主にあらかじめプログラミングされているのだとしたら、この世界に産み落とされた人間が一生のうちで発揮できる自由意志など存在しないということになる。創造主の手の内でいかにあがこうとも、フレームの内側に閉じ込められていることに変わりはない。作品を作ろうが、作らなかろうが、作るのをやめなかろうが、作らないことを続けようが、人生ゲームの初期設定は覆しようがない。

豊嶋の作品のいくつかは生と死の問題を含んでいる。たとえば、卵のような球体=くす玉で生命の誕生を示唆する《固定/分割》。生命保険会社の保険に加入して「私」の死後までを作品の射程におさめる《生涯設計》(2003-2013)。チープなくす玉は生命モデルを形而下のレベルに引き落とし、《生涯設計》は「私」の生命を賭け金として保険という経済システムを遊戯的な場へと変換する。豊嶋の作品が運命論的な思考回路を体現しているかどうかはともかくとして、これらの作品は、「生まれて死ぬ」「死ぬまで生きる」という誰にとっても不可避な初期設定=フレームへの反逆の徴しを少なからず帯びているかに見える。作家の言を借りればそれは「[…]特定の相手を前提としないニュートラルな「復讐」」(註7)ということになるだろう。

和紙に墨で「天」「地」「左」「右」の漢字を書き入れた《天地左右裏表》において、豊嶋はこの世界を枠づけるもっとも壮大なフレーム――すなわち天地左右――のリフレーミングに挑む。ほかならぬ「私」の生々しい身体性を宿した「天」「地」「左」「右」の文字は、円盤状に、あるいは帯状にカットされた和紙を支持体とし、それらが手動の操作によって反転したりズレたりしうる可能性を示す。しかも、「文字通りに」が「文字通りではなくなる」という自己矛盾の構造を抱えて。作家の趣味を伺わせる桐箱におさめられた《天地左右裏表》は、縁起物とも呪物ともつかないいかがわしい装いとなり、姿なき創造主が作りし天地左右のフレームを脱神秘化するに至る。

「私」を取り巻くフレームの内部でその二重性を意識し、形而下のレベルでズラし続けること。その方法論はある側面から見れば、「とんちによる切り返し」に過ぎないと捉えられるかもしれない。しかし、30年以上に渡って継続的に生産されてきた作品群には、作家の強靭な意志と常軌を逸した生真面目さ、そして叡知の痕跡が確かに認められる。鑑賞者は展覧会の出口/入口に立ち、そのことを何度でも知る。

(註1)藪前知子「豊嶋康子をパラフレーズする」『豊嶋康子作品集 1989-2022』書肆九十九、2023年、12頁。

(註2)中尾拓哉は《エンドレス・ソロバン》に《マークシート Fill in the Blank》(1889-1990)にも見られるような「フレーム」と「円」の関係を見出し、桁を機能不全にする「循環=円」の構造を分析している。以下を参照。中尾拓哉「豊嶋康子の方法序説――フレームとシステム」『豊嶋康子 発生法――天地左右の裏表』書肆九十九、2024年、52頁。

(註3)勝俣涼、「支えと遊び――2010年代の豊嶋康子作品を中心に」『豊嶋康子 発生法――天地左右の裏表』、60頁。

(註4)東京都現代美術館の展覧会概要を参照。「豊嶋康子 発生法――天地左右の裏表」

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/toyoshima_yasuko/[2024年3月14日最終閲覧]

(註5)豊嶋康子「作品解説」『豊嶋康子 発生法――天地左右の裏表』、185頁。

(註6)「無害」というのは文房具について語った豊嶋自身の形容に由来する。「文房具のように身近にあって、自分に攻撃してこない対象、ニュートラルで無垢な対象に疑いを持つというか、人畜無害に見える対象の逆説的な側面を拾おうとしていました」。以下を参照。インタビュー(杉原環樹)「豊嶋康子インタビュー」『Tokyo Art Navigation』

https://tokyoartnavi.jp/column/33746/[2024年3月14日最終閲覧]

(註7)豊嶋康子「アーティスト・ステートメント」『豊嶋康子 発生法――天地左右の裏表』、25頁。

「豊嶋康子 発生法──天地左右の裏表」東京都現代美術館、2023-24年 Photo: Kenji Morita

画像提供:東京都現代美術館

豊嶋康子 発生法──天地左右の裏表

東京都現代美術館 企画展示室 1F

2023年12月9日(土) ~ 2024年3月10日(日) (終了)

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/toyoshima_yasuko/

中島水緒

1979年東京都生まれ。美術批評。展覧会レビューや書評などを執筆。主なテキストに、「鏡の国のモランディ──1950年代以降の作品を「反転」の操作から読む」(『引込線 2017』、引込線実行委員会、2017)、「前衛・政治・身体──未来派とイタリア・ファシズムのスポーツ戦略」(『政治の展覧会:世界大戦と前衛芸術』、EOS ART BOOKS、2020)など。

WEB:http://nakajimamio.sakura.ne.jp

レビューとレポート第55号