打撃メカニクスの観察点(後編)

こんにちは。みしマンです。先日のnote、あの構成の仕方で良かったのかどうかtwitterでアンケートをとらせていただき、改良すべき点を教えていただけましたので、本日はそこを意識しながら、後編をまとめていきます。

先日のnoteでは、「踏込み」のフェーズまでまとめました。「踏込み」の後で、実際にバットがスイングしていく段階に入ります。「踏込み」までのフェーズが多少悪くても、後半でうまくまとめていくこともできますし、逆に後半が良くなく、前半までの良い形が活かせないこともあります。ただ、良い形で前半を終えられたら、後半へスムーズに繋げていきやすいのは間違いないでしょう。なお、例として貼り付けている画像に関しては、先日と同じ、マイク・トラウト選手と、ミゲル・カブレラ選手の動画のスクリーンショットを使っています。

●「踏込み」~グリップ送り出し ※上体のみ

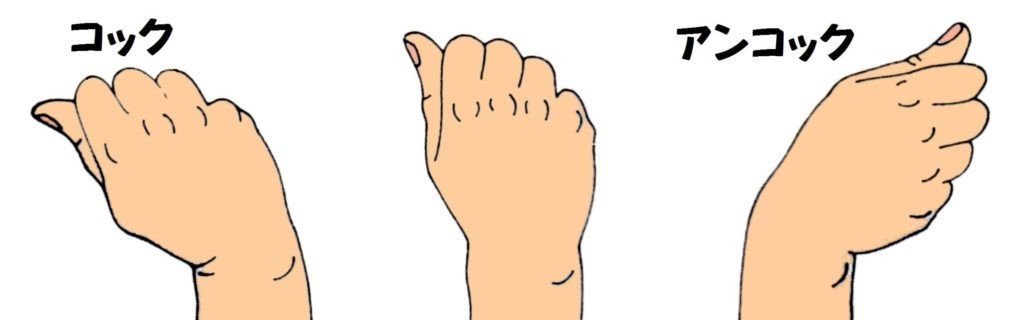

両選手とも、上の画像は先日の「踏込み」のフェーズで、下の画像はそこからグリップをインパクトのポイント付近まで運んでいる状態です。ここで大事になってくるのは、両手首をコック(撓屈)した状態でグリップをインパクトのポイント付近まで運ぶということです。コック(撓屈)の対義語はアンコック(尺屈)です。こちらのサイトの画像が分かりやすかったです。

前回のnoteで、「前脚の上げ方としましては、前脚の膝を少し捕手側へ向け、足の裏を投手に少し見せるように、前脚の股関節を少し捻りながら上げる」と書きましたが、この上げ方をしてから踏み込むと、投手側にある脇腹の筋肉(腹斜筋)が動きやすくなります。腹斜筋の力を利用して、ボトムハンド(引き手)の肘が投手側に引っ張られやすい状態にすると、グリップの送り出しがしやすくなります。腹斜筋は瞬間的に力を発揮できる筋肉です。

バットのヘッドを立て、両手首をコックしたまま、少し落とし気味に、インパクトする際のポイントまで、グリップを運んでいきます。アンコックが始まるとバットのヘッドが走り、スイングキャンセルがしにくくなるので、アンコックは最後まで我慢したほうがいいと思います。こうすることで、変化球の変化をギリギリまで見れるようになりますし、最後にバットの芯を急加速できるので、インパクトの強さも維持できます。栗山彰恭さんがtwitterに上げてくださっているGIFがとてもわかりやすかったです。

ボンズ氏やトラウト選手の「見逃し・ハーフスイング」を見れば、小山さんが仰ることがわかるはず

— 栗山彰恭 (@HU_KURI) January 31, 2020

ただし、肩回りとか股関節回りが柔らかくならないと不可能。日本人で初動負荷やってない人には厳しい技術感覚

逆に言えば、日本人がボンズクラスの打撃を手に入れるほぼ唯一の手段が初動負荷 pic.twitter.com/tj48KcmUEG

「踏込み」~グリップ送り出しの間で、打者によってかなり動作が変わってきます。少し課題があるかもしれない、と思うメカニクスについてまとめてみます。

・「踏込み」の前から既に強いスイングが始まっている

→”最短距離でバットを出す”などの指導を受けてきた方々に多いスイングです。踏み込んでからの粘りがなく、スイングキャンセルがしにくいです。両手首のアンコックが早期に起きると、最後に急加速できないので、早い段階からスピードをつけて叩くようなスイングにせざるを得なくなります。なお、いわゆる”ドアスイング”も、両手首のアンコックが早期に起きるのが原因ではないか?と思っています。

・グリップ先行させきる前にバットのヘッドが落ちてしまう

これも、両手首のアンコックが早期に起きてしまうことが原因です。いわゆる”ダウンスイング”はこれにあたります。当たったところでゴロにしかならないうちに、バットとボールが当たってしまうのです。最短距離でバットを出すように指導されている際も、こういうスイングになりやすいです。それを避けるためにも、バットのヘッドを落とさないまま(バットを立てたまま)グリップを落としながら前へ送り出す という意識が必要になるのでは、と思います。

・肩甲骨が動かず、腰を回して打とうとする

→重たい金属バットを、遠心力で振り回そうとするうち、身についてしまいやすい動作です。バットの芯が直線でなく円周に近いスイングになってしまうので、コンタクト能力が落ちますし、体重移動のエネルギーを活かしづらく、バットの重さと腕の力に頼ったスイングになりやすいです。こういうスイングを”横振り”と言うのではないか?と感じています(”縦振り”はゴルフのようなスイングという認識)。さらに、腰を回すことで目線がブレやすくなり、ミスショットも増えやすいように見受けられます。回すのは腰ではなく、下半身です。

●「踏込み」~グリップ送り出し ※下半身のみ

先程は上体のみについての話でした。次は下半身の動きについてです。これに関しては、トラウト・タイプと、カブレラ・タイプによって少し違います。まずはトラウト・タイプからです。日本人の多くもこのタイプです。

Mike Trout Hitting Mechanics 🔥

— carlos asuaje (@Asuaje_20) July 7, 2020

Check out what the 🐐 does consistently to make him the best player in baseball!!

Watch now ⬇️⬇️

📺 https://t.co/LBw75I3RO0 pic.twitter.com/gU0zkbrEkv

前脚を踏み込んでから、後脚の股関節を、後脚の膝が前を向くように捻ります(内旋させます)。こうすることで、下半身の向きが、捕手側から投手側へと変わります。下半身の向きが変わるので、少し遅れて上体の向きも、下半身の回転をうけて、捕手側から投手側へと変わります。これにより、下半身の回転より少し遅れて上体が回転する”捻転差”が生まれるのではないか?と考えられます。下半身(骨盤)の回転を意識しないまま、上半身の感覚だけで捻転差を作ろうとしても上手くいきませんし、掴めたとしても、とても細かいタイミングが要求されるので、ひとたび感覚が狂うと取り戻すのは難しいです。

日本人では少ないですが、MLBでよく見かけるのはカブレラ・タイプです。

ミゲレラ型は、足を上げてから振り終わるまで、上体の傾きが変わらない。左足が接地してからグリップを左腰まで移動させ、右手でヘッドを一気に走らせる。インパクトの瞬間と、左膝の伸展による骨盤回転とを合わす。グリップは右肩から左肩へ抜けていく。右足股関節を鋭く内旋させる意識は不要と思う。 pic.twitter.com/KGihLX12tk

— みしマン (@mishimangn) April 13, 2020

カブレラ・タイプは、後脚の股関節を鋭く内旋させることに意識を集中させてはいません。トラウト選手と比べてみても、後脚の膝の向きに違いがあることがわかりますし、前脚の膝がトラウト選手と比べ、まだ曲がっていることも分かるかと思います。カブレラ選手はここからインパクトの瞬間にあわせて前脚の膝を伸ばし、下半身(骨盤)を回していきます。回し方の原理は違いますが、骨盤が回るという結末は同じです。

●グリップ送り出し~「インパクト」

グリップの送り出しのあと、最後に両手首をアンコックし、トップハンド(押し手)の力を利用して、ボールに押され負けないようにスイングしていきます。トップハンドの肘は適度に曲がっていたほうが良いです(伸びていると力が入りづらい)。下半身は飛ばしたい方向に向けます。上体は下半身より少しだけ開いていない(=捻転差を作れている)ように。前脚に体重が乗っていて、踏ん張れているのが理想です。カブレラ・タイプは前脚の位置がブレないように。トラウト・タイプは、外側に力がかかるので、アウトエッジ(小指側)で踏ん張るイメージで。

横から見た状態の画像はこちらです。頭のちょうど下に、後脚の膝がきます。後脚の股関節の内旋を鋭く行うことで、後脚が少し前に近づいてくることもよくあります。両膝が離れすぎていると、うまく骨盤が回ってくれません。ここで膝が頭より後ろにあるようだと、少しステップ幅が広すぎるかもしれません。

なお、ヘッドステイバック(前脚より頭が後ろにある状態)をどれぐらいとるべきかは、ポイントの近い/遠いと関係があります。遠めで捉える打者ならヘッドステイバックは深いですし、近めで捉える打者なら直立に近いです。大事なのは、グリップは前へ送り出したとしても、上体が踏込み足の位置より前へ行きすぎるのは阻止しようということです。ひとつは、上体の動きを止めることで、バットのヘッドの加速を助けるため(斧で木を切る際のことをイメージしましょう)。もうひとつは、前から来るボールを見定めるのに、自分もボールに近づいていったら見定めるのが難しくなるからです。ドッジボールを受け止める際、ボールの方へ走って行って受け止めるのは難しいですよね。

大谷翔平のインパクト、割とまだ回転の途中で捉えて、押し込んでるものが多い。大谷は逆方向へのホームランも多いけど、これを見てると、それも納得がいく。なお、侍ユニの画像は、打球初速度223キロと言われた時のもの。

— みしマン (@mishimangn) June 14, 2019

並べてみると、インパクトが身体に近いほど、ヘッドステイバックが浅いなー。 pic.twitter.com/Xnp1KWMF6G

他で、グリップ送り出し~「インパクト」の際、気になる動作を幾つか。

・下半身が回転不足なのにインパクトを迎える

→高校生だとよく見かけるフォームです。逆方向を意識するなら、そこまで下半身(骨盤)を回転させずに打つのもアリですし、金属バットなら下半身のエネルギーを使わなくても、強く当てれば飛ぶのですが、木製バットで強く引っ張るには向いていません。逆方向を意識しすぎるあまり、引っ張れなくなったら本末転倒です。逆方向に強い打球が打てるから、当然、引っ張っても打てるだろうなどと考えるのは、高校までで十分です。

・両肩の角度で狙いを定めず、腕や膝で合わせにいってしまう

これはプロレベルでも割と見かけます。グリップを送り出す段階から、トップハンド(押し手)側の肩を下げて、先にスイングプレーンの”予約”をしてからスイングしていかないと、再現度が落ちます。例えばトラウト選手は画像のような感じです。紫のラインに注目してくださればと思います。なお、スイングプレーンは、肩の高さと同じである場合と、おへその高さの場合とがあるように思います(トラウト選手はおへそ、坂本勇人選手は肩です)。バットの小手先の技術や、膝を曲げることで高低を調節して当てに行っても、強い打球にはなりません。職人っぽい打撃になるのでウケは良いですが、いつもそう打てるわけではないですし、ボールになる変化球にもついつい手が出て、打たされてしまいやすいです。バットのヘッドが落ちて(グリップとヘッドを結んだラインが、両肩と平行のラインと比べ、ヘッドが落ちている状態)、力が伝わりにくいインパクトになってしまうリスクも高いです。

・インパクトの瞬間に顔がボールの方を見すぎる

右投左打の打者に多く見られる打ち方です。おそらく、捕手方向から投げてもらうタイプのトスバッティングに慣れすぎているのと、逆方向を狙いすぎることとで、ポイントが近く、また、身体があまりにも開かなさすぎる状態でインパクトを迎えてしまうのです。こういう種類のトスバッティングをやってはいけないわけではないですが、

正面(投手側)から投げてもらうトスバッティングも並行して行う必要があるでしょう。

・Uの字スイング

前項でも少し触れましたが、グリップを送り出している際はヘッドが落ちないようにバットを立て気味に出し、インパクトする際の位置あたりまでグリップを送り出してから、両手首をアンコックします。そうすると、実際にボールに当たるような段階からは、ヘッドや芯は緩いアッパースイングになります。これをしないまま、途中までダウンスイングなのに、スイング後半から強引にアッパースイングにしても、芯の軌道がまるでUの字のようになってしまいます。特に、150km/h前後の速球を打つ際、アッパー軌道に入る前にバットにボールが当たってしまい、当たり損ないのゴロになりやすいでしょう。投手側にヘッドを倒しすぎると、Uの字になりやすいので注意です。

●「インパクト」~「フォロースルー」

いよいよ最後のフェーズです。途中から思ってましたけど、明らかに文章量が多すぎますよね。ここまで読んでくださっただけでも嬉しいです。

トラウト・タイプは、トップハンドを、アッパーカートや昇竜拳をするように上に突き上げる意識。カブレラ・タイプは、背中の方へ送っていく意識になるかと思います。前者は両手で振り切る場合が多い(そうしないとバットが上に飛びそうになる)のに対し、後者はいわゆる”片手フォロー”になりやすいです。こうしないと最後まで振り切れません。なお、強いフォロースルーが出来れば強い打球が飛ぶ、というわけではありません。ボールに押され負けないことが大事です。

フォロースルーの際によく見かけるのが、踏込み足がすぐに地面を離れてしまうケース。前脚に体重が乗り切らず、後脚に体重が残ったままになっている証拠です。この打ち方は、身体を意識的に開きながら、うまくタイミングを測りつつ、ちょうどいいタイミングで打つ必要があるので、打てている時期は好調が続きますが、一度、そのタイミングを忘れてしまうと、不調が長引きます。

また、左打ちの打者でも、一塁に素早く走ろうとするあまり、すぐに踏込み足(右足)が外に開いてしまうケースが多いです。特に右投左打の場合、ボトムハンド(引き手)が利き腕になるので、インパクトでのトップハンド(押し手)が利き腕でないために強く押せないうえに、ボトムハンドの引きが強くなりすぎて、インパクト~フォロースルーにかけて、身体が一塁側へ流れすぎる例が非常に多いです。なお、人間は臓器の関係で、左に回るのは得意でも、右に回るのは難しいという話もあります。これに関しては、こういう話もあるよという程度にとどめておいてください。

(右投左打についてもう少し触れますと、右手一本で器用な当て方ができるというメリットはありますが、強い打球を放つのが比較的苦手というデメリットもあるのは覚悟しなければいけません。あと、心なしか、右投左打の打者は有鈎骨の骨折が多く起きる印象があります。ボトムハンドが利き腕になるので、右投右打と同じように考えるのは難しいですよね。メリットとデメリットを把握しておく必要があるでしょう)

もうひとつ、大事になるのは、スイング後に手首が返る(トップハンドの手の甲が空の方を向く)タイミングです。例えば、相手の下腹をグーで殴るとき、おそらく最後まで、手の甲は地面の方を向いているでしょう。これが、手の甲が空の方を向いていると、上手く力が入りません。打撃でも似たような感じで、あまり早いうちから手首が返ってしまったり、意図的に手首を返したりしてしまうと、パワーロスの原因になります。手首は勝手に返ってくれるものです。敢えてタイミングを探すとしたら、自分の身体と投手とを結んだ線より、背中側にグリップが入ったら、返しても問題はなさそうです。

Christian Yelich #SundaySwings pic.twitter.com/VO9K8vbbWy

— Craig Hyatt (@HyattCraig) July 5, 2020

●おつかれさまでした

長かったですね今回。打撃メカニクスのnoteを書くにあたり、思いついたことを片っ端からメモしていたのですが、そのほぼ全てについて言及することが出来ました。ひとまず満足しています。なお、GIFも使えたらと思っていたのですが、使おうとしたらバグりかけたので止めています。

最後に改めて言いますが、良いメカニクスでも筋量が不足していたら結果は出づらいですし、少々、メカニクスに問題があっても、一軍で結果が出ていたらOKです(打撃は投球と違い、メカニクスによって故障が増加する事例はほぼない)。次回は投球メカニクスについて触れます。

それでは打撃メカニクス観察点(後編)についてのnoteはこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。おつかれさま~!とか、投球編も読みたい~!とか思ってくれたら、高評価、よろしくお願いします。それでは、ばいば~い。