製品・サービスが環境に与える負荷を正しく評価していくために【レクチャーレポート vol.3・前編】

本記事では、「みらいのファッション人材育成プログラム」の支援の一環として、採択事業者に提供されるレクチャーをレポートします。2024年9月上旬に実施された第三回目のレクチャーでは、プログラムパートナーである京都工芸繊維大学 未来デザイン・工学機構の津田 和俊准教授をお招きしました。前編ではライフサイクルアセスメント(LCA)の定義を中心に、後編では国内を中心にLCAの研究や取り組みの現状、評価のための具体的なアプローチをご紹介いただきました(後編はこちら)。

おさえておきたい「サステナビリティ」の3つの基本概念

津田:ライフサイクルアセスメント(LCA)をテーマにされている採択事業者の方もいらっしゃると思うので、本日はLCAを重点的にお話しします。ウェブに記載されている情報を参照しながらレクチャーを進めていくので、リンク先も参照してください。

大学の講義では「サステナビリティ」の定義の紹介から始めたりするんですが、その拠り所になっているのは「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に公表した報告書『Our Common Future』にある「将来世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たしていくような開発」という考え方です。

もう一つ重要なのが「ハーマン・デイリーの3原則」で、サステナビリティにおいて非常に有名な指針となっています。2年ほど前にお亡くなりになりましたが、提唱者のハーマン・デイリーは環境経済学者や定常経済学者※と呼ばれた人物です。

※定常経済とは、経済成長を目標としない経済

津田:こちらの図のように、定常経済において、人間の経済は地球の生物圏(バイオスフィア)の中に位置すると考えられています。今では当たり前に聞こえますが、従来の経済学は全く逆の立場をとっており、経済の枠組みのなかの一つに環境が位置付けられていました。定常経済においては、まず環境があり、資源の有限性を前提とした上で、経済をその中にどう組み込むかが重要視されています。

経済活動では、物質や太陽エネルギーなどの自然資源が経済に投入され、その後、経済から環境中に廃棄物が排出され、一部はリサイクルされて経済に循環します。この一連の流れのように、経済活動は環境の中で成り立っているといえます。この構造を踏まえると、ハーマン・デイリーの3原則をより理解しやすくなります。

3原則の一つ目は、「再生可能な資源の消費ペースは、その再生ペースを上回ってはならない」です。再生可能な資源であっても、消費速度が再生速度を超えると、資源の枯渇や絶滅などを引き起こします。サステナビリティという概念は元々漁業の分野から発想されたそうなので、ある年に魚を過剰に獲ってしまうと、次の年やそれ以降に獲れなくなってしまう状態などはイメージしやすいんじゃないでしょうか。

二つ目は、「再生不可能な資源の消費ペースは、それに代わりうる持続可能な再生可能資源が開発されるペースを上回ってはならない」です。枯渇性資源を使う場合、その消費速度が、再生可能な代替物に置き換わる速度を超えてしまうと、資源はやがて枯渇してしまいます。これは、定常経済学でいうインプット(先ほど紹介した図における左側)の話であり、資源の消費速度が問題となります。

そして三つ目は、「汚染の排出量は、環境の吸収能力を上回ってはならない」です。汚染物質や廃棄物を排出する際、排出物が自然界で吸収、再生、無害化される速度を超えて排出されると、持続可能性が損なわれるということです。

ハーマン・デイリーの3原則はサステナビリティの定義の中でもかなり物質、物理原則に沿ったものですが、重要な定義の一つです。

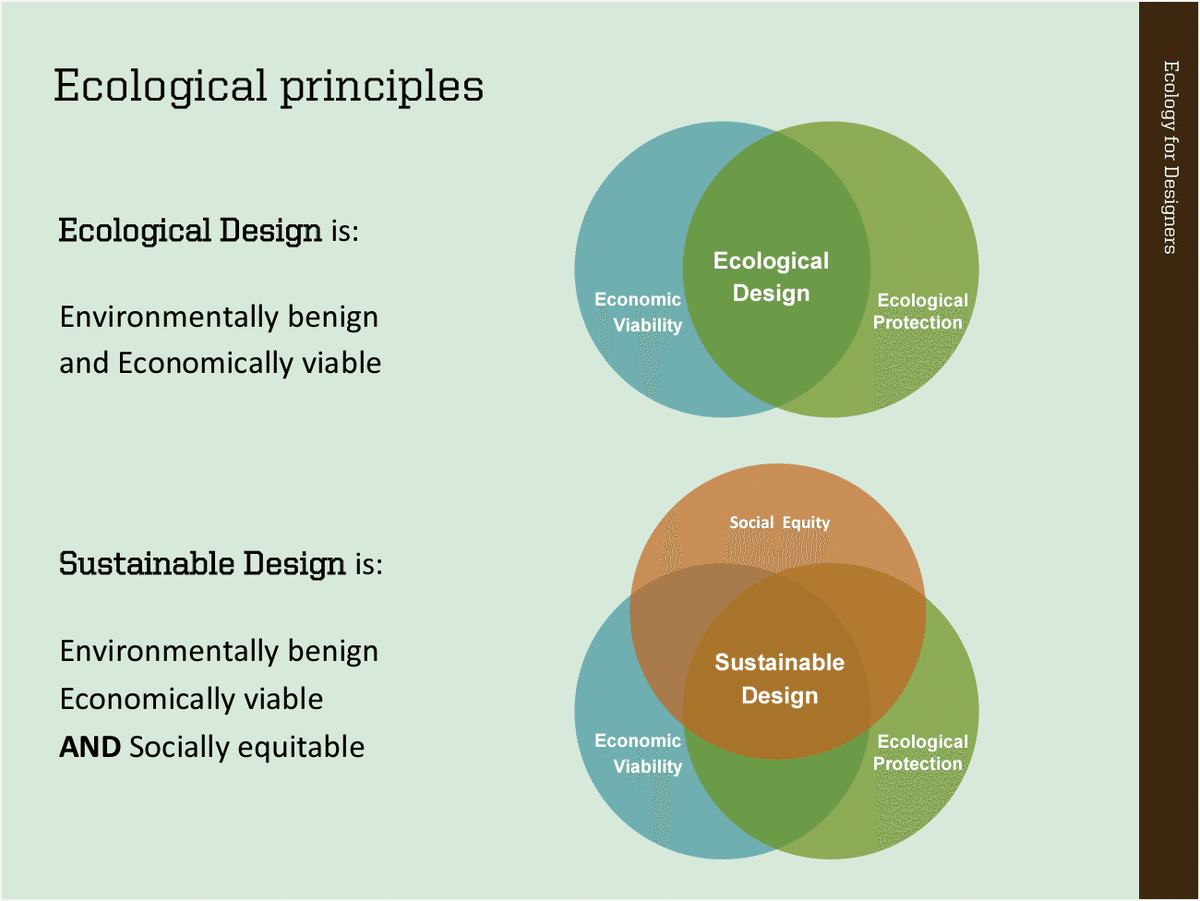

さらに、もう一つの重要な概念として「トリプルボトムライン」があります。ビジネスの分野でも使われる考え方で、環境・経済・社会の三つの要素を同時に考慮し、環境面だけでなく経済との両立や、社会的な公平性をどのように担保するかといった観点から、三要素をバランスよく追求することが求められます。

津田:ジョン・エルキントン氏が1994年に提案したものですが、2018年頃に、この概念では企業の取り組みにおいて本質的な問題解決に至っていないとして、本人によって撤回が提案されています。その辺りのいきさつは、パタゴニアの書籍『レスポンシブル・カンパニーの未来』の中でも取り上げられています。この書籍内でも言及されているのですが、経済的な指標は数多く存在しながらも、事業そのものの指標となるものはまだ少ないのが現状です。例えば、B Corp(B Corporation)※の認証が、そうした事業の持続可能性や社会的責任を測る指標として広く浸透することへの期待が書かれています。

※B Corp(B Corporation)とは、米国の非営利団体B Labによる、社会や環境に配慮しながら利益と公益を両立する企業のための国際認証制度

津田:こちらの「Okala Practitionar Guide」は、エコデザインやLCAといった持続可能なデザインの実践者向けに提供されてきたガイドで、エコロジーや経済の側面からサステナブルなデザインを探求するための知見が示されています。その中の「Ecology for Designers」という章では、エコロジーと経済の関係性を示すいくつかのダイアグラムが紹介されています。

津田:20年ほど前はエコロジーと経済の二つのバランスを取ることを目指す「エコロジカルデザイン」が注目されていました。今日ではそこに社会が加わり、その三つの両立を目指す「サステナブルデザイン」あるいは「Design for Sustainability」と呼ばれる形に整理されています。

サステナビリティを語る上で、SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)も重要な考え方としてあげられますが、日本で紹介される際に「Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development(持続可能な開発のための2030アジェンダ)」という、SDGsが国連総会で採択された際の報告書タイトルの「Transforming」の部分があまり強調されていない点が指摘されています。

また、1972年に『成長の限界』という研究報告書を発表したローマクラブ(スイスに本部を置くシンクタンク)が、2022年に新たな報告書『Earth for All: A Survival Guide for Humanity』を発表したのですが、その中で「SDGsの17項目が、互いに両立しない場合がある」と指摘しています。特に環境目標と社会経済目標の間での矛盾が存在し、それらを個別に扱うだけでは不十分であるということなんです。

津田:ストックホルム・レジリエンス・センター(レジリエンスと持続可能性科学に関するストックホルム大学の研究センター)が提案した「SDGsウェディングケーキ」は、この議論を反映させたものです。SDGsの17項目を並列に扱うのではなく、Biosphere(生物圏)を基盤として、その上にSociety(社会)、さらにその上にEconomy(経済)を位置付けています。これは、トリプルボトムラインの概念を再構築したものであり、定常経済学の環境を基盤に置くモデルに近い構造となっています。

最近注目されている「マルチスピーシーズ・サステナビリティ」では、人間の経済活動だけでなく、他種の存在も含めた視点からの持続可能性が取り入れられており、同じく定常経済学のモデルが使用されています。また「ドーナツ・エコノミー※」という概念もありますね。

※ドーナツエコノミーとは、イギリスの経済学者 ケイト・ラワース氏が提唱した、自然環境を破壊することなく社会的正義(貧困や格差がない社会)を実現し、全員が豊かに繁栄するための方法論

津田:これは同センターが提案している「プラネタリー・バウンダリー」の概念に基づいており、環境の限界がドーナツの外側の境界として示されています。これを超えると地球の持続可能性が脅かされることを意味する一方で、ドーナツの内側には、社会的な基準や人々の生活の質が反映されており、最低限の基準を満たすことが求められます。

サステナビリティとLCAの広がりを文献から追う

津田:こうして、サステナビリティという言葉はさまざまな定義と共に登場し、ファッション業界をはじめ、さまざまな分野に広がっていきました。

その広がりを今日持参した書籍とともに紹介していきます。

津田:まずサステナビリティの概念が登場し、日本国内では「サステナビリティ学」という学術分野が生まれました。「サステナビリティ・サイエンス」とも呼ばれます。私が当時所属していた大阪大学は、その中でも主に循環の部分を担当しています。

また、『エコデザイン』という分野もあります。後ほどLCAの話をする際に詳しく触れますが、この分野でもLCAが重要な評価指標の一つとして紹介されています。他にも、イタリアのデザイン研究者のエツィオ・マンズィーニ氏が著者の一人として名を連ねる書籍『Design for Environmental Sustainability』でも、いくつかの章でLCAやライフサイクルデザインが触れられています。『LCA概論』という書籍もあります。一時期、多くの企業がLCAに取り組み、そのサポートとして多数出版されましたが、これも少し前の書籍となります。

さらに古い書籍を紹介すると、1979年に科学技術庁資源調査会が編纂し出版した『衣・食・住のライフサイクルエネルギー』があります。このライフサイクルエネルギーという考え方は、後に「ライフサイクルCO2※」の取り組みへと発展しました。オイルショック以降、エネルギー問題をライフサイクル全体で考えようという動きが進んでいた時代です。

※ライフサイクルCO2とは、製品製造の際に発生するCO2(二酸化炭素)を製品の寿命1年あたりの排出量を算出し評価する手法

また、綿花や牛革など、衣服に使用する原材料について考えると、やはり一次産業から考える必要があります。この観点で、農業や食分野に関するライフサイクルアセスメントのカンファレンスとして「LCA Food」と呼ばれる国際会議も存在します。国内では、北海道大学出版会が出版している『農業環境の経済評価』も参考書として挙げられます。

津田:日本LCA学会が2004年に創刊した日本LCA学会誌があるんですが、こちらはその創刊号『LCAに寄せる期待』です。LCAの応用可能性や未来の展望、また20年間でLCAが進んできた方向性や、まだ議論されていない課題について、考えることができる内容となっています。この書籍は、私が学生時代に読み込んだものですが、今でもヒントが残されていると感じています。

環境負荷を明らかにするための「ゆりかごから墓場まで」の視点

津田:後半は、LCAの話を中心に進めていきます。LCAとは「Cradle to Grave(ゆりかごから墓場まで)」、つまり資源採取から製品の生産、使用、処理まで、全体を通して環境への影響を評価する手法です。

津田:レクチャー前編の冒頭で紹介した「定常経済における、地球の生物圏における資源の流れと経済の関係性を示す図」における、経済に対するインプットからアウトプットまで、すなわちエネルギーや資源を投入してから排出するまでを、一つのライフサイクルとして捉えていきます。経済活動における特定の製品やサービスに焦点を当て、そのライフサイクル全体を追いかけていくことで、環境への影響を明らかにしていく手法がLCAです。

LCAの概要について理解を深めるには、オランダのデルフト工科大学で助教をされているJeremy Faludiさんの「LCA lecture」というYouTubeがおすすめです。

津田:この動画の中では、インプットからアウトプットを、Material Production(素材生産)からTransport(輸送)、Manufacturing(製造)、Transport、Customer Use(消費)、Transport、Disposal(廃棄)の各段階に分けて解説しています。ゆりかごから墓場までの一連のライフサイクルを評価することが理想ですが、すべてのデータを追うことが難しいため、Cradle to Gate(ゆりかごからゲートまで)やGate to Grave(ゲートから墓場まで)など、流通・出荷段階までなど途中の段階のみを評価するケースもあります。

評価する範囲に合わせて「スコープ」という表現がされますが、スコープ1は製造過程に直接関連する部分、スコープ2はエネルギーの発電など製造に間接的に関連する範囲、スコープ3はライフサイクル全体を評価するというように、段階的に分かれています。

また、LCAには「インパクトカテゴリー」という項目があり、気候変動やオゾン層破壊、淡水や海洋資源への影響、人間の健康に対する有害性なども評価されます。

LCAは評価の精度によってさまざまなタイプに分かれており、例えば「Full LCA」と呼ばれるものは、すべてのデータを詳細に収集し、ISO14040※によって規格化されているものです。Full LCAは非常に労力がかかり、企業がLCAに対して大きな負担を感じる要因にもなっています。一方、簡便な「Streamlined LCA」と呼ばれるタイプもあり、これを用いて主要な環境負荷の特定や目標設定をおこなうこともできます。

※国際標準化機構(ISO)による環境マネジメントシステムの国際規格ISO14000シリーズの中に位置付けられている

LCAは、どこが大きな環境影響を及ぼしているのかを特定したり、目標設定をおこなったりすることにも活用できます。こういった取り組みを「環境影響評価」や「ライフサイクルアセスメント」ではなく、「ライフサイクルシンキング」、「ライフサイクル思考」と表現することもあります。ですので、LCAを取り入れる際には、必ずしもすべてのプロセスにおけるデータを集めて規格に基づいて実施する必要はなく、もっと簡易的なLCAのアプローチも可能ではないかと考えています(後編へつづく)。