バーチャルと現実をつなぐデジタルデザイン。コンピュテーショナルデザインのこれまでとこれから【レクチャーレポート vol.4・前編】

本記事では、「みらいのファッション人材育成プログラム」の支援の一環として、採択事業者に提供されるレクチャーの内容をレポートします。2024年10月下旬に実施された第四回目のレクチャーでは、プログラムパートナーである京都市立芸術大学美術学部の砂山 太一准教授をお招きし、コンピュテーショナルデザインの歴史やこれまでの活動の紹介を通じてデジタルデザインを解説いただきました(後編はこちら)。

「情報と物質とそのあいだ」

砂山:まず、私はデザインの経済的な応用や社会実装と同時に、「デザインとは何か」「作ることの意味は?」といった根本的に掘り下げて考えることを大切にしています。なので、本日のレクチャーは、こうした問いについて共に考える姿勢で聞いていただければと思います。

元々私は現代美術を志し、彫刻学科に所属していました。しかし、2004年から2005年にかけて森美術館で開催された「アーキラボ:建築・都市・アートの新たな実験展 1950-2005」をきっかけに、建築にも興味を持つようになりました。この展覧会では、建築が単に物理的な空間を作る行為ではなく、人や社会との関係性を問い直し、未来のあり方を模索する概念的な領域であることが示されていました。特に印象的だったのは、未完成の建築や、物理的には実現されない設計が、社会や人々の意識にどのように作用するかを探る試みです。それは、建築を「形あるもの」だけでなく、思考や可能性の器として捉える視点でした。

さきほど述べたように私は、本質的なことを掘り下げて考えることを大切にしていますが、結果的に社会との接点が生まれるプロジェクトに携わることもあります。例えば、2019年より建築雑誌のデジタルアーカイブを構築するプロジェクトをお手伝いし、サービス「新建築データ」に関わらせていただいています。このプロジェクトは、建築雑誌のアーカイブ化を通じて、情報の収集と保存・継承の仕組みを問い直し、それを現代の技術で再構築する試みです。

こうした背景を踏まえ、現代美術、概念建築、ジオメトリエンジニアリングを横断しつつも、その専門性を生かして社会実装にも携わってきた自身の経験を通じて、これからお話しできたらと思います。

砂山:私が長年取り組んでいるテーマは「情報と物質とそのあいだ」です。これまでの20年ほど、デジタルとアナログが交錯する状態について考え、実践を続けてきました。今回のレクチャーでは、これをイデアル(Ideal)とリアル(Real)と言い換えてお話させてください。

イデアルとリアルの関係をわかりやすく説明すると、イデアルとは「世界はこうあるべきだから、そこに向かって進もう」という理想やモデル化された視点と定義させてください。一方、リアルは「目の前の現実に向き合い、どうにかしていく」という、実際の課題に直面した具体的な行動を指します。例えば、ジオメトリや幾何学は、世界の構造を理論的にモデル化した理想的な領域です。建築においても「こうあるべき」という規範的な考え方が含まれます。一方で、私たちが実際に生きている世界は、うまくいかないことや、多くの社会問題や環境問題など、良いことも悪いことも含む多様な現実に満ちています。私たち自身もまた、不完全な存在であり、理想的な生き方を完全に実現している人はいないでしょう。この理想と現実の間に生じるギャップこそが、私が関心を持ち続けている領域です。このギャップを埋める人間の知性や洞察力の現れとして、デザインや美術を考えています。それは、複雑な状況や矛盾を捉え、多様な要素を結びつけながら新しい可能性を見い出す力です。問題を解決することだけを目指すのではなく、現実の困難や不完全さを受け入れ、その中において価値や意味を創造することに可能性を感じています。

砂山:次に、前提となる問題意識の一つとしてお話ししたいのは、「道具やナレッジの普及によってデザインの多様性をいかに確保するか」という課題です。情報技術の発展によって、以前は一部の人々に限られていた特権的な技術が一般化し誰でも使えるものとなりました。これは非常にポジティブな変化ですが、一方でナレッジの普及や共有が進むことで、多様性が失われていくリスクも孕んでいます。この点は近代が抱える問題と近似しています。モダニズムが目指したのは、国際化の名のもとに合理的で理想的な社会や生産システムの構築でした。しかしその過程で、土地に根ざした価値観や文化、独自性が徐々に消えていくという現象が起きたといわれています。

香港出身の哲学者、ユク・ホイが提唱する「テクノダイバーシティ」という概念は、こうした課題に対するひとつの解答を示しています。ユク・ホイは、技術が西洋型の合理的な価値観にのみ基づくのではなく、土地や文化に根ざしたバナキュラー(土着の)な形であるべきだと主張しています。つまり、技術はその地域独自の社会形態や文化と結びつくことで、多様性を保ちながら発展していくべきだという考え方です。

私自身の近年の活動もまた、このような、技術的合理性と文化的多様性の議論と近しい関係にあると捉えています。2007年から2015年にかけて、コンピュテーショナルデザインの分野で、手法開発や普及に取り組んできましたが、それ以後は、技術が地域性や文化とどのように結びつくべきかを問題として様々なことに取り組んでいます。

1960年代からはじまったコンピュテーショナルデザインの歴史

砂山:では、私の専門性の基盤を形作っているコンピュテーショナルデザインについて、主な流れを紹介します。

コンピュテーショナルデザインの基本は、設計者自身が方程式のようなアルゴリズムを作り、その変数を操作することで形を自由に改変できる点にあります。アルゴリズムを使う利点は、他者と設計の概念やプロセスを共有できる点です。

1960年代にルイジ・モレッティが数式を用いた形態生成を提案し、1990年代にはCATIA※の登場によってパラメトリックモデリング※※が実用化されました。それ以前のCADシステムでは、設計者がマウスを使って手作業で線を引いていましたが、CATIAの登場により、設計プロセスが大きく進化しました。90年代はこのようにCADなどの仕組みが、デザインに大きく影響を及ぼしていく時代になりました。

※CATIA(キャティア)とは、ダッソー・システムズが開発したハイエンド3次元CADソフトシリーズ。名称はComputer graphics Aided Three dimensional Interactive Applicationの頭文字。

※※パラメトリックモデリングとは、設計の過程で変数(パラメータ)を設定し、数値の調整によって形状を動的に生成・変更できる設計手法のこと。変数の値や制約条件を指定してデザインする。

パラメトリックモデリングの最大の特徴は、それまでの建築設計では難しかった複雑で有機的な形状を、コンピュータを活用して実現可能にした点です。この技術によって、曲線やねじれた形状など、従来の手作業の製図方法では難しいデザインが作りやすくなりました。さらに重要なのは、形状だけでなく、素材の特性や加工の制約といった物理的な条件も設計プロセスに組み込めるようになったことです。例えば、素材が柔らかいか硬いか、加工しやすいかどうか、といった情報をパラメータとして扱い、これらを計算に取り入れながらデザインを進めることが可能になりました。

このアプローチによって、デジタル設計と物理的な実現性の間に新たなつながりが生まれました。つまり、単なるデジタル上のアイデアで終わるのではなく、物理世界へアウトプットすることを見据え、デジタルと物理世界の設計プロセスがより密接に結びつき始めたのです。これによって、設計者は複雑で多様な形状を効率的に生成できるようになっただけでなく、デザインの方法や発想に大きな影響を与えるようになりました。

2000年代になるとCATIA がさらに進化し、革新的な役割を果たしました。このソフトウェアを活用した代表的な例が、建築家フランク・ゲーリーのチームによる取り組みです。彼の事務所から独立したテクノロジー部門「ゲーリー・テクノロジーズ」は、CATIAを徹底的に活用し、さらには自社用にカスタマイズして、設計の効率化と柔軟性を高める独自ツールを開発しました。この技術を活用して手掛けられたのが、1997年に完成したスペイン・ビルバオの「グッゲンハイム美術館」です。このプロジェクトでは、パラメトリックモデリングの実践を通じて、複雑な曲線や斬新なデザインを現実の建築として具現化しました。この成功がCAD技術の可能性を示し、多くの設計事務所が新しいツールや手法を積極的に取り入れるきっかけとなりました。このようにして、CADテクノロジーは急速に進化を遂げ、単なる設計の補助ツールから、デザインそのものを革新する中心的な存在へと変わっていったのです。

CADの進化とは直接的な関係は薄いですが、動的に変化するインターフェースの先駆けとして、deCoiによる「Hyposurface」は重要な事例の一つです。この作品は、表面そのものが動くことで情報を伝えるインターフェースで、デザインや技術の可能性を大きく広げるものでした。2002年に建築家の伊東豊雄が設計したサーペンタイン・パビリオンは、アルゴリズム自体をそのままストラクチャーにしたようなプロジェクトで、1枚の平面を特定の法則に基づいて分割し、その分割した線をそのまま構造体に利用するという大胆な手法です。

砂山:構造エンジニアリングの世界的リーダーであるARUPのセシル・バルモンドは、アルゴリズムを設計と構造の基盤に置く先進的なアプローチで知られます。この伊東豊雄のパビリオンの構造設計はバルモンドが手掛け、彼の考えと能力が大きく寄与し結実したプロジェクトであるといえます。バルモンドは2008年のHerzorg & de Meruronの北京スタジアムも手掛けています。

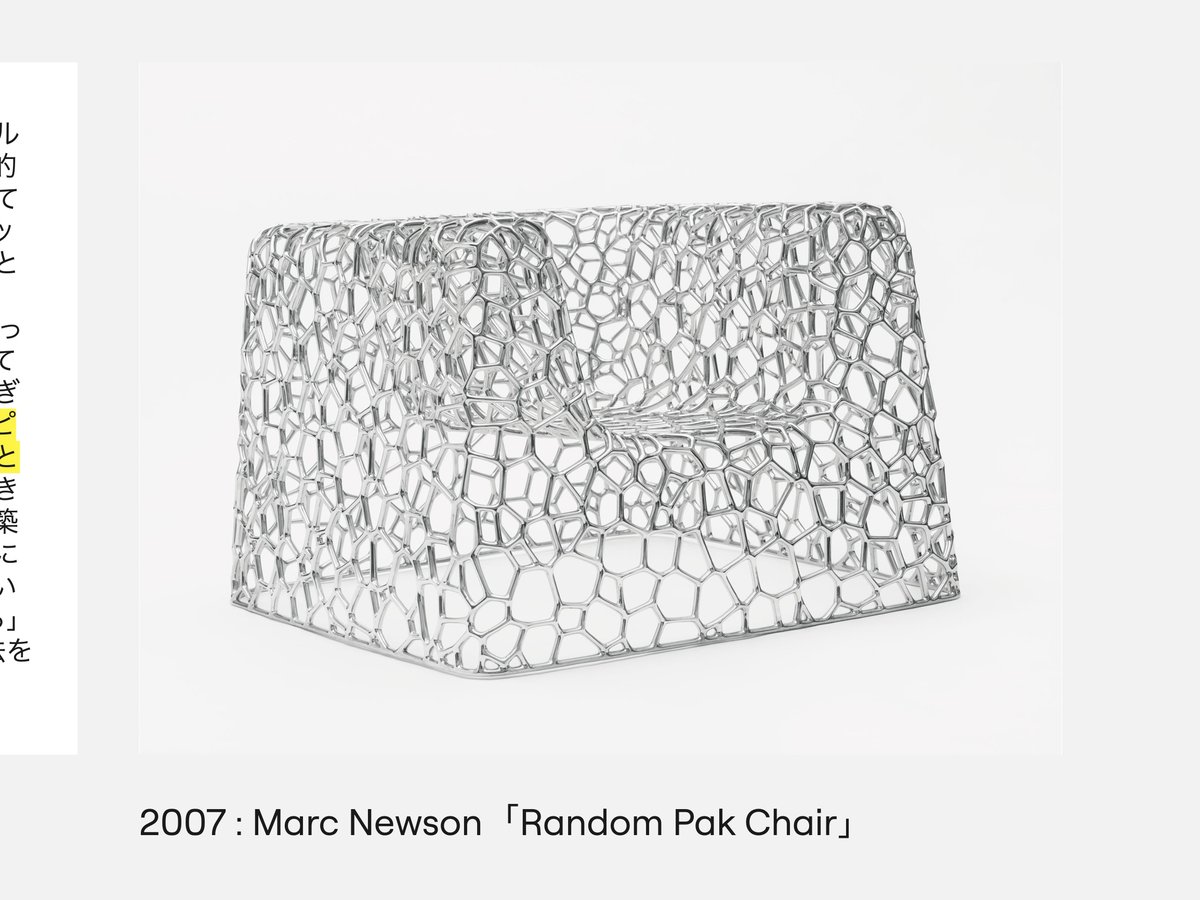

バルモンドの手法にみられる手つきは、動植物の自然界における構造からインスピレーションを受けて進化し、多くのデザイナーも挑戦しています。例えば、デザイナーのマーク・ニューソンが手掛けた「Random Pak Chair」はその代表例です。この椅子は、泡が集まったようなユニークな外見を持っていますが、その形状は自然界に見られる泡の形成アルゴリズムを応用した構造に基づいています。

このようなデザインは、単に機能的であるだけでなく、美しさや新しい発想を備えた作品として高く評価されており、デザインと自然の関係を考える上で重要な事例となっています。

砂山:2000年代、デザイナーたちは新しいツールやアルゴリズムが登場するたびに、それを積極的に試し、独自のデザインに落とし込んで展開する文化が形成されていました。そして、この時代に起こった大きな変化の特徴は、新しいソフトウェアとアルゴリズムなどが開発されていったことで、プロダクトや構造体の設計手法が共有可能なものになっていったことです。例えば、伊東豊雄とバルモンドが作ったパビリオンのアルゴリズムは数式なので、巨匠が引いた特異な線ではなく、数値化された世界で成り立っているわけです。そのルールと一定の作り方が共有されれば、それらを改変し、応用することで別のデザインを作っていくことも可能になります。

他にも、生物、地質などのマテリアルに注目して制作を行うデザインスタジオであるMatsysの「Manifold Screen」も2000年代のアルゴリズムデザインの有名なプロジェクトのひとつです。

砂山:特に注目されたのは、Matsysがこの作品の背後にあるプログラミングスクリプトを公開し、学生やデザイナーが自由に使用できるようにした点です。このスクリプトには、与えられた平面や曲面に対して、独自の構造体を形成する仕組みが組み込まれており、どのような形状でも、アルゴリズムに基づいて3D CAD上で再現することができます。

あくまでこの時代を見ていた個人的な印象かもしれませんが、このコードは展開図まで自動生成する機能を備えていたので、当時の学生たちの間でこのスクリプトが広まり、多くのプロジェクトに応用されていたように思います。

砂山:このような2000年代の流れを経て、2010年代になると、デジタルファブリケーションの実用化が進み、デザインや建築の分野でも新たなプロジェクトが登場するようになりました。これまでは実験的でアカデミックに展開されていたものが、2010年代には民間レベルにおいても多様なプロジェクトで実践されるようになりました。

私がボーリンガー&グローマンのジオメトリエンジニアとして携わったエルメスのブティック《Hermès Rive Gauche》(デザイン=RDAI、2010)です。このプロジェクトでは、ジオメトリ生成プログラミングの基本設計を担当し、3次元的に展開する2層の籠編みのような構造物の構造設計を行いました。この構造物は、プログラミング技術とデジタルファブリケーション技術を活用した、デジタルデザインにおける技術的な結束点の一つともいえるプロジェクトでした。

特に注目すべき点は、3次元的な曲線部材を作るために、木材の曲げ方に異なる手法を採用したことです。1軸目は平面上のラミネートによる曲線木材成形、2軸目はスチームベンド。そして3軸目は、足場をガイドに1層目を直接曲げながら固定し、その1層目をガイドに2層目を固定していきました。これらの段階的なプロセスにより、木材の形状を精密にコントロールしながらも、木材の持つリダンダンシー(余力)や職人さんの物質への身体的感覚がプログラミングに反映されました。これにより、計算と素材の特性が融合した構造物が完成しました。

また、コンピュテーショナルデザインの分野では、ドイツの建築家アキム・メンゲスが、木材を用いた複雑な造形の研究で知られています。彼はアカデミックなリサーチを通じて、木材の特性を活かしながらデジタル技術で新しい形を創り出しています。

私が共同代表を務めるスタジオ「砂木」でも、このようなアプローチを受け継いでいます。特に、共同代表の相方である木内俊克は京都工芸繊維大学で研究者としてロボットアームを活用しながら、廃中古木材を削り環境に配慮した新たな構法計画を提案しています。こうした取り組みは、伝統的な素材を現代の技術と融合させる挑戦であり、デザインの可能性を広げる試みでもあります。

砂山:また、スイスのETHで研究を行う建築家であるマイケル・ハンスマイヤーは、専用の3Dプリンターを使って砂で金型を作り、中に材料を流し込むことで、従来の製造方法では実現できなかった複雑な形状を持つ作品を多く手掛けています。

ファッション業界で有名な例としては、ネリ・オックスマンとイリス・ヴァン・へルペンのコラボレーションによる作品があげられます。これらのデザインは、柔らかく見える一方で実際には硬い素材で作られており、ジオメトリエンジニアとしては、これらの作品は単なる形状として認識されるだけでなく、背後にあるアルゴリズムとプログラムコードが見え、計算による生成の過程が見える世界観の中で捉えられています(後編へつづく)。