【日経新聞をより深く】IMF委、共同声明出せず 世界経済「分断リスク」指摘~世界経済は試練の時~

1.IMF委、共同声明出せず

国際通貨基金(IMF)は14日(日本時間15日)、運営方針を決める国際通貨金融委員会(IMFC)を開いた。ウクライナ侵攻を非難する文言案にロシアが反対し、春と秋の開催ごとにまとめる共同声明を出せなかった。見送りは今春に続いて2回連続。歴史的なインフレで世界経済の減速が懸念されるなか、国際協調の枠組みは揺らいでいる。

IMFC議長を務めたスペインのカルビノ経済相は終了後の記者会見で「ロシアが合意の可能性を阻み、全会一致を得られなかった」と説明。「参加者から戦争が世界中に不確実性をもたらす唯一かつ最も重要な要因であるとのメッセージが表明されていた」とも述べた。

代わりに出した議長声明は新型コロナウイルス禍や、ウクライナ危機による食料やエネルギー安全保障の観点から「世界経済は分断リスクの高まりにさらされている」と指摘。インフレ抑制に向けた米欧の利上げを念頭に「多くの通貨がボラティリティー(変動率)を高めて大きく動いたことを認識している」とも明記した。

途上国の開発を議論する世界銀行とIMFの「合同開発委員会」も同日、ウクライナ侵攻を受けて共同声明を見送った。見送りは2回連続となる。

IMFはロシアが合意を阻んだと発表しているのですが、合意できないこと自体が分断と言えます。

ロシアとウクライナの戦争ではなく、ロシアとNATOの戦争といっても過言ではない状況によって、ロシアと西欧の対立も高まっています。

西側が行うロシアへの経済制裁は、安価なロシア製の天然ガスの供給が止まるという事態を引き起こし、西欧では高いインフレ率をもたらしています。また、米国でもインフレは高止まりしています。

米国8.2%、EU圏10%、英国9.9%、ドイツ10%、フランス5.6%、イタリア8.9%、日本3%。

コロナによる世界各国が行った金融緩和、そして、世界の分断が引き起こした結果は、高インフレです。

2.インフレ率がもたらす金利上昇

世界中で起きているインフレを抑えるために世界各国で金利が上昇しています。

日本は、国債を日銀が購入して、金利を抑え込んでいるため、不自然な動きになっています。また、英国も年金基金の問題で、イングランド銀行が介入に入りましたので、9月末から10月初旬にかけては不自然な動きです。

しかし、おしなべて主要国の金利は上昇しています。

3.金利上昇で起きること

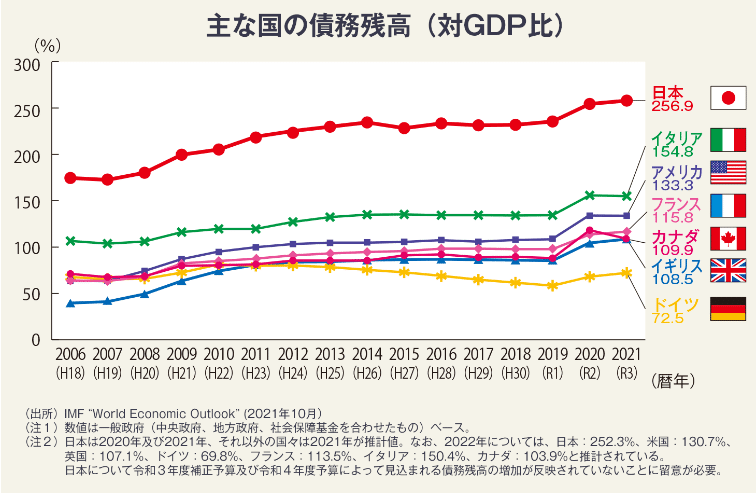

上記は主な国の債務残高の対GDP比です。金利が上昇してくると、債務残高の高い国は利払い費が上昇しますので、財政を圧迫します。

代表的に懸念されているのが、イタリア政府の財政です。イタリアの国債金利が上昇を始めたことで、至らイタリアの債務危機が再燃しています。

そして、最近起きた英国の年金基金の危機です。英国の債務残高は対GDPで100%程度ですが、経常赤字です。したがって、財務基盤は強くありません。そこに、財源の裏付けのない減税策を発表したので、英国債は売られ、金利が急騰しました。金利が急騰するということは債券価格の下落です。年金基金は必要に迫られて売る、売るからますます下落するという悪循環が発生したのです。

これも、金利急騰がもたらしたことです。

次に米国の問題です。米国で金利上昇がもたらす大きな問題は住宅市場です。

2021年は3%台だった米国の住宅ローン金利が6.75%に上がりました。住宅購入と価格にどんな意味を持つのか。住宅価格は建築費より、顧客が買う値段で決まるものです。いくら売り出し価格を決めても、売れなければ価格は下落していく性質を持っています。

次の二つを比較してみましょう。

①金利3.00%の時の5,000万円のローン支払額(35年)

毎月の返済額 19万2425円 35年の支払総額8081万円

②金利6.75%の時の5,000万円のローン支払額(35年)

毎月の返済額 31万0708円 35年の支払総額1億3050万円

金利3.00%の時は35年の支払総額は8081万円です。金利が10月の6.75%に上がると、支払総額は1億3050万円へと61%も増えます。毎月の支払いも61%増の31万円です。米国では普通の5000万円の住宅は買えなくなる人が多くなるでしょう。

これは何を意味するかというと、金利が6.75%なら、住宅価格が61%下がらないと、同じ負担にはならないということです。もしも61%も価格が下がれば、建設会社もローン会社も潰れます。現実的には40%の下落としても、住宅ローンに関係した銀行や住宅ローン会社は倒産でしょう。

米国では住宅ローン金額が1500兆円と大きく、多くはMBS(住宅ローンの返済金を配当にしたデリバティブ証券)になっています。政府系住宅金融のファニーメイやフレディマック、又は投資銀行が多くのローンを集めて組成し、MBS証券を販売しています。購入しているのは機関投資家と銀行です。

リーマンショックの時は、AAA格のMBSが40%下落し、MBSにかかったCDSが高騰し、2008年9月15日に、CDSの引き受けが大きかったリーマン・ブラザーズとAIGが破綻しました。

これが、全体に波及し、全米の銀行が破産の危機に直面しました。最初の損失は100兆円とされましたが、2倍の200兆円はあったと思われます。

米国政府は、まず100兆円を緊急に、無条件出資して銀行危機を止め、FRBは3兆ドルの金融緩和をして、2009年から半値になっていた株価を回復させたのです。

米国のインフレは粘着性のインフレです。年末には4.5%に上昇すると予測されるFF金利から、米国も住宅市場をきっかけに金融危機になる可能性が高まっています。

2023年の半ばころには起きるのではないかと思いますが、その時はリーマンショックの約2倍大きい400兆円の損失発生が予測されます。13年間で米国の経済は2倍に膨らんでいるからです。

米国の住宅市場にソフトランディングできません。コロナ対策の政府の財政支出1.9兆ドルが加わって、1年で20%もの上昇をしたからです。

米国では住宅価格の高騰は都市部も家賃も上げ、米国のインフレの主流を成しています。住宅価格の下落は金融危機をもたらします。

ドイツは金利の上昇から財政危機になることはないでしょうが、景気悪化が激しい状況です。

日本の金利は金融理論的ではなく、政治的です。黒田総裁の任期は2023年4月です。このままゼロ金利政策を続けていけば、金利差から円安が止まりません。したがって、適度に介入を行うことになるでしょう。しかし、それをいつまでも続けることはできないので、黒田総裁から次の総裁へと交代の時期が金融政策の変更の時期でしょうか。

しかし、2023年4月から金利が上昇したとすると、国債価格の下落は激しくなります。GDPの230%、1200兆円の国債は金利が1%上がっても96兆円(8%)の保有損失が生じるからです。日本は金利が2%台となると、金融危機と財政危機が同時に起こってくる可能性が大です。

いずれにしても、リーマンショック、コロナ危機で膨らんだ膨大な資産は世界の分断をきっかけにバブル崩壊の時期を迎えているということです。

未来創造パートナー 宮野宏樹

【日経新聞から学ぶ】

いいなと思ったら応援しよう!